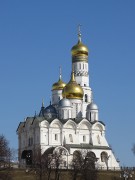

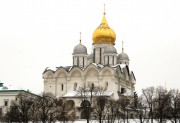

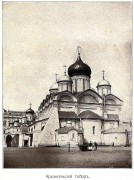

«…Расположенный на гребне Боровицкого холма в юго-восточной части Соборной площади, Архангельский собор хорошо виден с разных точек, особенно со стороны Москвы-реки. Его полное наименование собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В середине ХІІІ века на этом месте, вероятно, находилась деревянная церковь во имя Архангела Михаила, который, по христианским представлениям, охраняет райские врата. Мимо него проходят в загробное царство человеческие души.

В 1333 году князь Иван Калита построил новый каменный храм и устроил здесь княжескую усыпальницу. Он же стал первым Московским государем, погребенным в Архангельском соборе. (Скончавшийся за 30 лет до этого князь Даниил Александрович был похоронен в основанном им Даниловском монастыре, примерно в трех верстах от Кремля). Архангельский собор служил усыпальницей в течение четырех столетий, до 1730 года. В нем погребены великие князья и цари, скончавшиеся с 1340 по 1696 год, и император Петр I (умер в 1730). Сейчас под полом - 53 захоронения, а сверху над ними установлено 46 высоких надгробий. В росписях на стенах и столпах изображены похороненные здесь государи, а также более ранние правители Руси (с IX по XVІ век).

Собор является самым большим некрополем монархов в России. Русские князья и цари приходили сюда во все поминальные дни (на Троицкую родительскую субботу, на Пасху, на Радоницу и в другие), а также тогда, когда отправлялись на войну или на богомолье в Дальние монастыри и во время венчания на царство. Как небесных помощников в военном деле они почитали героев Куликовской битвы св. Дмитрия Донского и его двоюродного брата Владимира Андреевича Храброго, командовавшего засадным полком. Государи делали в собор богатые вклады «на помин души» - в виде церковной утвари, Евангелий в дорогих окладах, украшений к иконам.

Среди царских погребений наибольший интерес всегда привлекали могилы Ивана Грозного и двух его сыновей - погибшего, как считается, в результате ссоры с отцом царевича Ивана и царя Федора Ивановича, на котором прекратился легендарный род Рюриковичей (не считая Василия Шуйского), правивших Русью семь с половиной веков. Они находятся за алтарной преградой вплотную у южной стены и недоступны для посещения. После сноса Вознесенского монастыря в 1929 году в подклет собора были перенесены 35 гробниц русских цариц и великих княгинь. Свободного доступа к ним также нет.

Пять глав Архангельского собора, как и Успенского, символизируют Христа и четырех евангелистов. Действующий престол ныне один - Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Помимо него в соборе были и несколько других, в том числе: Рождества св. Иоанна Предтечи, св. Уара, Покрова Богородицы, Воскресения Словущего, апостола Акилы, Симеона Столпника и Андрея Критского. Святые Симсон Столпник и Андрей Критский соименны сыновьям Ивана Калиты. А на день памяти апостола Акилы приходится победа четырех тысяч москвичей над 40 тысячами новгородцев в битве у реки Шелони В 1471 году, во времена междоусобной борьбы. В честь этой же победы был освящен и придел Воскресения Словущего, устроенный по обету московских воевод. Богослужения в соборе в настоящее время совершаются в престольный праздник Архистратига Михаила (21 ноября), в дни памяти Черниговских чудотворцев (27 февраля, 3 октября), св. царевича Дмитрия (28 мая, 16 июня) и св. князя Дмитрия Донского (1 июня).

Устройство собора

Внешне собор за пять веков мало изменился. Его облик сейчас даже ближе к первоначальному, чем был в ХІХ столетии, поскольку в 1920-е годы убрали псевдоготическое крыльцо с северного фасада и ограду вокруг Соборной площади с караульными будками. Восточный фасад сегодня выглядит довольно странно- большие каменные откосы (контрфорсы) заслоняют половину южной стены. Их поставили здесь для укрепления стен в 1770-е годы, когда при подготовке к строительству огромного дворца в правление Екатерины II собор едва не съехал с Боровицкого холма. С обеих сторон алтарной стены находятся два совсем маленьких придела. Их пристроили во второй половине XVІ века, при Иване Грозном.

Строитель собора итальянец Алевиз Новый у себя на родине работал и как скульптор. Затем в качестве архитектора он заслужил похвалу при дворе хана Менгли-Гирея, для которого возвел и украсил часть Бахчисарайского дворца в Крыму. Новый – это прозвище мастера, полученное им в Москве для отличия от Алевиза Фрязина, построившего кремлевские стены и княжеские палаты. В 1505 году Алевиз приступил к работам над собором. Чтобы не экспериментировать с пространством, зодчий подражал плану Успенского собора; при этом большую часть своих творческих способностей он перенес на декоративную отделку. В результате получилось своеобразное строение, которое даже современники оценивали неоднозначно. Внешний вид собора не совсем церковный - он напоминает итальянское палаццо эпохи Ренессанса, но увенчанно куполами. По всем фасадам зодчий щедро украсил закомары белокаменными раковинами. Раковина — это символ Богоматери, родившей Христа, как раковина рождает жемчужину. Поэтическое сравнение понравилось, и русские мастера в своих постройках в дальнейшем тоже стали использовать раковины, а также и другие декоративные элементы собора.

Прежде чем зайти в собор, стоит взглянуть снаружи на приделы с восточной стороны собора. В 1581 году Иван Грозный похоронил сына Ивана в юго-восточном приделе, который после этого был освящен в честь св. Иоанна Лествичника, небесного покровителя царевича. Здесь по нему служили панихиды. А северо-восточный придел был устроен Иваном Грозным в честь Покрова Пресвятой Богородицы в связи с взятием Казани на следующий день после этого праздника. В середине XIX века в придел была перенесена икона св. мученика Уара и утварь из посвященного ему придела в разобранном храме св. Иоанна Предтечи у Боровицких ворот. Покровский придел переосвятили во имя св. Уара. По традиции этому мученику молились о здравии малолетних детей, а также за всех младенцев, умерших некрещеными. В ХХ веке св. Уару стали молиться за всех некрещеных. Почитаемый образ находился здесь до 1917 года. Его нынешнее Местонахождение неизвестно.

С южной стороны у собора есть еще одна неказистая пристройка исторического значения - бывшая Судная изба. В те далекие времена, когда Архангельский собор имел свои земли и 18 тысяч крестьянских душ, здесь разбирались с должниками, не платившими оброка. Их держали в подвалах, а дознание проводили в самой избе, где до нашествия Наполеона стоял дубовый стул с цепью и другие орудия убеждения. Отсюда лестница ведет в подвал, где ныне хранятся гробницы великих княгинь и цариц.

На западном фасаде помимо главного входа расположены еще две боковые двери. Через них можно было попасть в соборную ризницу, которая размещалась в подвалах, а также во внутренние придельные храмы. Здесь в XVI-XVII веках во время богослужения находились царицы и царевны.

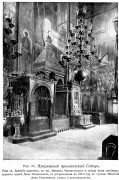

Собор внутри выглядит затемненным и тесным. Через высоко расположенные узкие окна проникает слабый свет. Четыре массивных столпа поддерживают своды, а основное пространство занимают надгробия. Интерьер храма, в отличие от его фасадов, выглядит вполне традиционным для древнерусских соборов. Пространство храма единое, и росписи украшают его повсюду - на стенах, сводах и столпах. Впервые роспись собора была выполнена по заказу Ивана Грозного. При царе Алексее Михайловиче в 1652 году обветшавшую роспись XVI века сбили со стен, предварительно сделав списки с изображений. Различные события затянули продолжение работ. Лишь в 1666 году была сделана новая роспись собора, в основных чертах повторяющая прежнюю. Эти фрески также неоднократно обновлялись.

Своды собора расписаны сценами, в основном взятыми из Евангелия. На западной стене расположены росписи, иллюстрирующие Символ Веры - основы православного вероучения. Здесь изображены Бог-Отец, Иисус Христос, а также сюжеты «Сотворение мира», «Рождество Христово», «Распятие», «Вознесение», сцены Страшного Суда и прочее. На южной и северной стенах собора изображены чудеса Архистратига Михаила. Над верхним окном южной стены вблизи иконостаса представлено чудо взятия праведника Еноха живым на небо. По обеим сторонам этого окна архангел Михаил изображен удерживающим руку Авраама, собиравшегося принести сына в жертву Богу, а также архангел в борьбе с Иаковом. В сюжете ближе к западной стене архангел огнем уничтожил грешные города Содом и Гоморру, при этом он вывел оттуда праведника Лота и его дочерей.

В других сюжетах показано, как с помощью Архистратига был взят город Иерихон, стены которого разрушились от звуков трубы, а также иллюстрируется победа израильского военачальника Гедеона и его 300 безоружных воинов над превосходящим войском неприятеля. Кроме того, архангел Михаил являлся пророку Даниилу во рву львином, а трем отрокам в печи огненной. Одна из росписей южной стены иллюстрирует рассказ об отроке, нашедшем золото и сообщившем об этом настоятелю монастыря. Настоятель велел забрать клад и дал в помощь трех монахов. Иноки поддались искушению, решив присвоить золото, а мальчика бросить в море. Настоятелю они объяснили, что не нашли клад, мальчик же сбежал. В это время архангел Михаил достал отрока со дна моря и перенес его в монастырь невредимым. Показав его, настоятель обличил злодеев в назидание другим искушаемым. Еще одна роспись между верхними окнами южной стены справа показывает, как архангел Михаил поставляет Моисея князем, что утверждало идею Божественного происхождения власти.

На северной стене, ближе к иконостасу, демонстрируется сюжет «Чудо в Хонех - как архангел Михаил спас христианский храм от злого умысла язычников, которые направили на церковь горную реку. Архангел ударил жезлом скалу, и вода ушла в образовавшуюся трещину. С тех пор местность стала называться Хоны, что означало «отверстие». Над этой росписью изображено «Видение царя Константина». По преданию император Константин перед битвой со своим соперником увидел архангела Михаила, который показал крест с надписью «Этим победишь». Константин обещал принять христианство и одолел противника.

Напротив надгробий расположены изображения в полный рост почти всех погребенных здесь великих князей от Ивана Калиты до Василия II, всего более 60 правителей. Каждый из образов индивидуален, хотя и не обладает портретным сходством, поскольку нет летописных описаний. Все обращены лицами к алтарю, кроме Дмитрия Донского, образ которого живописец переписал с ошибкой при реставрации в XVIII веке. На столпах представлены св. князь Владимир, св. Александр Невский, первые русские святые Борис и Глеб и другие князья, причисленные к лику святых.

Иконостас

Позолоченный иконостас высотой 13 м поднимается до сводов собора, Его вырезали из липового дерева в 1679-1680 годах царские мастера, Нижний ряд состоит из старинных икон, которые после революции 1917 года лишились своих золотых и серебряных окладов.

По правую сторону от Царских врат расположена икона «Спас Вседержитель», на которой Христос изображен в византийском императорском облачении, В прошлом столетии изображение закрывал серебряный оклад весом более 25 кг. Эта икона Спасителя пропала из собора во время нашествия французов, но после неожиданно обнаружилась в Успенском соборе. Хранитель ризницы на радостях в одиночку перенес ее обратно, хотя образ нелегко было поднять и вдвоем.

Из древних храмовых святынь сохранилась икона архангела Михаила (конец XIV - начало ХV века) - вторая с правой стороны от Царских врат. Икона, по преданию, была написана после явления самого архангела вдове Дмитрия Донского - великой княгине Евдокии.

На южной двери изображен ангел-хранитель, несущий крест, а следом за ним образ св. Иоанна Пред течи Ангела Пустыни. Иоанн Креститель, проведший большую часть жизни в пустыне, представлен в виде пустынника с ангельскими крыльями. За образом расположена гробница Ивана Грозного, покровителем которого был этот святой. На стенах Иоанновского придела изображены сцены из жизни св. Иоанна Крестителя У правого края в нижнем ряду иконостаса стоит образ св. Николы Можайского. Святитель держит в одной руке храм, который символизирует город, а в другой - меч, в знак его защиты.

По левую сторону от Царских врат стоит икона Божией Матери «Благодатное Небо». Она написана в ХVІІ веке на доске XIV столетия по повелению царя Федора Алексеевича, брата Петр I.

Слева от нее находится Устюжская икона «Благовещение Пресвятой Богородице, на которой архангел Гавриил сообщает деве Марии о предстоящем рождении сына. Это список ХVІ века с иконы, привезенной Иваном Грозным из Новгорода. Почитавшийся чудотворным оригинал ныне находится в Третьяковской галерее.

На северной двери («дьяконской») изображен св. первомученик архидиакон Стефан. Слева от двери стоит икона одного из отцов церкви Василия Великого святого, соименного нескольким великим князьям, погребенным в соборе. Последний в этом ряду образ (ХVІІ века) св. Феодора Стратилата мученика, погибшего за веру Христову в IV веке. Иконы остальных рядов иконостаса, написанные в 1679-1681 годах, изображают традиционные для деисусного и пророческого чинов сюжеты. Верхний праотеческий ряд, вероятно, был снят для установки «Распятия».

Царские и княжеские захоронения

Высокие каменные надгробия русских государей расположены по всей площади собора, у стен и между столпами. Они были устроены в 1630-е годы по повелению Михаила Федоровича взамен прежних, более скромных. Вскоре в народе возник обычай класть на них челобитные (прошения) лично царю накануне тех дней, когда он по обычаю сюда приходил. На надгробия ставились икона, свеча и блюдо, на которое клали продукты, приносимые для поминовения. Царские гробницы были накрыты покровами из красного и черного бархата, с серебряными образами небольших размеров, и надписями, вышитыми золотом. В поминальные дни их меняли на более дорогие с драгоценными камнями и надписями из жемчужных нитей.

У южной стены самые древние захоронения по три в ряд. Здесь погребены св. князь Дмитрий Донской, победитель Мамая, и его соратник князь Владимир Андреевич Храбрый. Далее, в ближайшем к южным дверям ряду, надгробие Ивана Калиты, положившего начало собиранию земли Русской.

У самого иконостаса находится гробница Василия II Темного, правление которого было наполнено многими невзгодами. Он был дважды временно свергнут с престола, побывал в плену у татар и, наконец, был ослеплен во время междоусобиц, из-за чего и получил прозвание Темный. Рядом погребены его сын и внук - Иван II и Василий III. Строитель нынешнего Кремля Иван III положил конец игу Орды над Русью, взял в жены византийскую царевну Софью Палеолог и принял византийскую государственную символику герб с изображением двуглавого орла. Василий III завершил объединение русских земель вокруг Москвы. В ближайшей гробнице напротив первого южного столпа похоронен внук Ивана III - Дмитрий Иванович, которого дед венчал в Успенском соборе шапкой Мономаха в 1498 году. Однако впоследствии, в ходе династических распрей, Иван III лишил его власти и отправил в заточение, где он и умер.

Гробницы царя Ивана IV и двух его сыновей находятся в южном приделе св. Иоанна Предтечи, закрытом для осмотра. Надгробия покрыты вишневым бархатом с желтыми крестами. В углу установлен бронзовый бюст царя Ивана Грозного, облик которого был воссоздан в 1960-е годы по его черепу скульптором-антропологом Михаилом Герасимовым. После внезапного и резкого ухудшения здоровья умирающий царь был наскоро пострижен в монахи под именем Ионы и облачен в схиму, поскольку считалось, что принявшему монашеский постриг отпускаются все грехи. В одеянии схимника он и был похоронен. Исследование скелета Ивана Грозного позволило сделать заключение о его росте (около 180 см) и дородном телосложении. Кости содержали ртуть значительно больше нормы, что, однако, не доказывает версию об отравлении, так как некоторые лекарства в те времена делались на основе ртути.

Рядом с гробницей Федора Ивановича недолго покоились останки Бориса Годунова, умершего в 1605 году. Вынесли их в 1606 году в угоду Лжедмитрию І. Для этого с южной стороны придела сделали отверстие, след от которого и по сей день можно определить с достаточной точностью. Сейчас Борис Годунов похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

В 1610 году в Предтеченском приделе у самой южной стены похоронили полководца М.В. Скопина-Шуйского, который защитил Москву от отрядов Лжедмитрия П. Его, по-видимому, отравили на пиру в честь этой победы. Первая слева от входа гробница царя Василия Ивановича Шуйского, или Василия IV. Бояре возвели его на престол в 1606 году после того, как был свергнут Лжедмитрий I. В 1610 году сверг ли и Василия Шуйского, при этом его насильно постригли в монахи. Оказавшееся у власти боярское правительство по договору с поляками допустило их войско в Кремль. Так Шуйский попал в польский плен. Пленником он и умер. После заключения мира с поляками его останки по велению Михаила Федоровича в 1635 году привезли в Москву и погребли с царскими почестями в Архангельском соборе. Рядом - гробница двоюродного брата Ивана Грозного, князя Владимира Старицкого, которого царь, подозревая в заговоре, заставил выпить чашу с отравленным вином.

Первые Романовы похоронены в центре собора, у юго-восточного столпа, рядом с ракой св. царевича Дмитрия. Это Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич и Иван Алексеевич. Последним захороненным здесь (напротив северо-восточного столпа) стал 15-летний император Петр II, который скончался в Москве от оспы во время подготовки к собственной свадьбе.

Вдоль северной и западной стен расположены 12 могил удельных и великих князей. У западной стены хоронили тех, кто при жизни давал присягу на верность московскому князю в Успенском соборе, а у северной князей, впавших в немилость. Среди прочих у западной стены похоронены удельный князь Юрий Дмитриевич, захвативший московский престол в 1434 году, но вскоре умерший, и его сын Василий Косой, которого ослепили политические противники.

Святыни

Одними из главных святынь Архангельского собора являются мощи царевича Дмитрия и мощи Черниговских чудотворцев и мучеников князя Михаила и боярина его Федора. Рака с мощами святого царевича Дмитрия расположена у юго-восточного столпа. Она заключает деревянный гроб царевича, в котором его нетленные мощи были доставлены в Москву в 1606 году. Возле раки установлена икона, изображающая царевича в меру роста при его кончине.

Восьмилетний царевич погиб в 1591 году в Угличе при неясных обстоятельствах. Вскоре под его именем стали появляться самозванцы. Лжедмитрий I в 1605 году вошел в Кремль, и москвичи признали его царем. Когда обман рассеялся и Лжедмитрий был убит, новоизбранный царь Василий Шуйский поспешил привезти из Углича останки настоящего царевича, которые оказались нетленными, выставил их сперва на Лобном месте, а затем в Архангельском соборе. Вскоре царевич Дмитрий был причтен Русской Церковью к лику святых. В 1607 году появился второй Лжедмитрий, который со своими полчищами обосновался под Москвой в Тушине. По этому месту его и называли - «Тушинский вор. В 1610 году князь Михаил Скопин-Шуйский освободил от отрядов «тушинцев большую часть захваченных ими русских земель.

По повелению Михаила Федоровича в 1630 году для мощей царевича изготовили серебряную раку. Но сейчас, кроме крышки, от нее никаких подлинных де талей не сохранилось: многие соборные ценности были похищены в 1812 году наполеоновскими войсками. Серебряная крышка находится в экспозиции Оружейной палаты. Мощи царевича почитались как исцеляющие младенцев и малолетних детей.

Старинная рака (XVII век) Черниговских чудотворцев находится близ северо-восточного столпа. Князь Черниговский Михаил вместе с боярином Федором были убиты в Орде в 1246 году за отказ поклониться идолам. Их мощи как одна из самых древних российских реликвий были перенесены из Чернигова в Москву в 1572 году по желанию Ивана Грозного. Для них специально возвели одноименный Черниговский собор. Храм был разобран по ветхости в ХVІІ веке, а мощи перенесены в новую выстроенную церковь. Ее, в свою очередь, снесли во время предполагавшегося строительства дворца для Екатерины II, и тогда мощи перенесли уже в Архангельский собор. При этом обнаружилось, что мощи боярина Федора загадочным образом пропали. По повелению императрицы была сделана рака из серебра, которую похитили французы в 1812 году, и ее заменили новой из посеребренной бронзы. Сегодня мощи святого мученика князя Михаила Черниговского находятся в раке (ХІХ век), расположенной в алтарной части собора.

Ризница собора

В соборной ризнице, которая до революции занимала часть подвальных помещений, сохранялись вклады русских царей и императоров. В их числе были священные предметы и исторические реликвии: знаменитое Мстиславово Евангелие 1125 года, перенесенное Иваном Грозным из Новгорода; рукописная Псалтирь 1594 года; серебряный крест царя Ивана Грозного 1560 года; скуфья (шапочка) царевича Дмитрия с жемчугом и яхонтами; золотой потир с драгоценными камнями - вклад царицы Ирины Годуновой; много замечательных Евангелий и другие исторические ценности. Сейчас эти предметы находятся в Историческом музее, Оружейной палате и иных собраниях…»

Источник: Кремль. Красная площадь. Путеводитель / М.: Национальное географическое общество, Издательский дом «Вече», ИП Юдаков И.Ю., 2010, стр. 76-87

24 ноября 2016

24 ноября 2016

22 октября 2024

22 октября 2024

22 октября 2024

22 октября 2024

30 октября 2024

30 октября 2024

29 декабря 2024

29 декабря 2024

Комментарии и обсуждение