«…Расположенный с северной стороны Соборной площади, Успенский собор в течение пяти столетий был главным храмом Российского государства.

На этом месте молились Дмитрий Донской, выступая на битву с Мамаем, царь Алексей Михайлович, отправляясь на войну с Польшей, Петр Великий перед походами на шведов и на турок. В июле 1412 года, после вторжения французов, император Александр I, приложившись в соборе к мощам святителей московских, поклялся не подписывать мир с Наполеоном. Здесь до конца XIX века происходил обряд венчания на царство и коронования, после которого представители всех российских сословий присягали на верность государю. В соборе возводили на Всероссийский церковный престол митрополитов и патриархов.

Собор был заложен в 1326 году при князе Иване Калите св. митрополитом Петром и освящен в честь Успения Божией Матери по образцу главного храма древнейшего монастыря на Руси Киево-Печерской лавры (ХІ век). «Успение» по-старославянски означает «блаженная кончина». Митрополит Петр сам указал место в будущем соборе, где его следовало похоронить, и даже, по преданию, вытесал для себя каменный гроб. Скончался он через несколько месяцев после того, как освятил место закладки храма и завещал все личные средства на его строительство.

Сейчас в храме находятся гробницы десяти московских митрополитов и девяти патриархов. Сами захоронения расположены под полом собора, а над ними установлены каменные надгробия. В обычные дни собор открыт в те же часы, что и остальные музеи Кремля. Богослужения совершаются на великие церковные праздники, в дни празднования памяти покоящихся здесь святителей и в некоторые иные дни при участии Святейшего патриарха. Вход по приглашениям Московской патриархии. В день святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских (24 мая), совершается крестный ход из собора через Спасские ворота на Славянскую площадь.

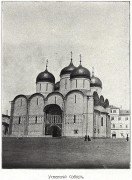

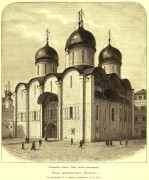

Внешний вид

Величественный собор представляет в плане четырехугольник. Высота с крестом 45 м. Стены построены из белого камня, а своды и остальные части здания из кирпича, для изготовления которого возле Андроньевского монастыря на реке Яузе был построен специальный кирпичный завод. Свод поддерживают четыре колонны толщиной более 2 м. Строитель собора Аристотель Фиораванти был приглашен Иваном III из Италии после того, как рухнуло здание, возводимое русскими мастерами Иваном Кривцовым и Мышкиным. Точных причин разрушения храма установить не удалось возможно, это случилось из-за небольшого землетрясения, а может быть, известь, применявшаяся в строительстве, не обладала необходимыми качествами. Строительство нового собора длилось четыре с небольшим года.

Наружные росписи, вероятно, появились сразу после строительства собора и впоследствии обновлялись. Над обращенным к площади южным входом, который был основным в древности, изображен Владимирский образ Богоматери в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Ниже, в декоративном фризе, изображены московские святители Алексий, Иона, Петр, а также святой Иоанн Новгородский, московский митрополит Филипп и новгородский епископ Никита. Над порталом - образ «Спас Нерукотворный», а по бокам вход охраняют архангел Михаил и ангел-хранитель.

Внутренние двери южного входа - так называемые Корсунские (поскольку, по легенде, привезены из Корсуни - греческого Херсонеса), или Золотые врата, покрыты десятью медными листами, на которых золотом изображены библейские сцены, орнаменты и надписи на старославянском. В верхней части ворот изображены события Священной истории, а внизу - древнегреческие философы (Платон, Аристотель и проч.) и языческие пророчицы - сивиллы, предсказавшие рождение Иисуса Христа.

Над северным входом изображены шесть святых: Пафнутий Боровский, святые Ростовских земель - Исайя, Летний и Игнатий, а также Димитрий Прилуцкий и Сергий Радонежский. Выше расположено деисусное изображение Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи с собором апостолов и св. Николаем Чудотворцем. Вход также охраняется архангелом Михаилом и ангелом-хранителем. Северный вход был по преимуществу «патриаршим» или «митрополичьим», так как к северу от сбора располагались патриаршие покои. В 1812 году: после ухода французов, опасались, что собор заминирован, и тогда архиепископ Августин с пением псалма «Да воскреснет Бог и расточатся врази его» первым растворил северные двери и вошел в храм.

На восточной стене в верхних полукружиях (закомарах) также имеются росписи. В центре изображена Святая Троица: сидящие на престолах Бог-Отец и Бог-Сын и между ними Дух Святой в виде голубя. Справа София Пре мудрость Божия в виде огненноликого ангела и крылатые Богоматерь со святым Иоанном Предтечей. Слева Похвала Богоматери поклонение Марии с младенцем, что символизирует наличие в храме Похвальского придела.

Внутренние росписи

Сейчас в собор входят через западное крыльцо. Прежде оно использовалось для торжественных шествий во время коронаций, крестных ходов и других. Здесь же сидели «привилегированные» нищие (такие были у каждого кремлевского храма). Нынешний вид с закрытым тамбуром и дубовыми дверьми крыльцо получило в XIX веке. Прежде фасад был покрыт росписью, представлявшей сюжет Успения Богоматери. Ныне сохранились только сцены из Апокалипсиса на сводах крыльца.

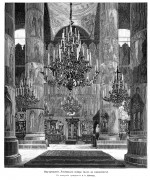

На вошедшего собор производит неизгладимое впечатление. Его освещают огромные паникадила. Ведь прежде электричества не было. Как и во всех храмах Кремля, здесь использовали только свечи из чистого пчелиного воска. В отличие от парафиновых, они не плавились, давали мягкий свет, тепло и особый душистый запах. Центральное паникадило в виде огромного снопа пшеницы весом около 330 кг было вылито из серебра, отбитого у наполеоновских войск казаками атамана Платова (автор шведский мастер Гедлунг). Отопление провели 1856 году перед коронацией императора Александра П. Прежде в некоторые зимы приходилось служить при температуре до минус 10-13 градусов.

Собор был расписан в 1513-1515 годах по велению великого князя Василия III. Через полтора столетия краски потеряли сочность, и в 1642-1643 годах царь Михаил Федорович велел расписать все заново с наложением на стены тончайшего слоя золота. Этим слоем была покрыта поверхность почти в 500 кв. м, а сверху нанесена роспись с сохранением всей прежней системы фресок. В работе участвовало 150 иконописцев из разных городов России.

Нынешняя роспись в основном относится ко временам Михаила Федоровича, с некоторыми фрагментами конца ХV-ХVІ веков. В ней 249 сюжетов и 2000 отдельных фигур. Под главным куполом изображен Христос Вседержитель. В четырех других - Спас Эммануил (за иконостасом, Христос - юный отрок), Господь Саваоф (Бог-отец), Спас Нерукотворный и образ Богоматери «Знамение». На сводах находятся росписи на сюжеты двунадесятых праздников: Рождество Христово, Вознесение Христа и т.д.

В настенных росписях представлены события из Евангелия и семи важнейших Вселенских Соборов, на которых утверждались догматы православной веры. На южной и северной стенах события земной жизни Пресвятой Богородицы и сцены ее прославления (Акафиста).

На четырех столпах, поддерживающих своды храма, изображены мученики (всего их более 140). Они, по церковному определению, являются «столпами и утверждением истины. Над южными дверьми находятся изображения царицы Елены, нашедшей Крест Господень на Голгофе, и императора Константина, основателя Константинополя, а над северными дверьми - сопоставимые с ними по значению св. княгиня Ольга, первая христианка на Руси, и св. князь Владимир. На восточной стене, которая скрыта от обзора за алтарем, изображены Вселенские патриархи и святители греческой и русской Церкви.

Почти всю западную сторону традиционно занимает изображение Страшного Суда. Богомолец, выходя из храма, запоминал пугающие картины адских мук и остерегался земных искушений. В соответствии с представлениями того времени в преисподнюю помещены и иноверцы в европейских нарядах с белыми воротниками,

Исторические реликвии

Возле передних столпов напротив иконостаса находятся три достопримечательности: Мономахов трон (царское моленное место), Патриаршее моленное место и Царицыно моленное место.

Мономахов трон был установлен в соборе первым русским царем Иваном Грозным в 1551 году, через несколько лет после венчания на царство. Сейчас дерево от времени почернело. Моно- маховым трои называется потому, что на нем изображены сцены из жизни князя Владимира Мономаха. В одном из сюжетов (на обратной стороне трона возле стены) представлено, как Владимир Мономах получает знаменитую папку Мономаха и другие знаки царской власти из Византии от своего деда, императора Константина. Опоры трона устроены в виде четырех животных. По определению историка Ивана Забелина, это лев, гиена и два безымянных хищника.

Этот трон служил символом великого княжения на Руси. Такое же значение придавал тропу император Петр I. Он приказал оставить его в соборе после того, как Россия была провозглашена империей, и обряд венчания стал совершаться на европейский манер. Будущая императрица Екатерина I ожидала на Мономаховом троне, когда Петр I лично возложит на нее новую корону. С тех пор в конце обряда все русские императрицы, вплоть до Екатерины II, символически всходили на Мономахов трон. При Павле I эта традиция прекратилась.

У юго-восточного столпа находится Патриаршее место. Оно представляет собой каменный шатер, обитый малиновым бархатом. Митрополиты и патриархи молились здесь, когда сами не совершали богослужения. На этом месте в 1568 году св. митрополит Филипа публично отказал в благословении Ивану Грозному и обличил его в беззакониях. Тут же прежде стоял и посох из черного дерева основателя собора митрополита Петра с надписью «Смиренный Петръ, митрополит всея Руси». Этот посох с XIV века использовался при поставлении на высшую церковную кафедру митрополитов и патриархов. Сейчас его можно видеть в Оружейной палате. Посох вручался патриарху Алексию I во время его интронизации в Богоявленском соборе в 1990 году.

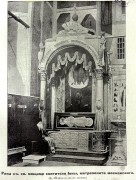

У северо-восточного столпа находится Царицыно моленное место, где находились во время службы московские царицы. В кокошниках шатра тропа с трех сторон изображены сюжеты Рождества Богоматери, Христа и св. Иоанна Предтечи как символы моления о продолжении царского рода. На обивке внутренней стенки вышит герб Российского государства двуглавых орел, на крыльях которого гербы русских городов, а на груди Георгий Победоносец, герб Москвы в обрамлении цени ордена Андрея Первозванного (высшая государственная награда). У западной стены собора, при входе справа, стоит бронзовый шатер с ажурной решеткой, в котором сейчас находится рака с мощами св. патриарха Гермогена. Этот шатер (раньше сто называли сенью, сейчас иногда именуют шатром Сверчкова) был отлит в 1624 году Дмитрием Сверчковым по велению патриарха Филарета для хранения Гроба Господня. Уже в следующем году в шатер поместили ковчег с частицей Ризы (одежды) Христовой, доставленной в Москву от персидского наха Аббаса в качестве подарка. Святыня досталась шаху в завоеванной им Грузии, где она хранилась в одном из соборов.

Сень выполнена в подражание пещере Гроба Господня в Иерусалиме, а внутри нее, согласно этой символике, был устроен Гроб из кипариса, священного дерева. В конце XVII века сюда же поместили часть Ризы Богоматери, подаренную князем Василием Голицыным. Судьба Гроба Господня в настоящее время неизвестна, а под сенью ныне находится гробница патриарха Гермогена (она прежде стояла рядом с шатром). Торжественное прославление святителя проходило в соборе 11-13 мая 1913 года. Над гробом установили раку из литого серебра, подаренную Николаем II (она была конфискована в 1920-е годы). Сейчас гроб стоит под золоченой ракой на меди, которая была выполнена в 1915 году ювелирной фирмой Хлебникова в качестве временной.

Иконы

В обычные дни в соборе царит музейная атмосфера. Образы в иконостасе лишены окладов, некоторые сняты, и на их месте видны фрески старой алтарной преграды ХV века (ее раскрыли еще в 1882 году). Другие иконы в витринах вдоль стен и перед иконостасом размещены «по тематическому принципу», вопреки традиционному порядку, принятому в храмах. Те, кому посчастливилось присутствовать здесь на богослужениях, говорят, что в это время общее «музейное» настроение меняется и раскрывается древнее величие собора.

Иконостас из пяти ярусов, поднимающийся почти до самых сводов, создан в 1652-1653 годах. Он отражает идею единства Ветхого и Нового Заветов. В верхнем первом ярусе традиционно размещаются иконы праотцов и патриархов, в центре - Господь Бог Саваоф. Во втором - пророки Ветхозаветной церкви с иконой Божией Матери «Знамение» посередине. В третьем, меньшего размера, - иконы с сюжетами на темы церковных праздников и евангельских событий. В четвертом ярусе (Деисусе) представлена уже Новозаветная Церковь со Спасителем в образе Великого архиерея на престоле в центре, а по левую и правую стороны - Богоматерь, Иоанн Предтеча и апостолы.

Святыни, представленные в нижнем ряду, были собраны московскими князьями в течение веков из разных городов и удельных княжеств, присоединенных к Москве, - из Владимира, Смоленска, Новгорода, Пскова и Устюга.

Чудотворная Владимирская икона, наиболее почитаемая из кремлевских святынь, стояла по левую сторону от Царских врат в отдельном киоте и была закрыта драгоценной золотой ризой. В настоящее время древний образ находится в храме св. Николая в Толмачах, возле Третьяковской галереи, а на его месте в серебряном позолоченном киоте (1883 год) - список XVI века. Он повторяет не только живопись, но и золотой оклад оригинала, который во время копирования с образа не снимали.

Пожалуй, не найти в России более значимой иконы даже при всем богатстве русской иконографии. О ней сложено множество сказаний и написаны научные труды, однако ранняя история святыни и обстоятельства ее появления на Руси до конца не прояснены. Известно, что она привезена из Константинополя и четко прослеживается в источниках с середины XII века, когда перевозится св. Андреем Боголюбским из Киева во Владимир (отсюда и название) и прославляется чудотворением. Церковное предание говорит, что икона была написана святым евангелистом Лукой еще при жизни самой Богородицы, которая высоко оценила эту работу и предрекла благополучие и свое покровительство тому месту, где будет находиться образ.

В действительности же специалисты датируют ее происхождение ХІІ веком, хотя можно предполагать, что это тоже список с оригинала. Предание о происхождении иконы возникло, видимо, в конце XV века после событий, которые связывались с чудотворным действием иконы. Одно из них произошло в 1164 году, когда при покровительстве иконы князь Андрей малыми силами разбил многочисленное войско волжских болгар. Следующие события впоследствии отмечались торжественными богослужениями трижды в год. Первое богослужение происходило 3 июня – в память избавления от угрозы крымского хана Магмет-Гирея в 1521 году; второе - 6 июля, в память спасения от нашествия хана Ахмата и окончательного освобождения от татар в 1480 году; третье - 8 сентября, в честь спасения от Тамерлана в 1395 году.

В ХVІІ веке перед Владимирской иконой выбирали в некоторых случаях патриархов, полагая, что она сама укажет имя избранника. Если царь не определял заранее желанную кандидатуру, жребии с именами претендентов клали в особый ковчежец. Служили молебен и приносили ковчежец царю. Он доставал один из свертков и объявлял имя Первосвятителя. В 1917 году Поместный собор восстановил патриаршество, но впервые патриарха пришлось выбирать вне стен Успенского собора, в храме Христа Спасителя. Вместо царя, по понятной причине, жребий доставал старец Алексий, и патриархом суждено было стать св. Тихону. Обряд сто поставления прошел в Успенском соборе 21 ноября старого стиля) того же года, на праздник Введения Бородицы.

Русские государи и первосвятители жертвовали драгоценности на украшение образа. Митрополит Фотий при Василии II поставил его в золотой оклад со своей монограммой, Алексей Михайлович изготовил золотую ризу (3 кг чистого золота), которая закрывала почти все изображение, кроме лика и рук Богородицы и Младенца, а также ступней Спасителя. Над головой Небесной Царицы был помещен золотой венец, который, как и оклад, украшали яхонты, алмазы, крупный жемчуг и особо редкий изумруд. В 1910 году один злоумышленник проник ночью в собор и снял с иконы этот венец и еще 600 бриллиантов с других образов, но не успел выйти и три дня прятался в иконостасе. пока голод не заставил его сдаться. В Успенском соборе находились также и списки с Владимирской иконы, которым оказывали не меньшее почитание, чем древнейшему образу. Оклады с основной чудотворной иконы и двух се списков сейчас находятся в Оружейной палате.

Икона Всемилостивого Спаса на престоле, которая почиталась как чудотворная, размещается по правую сторону от Царских врат, куда была поставлена в 1655 году по велению патриарха Никона. Икона написана на доске, которая датируется ХІ веком. У нее несколько названий. Во-первых, «Царьградская» - по преданию, она была написана в Константинополе (Царьграде) византийским императором Мануилом I Комниным (около 1144 года). «Златой» и «Спас Златая Риза» икона называлась из-за массивного позолоченного оклада, который прежде закрывая ее целиком, за исключением лика, руки и ног Христа. Образ сначала находился в Киеве, а затем был перенесен в Софийский собор Новгорода. Иван Грозный вывез святыню в Москву в 1561 или 1570 году.

Справа от «Спаса» - храмовая икона Успения Божией Матери. Прежде считалось, что ее создателем также был митрополит Петр, однако специалисты определили се происхождение XV веком, и, вероятнее всего, образ был написан специально для нового собора. На иконе за ложем Богоматери - Христос, который держит младенца - Душу Марии. Рядом с образом Успения - образ Спаса на престоле (XIV-XV века), также вывезенный из Новгорода в 1570 году.

Над южными дверьми в алтарь находится список с Тихвинской иконы Богаматери, считавшейся чудотворной. Под поручительством Тихвинской иконы был заключен Столбовский мир со Швецией в 1617 году.

Рядом расположена другая старинная икона - «Предста Царица», названная так по началу церковного песнопения. На ней Христос изображен в одеянии архиерея, которое напоминает мантию византийских императоров, а Богоматерь в порфире царицы и с золотой короной. Вероятнее всего, образ был создан в ХІV веке сербским мастером. Над дверью, ведущей в придел Димитрия Солунского, расположен образ Спаса Вседержителя, который из-за своего сурового вида называется «Спас Ярое Око» (XIV век). Икона эта была написана для Успенского собора времен Ивана Калиты.

Крайняя правая икона в нижнем ряду - образ самого Димитрия Солунского, святого воина. По преданию, икона была написана на гробовой доске св. Димитрия, принадлежала князю Всеволоду Большое Гнездо и привезена затем в Москву Дмитрием Донским в год Куликовской битвы (1380 год). Необходимо отметить, что нынешняя живопись на иконе - ХVІ века. По левую сторону от Царских врат, после Владимирской иконы, в конце ХІХ века раскрыли старинную алтарную преграду с фресками времен Ивана III и оставили ее для обозрения. Эти фрески выполнили в 1480-е годы иконописцы артели Дионисия.

Над дверью в придел размещается еще один список с Владимирской иконы Божией Матери, а под ним - Печерская икона Успения Божией Матери, чтимый образ русских митрополитов. По преданию, она написана на гробовой доске митрополита Алексия и из-за вынутой от высыхания формы называлась Согбенной.

В киоте у северной стены собора находится большая икона ХІІ века с образом святого Георгия. Изображение святого было неожиданно обнаружено под масляной краской на обороте иконы Богоматери при реставрации в 1930-х годах. Святой изображен по пояс, а не в привычном образе всадника, поражающего змия. Русские люди чтили святого Георгия как помощника землевладельцев и воинов, хранителя скота и вообще, как устроителя Русской земли. В других киотах перед иконостасом размещены: икона «Распятие» XV века и Корсунская икона Богоматери ХIII века работы византийских мастеров. На «Распятии» - греческая надпись: «Ты был приведен, ты был оскорблен пощечиной... о Спаситель, пострадай и умри ради смертного человека...»

В киотах у западной стены, рядком с «запасным» списком с Владимирской иконы Богоматери, расположена икона ХVІ века московской работы «Распятие со сценами из Евангелия и образ Спаса оплечного (изображенного по плечи) - одно из первых произведений московской иконописи (первая половина ХІV века). В витринах вдоль южной и северной стен выставлены различные чтимые иконы небольшого размера. Большие же иконы вставлены в бронзовые иконостасы этих стен.

Священные реликвии

Прежде в соборе хранились священные реликвии, которые позже перешли в фонды музеев Кремля. В ХVІІІ веке в храме находились: часть Ризы Христовой, часть Ризы Богоматери (обе известны по историческим источникам с V века), Гвоздь Господень, Риза Христова была принесена в Москву в 1625 году, и тогда же было установлено празднество Перенесения Ризы - 23 июля. В честь этого события была написана икона. Серебряный ковчег с драгоценными камнями для Ризы был устроен в 1682 году царем Федором Алексеевичем. Риза была разделена, и другую ее часть постоянно носили по домам москвичей для совершения молебнов. Во втором ковчеге находилась часть Ризы Пресвятой Богородицы, принесенная в дар Успенскому собору князем Василием Голицыным после одного из Крымских походов.

Согласно преданию, Гвоздь Господень — это один из четырех гвоздей, которыми на Голгофе был распят Христос. Этот Гвоздь был послан византийским императором Константином грузинскому царю, принявшему христианство, и хранился у царей Грузии. В 1686 году царь Арчил, переселившись в Москву, взял его с собой. По указу Петра I святыню передали в Успенский собор вместе с золотым ковчегом. Здесь же хранились и Другие великие святыни: правая рука апостола Андрея Первозванного, глава св. Григория Богослова, глава Иоанна Златоуста, частицы мощей Иоанна Крестителя, Георгия Победоносца, св. Василия Великого, Евфимии Всехвальной, князя Владимира, митрополита Алексия, преподобного Сергия Радонежского.

Придел апостолов Петра и Павла

В этом приделе (за иконостасом с северной стороны) удельные князья целовали крест в знак верности великому московскому князю. Здесь также до установления патриаршества в ХVІ веке посвящали в сан митрополитов. Рака св. митрополита Петра, основателя собора, находится слева за алтарной преградой, между Петровским приделом и главным алтарем, и видна, если открыты Северные врата. Нынешняя литая серебряная рака была устроена в 1819 году по велению императора Александра I.

В Петропавловском приделе прежде находились в особых ковчегах частицы мощей православных святых. В приделе была и Влахернская икона Божией Матери, покровительницы византийских императоров. Сейчас она выставлена в витрине у северной стены собора. Икона выполнена в необычной технике из воскомастики. В 1654 году она была прислана в дар царю Алексею Михайловичу от Константинопольского патриарха.

Придел в честь Похвалы Богоматери

Еще в соборе времен Ивана Калиты митрополит Иона устроил придел Похвалы Богоматери в благодарность за помощь Богородицы при битве князя Ивана с ханом Ахматом. Особо отметим, что праздник Похвалы Богоматери отмечается в субботу пятой недели Великого поста, 1147 году это было 5 апреля. А именно в этот день князь Юрий Долгорукий обедал у себя со своим союзником, и по этому поводу Москва была впервые упомянута в летописи. Похвальский придел нынешнего собора существовал сначала справа (к югу) от алтаря. Впоследствии, в результате перестроек, в восточной части собора образовались помещения наверху - вторым и третьим ярусом. В ХVІІ веке Похвальский придел перенесли в помещение на третьем ярусе.

Придел Димитрия Солунского

Расположен за иконостасом с южной стороны. Возможно, здесь находится древнейшее в Москве захоронение князя Юрия Даниловича, брата Ивана Калиты (†1325 год), хотя надгробие над ним не сохранилось. Юрий, поехав в Орду, женился на сестре хана Узбека и первым из московских князей получил ярлык на великое княжение. В этом же приделе в 1547 году спасался от разъяренной толпы Юрий Глинский, дядя Грозного, которого обвинили в колдовстве и поджоге Москвы, но был схвачен и убит.

Гробницы и раки московских святителей

В соборе погребены многие митрополиты и все патриархи Московские, кроме опального патриарха Никона (1652-1658, здесь и далее указаны годы руководства Церковью). Он, как известно, был лишен сана и похоронен в Новом Иерусалиме под Москвой. Мощи св. митрополита Алексия (†1378год) также лежат не здесь: сначала они находились в основанном им Чудовом монастыре, а сейчас в Богоявленском соборе. Если обойти гробницы слева направо, по часовой стрелке, то это будет соответствовать хронологическому порядку правления погребенных здесь святителей, за исключением наиболее почитаемых из них, которые находятся в алтаре и по углам собора.

Первой в северо-западном углу, слева от входа, расположена рака с мощами св. митрополита Ионы (1448-1461). Он был первым избран Собором русских епископов без участия Константинопольского патриарха (с тех пор Русская Церковь стала автокефальной, то есть самостоятельной). Мощи почивают в серебряной раке с балдахином, устроенной еще царем Федором Ивановичем в XVI веке (в ней около 20 кг). Только рака и уцелела в соборе после нашествия французов. Предание говорит, что неприятели несколько раз пытались коснуться святыни, но каждый раз необъяснимая сила приводила их в трепет. К раке подошел сам Наполеон и тоже испытал страх. После этого он приказал не трогать мощи и поставил возле них часового, поэтому уцелел даже соседний серебряный подсвечник.

Далее, у северной стены погребены митрополиты ХV-ХVІ веков: Геронтий (1473-1489), Симон (1496-1511), Макарий (1542-1563). Митрополит Макарий известен как составитель огромного свода житий святых. В 1547 году Макарий венчал на царство 17-летнего Ивана Грозного и оказывал на него благотворное влияние в первые годы правления. На следую щей после захоронения митрополита Макария гробнице написано, что здесь погребен митрополит Афанасий. Однако считается, что надпись была сделана ошибочно и в действительности здесь захоронен митрополит Филипп I (1464-1473).

У самого края иконостаса, возле южных дверей, находится рака с мощами св. митрополита Филиппа II (1566-1568), возвысившего свой голос против беззаконий опричнины и погибшего от рук Малюты Скуратова в 1570 году. Именно тут в 1568 году митрополита во время службы схватили опричники, сорвали с него ризы и вытолкали из собора.

Мощи св. Филиппа 68 лет находились в Соловецком монастыре. В 1652 году при участии Никона, будущего патриарха, а в то время - митрополита Новгородского, они были торжественно перенесены в Москву и положены в Успенский собор. Далее, у южной и западной стен похоронены девять патриархов: Иосиф (1642-1652), св. Иов первый патриарх Московский и всея Руси (1589-1605), Иоасаф I (1634- 1642), Филарет (1619-1633), св. Гермоген (1606-1612), Иоасаф II (1667-1672), Питирим (1672-1673), Иоаким (1674-1690) и, наконец, Адриан (1690-1700). Между ними в юго-западном углу находятся две более ранние гробницы (XV век) местночтимых св. митрополитов Киприана (1378-1406) и Фотия (1409-1431). Патриарх Филарет (крайняя из гробниц патриархов у южной стены) - отец первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Он был насильно пострижен в монахи Борисом Годуновым по подозрению в заговоре…»

Источник: Кремль. Красная площадь. Путеводитель / М.: Национальное географическое общество, Издательский дом «Вече», ИП Юдаков И.Ю., 2010, стр. 39-53

Комментарии и обсуждение

В феврале 1473 года архитектор Фиораванти был арестован в Риме по обвинению в чеканке фальшивой монеты. Собор входит в комплекс музея-заповедника «Московский Кремль». В нем проходят богослужения по большим церковным праздникам, попасть на которые можно только по пригласительным билетам.

1481: Дионисий – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1624: Огурцов Б. – ремонт 1624: Талер Дж. – ремонт 1640-1641: Рязанец С. Г. – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1642-1643: Константинов А. – реставрация 1642-1643: Матвеев М. – ремонт (росписи) 1642-1643: Ушаков Л. М. – реставрация 1653: Ильин В. (Запокровский В. И.) – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1653: Ушаков С. Ф. – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1680: Сидоров Л. – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1852-1855: Чичагов Н. И. – ремонт 1870-е: Подключников Н. И. – интерьеры, внутренний/внешний декор (иконостас ) 1896: Гурьянов В. П. – интерьеры, внутренний/внешний декор (иконостас ) 1897: Буссе К. Ф. (придел(ы)) 1911-1915: Машков И. П. – реставрация 1913-1918: Брягин Е. И. – реставрация (росписи) 1923-1933: Сухов Д. П. – реставрация 1950-1980: Батхель Г. С. – интерьеры, внутренний/внешний декор (росписи) 1960-е - 1970-е: Федоров В. И. – реставрация.