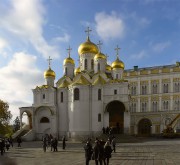

«…Благовещенский собор, личный, домовой храм великих князей и царей, - памятник архитектуры нескольких строительных эпох. При этом архитектурные составляющие храма каждой эпохи имеют свое лицо и исключительную ценность. Собор - в итоге - возведен в 1484-1489 гг. артелью псковских мастеров на подклете разобранной белокаменной церкви конца XIV в.

Благовещенский собор имеет сложную историю строительства и реконструкции и состоит из разновременных частей: древнейшая часть относится к ХІV в., наиболее поздняя - к ХІХ в. В описаниях собора XIX в. опубликовано не подтвержденное источниками предание о строительстве деревянной церкви Благовещения в 1291 г. князем Андреем Александровичем, сыном Александра Невского (см.: Извеков Н. Д. Московский придворный Благовещенский собор. - М., 1911).

Поскольку в Москве в это время существовал княжеский двор, при нем обязательно должен был быть храм. Но на страницах русских летописей упоминание о Благовещенском соборе появляется лишь под 1397 г. в связи с привозом в Москву из Византии иконы «Спас в ризице белой». Поэтому исследователи и относили строительство каменного здания собора к концу XIV в., датируя его 1397 (Извеков, Забелин, Суслов) или 1393 годом (Красовский, Скворцов). Вторая дата опиралась на сведения о создании в 1395 г. княгиней Евдокией домовой церкви Рождества Богоматери. Считалось, что княжеский храм должен был появиться несколько раньше.

Под 1405 г. летописи сообщают: «...начаша подписывати церковь каменную святое Благовещение на князя великого двора, а мастеры бяху Феофан иконник Гречин да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончиша ю», причем автор наиболее ранней, Троицкой, летописи, созданной в начале XV в., прибавляет: «...не ту, иже ныне стоит». А под 1416 г. появляется новая запись, о создании «церкви каменной на великого князя дворе, Благовещенье, месяца июля в 18 день».

Следующие сведения о памятнике связаны с перестройкой всего кремлевского ансамбля на рубеже XV-XVI вв. В «...1482 г. почаша рушити церковь на площади Благовещение, верх сняша и лубьем покрыша», а в 1483 г. «...разруши князь великий Благовещение на своем дворе, подписанную только, по казну и по подклет, и заложи казну около того подклета и палату кирпичную с казнами». Шестого мая 1484 г. состоялась закладка нового здания каменного собора, а спустя пять лет, девятого августа 1489 г., новый храм был освящен.

После раскопок, проведенных в 60-х годах ХХ в., появились новые данные, проливающие свет на строительную историю храма. В. И. Федоров и Н. С. Шеляпина в статье «Древнейшая история Благовещенского собора Московского Кремля» говорят, что хорошо документируются три хронологически последовательных периода в строительстве и реконструкции здания, предшествующего современному собору: первый, который они относят к концу ХІІІ - началу ХІV в., от которого сохранился нижний ряд кладки; второй - конца ХІV века, от него сохранился подклет собора; и третий период начала - ХV века, возможно, эта перестройка и отразилась в записи летописи под 1416 г.

В конце ХV в. Иван III начал строительство новой, великолепной великокняжеской резиденции. В это время строятся новые кремлевские стены, новый Успенский собор. Первая попытка мастеров Кривцова и Мышкина построить Успенский собор оказалась неудачной - стены обрушились. Под 1474 г. летописец отметил: «Посла же князь великий Иван Васильевич во Псков и повеле прислати мастеров церковных и приведоша их; они же дела их (строителей Успенского собора) похвалиша, что гладко делали, да похулиша дело извести, занеже жидко растворяху, ино неклеевита. Тогда же князь великий отпусти; иже последе делаша Святую Троицу в Сергиеве монастыре, и Ивана Златоустого на Москве, и Сретение на поле, и Ризположенье на Митрополичьем дворе, и Благовещенье на великого князя дворе».

На основании этой записи считается, что Благовещенский собор строили псковские мастера. Из перечисленных в летописи зданий сохранились церкви Ризположения в Кремле и Духовская (в летописи - Троицкая) в Троице-Сергиевой Лавре. Во всех этих зданиях можно найти характерные признаки псковского зодчества: квадратные в плане столбы, повышенные подпружные арки, но встречаются и раннемосковские элементы: узорчатые пояса, украшающие стены, закомары и порталы килевидной формы. Кроме того, собор построен из кирпича, в то время как основным строительным материалом в Пскове был белый камень. Поэтому, несмотря на то что большинство исследователей Благовещенский собор относят к псковским постройкам, некоторые из них (П. Н. Максимов) считают его созданием московских мастеров.

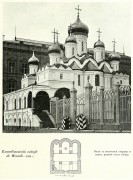

Современный Благовещенский собор Московского Кремля включает в себя части, построенные в разное время. Типологическая основа - четырехстолпный трехапсидный крестово-купольный храм. Основной объем, построенный в конце XV в., повторял план, а возможно, и габариты ранее существовавшего храма начала XV столетия. Отличие нового храма от предыдущего заключалось в том, что он был окружен со всех сторон галереями-папертями.

Считалось, что все галереи, кроме восточной, сооружены одновременно с собором, но до середины ХVІ в. были открытыми. Однако исследования 60-х годов XX века показали, что своды северной и западной галерей выложены из того же кирпича, что и сам собор, а это позволяет предположить, что они одновременны или близки по времени основному объему храма. С восточной стороны к храму примыкала Казенная палата, возведенная одновременно с собором и разобранная в ХVІІІ в. Стены собора членятся лопатками на три неравные части и завершаются килевидными закомарами, не соответствующими форме сводов. В центральной части мастера применили ступенчатую систему сводов (повышенные подпружные арки под центральным барабаном), что повлекло за собой появление ряда кокошников в основании главы.

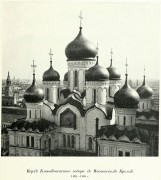

Первоначально собор венчали три главы - центральная и две над восточными углами храма. Во второй половине XVI в. на сводах галерей были устроены четыре придела со своими главами и также добавлены еще две главы на основном объеме. В итоге собор стал девятиглавым и приобрел пирамидальное завершение от глав приделов до центральной главы, которое подчеркивают килевидные закомары и кокошники у центрального барабана. В 1508 г. была вызолочена центральная глава, а во второй половине XVI в. все главы и крышу покрыли золоченой медью, из-за чего собор стали называть «Златоверхим». Девятиглавие собора символизирует образ Пресвятой Богородицы как Царицы Небесной Церкви, состоящей из девяти чинов Ангелов и девяти чинов Праведников Небесных.

Здание богато декорировано. Стены собора украшены аркатурным поясом, в который были вписаны щелевидные окна. Истоки этого пояса лежат во владимирских традициях, но он также гармонировал с таким же аркатурным поясом соседнего Успенского собора. На апсидах аркатурного пояса не было — его добавил во время реставрации 1860-х годов архитектор Ф. Ф. Рихтер. Апсиды украшал ранее только пояс терракотовых балясин (которые были заменены Рихтером на белокаменные). Широкое окно в центральной апсиде тоже позднего происхождения - к его переделке, предпринятой для лучшего освещения алтаря, приложил руку В. И. Баженов.

Первоначально в центральной апсиде было два узких окна, а окно жертвенника (северная апсида) и сейчас смещено к северу. Сделано это было из-за пристроенной Казенной палаты, которая мешала расположить окна привычно. В итоге алтарь оказывался недостаточно освещен, возможно, что именно поэтому над ним были устроены дополнительные главы. В центральных, повышенных пряслах стен были размещены киоты с двускатными или килевидными завершениями, обрамленные полуваликами. Киот на западной стене (над хорами) сохранился до наших дней, остальные известны по старым изображениям здания. Аркатурно-колончатый пояс перенесен также на главы храма. На большом барабане он обрамляет окна. На малых главах в арочном пояске чередуются полуколонки и консоли. Верх барабанов украшают декоративные нишки, пояски «бегунка и поребрика», излюбленные в псковском и новгородском зодчестве. Наружный декор одноглавых приделов по углам галерей близок декору столпов церкви Иоанна Предтечи в Дьякове. Кокошники приделов перекликаются с закомарами основного объема.

Благовещенский собор невелик, так как был предназначен прежде всего для семьи великого князя. К восточным столпам изначально примыкал иконостас, лишь незначительно ниже существующего. Центральное пространство храма отличает подчеркнутый вертикализм пропорций - коробовые своды рукавов креста, ступенчатые подпружные арки, высокий барабан центральной главы. Это движение по вертикали усиливалось освещением ла затемнена, а сверху из окон барабана лился поток света. В западной части расположены Нижняя часть бы- широкие хоры, опирающиеся на массивные низкие своды. Устройство хоров уже архаично для конца Х? века. Скорее всего, оно связано с предназначением храма как семейного храма великого князя. Возможно также, что их устройство объясняется стремлением сохранить план предшествующего здания. Существовали предположения (в XIX в.), что хоры были предназначены во время богослужений для женщин царской семьи. Но выяснено, что первоначально хоры отделяла от основного объема стена высотой около двух метров и толщиной в два кирпича, таким образом они превращались в закрытое пространство, непригодное для слушания литургии. Более вероятно, что на хорах размещались приделы. На хоры ведут два хода: снизу винтовая лестница в толще кладки юго-западного угла собора. Другой ход - непосредственно из дворца, опирающийся на арку.

Со всех сторон при постройке здание собора было окружено папертями. Время их возникновения и первоначальный облик изучены недостаточно. Восточная паперть была разобрана вместе с Казенной палатой, а южная почти полностью утратила свой первоначальный облик. На южную паперть ведет украшенное резьбой крыльцо. По преданию, оно построено для Ивана Грозного: якобы, лишенный права находиться в храме после четвертого брака, царь повелел пристроить к нему крыльцо, на котором стоял во время службы. (На самом деле крыльцо существовало до Ивана Грозного, а царю не запрещали посещать церковь.) С Иваном Грозным предание связывает и появление существующего и сейчас пола собора из мелких блоков кремня с вкраплениями агата и яшмы. Утверждается, что пол был привезен Грозным из Росто- ва Великого, куда он некогда попал из Византии. Современные исследователи спорят о происхождении и составе этого пола. Выходящее на северо-восточную площадь крыльцо было парадным. Когда в 1564 г. на его сводах был построен придел для укрепления конструкции крыльца под его свод подвели мощные столпы и древние формы Собор Архангела Михаила, оказались утраченными. Первоначально крыльцо было более легким и похожим на южное. Его своды поддерживали колонны с резными капителями. Одна из таких колонн сохранилась в толще столпа. Сама лестница тоже перестроена сначала она была более короткой и крутой.

С папертей в храм ведут порталы. Северный и западный выполнены итальянскими резчиками: дверной проем обрамляют две пары отдельно стоящих колонн с коринфскими капителями и развитым антаблементом, несущим пышно украшенный архивольт. Южный портал был уничтожен во время переделок южной паперти в 1836 г. и восстановлен по сохранившимся остаткам в 1949 г. Он выполнен в традициях раннемосковского зодчества: перспективный по форме, с чередующимися прямоугольными выступами и полуколонками с бусинами на половине высоты и сноповидными капителями. Килевидное завершение портала соответствовало оформлению верха стен. Подклет собора представляет собой цельное архитектурное сооружение и вместе с церковью Рождества Богородицы конца XIV в. в Кремле является древнейшим из сохранившихся памятников раннемосковской архитектуры.

Новейшие исследования датировали в иконостасе Благовещенского собора «Деисис Андреева письма Рублева» временем завершения строительства Благовещенского храма - 1392 г. Данное научное открытие пришлось на празднование 575-летия преставления преподобного иконописца Андрея Рублева, который почил о Бозе 17 октября 1428 г. Утверждают, что существующий иконостас в домовом Благовещенском храме Московского Кремля первоначально находился в Успенском соборе Симонова монастыря, для которого он был написан в 1404-1405гг. В его создании принял несомненное участие симоновский иконописец Игнатий Грек, а также вполне мог быть причастен «чудний пресловущий» насельник великокняжеско-митрополичьего Спасо-Андроникова монастыря преп. Андрей Рублев. Таким образом, остаются в силе прежние атрибуции деисисного чина греческому мастеру и семи первых благовещенских праздников рублевской школе.

Великий князь Василий III, наследник Ивана III, в самом начале своего правления повелел благолепно украсить иконы Благовещенского собора золотыми и серебряными окладами и расписать его. Есть предположение, что в каменный собор перенесли иконы письма Андрея Рублева из старого, деревянного, и что новая роспись была исполнена по точному образцу прежней. Расписывал храм мастер Федор Едикеев. И в настенной росписи на паперти Благовещенского собора появились изображения древнегреческих языческих мудрецов, живших до Рождества Христова: Аристотеля, Фукидида, Птолемея, Зенона, Плутарха, Платона и Сократа со свитками в руках, содержащими философские изречения, близкие к истинам христианского учения. У Сократа читаем: «Доброго мужа никакое зло не постигнет. Душа наша бессмертна. По смерти будет добрым награда, а злым наказание». У Платона: «Должно надеяться, что Сам Бог ниспошлет небесного Учителя и Наставника людям».

Уникальной росписи Кремлевского Благовещенского собора были неоднократно даны объяснения в исторической литературе. Самая известная и общепринятая научная версия гласит, что это изображение древнегреческих мудрецов на стене православного храма произошло от обычая учителей христианства ссылаться на изречения древних философов, согласующиеся с христианскими истинами. Так они убеждали противников веры, и таким образом языческая мудрость древних представала предтечей именно христианской мысли.

Также исследователи полагают, что Федор Едикеев мог и не быть новатором, а использовать образы первой росписи старого деревянного храма, «во вкусе греческого письма». Дело в том, что первые митрополиты на Руси были греками по происхождению, и эта традиция воспоминания великих языческих философов могла произойти и от них. Тем более что в раннее Средневековье науками, к которым принадлежит и философия, занимались только лица именно духовного звания. Или же эта роспись была знаком уважения к церковным пастырям на Руси, где так образно почтили их великую национальную культуру, давшую мыслителей-предтеч христианства.

В Благовещенском соборе хранились многие православные святыни. Один редчайший по иконографическому типу образ Благовещения был написан на стене храма. Роспись отражала восточное предание, по которому Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве у колодца в Назарете, принеся Ей Благую Весть о будущем рождении у Нее Спасителя. Такое изображение праздника даже сочли единственным, но потом подобные иконы нашли еще в двух московских приходских церквах.

В притворе Благовещенского собора находился чтимый образ Всемилостивого Спаса, пред которым неугасимо горели свечи и лампада. По народному преданию, от этого образа получил чудесную помощь один сановник, навлекший на себя царский гнев. По молитве он получил и прощение, и возвращение на службу. И к образу стали приходить люди, ожидающие доброй вести и милости. Здесь же, в Благовещенском соборе, хранилась чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, поднесенная Дмитрию Донскому после Куликовской битвы (по легенде, этим образом его благословил перед сражением Преподобный Сергий Радонежский). А в XVII столетии в честь этой иконы был выстроен Московский Донской монастырь.

Следует также отметить, что с великокняжеского дворца и его домового Благовещенского собора начиналась история кремлевских курантов. Впервые Москва стала узнавать точное время еще в 1404 году. Тогда афонский монах мастер Лазарь Сербин установил за старым, деревянным Благовещенским собором на башне великокняжеского дворца часы с механической фигурой человека, который круглые сутки ударял молотом в «часник» колокол, по окончании каждого часа, отмеряя таким образом время. Стоили эти часы очень дорого - около 30 фунтов серебра. И только в 1624 году англичанин Христофор Галовей и русские мастера Ждан и Шумило установили главные часы России на Спасской башне. Именно для этих часов, будущих курантов, русский архитектор Бажен Огурцов возвел первый шатер на башне Кремля. А потом уже подобные шатры увенчали остальные кремлевские башни.

Благовещенский собор сильно пострадал в ноябре 1917 г. при артиллерийском обстреле Кремля. Снарядом было разрушено его крыльцо. А после переезда большевистского правительства в Москву в марте 1918 г. Благовещенский собор был закрыт, как и сам Кремль.

Главная святыня храма - чудотворная икона Божией Матери Донская, написанная Феофаном Греком. Икона находится по левую сторону Царских врат.

С 1993 г. на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, в соборе совершает богослужение Патриарх Московский и всея Руси Алексий П. Престолы собора освящены в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, Собора Архангела Гавриила, Собора Пресвятой Богородицы, Входа Господня в Иерусалим, Св. благоверного князя Александра Невского, Святителя Николая Чудотворца…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 525-531

23 октября 2024

23 октября 2024

24 октября 2024

24 октября 2024

31 октября 2024

31 октября 2024

23 декабря 2024

23 декабря 2024

22 января 2026

22 января 2026

9 февраля 2026

9 февраля 2026

Комментарии и обсуждение

Здание Благовещенского собора постройки 1397 г. было в 1482 г. разобрано до цоколя, и на старом подклете выстроен новый пятиглавый храм, освященный 9 августа 1489 г. В 1564 г. были надстроены четыре верхних придела с их главками и пристроена вторая южная паперть.

Три верхних придела: Архангела Гавриила, Собора Пресвятой Богородицы и Входа в Иерусалим сохранили древние иконостасы. Четвертый св. Георгия был переустроен в 1822 г. и получил новое наименование Александра Невского. В 1837 г. в первой южной паперти устроен придел Николая чудотворца.

Александровский М.И. «Указатель московских церквей» г. Москва 1915 г. «Русская Печатня», Б. Садовая, дом № 14.