«Колокольня принадлежит вместе к Успенскому, Архангельскому и Благовещенскому соборам, своих отдельных звонниц не имущим».

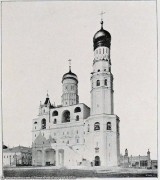

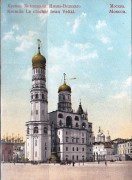

«Всё сложное здание этой колокольни состоит из трех частей. Ивановская часть – вверху круглый, внизу восьмиугольный столп». Это южная и самая высокая часть комплекса.

«В 1329 г. на месте современного столпа Ивана Великого был сооружен Калитой второй кремлевский белокаменный храм Иоанна Лествичника, «освященный 1 октября 1329 г.».

«В 1329 г. построена каменная церковь Лествичника «что под колокола – первая колокольня в Москве, а может быть и на Руси».

«Церковь была каменная, над нею сделана была колокольня, служившая и ранее для Успенского собора, при котором особой колокольни никогда не было, и по тому церковь была известна под названием «Ивана Святого под колоколами» для отличия от Ивановской церкви на Бору и считалась придельною Успенского собора до конца XVIII в.

По прошествии 176 лет обветшавшая церковь была разобрана и на её месте была заложена новая одновременно с Архангельским собором». «Церковь 1329 г. была разобрана в 1505».

«Новая церковь построена в 1505–1508 гг. Боном Фрязином; первоначально это был двухъярусный столп с церковию Иоанна Лествичника в нижнем ярусе. В 1600 г. по велению Бориса Годунова колокольня была надстроена и завершена позолоченным куполом, что было увековечено надписью золотыми буквами по черному фону у основания коло кольни».

«Надпись эта гласит: «Изволением Святыя Троицы, повелением Великого Государя, Царя и Великого Князя Бориса Феодоровича, всея Руси самодержца и сына его благоверного Великого Государя Царевича и Великого Князя Феодора Борисовича всея Руси храм совершен и позлащен во второе лето Государства их 108 года» – т.е. 7108 г. от сотворения мира, 1600 по Рождестве Христовом.

По смерти Годунова надпись эта была залеплена, но вновь открыта по повелению Петра I». Последний раз надпись реставрировалась в конце 1970-х гг.

«Нижний восьмерик разделен внутри на два этажа. Внизу была церковь, наверху – парадные помещения, назначение которых неизвестно. Интерьер церкви отличает наличие полукруглых ниш для размещения алтаря, дьяконника и жертвенника, а также сходные ниши на южной и северной гранях. Реставрацией здесь раскрыт первоначальный («в ёлочку») пол».

«Колокольня построена, чтобы дать работу стекавшемуся в Москву во время голода люду».

«Есть предположение, что годуновская надстройка осуществлена зодчим Ф. Конём. Высота столпа Ивана Великого стала равна 81 м». «Зодчий, построивший верх столпа, неизвестен; впрочем, указывают на некоего зодчего Ивана Вилье».

«В течение трех с половиной веков, до середины 20 столетия, Иван Великий был самым большим сооружением Москвы. Он использовался и для наблюдения за при ближением к Москве неприятельских войск, за возникавшими пожарами. В большие праздники на площади собира лись толпы людей, ожидавших первого удара большого колокола с Ивановской колокольни. По его сигналу начинали трезвон колокола во всех московских церквах, число которых доходило до 260. Этот большой колокол издавал не звон, а своеобразный мощный глуховатый гул. Один из поэтов писал о нем: «... гудит, гудит Иван Великий, как бы из глубины веков идущий звон!».

«Рядом с Иваном Великим стоят две его звонницы. Непосредственно примыкающая к нему с севера воздвигнута в 1532–1543 гг. обрусевшим итальянским зодчим Петроком Малым, почему и называется Петроковской. Другое её название – Успенская. Вторая, завершающаяся небольшим восьмигранным шатром с башенками по углам, пристроена в 20-х годах XVIII в. по распоряжению патриарха Филарета. Отсюда и её название Филаретовская». «Филаретовская часть построена в 1624 г. Б. Огурцовым».

В Успенской (Петроковской) части в древности начали устраивать церковь Воскресения, которая после завершения, однако, была освящена при Иване Грозном во имя Рождества Христова. Позже она была упразднена. Но с 1817 г. во второй ярус Успенской части Ивана Великого перенесли церковь Николы Гостунского, действовавшую до 1918 г. Описанию её посвящен следующий № 7.

«В старину около Ивана Великого была площадь, на которой читались царские указы громогласно, «во всю ивановскую», как тогда говорили».

«Между нижним и вторым ярусом Ивана Великого – а всех ярусов в нём пять – есть высокая цилиндрическая пустота шириною более 4 сажен, около которой идёт винтом лестница выше. Тут, по преданию, первый самозванец, сделавшись царём, хотел устроить римско-католический костел».

Существовал царский указ, долгое время воспрещавший строительство в России зданий, превышающих высотою Ивана Великого. Первым нарушила его церковь Архангела Гавриила – «Меншикова башня», возведенная в 1707 г., – но уже в 1723 г. верх её был сожжен ударом молнии. И даже в 1913 г. при построении колокольни на Рогожском старообрядческом кладбище в Москве было сделано специальное предписание о том, чтобы высота её была одним метром меньше кремлевской звонницы.

При нашествии французов колокольня сильно пострадала.

«2 сентября 1812 г., когда колокол Ивановской колокольни благовестил к вечерне, неприятельские войска входили в Москву. При выезде из Москвы французы сделали в разных местах Кремля подкопы для взрыва. В ночь на 11 октября последовали взрывы: Арсенала, Никольской башни и Ивановской колокольни (Филаретовской башни). Грудами каменьев завалило Кремлёвскую, Казанскую площади и их окрестности. Остальные подкопы не удались, огонь до пороха не дошёл. Из неудавшихся подкопов было вынуто 60 бочек пороха. Одна часть Ивановской колокольни (Филаретовская с Рождественской церковию при ней) была подорвана и пала в развалинах; другая часть (Годуновская) треснула сверху донизу.

В 1813 г. 3 мая архитекторы Егоров, Соколов и Бакарев осмотрели колокольню и решили, что большой опасности не будет, если оставшуюся колокольню не ломать, а исправить. На восстановление колокольни составили смету в 391,8 тыс. руб. Государь для осмотра колокольни прислал из Петербурга архитектора Луиса Руско. 7 дек. 1813 г. Руско собрал всех архитекторов Москвы для осмотра колокольни, и решили также не разбирать оставшуюся часть. Смета составлена на 253,8 тыс. руб. Руско объяснял:

1. Самое большое повреждение в колокольне (Годуновской) под третьим ярусом колоколов; верхняя часть, круглая, ничем не повреждена кроме купола, у которого сорвало часть медных листов да крест. От этого повреждения донизу есть малые трещины, ничего не значащие. Если сломать колокольню до третьего яруса или всю, а потом построить, то и тогда не будет прочнее, чем существующая после ремонта.

2. Под разрушенную пристройку (Филаретовскую) положено было мало пороху, отчего башня села и материал остался на месте, далеко не разбросан.

Руско, француз, оставаться в Москве не мог. На восстановление колокольни на значил архитекторов Жилярди и Бове, тоже из французов».

«Нельзя пройти молчанием и того, что, по народному преданию, четвероконечный крест, находящийся на средней, возвышенной над прочими главе Благовещенского собора, – весь золотой. Рассказывают, что Наполеон, слышавший об этом, снял с Ивана Великого железный крест, покрытый позолоченными медными листами, полагая, что это есть именно золотой крест. Есть предание, что крест этот не могли снять ни наполеоновские техники, ни инженеры. Но нашелся русский мужичок, который, взобравшись наверх колокольни, по веревке снял крест. Наполеон тут же приказал расстрелять предателя».

«В 1812 г. сооружение было взорвано по приказу Наполеона. Но в 1814–1815 гг. были восстановлены, с введением ряда классицистических деталей, две из трёх частей Ивана Великого – Филаретовская и Успенская. Восстановление провёл И. Жилярди по проекту И.В. Еготова и Л. Руска. Столп Ивана Великого устоял».

«От французских взрывов в 1812 г. наиболее пострадала Филаретовская пристройка, которая поэтому перестроена почти заново. В Успенской части пострадал верх, где висят большие колокола; при возобновлении допущены некоторые от ступления от старины, например в форме окон. Ивановская часть почти не пострадала».

«Теперь (в 1910 г. – П.П.) в нижней части Ивановской колокольни по-прежнему находится церковь св. Иоанна Лествичника, возобновленная проф. Мудровым и освященная в 1822 г. Возобновлена также еще в 1874 г. московскими хоругвеносцами.

Глава на колокольне вызолочена. Крест составлен из нескольких железных полос и обит медными позолоченными листами. Он сделан вновь после 1812 г., а старый снят Наполеоном.

Неизлишне будет заметить, что от входа в колокольню до нижнего круга находится на крутой винтообразной лестнице 151 ступень, от нижнего до среднего 157, а от среднего до верхнего 121, итого всех ступеней 429.

Под нижним ярусом колокольни живут в настоящее время пономари и сторожа соборов.

Вид с колокольни Ивана Великого на Москву и её окрестности, особенно в ясную погоду, очарователен необыкновенно: видны даже села и строения, находящиеся в 30 и 40 верстах от Москвы».

«В 1917 г. повреждены снарядами восточная и юго-восточная стороны Ивана Великого, по стенам много выбоин и пулевых ран».

В помещениях колокольни находилась часть Патриаршей ризницы.

В середине 1950-х гг. колокольня реставрировалась. Новый внешний ремонт прошёл в конце 1970-х гг. Внутрь, а тем более наверх, доступа посетителям нет. Помещение бывшей церкви Иоанна Лествичника занято под хозяйственные нужды. Время от времени в нижнем этаже Филаретовской части устраиваются выставки.

Олимпиаде 1980 г. был выпущен интересный панорамный альбом. С одной его стороны были нарочито нерезко воспроизведены снимки панорамы Москвы с храма Христа Спасителя середины прошлого века, выпущенной Н.А. Найденовым. С другой – цветные фотографии примерно в такой же последовательности, сделанные в наше время – за отсутствием разрушенного храма Христа – с Ивановской колокольни.

Отдельно следует сказать о колоколах Ивана Великого.

«Всех колоколов на Иване Великом, с пристройками, ныне (в 1910 г. – П.П.) 34, общий вес их 16.000 пудов. Некоторые, висящие на самом Ивановском столпе, имеют любопытные надписи, но самых старых колоколов немного. Между ними находится Новгородский XV в., перелитый, как полагают, из знаменитого Вечевого.

Вот колокола, находящиеся в Филаретовской пристройке:

1. Успенский, называвшийся в старину Царь–колокол. Он был отлит в первой половине XVI в., вероятно, иностранцем, весом в 1000 пудов и висел на брусяном срубе между Ивановской колокольней и соборами. В него звонили только в чрезвычайных случаях, как-то: по кончине царя, или кого-либо из царской фамилии, или митрополита, а впоследствии патриарха. Потом колокол помещался уже на самой Филаретовской колокольне и, быв перелит в 1760 г. мастером Елизовым, имел весу 3551 пуд. При взрыве в 1812 г. он совершенно разбился, и сделан в 1819 г. новым, мастером Богдановым, с лишком в 4000 пудов.

2. Реут. Вылит в 1689 г. по повелению патриарха Иоакима пушечным мастером Андреем Чеховым. Он назван Полиелейным и весу в нём до 2000 пудов. Этот колокол замечателен тем, что при взрыве в 1812 г. у него отбило уши, которые, однако ж, искусно приделаны, и колокол не изменил своего тона.

3. Семисотенный, или Воскресный, имеющий весу 798 пудов. Надпись на колоколе свидетельствует, что он отлит в 1704 г. мастером Иваном Материным.

4. Вседневный. Первоначально отлит был в 1652 г. мастером Емельяном Даниловым и имел весу 998 пудов 30 фунтов. Потом, при Екатерине II , в 1782 г. перелит мастером Яковом Завьяловым с весом в 1017 пудов и 14 фунтов. Все это изъяснено надписью на колоколе. Вседневным он назван патриархом Иоакимом.

Звон всех этих колоколов вместе, что бывает только в самые большие празд ники и особенно торжественные дни, про изводит чарующее впечатление».

«На Ивановской колокольне всех коло колов 34. Самый большой – Успенский, весом 4000 пудов; Реут, или Ревун, или Полиелейный 2000 пудов. Древнейший колокол Медведь, 1501 г., 450 пудов; Татарин – 40 пудов. Другие колокола: Лебедь, Баран(?), Полиелейный, или Голодарь(?), Корсунский, Ясачный и проч.».

В начале 1920-х гг. звонарь-виртуоз К.К. Сараджев, различавший тончайшие оттенки колокольных звонов, говорил: «Звон Ивана Великого ничего, совершенно ничего не представляет собой, только темный, оглушительный, совсем бессмысленный гром, но колокола сами по себе там – превосходные; всего их 36, и в смысле подбора дело обстоит великолепно».

В настоящее время число колоколов на Иване Великом уменьшилось почти вполовину: «На колокольне Ивана Великого 18 колоколов. Самый большой колокол – Успенский, весит 4000 пудов (он был отлит в XIX в. мастерами Завьяловым и Русиновым)».

С востока от Ивана Великого установлен и расколовшийся знаменитый Царь–колокол, голос которого, в недавнее время искусственно синтезированный и воспроизведенный, должен был бы быть ещё более низким и «незвонким», чем звучание Успенского.

«Потом рядом с церковию Ивана Лествичника великий князь Василий III Иоаннович повелел фрязину Петроку Малому соорудить ещё церковь во имя Воскресения Христова. Она была начата в 1532 г. и кончена в царствование Иоанна IV, но с наименованием уже собором Рождества Христова. Из неё была сделана в 1552 г. к Успенскому собору лестница, разобранная при императоре Павле Петровиче. Рождественский собор был возобновлен еще в 1635 г.: патриарх Филарет Никитич сделал из этой церкви пристройку для помещения колоколов. Пристройка имела четыре простенка, над которыми возвышалась выкрашенная ярью глава с позолоченным крестом и подле неё шпиль также с крестом, окруженный маленькими башенками со шпилями. В 1812 г. пристройка эта взорвана и на месте её выстроена та, которая существует и теперь, но, как говорят знатоки зодчества, она сделана выше прежней и потому отнимает много грандиозности от самого Ивана Великого.

Крайняя часть этого здания, к северу, называемая Филаретовскою, оканчивается пирамидальным верхом и готическими орнаментами, а средняя, подле самого Ивановского столпа, носящая наименование Успенской, имеет более гладкую наружность и наверху большой купол с вызолоченной главою, под которою на сквозной арке висит самый первый из колоколов по весу, называемый Успенским. Внутри здания помещается церковь Николая чудотворца Гостунского, переименованная в 1816 г. из прежнего собора Рождества Христова, в которую тогда же, по упразднении Гостунского собора, перенесены часть мощей святителя и чудотворные его иконы».

«Успенская часть – широкий четырехугольник, тоже с золоченою главой – построена в 1532 г. зодчим Петроком Малым; здесь прежде помещалась церковь Рождества Христова, с 1817 г. замененная церковью Николы Гостунского.

От французских взрывов 1812 г. наиболее пострадала Филаретовская пристройка – третья часть колокольни, с шатровым верхом, крытым зеленою черепицею, построенная патриархом Филаретом с севера от Успенской части, – и она поэтому перестроена почти заново. В Успенской части пострадал верх, где висят большие колокола; при возобновлении допущены некоторые отступления от старины, например в форме окон».

«Смежно с колокольней, на месте, где прежде находился собор Рождества Христова, – Филаретовская пристройка, взорванная французами в 1812 г. и выстроенная вновь».

Ныне история храма отчего-то преподносится как «открытие» современных реставраторов – хотя об этом совершенно ясно говорят все три приведенных выше дореволюционных источника: «Ранее считалось, что в 1532–1543 гг. рядом со столпом Ивана Великого была сооружена звонница для больших колоколов (на первых порах строительством руководил итальянец Петрок). По мнению С.С. Подъяпольского, высказанному в 1978 г., Петрок построил рядом с Иваном Великим не звонницу, а Воскресенскую церковь. Строительство церкви было завершено уже после отъезда Петрока Малого из Москвы, в 1552 г. (существование церкви вплоть до середины XVII в. подтверждают и записки иностранцев, побывавших в Москве в это время, начиная с Генриха Штадена, служившего опричником у Ивана Грозного в 1560-х гг., и кончая Адамом Олеарием, посетившим Москву в 1643 г. проездом в Персию). Между церковью и колокольней Ивана Великого висел большой колокол. Здесь же стояла деревянная звонница, несущая громадный колокол, отлитый, по преданию, в правление Бориса Годунова. Во второй половине XVII в. церковь была преобразована в каменную звонницу псковского типа.

В 1624 г. Патриарх Филарет распорядился возвести к северу еще одну колокольню, за которой утвердилось название Филаретовской пристройки (Б. Огурцов). В 1812 г. оба сооружения были взорваны по приказу Наполеона, но в 1814-1815 гг. восстановлены (с введением ряда классических деталей) И. Жилярди по проекту И.В. Егорова и Л. Руска».

«Близ Ивановской колокольни издавна стоял Николо-Гостунский собор, названный так по образу святителя Николая, присланному с реки Гостуни, построенный в 1506 г. по повелению вел. кн. Василия Ивановича.

В 1812 г. собор был неприятелем опустошен, но оставался в целости. В 1814 г. решили собор ремонтировать и сделать небольшие изменения. После посещения Москвы Государем преосвященный писал в 1816 г. Синоду: согласно Высочайшего соизволения (вероятно, по просьбе преосвященного) Николо-Гостунский собор как обветшавший и, по местоположению своему и по бедности архитектуры, делающий безобразие Кремлю надо разобрать, чудотворный образ Николая Гостунского и всю утварь перенести в новоустроенную церковь в Ивановской колокольне, где прежде была Рождественская церковь. Освятить ее во имя Николая Чудотворца и назвать Николаевским Гостунским собором.

Синод на это дал согласие. В 1817 г. здание Гостунского собора было разобрано, в 1818 г. преосвященный освятил новый Гостунский собор в колокольне Ивана Великого. Так закончил свое существование древний собор. Многие жалели об утрате этой древности». «Собор был разобран за одну ночь».

«Церковь Николая Чудотворца Гостунского существовала с конца XV в. в Кремле против нынешнего Малого Николаевского дворца. В 1817 г. была разобрана, но в возобновлявшейся тогда Успенской части Ивановской колокольни устроена новая церковь с именем «Николы Гостунского».

«Высокое открытое крыльцо с гульбищем, расположенное на западном фасаде и ведущее в церковь, обработано ширинками. Оно возведено в 1849–1852 гг. К.А. Тоном. Расположенная в третьем ярусе церковь, внешне выделенная лишь богатым оформлением окон и порталов, внутри увеличена в высоту за счет четвертого (чердачного) яруса, освещенного слуховыми оконцами. Угловые части храма – двухсветные. В оформлении церковного интерьера проявилась ампирная монументальность. Основная его часть перекрыта невысоким купольным сводом и выше других членений. Купол отделен от стен сильно вынесенным карнизом. Подкупольное пространство почти на всю высоту раскрыто в примыкающие боковые и алтарную части арочными проемами с широким профилированным архивольтом».

«В среднем отделении колокольни находится придел св. Николая Гостунского, в нем храмовая икона, перед которой молился Петр I, отправляясь в походы. Внизу пристройки прежде была гауптвахта, а ныне помещение для продажи духовно-нравственных книг».

«Церковь св. Николая Гостунского, переименована из прежнего храма Рождества. В ней хранятся часть мощей и древняя икона Николая Чудотворца, резная из дерева» – ныне она находится на «выставке» в церкви Ризположения.

«Каменная церковь Николы Гостунского стояла с 1506 г. Позднее в ней служил дьяконом знаменитый первопечатник Иван Федоров. Церковь была разобрана в 1816 г.».

В 1917 г. при артобстреле Кремля церковь подверглась значительному разрушению. «В алтарное окно Николо-Гостунского собора влетел снаряд и разрушил внутри алтаря восточную стену, разорвался в самом алтаре. Большое старинное Евангелие, стоявшее у разрушенной стены, отброшено на пол к престолу. Верхняя крышка с Евангелия отбита и бывшие на ней иконы Воскресения Христова и Евангелистов выбиты и разбросаны в разные стороны. Много листов из этого Евангелия разорвано и скомкано. Жертвенник разбит, богослужебные книги изорваны. По всему алтарю разбросаны кирпичи, осколки снарядов, церковные предметы, и всё это нагромождено между престолом и Царскими вратами. Престол же, несмотря на свою близость к пробоине, остался невредимым. В храме Николы Гостунского предлежит великая святыня – часть мощей святителя Николая, того святого, которого чтут все христиане и даже язычники. Увы, русский человек проявил к этой святыне такое поругание, о котором страшно и говорить! Стены у входа в храм исписаны самыми площадными, грязными и кощунственными надписями и ругательствами на русском и немецком языках, а при входе в храм, где находится святыня, устроили отхожее место. Заметьте, что это не на улице, а на верху колокольни Ивана Великого».

В настоящее время помещение собора занято под хранилище музеев Кремля, доступа туда посетителям нет.

http://www.zvon.ru/article7.view2.page86.part1.html

4 февраля 2017

4 февраля 2017

24 октября 2024

24 октября 2024

2 ноября 2024

2 ноября 2024

1 января 2025

1 января 2025

Комментарии и обсуждение