Златоустовский 3-го класса необщежительный мужской монастырь. Б. Златоустовский, ныне Б. Комсомольский, пер., 3-5, М. Златоустовский, ныне М. Комсомольский, пер., 5

Первые упоминания о монастыре встречаются с 1412 г., но основан он значительно ранее. В конце XV в. Иван III построил на опушке леса вначале церковь, а потом мужской монастырь, назвав его по имени своего ангела - Иоанна Златоуста - Златоустовским. Монастырь простоял около четырех с половиной веков и был ликвидирован только после революции. Он выходил на современные Большой и Малый Комсомольские переулки, почему они и назывались Златоустовскими.

Монастырь основан московскими "гостями", время основания неизвестно; впервые упоминается в 1412 г., когда в нем был погребен архидиакон новгородского владыки Иоанна Иоаким. В 1479 г. вел. кн. Иоанн Васильевич заложил вместо деревянной церкви каменную Иоанна Златоустого, им же был возобновлен монастырь, приходивший в упадок, и построена церковь во имя ап. Тимофея. В 1571 г. в нашествие крымского хана Девлет-Гирея монастырь, стоявший в то время на посаде, был сожжен. В 1611 г. монастырь был разорен поляками. Возобновлен после этого разорения в 1613 г. В 1660 г. в монастыре сгорела каменная церковь, построенная дворянами Апраксиными. В это время монастырь был богат вкладами, но средств почти не имел, так что на содержание его было отпущено Петром I жалование. В 1706 г. по просьбе вкладчиков Апраксиных и других в монастыре учреждена архимандрия. В 1710 г. вотчины были отданы в ведение монастырю, но средства для содержания были скудны. В 1737 г. 29 мая во время пожара Москвы "от копеечной свечки" монастырь сгорел, но милостью императрицы Анны Иоанновны и других вкладчиков возобновлен (1738-1740 гг.). В 1742 г. императрица Елизавета Петровна, посетив монастырь, пожертвовала 2000 руб. на постройку церкви во имя св. Елизаветы; с этого времени средства монастыря значительно увеличиваются.

В 1764 г. монастырь причислен к 3-му классу, недвижимые имущества отняты, а взамен их положено денежное жалование 806 руб. 30 коп. В 1775 г. подтверждена в монастыре архимандрия. При императоре Павле I штат монастыря увеличен до 1460 руб. В 1812 г. монастырь не пострадал от пожара; ценные вещи и ризница были увезены архим. Лаврентием в Вологду. В 1812 г. архимандрит Златоустовского монастыря Лаврентий, взяв лучшую часть ризницы, выехал в Вологду. 3-го сент. братия, отслужив литургию, скрылись из монастыря и скитались по разным местам. Оставшиеся ценности неприятель разграбил. На исправление монастыря была назначена Св. Синодом большая сумма, и в 1816 г. исправление было закончено. В 1821 г. по причине сильных дождей, переполнивших подземные ключи и пруды, находящиеся вблизи монастыря, он был затоплен водой и только в 1824 г. монастырь приведен в порядок. В 1848 г. икона Знамения Божией Матери, находившаяся на паперти Троицкой церкви, явила чудотворную силу, исцелив больного холерою; с этого времени монастырь стал приходить в цветущее состояние.

В ризнице монастыря из многочисленных вкладов замечательны царские и Апраксиных; замечательны иконы, Евангелие XVII в., кресты и облачения. В монастыре погребено много лиц из рода Апраксиных; под Благовещенским храмом Матвей Вас. Апраксин, убитый калмыками и башкирцами в 1667 г.; ген.-адмирал, министр и член Верх. тайного совета Феодор Матв. гр. Апраксин (ум. в 1728 г.); ген.-аншеф Алекс. Ив. Румянцев (ум. в 1745 г.); в соборной церкви: контр-адмирал Ив. Аким. Сенявин (ум. в 1726 г.); ген.-аншеф Мих. Афан. Матюшкин (ум. в 1737 г.) и много других лиц; на монастырском упраздненном кладбище погребены Касимовские царевичи.

В 1832-1837 гг. архимандритом монастыря был Даниил Сивиллов, ординарный проф. китайского языка в Казанском университете.Монастырь получает от казны 1460 руб. и проц. с денежных вкладов; ему принадлежит 1,5 дес. огородной земли при дер. Новинках Колом. волости. В монастыре (к 1907 г. - П. П.): архимандрит, монахов 11, послушников. Ограда с башнями сооружена в 1711 г. Колокольня - в 1714 г. Здесь похоронены Апраксины, Румянцев - отец Задунайского, царевичи Касимовские, Пронские, Урусовы.

Как видно из описания монастыря и фотографий, он представлял собою редкий в Москве образец единого ансамбля в стиле барокко. При монастыре в нач. XX в. существовала церковно-приходская школа. Дома № 3 и 7 по Б. Златоустовскому пер. принадлежали также монастырю, но использовались в светских целях в нач. XX в. Ныне они сохранились, заняты под конторы и жилье."Монастырь разрушен в 1933 г.

Незадолго до Великой Отечественной войны все здания монастыря были снесены и на их месте по Б. Комсомольскому пер. построен многоэтажный дом, во втором этаже которого находится большая столовая. Дом на месте Златоустовского монастыря (№ 5) построен в 1934 г. по проекту архитекторов Л. З. Чериковера и Н. И. Арбузникова. Это здание в стиле конструктивизма под № 5 заняло место собора и двух других храмов с колокольней; в 1990 г. оно в основном жилое. Посреди бывшего монастырского двора стоит двухэтажный дом с детским садом новой постройки. На М. Комсомольский пер., 5 выходят 2-этажные корпуса бывших келий. В северо-восточном углу двора - одноэтажное здание - также бывшие келии. Севернее их - два высоких новых дома: № 3, корп. 2 (жилой) послереволюционной постройки и № 3, корп. 1 постройки нач. XX в. От владения № 1 по Б. Комсомольскому пер. их отделяет стена из кирпича, в основании которой виден белый камень. С востока от нового здания школы территорию монастыря отделяет железная решетка.

Для келий Златоустовского монастыря по М. Комсомольскому пер., 5, выстроенных в 1862 г., недавно выполнен проект реставрации с целью приспособления их под клуб Бауманского райкома ВЛКСМ. Кельи Златоустовского монастыря (Б. Комсомольский пер., 3-5, во дворе) включены в список объектов, предложенных к постановке на гос. охрану в г. Москве. Икона "Дмитрий Солунский" около 1700 г., школа Оружейной палаты, происходящая из иконостаса церкви Иоанна Златоуста Златоустовского монастыря в Москве, ныне находится в Третьяковской галерее, куда поступила в 1935 г. из Антирелигиозного музея искусств в бывш. Донском монастыре. К 1917 г. в монастыре было 4 храма с 6 престолами. Ныне все они разрушены.

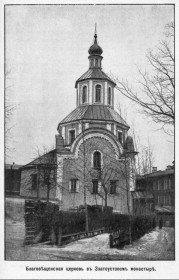

Церковь Благовещения Божией Матери. На месте Покровской церкви. Построена в 1713 г. адмиралом Ф. М. Апраксиным. Над четвериком восьмерик, а над ним уже глава на восьмигранной шее. Церковь поставлена на подклете, в котором погребены Ф. М. Апраксин и другие представители его рода. Внутри иконостас уже XIX в., старых икон почти не оставалось. Разрушена в 1933 г.

Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 1: Кремль и монастыри. - М., 1992, с. 179-182

Комментарии и обсуждение

Москва. Златоустовский мужской монастырь. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Одноглавая церковь типа восьмерик на четверике, без колокольни. Построена в 1711-12 гг. адмиралом Ф.М. Апраксиным над могилами предков, и освящённая митрополитом Стефаном (Яворским) взамен сгоревшей в 1660 г. Покровской церкви. Подклет Благовещенской церкви стал усыпальницей Апраксиных - здесь Фёдор Матвеевич похоронил своего отца, убитого в 1667 г. калмыками и башкирами, а потом и сам обрел последнее пристанище в 1728 г.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы стояла за алтарями монастырского собора. Сломана в 1933 г.