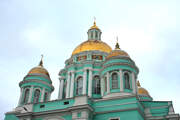

«…Неподалеку от центра Москвы, в плотной городской застройке, возвышается величественный храм. Можно смело сказать, что каждый житель столицы - независимо от возраста и положения - знает и почитает его. Достаточно произнести: Елоховский собор, как вы найдете полное понимание у своего собеседника, пишет исследователь Е. Лебедева. Действительно, Богоявленский кафедральный собор является сердцем духовной жизни православной России последних 60-ти лет. Он никогда не закрывался. Авторитет собора особенно возрос в период тяжелых атеистических советских десятилетий. Его лампады все эти годы продолжали сиять новой Вифлеемской путеводной звездой. Непосильными трудами его священно- и церковнослужителей, благочестивых прихожан храму удалось выстоять и помочь сохранить светлую веру в сердцах миллионов людей.

Особо торжественно празднование Богоявления и водоосвящение совершали в Москве в ХVІІ в., где на службе присутствовали патриарх и царь. В память о крещении Господа в Иордани - устраивали в проруби на Москве-реке близ кремлевской стены. Из Кремля к ней направлялся крестный ход, совершался молебен, и после него в проруби окунались в ледяную воду и черпали ее в ковши. Поэтому и Богоявленские храмы в древности строили поблизости рек или ручьев - Богоявленский монастырь близ Неглинной, собор в Дорогомилове - на Москве-реке или Елоховский близ Яузы.

Кафедральный собор Богоявления в Елохове находится на Елоховской площади, старой границы Басманной и Немецкой слобод. В XIV-XVII вв. здесь располагалось сельцо Елох. «Елох», «елоха», по словарю Даля, означает ольху, и, вероятно, когда-то здесь рос густой ольховый лес. А еще «ольхой» в старину называли мокрое, подтопленное место.

Во второй половине XV в. Елохово было пригородным подмосковным селением, где стояла церковь Владимирской иконы Божией Матери. В ее приходе в 1468 г. родился знаменитый московский юродивый Василий Блаженный. Эту церковь разобрали задолго до революции. Есть версия, что она стояла немного дальше современного елоховского собора - на месте соседнего храма Никиты Мученика на Старой Басманной, который изначально был освящен во имя Сретения Владимирской Богородицы. Старая Басманная, которая вела и в Елохово, и в раскинувшуюся за ним Немецкую слободу, была центральной улицей дворцовой Басманной слободы, где селились царские пекари (от татарского «басман» - дворцовый или казенный хлеб), или, по старой, менее вероятной, версии - мастера серебряных дел.

А Богоявленский собор в древности, возможно, был обыкновенной сельской церковью. Документально он известен с 1687 г., а уже в 1712-1731 гг. был перестроен в камне, на средства его прихожанина, полковника Воронецкого, и царевны Прасковьи Ивановны. Кирпич на него пожаловал лично Петр І. Строительство растянулась надолго, и собор был освящен только в 1731 г. Есть версия, согласно которой старый собор приказал обновить сам царь Петр в честь присоединения к России прикаспийских земель. И речь не случайно зашла о Петре, который в те годы активно «осваивал» близлежащую Немецкую слободу. Собор строился и для ее жителей многочисленных православных прихожан. Более того, одна из резиденций самого Петра также находилась в Немецкой слободе.

Так в Первопрестольной называлась территория между Басманной слободой и набережной Яузы, отданная для жительства иностранцам, которые работали на государевой, прежде всего военной, службе и занимались ремеслом. Селились в ней отнюдь не только немцы, но и голландцы, шведы, швейцарцы, датчане. Однако москвичи называли немцами всех иностранцев, плохо говоривших по-русски - «немые», «не могущие ответить», - точно так же, как древние греки называли варварами тех, кто не говорил по-гречески («бар-бар» - «ничего не понятно», «нечленораздельно»).

Иноземцы, выходцы главным образом из Западной Европы, стали появляться в России еще со времен Василия III и его сына Ивана Грозного, - «немецкие воинские люди», которых, по историческим свидетельствам, великий князь использовал в своей борьбе с крымским ханом. Прежде они селились на Болвановке близ Таганки. Отдельную слободу для них, между Яузой и ручьем Кокуем, устроили еще при Иване Грозном, когда приток в Россию пленных в период Ливонской войны резко увеличился.

На берегах реки они ставили мельницы и успешно вели мукомольное дело, занимались ремеслом, но промышляли главным образом продажей вина, пива и прочих горячительных напитков - тогда появились первые предшественники знаменитого Разгуляя. Иван Грозный наложил на них опалу, и слобода была разорена опричниками. Только царь Алексей Михайлович В 1652 г. приказал восстановить Немецкую слободу на прежнем ее месте «подле Яузы реки», - после того как московские священники били ему челом о полном запрещении иностранцам селиться в центре Москвы, где они ставили свои молитвенные дома. Так появилась Новонемецкая, или просто Немецкая, слобода, официально называвшаяся Новоиноземной - «Европа в миниатюре». Ее центром была Большая проезжая улица, позже названная Немецкой, а в советское время переименованная в Бауманскую (в память о том, что здесь во время демонстрации 18 октября 1905 г. погиб Н. Э. Бауман).

Четко распланированные прямые улицы и переулки, нарядные фасады домов, крытых черепицей, с палисадниками, засаженными цветами, с цветочными клумбами - «немецкий город, большой и людный», - писал один современник. Петр ездил сюда и отдыхать, и учиться у своих друзей-иностранцев - Лефорта, Гордона, Брюса. Здесь же, в Старокирочном переулке (дом № 8), названном так по поставленной здесь иностранцами кирхе, жила возлюбленная Петра - Анна Монс, дочь винодела. В Немецкой слободе скоро появилась резиденция царя. Тогдашняя жизнь Немецкой слободы, связанная с Петром, осталась в названиях улиц и многочисленных переулков - Аптекарский (по первой в Москве частной аптеке, открытой по разрешению царя в 1701 г. Яковом Грегори), Бригадирский, Старокирочный, Посланников, Лефортовский. Именно в Немецкой слободе Петр повелел построить здание для Правительствующего Сената, откуда его затем перевел в Петербург. По царскому заказу, кстати, ювелирами Немецкой слободы были изготовлены первые ордена Андрея Первозванного.

И разумеется, что, когда с петровских времен здесь стали оседать русские приближенные и приглашенные царем, ситуация изменилась до противоположности в иноземной слободе нужен был большой православный храм. Поэтому Петр благоволил построению Богоявленского собора. Тем более что, после петровских реформ, грань Немецкой слободы и остальной Москвы постепенно стиралась, и все больше и больше православных русских людей селились в том районе.

С течением времени, с постепенным исчезновением замкнутой иноземной слободы, их становилось все больше и больше, и тесная Богоявленская церковь уже не вмещала всех молящихся. В 1792-1793 гг. к ней пристроили обширную трапезную, куда перенесли и старый Благовещенский придел, а также освятили новый - во имя Св. Николая Чудотворца. Тогда же начали постройку новой колокольни. В XIX в. церковный приход продолжал увеличиваться и богатеть, и храм опять перестраивается. Причт и прихожане обращаются к одному из самых видных московских архитекторов - Евграфу Дмитриевичу Тюрину, прославившемуся строительством домовой церкви Св. Татьяны Московского университета и его Аудиторного корпуса на Моховой. Зодчий представил проект новой - огромной и величественной - церкви, которая строится, примыкая к старой трапезной, в 1835-1845 гг.

До сих пор мы можем любоваться ее прекрасными, выразительными формами в перспективе улицы, ее торжественными входами, оформленными наподобие триумфальных арок, и особенно монументальным пятиглавием, в котором особое внимание обращает на себя главный купол. В нем, по мнению В. В. Згуры, первого исследователя творчества Тюрина, неоспоримо сказывается влияние римского собора Святого Петра, с его куполами - творениями знаменитого Микеланджело Буонарроти. В истории московской архитектуры Богоявленская церковь, по наблюдению того же В. В. Згуры, - «последний памятник великой художественной эпопеи. Ею можно заканчивать историю московского Empir'a, а вместе с тем и всего русского классического строительства вообще». Любопытно отметить, что капители сдвоенных колонн центральной главы так и остались неоконченными (их доделали только во время последнего ремонта в 1990 г.).

В октябре 1846 г. прихожане обратились в Синод за разрешением «украсить внутренность новосооруженного храма священными изображениями греко-фряжского стиля». Отделка затянулась надолго, и окончательно Богоявленская церковь была освящена только 18 октября 1853 г.

Церковь памятна тем, что в ней, еще не перестроенной тогда, 8 июня 1799 г. происходил обряд крещения «младенца Александра», «любимого младенца России» - А. С. Пушкина. Младенец был наречен в честь дяди Александром, а восприемниками его при крещении были бабушка Ольга Сергеевна, урожденная Чичерина, и граф Артемий Иванович Воронцов - внук знаменитого кабинет-министра Артемия Волынского, погибшего от козней Бирона при Анне Иоанновне. Граф А. И. Воронцов, надо думать, часто приезжал в Немецкую слободу и бывал в доме своего зятя (на Малой Почтовой улице, № 2), графа Дмитрия Петровича Бутурлина.

Именно по записи в метрической книге Богоявленского собора, обнаруженной в 1927 г., было определено, в каком именно доме родился поэт. Долгое время его адресом считали дом титулярного советника Скворцова на Немецкой улице, 40, где Пушкины снимали квартиру. Он не сохранился, на его месте было построено здание школы, на которой в том же 1927 г. установили мемориальную доску. Исследователь истории Старой Москвы С. Романюк выяснил, что Пушкин родился совсем недалеко от бутурлинского дворца, напротив, через улицу, на углу Госпитального переулка и Малой Почтовой улицы (№4/1-3). Семья Пушкиных, конечно, бывала у соседей: ведь Д. П. Бутурлин был женат на дочери Воронцова Анне Артемьевне, хорошей знакомой матери маленького Пушкина, Надежды Осиповны. Тут было не только знакомство, но и родство, правда, дальнее: мать Анны Артемьевны, Прасковья Федоровна Квашнина-Самарина, приходилась двоюродной сестрой Марии Алексеевне Ганнибал.

Славился Богоявленский приход не только богатством и многолюдием (несмотря на то, что новая церковь стала одной из самых поместительных в Москве, она во время больших церковных праздников все равно бывала переполнена), но и благотворительностью: при церкви действовало Елоховское Богоявленское братство, обязанное своим возникновением прихожанам - купеческому семейству Щаповых, имевшему особняк на Немецкой улице. Как писал один из бытописателей Москвы в конце прошлого века: «Богоявленское попечительство, если не ошибаемся, занимает в ряду московских приходских попечительств едва ли не первое место, как по размерам своих средств, так и по удачной организации своих действий, а следовательно, и по сумме пользы, приносимой им своему приходу».

В наше время церковь стала кафедральным патриаршим собором. В нем происходили напрестолования (интронизации) патриархов Сергия (в 1943 г.), Алексия 1 (в 1945 г.), Пимена (в 1971 г.) и Алексия II (в 1990 г.). В Богоявленском храме хранится святыня православного христианства: мощи святого Алексия, митрополита Московского, знаменитого духовного и государственного деятеля. Ранее они покоились в Кремле, в Чудовом монастыре. После разрушения монастыря в 1928 г. мощи были помещены в Архангельском соборе, а в связи с празднованием 800-летия Москвы были перенесены сюда, в церковь Богоявления в Елохове.

В иконостасе, слева от Царских врат, - икона Казанской Божией Матери, одна из замечательных реликвий русской истории, связанная с борьбой с польско-литовскими интервентами в 1612 г., а также несколько других чтимых икон - Божией Матери «Взыскание погибших», Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Мирликийского.

В феврале 1935 г. Бауманский райсовет, ссылаясь на «наказы избирателей», постановил открыть в Богоявленском соборе один из крупнейших кинотеатров города. К счастью, этому решению не суждено было сбыться. Вскоре из разрушенной Богоявленской церкви в Дорогомилове сюда переместилась кафедра Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), который в сентябре 1943 г. стал патриархом. После кончины в 1944 г. он был погребен в северном Никольском приделе собора.

Богоявленский собор особенно подвергся оскорблениям и нападкам со стороны «воинствующих атеистов» в период хрущевских гонений на Церковь. Однажды во время Всенощного бдения под Вербное воскресенье в храм ворвался неизвестный и ударил совершавшего богослужение патриарха Алексия. В другой раз крестный ход, также возглавляемый патриархом, встретила пьяная толпа с гитарами и непристойными песнями, которыми она пыталась заглушить церковное пение. В верующих полетели камни, и одним из них была серьезно ранена в голову служащая французского посольства, присутствовавшая на крестном ходе. Когда в начале 1992 г. Успенский собор стал патриаршим, Богоявленский собор сделался кафедральным.

В настоящее время к собору приписан храм великомученика Никиты на Старой Басманной.

Престолы храма: главный - Богоявления, приделы - Благовещения Пресвятой Богородицы и Святителя Николая, приставной - святителя Алексия, митрополита Московского; крестильный храм - святого Василия Блаженного…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 539-544

4 ноября 2024

4 ноября 2024

Комментарии и обсуждение

В церкви Богоявления в Елохове был крещён 8 июня 1799 года маленький Саша - Александр Сергеевич Пушкин. Дом на Немецкой улице (ныне Бауманская, 40, недалеко от ст. метро "Бауманская"), где родился поэт, не сохранился. На его месте сейчас находится школа №353 им. Пушкина - обычная московская типовая школа с мемориальной доской с надписью: "Здесь был дом, в котором 26 мая (6 июня) 1799 года родился А. С. Пушкин".

Из журнала: Туризм и Отдых, №46 (432) ноябрь-декабрь 2006/"Не зарастёт народная тропа..."