«…Церковь села Холм стоит особняком среди известных памятников русского деревянного зодчества. Ее древность и заслуженная слава заставляли упоминать о ней почти всех, кто занимался историей русской архитектуры. Однако большинство исследователей, как правило, сомневалось в том, что сооружение возникло в ХVІ столетии. При этом указывали, что верх здания, придающий постройке ярусность и к тому же покрытый крестовой бочкой, должен относиться к ХVІII веку и не соответствует его мощной нижней части.

Церковь Богородицы в с. Холм находится в 25 км южнее г. Галича Костромской области и в 1,5 км от самого села. В XVII веке здесь находилась усадьба князя Волконского. По данным церковной летописи, церковь построена в 1552 году. В ней хранились серебряные блюдца 1659 года с надписью «Лета 7167 (1659) сии сосуды к церкви Собору Пресвятые Богородицы боярин князь Федор Федорычь Волконский в водчине своей селе Холму».

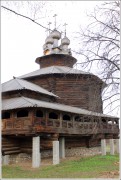

Основное помещение церкви стоит на подклете, возвышающемся над уровнем земли на 2,5 м. В нижнем помещении под алтарем находится могильный холмик, под которым, по местному преданию, похоронены легендарные братья-плотники строители церкви. В западной части церкви нами было обнаружено неглубокое захоронение колода, прикрытая тесанной топором доской. Здание церкви деревянное, предельно простой конструкции, рубленное из сосновых бревен толщиной в 31-35 см. В поперечном направлении стены восьмерика связаны тремя прогонами. Каждый из них состоит из трех свободно лежащих друг на друге 16-метровых бревен. По прогонам настлан пол церкви, а концы их поддерживают наружную галерею. Прежде здание стояло без фундамента. При ремонте, произведенном в начале XX столетия, был подведен фундамент и устроен цоколь высотой около 1 м; при этом, вероятно, сохранилась прежняя высота здания, так как цоколь сооружен на месте сгнивших нижних венцов. Тогда же под консоли галереи были подведены кирпичные столбы. Крыльцо, находившееся, по-видимому, на центральной оси, было еще в прошлом столетии заменено новым, расположенным в северо-западном углу галереи. Старая обработка галереи сохранялась до последнего времени на ее северной стороне.

Окна все новые, расширенные; двери старинного типа, с железными личинами замков. Железные и деревянные части дверей повторяют формы, обычные для хозяйственных построек и изб Галичского района. Церковь была обшита тесом; кровля, а также шеи и маковицы глав - покрыты железом.

Летом 1944 года здесь произошла катастрофа - рухнул верхний восьмерик с крестовой бочкой и главами, задержавшись на балках потолка. Весной 1945 года провалился потолок, и главы оказались стоящими на частично проломленном полу церкви. При этом был сильно поврежден тябловый иконостас и разбито старинное деревянноешестиярусное паникадило.

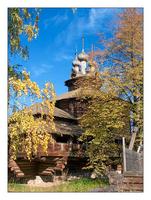

Церковь расположена на самом краю вытянутого холма-мыса, далеко вдающегося в широкую долину реки Тёбзы. Окруженный со всех сторон широкими далями открытого пространства, замыкаемого волнистой линией высоких склонов речной долины, здание церкви на холме господствует среди этого необычайно красивого по своей эпической простоте и спокойствию пейзажа. Архитектура церкви настолько соответствует ее местоположению, что это сравнительно небольшое сооружение кажется величественным и стоящим как бы в центре организуемого им огромного пространства долины и замыкающих ее холмов.

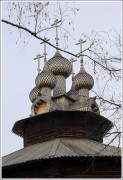

Основной массив здания представляет собой мощный, но невысокий восьмерик, покрытый довольно пологой кровлей, на которой еще недавно возвышался малый восьмерик, завершенный «крестовой бочкой на четыре лица» с четырьмя малыми главами на коньках перекрещивающихся бочек и с большой главой в центре. Основной массив с прирубами и галереей воспринимается как единый объем, вытянутый по оси холма и словно продолжающий его массы, причем группа глав, подобно купе деревьев венчает холм. Трудно подобрать композицию, так непосредственно связанную с окружающей природой, так естественно вытекающую из холмистого пейзажа Галичского района.

Внутри церковь построена по принципу посте пенного нарастания площади и высоты помещений: из низкой и узкой галереи, связанной в то же время открытыми проемами с окружающим пространством, посетитель входит в прируб трапезной, непосредственно переходящий в основное, наиболее высокое из всех помещений, замкнутое плоскостной иконостасной композицией и невидимым пространством алтаря. В этом кратком описании исчерпывается также и все содержание плана, по своей схеме почти целиком повторяющего планы наиболее старых из сохранившихся шатровых храмов Севера типа церквей в Лавле (1589), Панилове (1600), Выйском погосте (1600), Белой Слуде (1642), Вершине на Тойме (1672). План Холмской церкви отличается от перечисленных сооружений иным расположением галереи, рубкой в лапу внутренних углов восьмерика и пятистенной формой алтаря.

Большинство памятников древнерусской архитектуры не противопоставляется природе, не отделено от ее пространства резкими линиями, отграничивающими отдельные объемы и плоскости, но органически вырастает из окружающего, как бы сливаясь с природой и в то же время не теряя четкости и самостоятельности форм. Выражается это слияние во всем: в восьмигранной конфигурации основного объема; в переходе от тяжелого низкого восьмерика к малому восьмерику и от него к бочкам и главам, завершенным крестами; в выступах бревен, срубленных с остатком, продолжающих плоскость стен дальше их фактического окончания; в вырезных концах досок кровли, как бы растворяющихся в воздухе и образующих узорные тени на волнистой поверхности стен; в галерее, охватывающей с трех сторон храм, создающей постепенный переход от замкнутого внутреннего помещения к окружающей природе. При этом постепенное проникновение безграничного пространства в ограниченное внутреннее направлено по оси основного движения и замыкается в объеме апсиды.

Если сравнить план церкви в Холме с существующими обмерами планов сооружений древнерусской деревянной архитектуры, то можно заметить, что мастера, создавшие Холмский храм, разрешили свою задачу, наиболее последовательно придерживаясь принципа взаимного проникновения смежных форм и пространств. Лучше всего это сказалось в наличии так называемых оптических поправок, содержание которых отнюдь не исчерпывается чисто зрительным эффектом (нечто вроде зрительного строительного прогиба), а заключается, главным образом, в последовательности, с которой мастер пластически создает архитектурную форму. В древнерусском зодчестве оптические, точнее - пластические поправки служат для смягчения контрастов. Этот принцип выражен, например, в кривых линиях окна Малой Немнюги (1643) или конфигурации ниши в стене колокольни Донского монастыря (1750-е гг.) и составляет одну из особенностей старинных русских построек.

Следуя этому принципу, строители Холмской церкви превратили прямые углы передней стены галереи в тупые, а острые окончания восточных ее стен в прямые. Прируб трапезной сделан не квадратным, а в форме трапеции, большое основание которой служит западной стороной восьмерика. Диагональные стены восьмерика имеют меньшую длину, чем стены, расположенные по странам света. Боковые стороны восьмерика сходятся по направлению к иконостасу основному направлению зрительного движения. Пятистенный алтарь, в настоящее время значительно деформированный, был преж де, судя по направлению его южной стены, построен по тому же принципу движения к основному объему. При всех этих поправках был прекрасно выбран придел, при котором измененные геометрические формы зрительно продолжают восприниматься как правильные. Тупые углы галереи кажутся прямыми, стороны восьмерика - параллельными.

Все эти изменения, мастерски внесенные в геометрическую схему плана, значительно усложняют систему пропорционального построения здания. И хотя можно установить, что как в плане, так и на фасаде за основу разбивки взято отношение квадрата и его диагонали (в сочетании с равносторонними треугольниками, построенными на сторонах этих квадратов), но это отнюдь не связывало мастера, который на основе данной системы возводил стены подобно скульптору, легкими отклонениями придавая им положение, наиболее соответствующее тому идейно-художественному образу, который замыслил зодчий. Применение пропорциональной системы, усложненной пластическими отклонениями, свидетельствует о том, что строителями церкви были опытные мастера, свободно обращавшиеся с материалом и придерживавшиеся системы пропорциональных отношений, обычной для древнерусской архитектуры.

От шатровых церквей, близких ей по плану, Холмская церковь отличается неоднократно отмеченной приземистостью пропорций, вызываемой небольшой высотой восьмерика (30 венцов против, например, 40 венцов Паниловской церкви, при большей, чем в Панилове, ширине здания). Приземистые пропорции присущи не только ярусным церквам, завершенным крестовой бочкой. Подобное построение имеют памятники самого разнообразного типа: чисто ярусные, как, например, Ильинская церковь в Белозерске, и многоглавые, и даже шатровые церкви в Малой Немнюге (Архангельская обл.) или Варнавине (Горьковская обл.).

Переходя к описанию внутреннего устройства Холмской церкви, можно отметить, что оно построено с тем же мастерством, как и наружные объемы. Сверху внутреннее пространство ограничено гладким потолком, настланным по открытым снизу балкам. Потолок имеет по середине подъем по поперечной оси в отличие от потолка, поднятого по продольной оси, как, например, в церкви в Белой Слуде (1642). Косые плоскости гладко обтесанных бревенчатых стен хорошо выделяют центр помещения алтарь и находящийся перед ним иконостас. Плоскость последнего разделена на четыре яруса горизонтальными тяблами. В настоящее время от нижнего яруса икон почти ничего не осталось, и осуществить достоверную реконструкцию иконостаса чрезвычайно трудно. Верхние же пояса, несмотря на то, что иконы их, повидимому, переписывались не один раз, сохранили и свою композицию, и, главное, мощный ритм, связывающий все отдельные изображения в единое за конченное целое. Эти особенности проявляются в ритме линейного построения и в гармонии цвета, заставляя забывать об отдельных неудачных деталях и сухости, внесенной иконописцами позднейших эпох.

В подцерковье, перед неизвестной могилой, был устроен небольшой иконостас из отслуживших свой срок икон верхнего помещения. Среди них оказались царские врата, исполненные, по-видимому, в XVI веке. По красоте контуров и богатству цвета, угадываемого под потемневшей поверхностью, эти врата принадлежат прекраснейшим образцам древнерусского искусства Чрезвычайный интерес представляет орнаментальный узор, нанесенный синим и красным цветом на белом поле тябловых досок. Выяснение происхождения мотивов этого узора заслуживает специального исследования. Рисунок его рваных завитков напоминает орнамент на столбе церкви в Пучуге (1698).

Схема плана и соотношение между нижним и верхним объемами давали повод исследователям высказывать предположения, что первоначально Холмская церковь была шатровая, причем на более высоком, чем теперь, восьмерике и что современное покрытие и крестовая бочка с малым восьмериком остались от перестройки ХVІІІ века. Нужно заметить, что никаких документов, указывающих на подобную перестройку, в литературе не отмечалось. <…>

Из всего сказанного могут быть сделаны следующие основные выводы: план церкви в селе Холм принадлежит к одному из наиболее простых и старых типов; он построен с внесением в его конфигурацию ряда пластически-оптических поправок, находящихся в глубокой связи с построением формы в древнерусском искусстве. Эти изменения геометрической формы по своему пластическому принципу подобны курватурам в архитектуре античной Греции и свидетельствуют об основанном на многовековом опыте художественного творчества высоком мастерстве и культуре русских народных мастеров. Наличие подобных изменений в Холмской церкви свидетельствует о явно ошибочной тенденции некоторых искусствоведов рассматривать произведения народного творчества как явления примитивного искусства. Подтверждением того, что мы имеем здесь не случайный факт, служит повторение особенностей начертания плана восьмерика Холмской церкви в плане церкви в Костылихе Горьковской области и, возможно, в Преображенской церкви в Кижах. Несмотря на отсутствие достаточного количества точных обмеров эти примеры позволяют в то же время догадываться о большом значении и распространенности курватур в русском народном зодчестве.

Конструкция перекрытия церкви в Холме аналогична так называемому «ступенчатому своду», известному с глубокой древности; возможно, она является пережитком древних форм, которые могут быть обнаружены новыми археологически ми исследованиями. Крестовая бочка «на четыре лица», являясь древнейшей архитектурной формой древнерусских построек, завершает церковные сооружения почти всех известных в древней Руси типов. Имеются все основания предполагать, что B древности она была широко распространена.

Одной из особенностей русских деревянных церквей является большое разнообразие в композиции верха в сооружениях с одинаковыми планами; поэтому для данного конкретного памятника можно допустить и другие варианты завершения, придающие иной облик всей постройке. Например, основной восьмерик церкви в Холме мог быть перекрыт шатром обычной конструкции, но в иных пропорциях, чем у известных нам шатровых храмов. Однако подобная реконструкция представляется значительно менее вероятной.

На основе сопоставления остатков Холмской церкви с рисунками Мейерберга можно реконструировать и другой, ныне полностью исчезнувший тип древнерусского храма, имевшего вид небольшого шатра на широком восьмерике.

Древнерусская архитектура далеко не исчерпывается известными нам типами построек, но включает и многие другие, зачастую исчезнувшие задолго до нашего времени, но распространенные в прошлом типы зданий. Восстановить их композицию и конструкцию можно путем тщательного изучения всех особенностей сохранившихся построек. В этой связи Холмская церковь и ей подобные памятники приобретают огромное значение как возможные недостающие звенья в развитии древнерусского зодчества…»

По материалам статьи С. Агафонова «Некоторые исчезнувшие типы древнерусских деревянных построек» в сборнике Архитектурное наследство: сборник / Центральный науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры. [Вып.] 2 / под ред. Н. Брунова [и др.]. — Москва: Стройиздат, 1951-1952. Стр. 171-185

Архитектурное наследство Текст : сборник / Центральный науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры Вып. 2 - под ред. Н. Брунова [и др.] - Cистема онлайн-просмотра

29 марта 2010

29 марта 2010

18 июля 2024

18 июля 2024

12 октября 2024

12 октября 2024

27 мая 2025

27 мая 2025

30 мая 2025

30 мая 2025

Комментарии и обсуждение