Одним из любимейших мест для любителей старины, безусловно, является Покровский мужской монастырь. В монастырском храме служили святители Мелентий и Амвросий Ключарев, здесь писал свои исторические труды архиепископ Филарет (Д.Г. Гумилевский). Здесь располагается самое древнее каменное здание города – Покровская церковь. Она прекрасна! Находиться подле неё истинное удовольствие для каждого православного. В ней воплотился весь опыт наших славных предков, основателей города, в сооружении истинных духовных центров.

Всё в ней замечательно – и гордый взлёт изящных верхов, смотря на которые забываешь о массивности древних стен и изящный декор из лекального кирпича, и внутренняя динамичность архитектурных объёмов. Здесь присутствует и волнообразность форм, и живописная причудливость своеобразно решенного ордерного декора, и изначальная контрастность цветов белых легких стен и вознесенных над ними тяжелых, более тёмных гонтовых крыш бань, нарастание пластических эффектов у верхних границ ярусов и сужение, перетекание многозаломных верхов ввысь к стройным, с перехватом главам. К архаичным чертам храма относится деревянная галерея-опасанния, готические ступенчатые фронтоны ризалитов, первоначальные оборонные приспособления.

Покровский собор заметно отличается от барочных памятников Западной Европы, которым присущи драматизм, напряженность, перегруженность формальными элементами. Гармоничность, симметрия, кажущаяся простота архитектурных объёмов и композиции плана, двухъярусность, унаследованные от украинских деревянных храмов Северщины и, с другой стороны, неудержимость вертикального взлёта масс, доступные лишь взгляду мягкость плоскостей и изменчивость очертаний собора вызывают подчас различные впечатления, позволяют ощутить всю тревожность, смутность времени, когда памятник был сооружен.

Архивы не сохранили имён строителей и заказчиков Покровского храма. Известно только, что он освящён митрополитом Аврамием в 1689 г., через год после новопостроенного, стоящего рядом, но за крепостными стенами, Успенского собора. Именно этот исторический факт не даёт покоя многим исследователям. Один из самых известных украинских искусствоведов XX ст. Стефан Таранушенко в своей монографии посвященной храму сделал предположение, что Успенский собор финансировала казацкая старшина Харьковского полка, а Покровскую церковь простолюдины. Возможно, в советские времена эта гипотеза была, как никогда кстати, особенно для поклонников марксистской историографии региона. И большинство краеведов до сих пор повторяют в разных интерпретациях этот сюжет. Однако вряд ли такое могло быть на самом деле, достаточно вспомнить то факт, что Харьковский полковник того времени Григорий Ерофеевич Донец-Захаржевский сам начинал свою карьеру казаком, да и большая часть старшины также. Можно было бы говорить о том, что церковь строили на взносы прихожан, церковного прихода, однако её дальнейшее использование, органичное сочетание с системой укреплений Харьковской крепости дают основание сделать несколько отличные предположение о заказчиках и целях постройки храма.

Реставрационные работы на территории Покровского монастыря свидетельствуют, что рядом с Покровской церковью располагался двор харьковского полковника Г.Е. Донца – первый каменный дом в Харькове, позже перестроенный другим харьковским полковником Фёдором Григорьевичем Шидловским. В начале XVIII ст. церковь становится усыпальницей высшего руководства Харьковского полка. За похороны в храме полковника Фёдора Донца-Захаржевского в 1706 г. притчу было передано сельцо Основа. Когда же Основа перешла в собственность другого полковника, Григория Семёновича Квитки, его семья также была погребена в Покровской церкви. Узлы и детали Покровского храма повторяют применённые несколько ранее в первых каменных храмах Слободской Украины, что неоднократно отмечалось многими исследователями. В строительстве двух из них принимала непосредственное участие семья Донцов-Захаржевских. Именно они, очевидно, были основными заказчиками – Покровский или нижний Трехсвятительский храм был их домовой церковью. Как и прежде, Покровский храм гордо поднимает на 44 метровую высоту свои башни на монастырском подворье.

Ещё совсем недавно, до ремонта, произведенного Харьковской епархией в 2000 г., можно было подолгу рассматривать изящный кирпичный декор стен, покрытый тонкой известковой затиркой, любуясь работой древних мастеров. До этого реставраторы бережно расчищали и восстанавливали его несколько десятилетий. Теперь тонкие кирпичные профили, кронштейны, перехваты и капители колонн скрыты толстым цементным намётом – местами полностью исчезая под ними, отбрасывая на древние стены глубокие тени. Особенно пострадал декор первого яруса поэтому приведём его в отдельной таблице, а уничтоженные порталы в реконструкции.

Особым изяществом отличалось обрамление восточного алтарного окна – в упрощенной форме оно воспроизводило белокаменные наличники Преображенской надвратной церкви Новодевичьего монастыря. Близок к нему был и декор завершений несохранившихся порталов. Зодчий планировал пышно оформить их, в том числе и белокаменными деталями (ширина портальных ниш внутри помещения 2,5 м), но, видимо, по требованию заказчика, учитывавшего оборонные функции постройки, порталы были сделаны узкими, шириной 1,1 м, без белокаменного декора. Только на главном, северном входе, выходившем к полковничьему дому были редкие вставки из белого камня – тесаные раковины, обелиски-пинаклии и крестообразная вставка в тимпане. Возможно, были и резные приставные колонки на пьедесталах, но их фрагментов пока не найдено.

Понимая, что здание лишается архитектурных акцентов, подчеркивающих основную ось, зодчий возвел во втором ярусе галереи над ризалитами входов высокие ступенчатые фронтоны, первоначально украшенные крупными иконами. Позднее, видимо в XVIII ст. появились иконы и в других нишах фасада – остатки живописи обнаружили при реставрационных работах в нишах западного фасада в XIX ст. закрытых поздними прикладками.

Первый ярус храма окружает глухая аркада, напоминающая аркады крепостных стен. Во втором ярусе на неё опирается деревянная галерея – опасание с каменными парапетами. Функции её типично оборонные – ширина прохода в 90 см мала для крестного хода, а первоначальная высота парапета была 160 см – он закрывал стрелка по грудь, давая возможность простреливать из стрелкового оружия обширную территорию. Декор устоев галереи и фронтоны ризалитов близки Северским памятникам XV-XVI ст. Высота аркады 4 «торговых» сажени по 176,4 см, а галереи опасанния 2,5 м (4 м вместе с кровлей) – такая же высота галереи была в Николаевском храме Святогорского монастыря. Помещение нижнего, Трехсвятительского, теперь Крестовоздвиженского храма, напоминает жилые палаты.

Центральная часть перекрыта восьми лотковым, восточная и западная шести лотковыми сводами. Их высота 6 и 5 м. Сейчас только одно окно в северо-западной грани центрального объёма сохранило свой древний приземистый откос. Ранее у северной стены бабинца в нише стояла невысокая, похожая на деревянный шкаф – поставец печь красных неполивных изразцов. Она состояла, как мы видим по материалам последних археологических исследований поселений Слобожанщины, из трёх частей – основания (ножек-балясин накрытых изразцами с рельефными двойными арками), собственно тела печи, выложенного крупными 20×20 см рельефными изразцами, и короны завершения (валик, поясок, карниз и зубцы-корона).

А. Парийский видел поясок этой печи с крупными криновидными пальметками. Где-то рядом находился вход на внутристенную лестницу, выводившую в подпол верхнего храма. Западная часть собора меняла свой вид множество раз и сейчас существует в виде, приобретенном ею в XVIII – середине XIX ст. В своё время реставраторы и архитекторы В.В. Петичинский, В.И. Корнеева разобрали поздние пристройки и попытались восстановить вход в верхний храм таким, каким он был в XVII – первой половине XVIII ст., однако, вовремя разобраться в следах многочисленных переделок, открывшихся в руинах до конца не смогли. Теперь, когда исследования храма практически закончены, по мере нашего рассказа мы будем говорить о том, как выглядела западная часть храма в разные исторические периоды.

Первоначально, как и другие храмы этого времени, собор не имел колокольни. С запада в него вела широкая открытая лестница на три всхода (наружная ширина маршей 5,3 м). Её ступени опирались на четвертные каменные арки. Средний рундук высотой около 3 м имел шестигранную форму и располагался на склоне холма примерно в шести метрах от западного фасада храма. Ниже по склону в его основании была часовня для заупокойной службы а под еёполом подземный склеп. Возможно, что на каменном парапете рундука стояла двухпролётная звонница Псковского типа как в московских храмах первой половины XVII ст. Впоследствии при постройке каменной башни-колокольни в начале XVIII ст. части рундука и крыльца были встроены в её основание и в каменный переход соединивший колокольню с верхним храмом. Западное крыльцо храма было возведено по образцу крылец московского храма Воскресения в Кадашах, но раскинуто более широко. Впоследствии оно будет повторено практически в тех же габаритах, но с более богатым декором в церкви Покрова в Филях выстроенной артелью Осипа Старцева.

В галерею верхнего храма выводят три крупных портала, обрамлённые двойной профильной рамкой и полуколонками с перехватами и верхним карнизом. Дверь из алтаря шириной всего 65 см имеет такое же обрамление – по её образцу реставраторы восстановили обрамления других входов. Именно такой тип порталов станет самым характерным на Слобожанщине. Алтарь освещает крупное крестообразное окно – характерная деталь деревянных черниговских храмов, перешедшая в каменную архитектуру. Такое же окно, видимо, было до переделок в алтаре Изюмского собора.

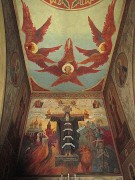

Войдем под своды верхнего Покровского храма. Сейчас они сплошь покрыты росписью достаточно высокого уровня, почти не портящей прекрасного интерьера. Но раньше, когда центральный верх высотой более 24 м и восемнадцатиметровые боковые верха были просто побелены, впечатление было ещё более ошеломляющим. Лишь где-то в высоте парили отдельные фигуры Архангелов, Троицы да над алтарной аркой широко разворачивалась Покрова, где в толпе молящихся были чубатые казаки, бурсаки в свитках, написанные клеевыми красками. Иконы были, как и сейчас и в небольших нишах стен – своеобразных киотах.

Вот что писал об интерьере Покровского храма С. Таранушенко: «Интерьер поражает красотой, стройностью и высотой. Стены имеют легкий наклон в середину (10-15 см), как в деревянных храмах. Они обступают со всех сторон, захватывают ритмикой переходов от грани к грани, от стены к залому, от залома к восьмерику, уводя взгляд все выше и выше. Многочисленные линии среднего верха стремительно взлетают ввысь и на высоте первого залома начинают сближаться, но в гранях первого восьмерика они выпрямляются и устремляются вверх; в следующий момент они ещё раз ломаются и сближаются, чтобы третий раз стремительно взлететь ввысь и напряженной кривой сойтись в зените верха. Тут не найти тёмного уголка; церковь залита светом, в одной только центральной башне 22 окна, которые прорезают её стены в 3-х уровнях, отбрасывая глубокие ореолы».

В течении трёх столетий оформление интерьера Покровского храма неоднократно менялось. Около 1775 г. он был отштукатурен, первоначальные хоры над бабинцем, выступавшие балконом – эмпорой в центральный объём и поддерживавшая их арка были разобраны и заменены узкими балконами вдоль стен западной части – во всю высоту открылся верх западного объёма. Тогда же были выполнены лепные обрамления 14 окон центрального объёма, архивольтов арок, вытянуты карнизы в главах. В начале 30-х годов XVIII ст. на деньги ректора Коллегиума Досифея Любимского, был изготовлен новый резной золоченый иконостас. Лепные обрамления верхнего храма в поврежденном виде ещё существовали в 40-х годах XX ст. и окончательно были уничтожены во время ремонта 1993 г.

Начиная с 1799 г., когда Покровский храм временно становится кафедральным, его интерьер переделывается в духе позднего классицизма. Сначала стены интерьера выкрасили светлой охрой, в карнизах и арках нарисовали лепной декор на красном и розовато-коричневом фоне. Позднее хоры перенесли в притвор, лепку и карнизы покрыли позолотой, а стены храма на высоту 8 м белым искусственным мрамором. Представление о подобном интерьере можно получить глядя на восстановленное внутреннее убранство собора Данилова монастыря в Москве. Дальнейшие ремонты уничтожили и эту отделку. Существующая, вместе с новым иконостасом, выполнена в 2002 г.

Нельзя не коснуться вопросов пропорционирования Покровского храма. До сего времени никто этим углубленно не занимался, не смотря на то, что по памятнику существует наиболее полный комплект чертежей с обмерами, хотя и зафиксировавшими переделками XIX ст. Сейчас, когда эти обмеры уточнены студентами ХГУСА под руководством В.М. Лопатько и даже выполнен проект графической реконструкции храма на середину XVIII ст. это особенно актуально.

Покровский собор стал образцом для целой группы храмов ныне не существующих и полученные данные послужили подспорьем в их графической реконструкции. Внутренняя длина верхнего храма, как и в Изюмском соборе равна 18 м, общая наружная длина несколько больше примерно 21,8 м. Размер центрального восьмерика 10×8,5 м. (4 великих косых сажени и диагональ подкупольного квадрата Изюмского собора). Ширина лтаря и бабинца такие же, как в Изюме, а длина их соответственно уменьшилась до 4,5 и 5 м. Центральной восьмерик не совсем симметричен относительно поперечной оси – часть обращенная к алтарю шире на локоть, здесь была низкая солея в одну ступень и две крупные ниши для напольных киотов.

Высота стен до начала заломов в восточном и западном отсеках 7,7 м – 3,5 нижегородских сажени, в центральной башне 8 м – нюанс, характерный для деревянный храмов. Далее, в центральном верхе высота первого залома 1,5 нижегородских сажени. Высота стен первого восьмерика вместе со следующим заломом 7,7 м, из них высота залома составляет 4 м (1/2 высоты стен первого яруса). Высота второго восьмерика вместе с куполом примерно 5,3 м – три сажени торговых, из них высота купола 1,5 м, – сажень простая. Таким образом, высота центрального верха в интерьере 24,3 м. В боковых верхах высота первого залома также 1,5 нижегородских сажени. Далее высота первого восьмерика вместе со вторым заломом 4,5 м – три простых сажени. Высота второго восьмерика вместе с куполом 3 м – две простых сажени, такая же, как и высота фонарей в завершении Изюмского собора. Общая высота боковых верхов 18,5 м. Любопытно, что если на разрезе продолжить линию первого залома центральной башни она попадет в центр купола; наклон граней второго залома параллелен первому, т.е. составляя разрез храма, зодчий применял чертежные инструменты. Видимо, изначально была задана и общая высота башен «от подошвы» - 44 м для центральной и 33 м - для боковых – соответственно 20 и 15 нижегородских саженей. Подоконники окон первого яруса заложены на высоте 4 м – половина высоты стен с некоторой коррекцией по отношению к более высокому полу алтаря и первоначальным хорам над бабинцем. Высота восточной арки 6,6 м от солеи.

Если мы возьмем чертеж бокового фасада храма, то увидим, что он не совсем совпадает с разрезом. Отметим такие общие для Покровского храма и Изюмского собора моменты, как уровень постановки завершающей главы по отношению к боковым. Разница в отметке карнизов первых восьмериков уже не 1,1 м, а 1,76 м – торговая сажень. Как установил В.М. Лопатько, чертеж бокового фасада построен на крупной диагональной сетке, где диагональ квадрата составляет 2,81 м – великую государеву городовую сажень. Любопытно, что мастера, достраивавшие западную часть храма в XVIII ст., полностью вписались в неё – они работали в одном ключе, продолжая местные традиции.

Расскажем теперь о западной части храма. Древняя шатровая колокольня архаичного вида, хотя и встроена до половины в трапезную середины XIX ст. все же сохранила свою стать. Её завершение возведено около 1740 г. по образцу оборонной колокольни Ахтырского Троицкого монастыря, 30-е годы XVIII ст. Только они две и сохранились из всех, возведённых на Слобожанщине до 1770 годов. Колокольня Покровского храма также входила в оборонный комплекс. Только по ней мы сейчас можем судить о древних каменных оборонительных сооружениях Слобожанщины.

Колокольню строили не одновременно. Её первые два этажа возвели как оборонную башню на рубеже XVII и XVIII ст. Согласно описи монастыря 1739 г., верх колокольни был деревянным. В каменном основании около 8 м высотой (не считая подклета) было 10 бойниц, в семи из них можно было установить легкие орудия, а три западные имели варовые окна – машикули. Второй этаж башни был перекрыт полуциркульным сводом, на котором и стояла деревянная каркасная колокольня. Общий вид постройки напоминал деревянные башни – колокольни киевских монастырей – Софийского, Михайловского, Печерского и был не совсем характерным для Слободской Украины. Вход в верхний храм был сделан через башню внутри зарытого каменного перехода. По его верху галерея-опасанния храма соединялась с галереей колокольни, значительно увеличивая сектор обстрела. Тогда же под бабинцем храма был выкопан подвал с тайником, из которого расходились подземные хода. Из алтаря нижнего храма тайный спуск вел в другую систему подземелий четырёх направлениях в форме Андреевского креста.

В начале 40-х годов XVIII ст. была предпринята попытка строительства каменной ограды, приспособленной к обороне вокруг верхней территории Покровского монастыря. В этот период и надстроили в камне колокольню собора. В её третьем ярусе появилась келья с пятью маленькими окошками-бойницами и печью зеленых изразцов, а в основании башни был насыпан кольцевой бастион. Тогда же возвели каменную надвратную башню овальной формы с двумя пушечными полубастиями по сторонам. Высота стен монастыря составляла около 6 м, а толщина – 1 м. Боевая галерея стен опиралась на консольные балки и выносные кирпичные столбы опоры.

В середине 1740-х годов с севера к колокольне Покровского собора пристроили каменное крыльцо с тремя рундуками, в состав которого входила привратная башня с проходом на западный склон монастырской горы. Из основания башни шёл ход на север и юг вдаль склона холма, представлявший собой тип противоминной галереи. Позже, в 1750-е годы, вместо древнего перехода между колокольней и собором встраивают восьмигранный притвор с усыпальницей в подвале. Верхний этаж притвора первоначально был открытым, галерейного типа.

Восьмигранные притворы характерны для архитектуры Левобережья, особенно для Черниговщины. Такой притвор украинские мастера возвели даже в далекой Тюмени в Покровской надвратной церкви Троицкого монастыря. Её колокольня архаичностью форм, простым декором и нерегулярностью восьмигранного плана, также очень напоминает храмы Слобожанщины. К сороковым годам XIX ст. притвор неоднократно перестраивался, пока в 1843 г. полностью не утратил свой древний облик. В 1825 г. к нему с севера примкнул закрытый переход из нового Архиерейского дома на трёх сквозных арках, возведённый взамен разобранного крыльца XVIII ст.

В 1850 г. взамен существующей по проекту епархиального архитектора Ф.И. Данилова была выстроена новая трапезная, превосходящая старую по площади в четыре раза, большая предыдущей. Разрушенная в конце 50-х годов XX ст., она отстроена в середине 1990-х годов в виде близком к первоначальному. К чести архитектора Ф.И. Данилова следует сказать, что, возводя её, он повторил мотивы декора древнего храма – наличники, арки, первого яруса, зубчатые карнизы – в это время передовые люди уже начинали интересоваться родной стариной, начался выпуск изданий с описанием архитектуры и обмерами древних храмов, первые археологические исследования домонгольских памятников. В конце XIX-XX ст. древний храм пережил множество перестроек и разрушений. Особенно он пострадал в 1930-е и в годы Великой Отечественной войны, после чего стоял без кровель около двух десятилетий.

Из многочисленных реликвий, хранившихся в нём, сохранились: 1) Большой запрестольный серебряный с позолотой и финифтяными медальонами крест (85×43 см) – выдаюшийся памятник ювелирного искусства XVIII ст. Из надписи на нем узнаем что он «сооружен в 1724 г. коштом Митрофана Епископа Тверского»; 2) Большие иконы – список чудотворного образа Озерянской Божией Матери, 40-х годов XVIII ст. и Покрова рубежа XVIII и XIX ст. в массивных чеканных с гравировкой окладах – сейчас стоят в соседнем Озерянском храме монастыря в больших напольных киотах; 3) На колокольне Покровского храма в настоящее время висит большой колокол, отлитый в марте 1776 г. для несохранившейся Николаевской церкви. Редкое произведение слобожанских мастеров украшено по кайме тонким орнаментом и пространной надписью, в которой указано, что «соорудися сей звон стараниями отца Михаила и многих вкладчиков». В настоящее время это самый старый сохранившийся крупный колокол в Харьковской области.

Имевшиеся в храме захоронения – архиерейские в усыпальнице под трапезной и основателей города под полом нижнего храма разрушены в разное время. В 1911 г. перенесен в Новочеркасск прах героя Отечественной войны 1812 г. генерала Орлова-Денисова, погребенного в 1843 г. в аркасолии Крестовоздвиженской церкви. Лишь подземный склеп в склоне горы до сих пор не исследован – не в нем ли покоится ктитор храма полковник Харьковского слободского казачьего полка Григорий Ерофеевич Донец-Захаржевский, предположительно умерший в 1691г. (можно также предположить, что Г.Е. Донец-Захаржевский не умер, а перешёл монашествовать в Куряжский Преображенский монастырь, основателем которого он также является).

В 1989 г. Покровский храм после долгих лет запустения, вновь передан Православной Церкви. Тогда же возобновилась служба в стенах Покровского монастыря.

А. Парамонов, А. Парийский «Истоки каменной храмовой архитектуры Слободской Украины».

Комментарии и обсуждение