На протяжении XV-XVII вв. в Соловецком монастыре возникло тринадцать храмов — как самостоятельных, так и придельных. Отдельные соображения, касающиеся истории посвящений некоторых из них, в краткой форме в литературе ранее высказывались. Однако попытки рассмотреть историю посвящений всех указанных храмов пока еще не были предприняты.

Судя по Житию преподобных Зосимы и Савватия, первоначально в Соловецком монастыре была возведена лишь одна церковь — Преображенская. Однако вскоре, видимо, к ней добавилась церковь Николы Чудотворца. Тогда, в первое время существования монастыря, он назывался «обитель святаго Спаса и святаго Николы».

Трудно наверняка установить, чем руководствовались основатели Соловецкой обители, выбирая для этих храмов указанные посвящения. Еще А.А. Савич упомянул, что посвящение храмов Преображению Спаса и Николе было обычным на Русском Севере. Возможно, на Соловках просто следовали данной традиции, если только она существовала в XV в.

Успенская церковь появилась в Соловецком монастыре несколько позже первых двух храмов. Она впервые упомянута в грамоте 1465/66 г., согласно которой определенные участки земли были даны «в дом святому Спасу и Пречистеи Его Матере Успения святеи Богородицы и Христову чюдотворцу Николы». Примерно под таким названием монастырь фигурирует в некоторых более поздних документах.

Успенская церковь была не обычным храмом, а церковью с трапезной. Значит, в Соловецком монастыре к середине 60-х гг. XV в. существовал общежительный устав. Однако нет полной уверенности в том, что монастырь был общежительным изначально. Архимандрит Досифей приурочивал создание Успенской церкви ко времени введения в монастыре общежительного устава. Она как бы символизирует этот важнейший момент начальной истории обители. Видимо, тогда какой-то смысл вкладывался и в то, что трапезным стал не храм со старым посвящением, а совершенно новый храм.

Так или иначе, но Успенская церковь с трапезной обрела статус второго по значению храма монастыря. Создается впечатление, что монастырское руководство этой эпохи сознательно стремилось привести в соответствие посвящение каждого храма с его статусом. Действительно, главный храм обители, Преображенский собор, имел посвящение самому Богу — Спасу. Второй по значению храм был посвящен Богоматери. И наконец третий храм — наиболее почитаемому на Руси святому, Николе Чудотворцу. Таким образом, посвящения первых трех храмов Соловецкого монастыря образовали своеобразную иерархическую систему, имевшую программный характер. Может быть, именно поэтому в последующие годы, вплоть до середины XVI в., в монастыре не возникло ни одного нового престола.

Как известно, в 1550-е гг. по инициативе игумена Филиппа Колычева начиналась грандиозная перестройка монастырского ансамбля. На первом этапе данного строительства были возведены Успенская трапезная церковь (1552-1557 гг.) и Преображенский собор (1558-1566 гг.). Тогда же при них возникло целых семь новых придельных церквей. В целом же во второй половине 1560-х гг. в монастыре существовало, включая более ранние, десять престолов. Следовательно, в 50-60-е гг. XVI в. количество престолов в обители возросло более чем в три раза. За таким резким увеличением числа храмов нельзя не видеть определенной и весьма последовательно осуществлявшейся программы.

Первым новым приделом (из вышеуказанных) стал храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, устроенный в третьем ярусе Успенской трапезной церкви. Не раз уже отмечалось, что этот придел был посвящен небесному патрону царя Ивана IV. Что же побудило игумена Филиппа и монастырские власти выбрать такое посвящение? Оказывается, ко времени строительства указанной церкви в России уже существовала традиция именно таких посвящений. Истоки ее восходят еще к эпохе отца царя Ивана — великого князя Василия III, который вскоре после рождения наследника престола велел построить четыре храма в честь его небесного покровителя Иоанна Предтечи. Речь идет об «обетной» церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи с приделами апостола Фомы и Петра Чудотворца (1531 г.) в Москве, церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи (1531-1534 гг.) в Ивановском монастыре при Кирилло-Белозерском монастыре, церкви Успения Богородицы с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи (1531 г.) в Новгородском детинце и Троицком соборе с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи (1530-1532 гг.) Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

После смерти Василия III, пока у власти оставалась великая княгиня Елена Глинская, строительство храмов в честь небесного покровителя ее старшего сына продолжалось. В 1535 г., в ходе войны с Литвой, на озере Себеж по повелению московских властей, действовавших от имени великого князя Ивана IV, строится новый город с деревянной церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи и приделами Николы и Константина и Елены. В следующем 1536 г. на литовской границе построили город Заволочье, в котором возвели Покровскую церковь опять-таки с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также с приделом св. Георгия.

Последовавшая вскоре смерть Елены Глинской, прервала традицию строительства новых храмов в честь небесного патрона Ивана IV. Возобновление ее пришлось, видимо, на период первых политических успехов молодого царя, т.е. на время после венчания его на царство в 1547 г., и особенно — после покорения Казани в 1552 г.

Так, в 1554/55 г. на средства, пожертвованные Иваном IV, был построен многопридельный Богоявленский собор Ростовского Авраамиева монастыря, один из приделов которого получил посвящение Усекновению главы Иоанна Предтечи. Следом за данным памятником в той же Ростовской епархии строится «по царскому государеву великого князя слову» Успенский собор (1554-1558 гг.) в Великом Устюге опять-таки с приделом патронального царского святого Иоанна Предтечи. В 1558 г. освящают новую каменную церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи Спасо-Каменного монастыря.

В следующем 1559 г. в присутствии Ивана IV в Троице-Сергиевом монастыре закладывается храм с приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи. В середине XVI в. по заказу царя Ивана IV возведен известный многопридельный храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове. В 1563 г. в Можайске, на государевом дворе, была освящена в присутствии царя Ивана Грозного деревянная многопридельная Успенская церковь, один из приделов которой опять-таки был посвящен Усекновению главы Иоанна Предтечи. Наконец, в 1562/69 г. опять же на средства царя в Новгородском Клопском монастыре был построен Троицкий собор с приделом Иоанна Предтечи. Ясно, что все эти Предтеченские храмы возникли либо по прямому указанию царя Ивана IV, либо в результате ориентации церковных властей на подобные указания.

Вероятно, в рамках данной тенденции и был устроен придел Усекновения главы Иоанна Предтечи в Соловецком монастыре, что, конечно, знаменовало лояльность последнего к молодому царю. Кто знает, может быть, это повлияло на решение царя Ивана пожертвовать огромную по тем временам сумму — 1000 руб. — на строительство соловецкого Преображенского собора, который, как уже упоминалось, получил шесть не существовавших раньше приделов. В южной апсиде разместился придел архангела Михаила, в северной — преподобных Зосимы и Савватия. Верхние приделы имели следующие посвящения: юго-восточный — во имя 12-ти апостолов, северо-восточный — во имя 70-ти апостолов, юго-западный — во имя св. Феодора Стратилата, северо-западный — во имя св. Иоанна Лествичника. Последние два придела, как уже указывалось, посвящены небесным патронам Ивана и Феодора — сыновей Ивана Грозного.

В.В. Скопин предложил истолкование программы посвящений всех шести приделов собора. Северный из них был посвящен «высокочтимым» основателям соловецким Зосиме и Савватию. В южной находился придел архангела Михаила — популярного на Севере защитника церкви. Если нижние приделы имели как бы местное значение, то верхние отражали заслуги монастыря перед государством. Так, два из них названы в честь двенадцати и семидесяти апостолов, что ассоциировалось с деятельностью миссионеров монастыря в проповеди христианства. Два других — Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата — посвящены «небесным» покровителям царских сыновей — Иоанна и Феодора. Ранее упоминалось также, что апостольские приделы «были связаны с идеей церкви вообще».

На мой взгляд, вся приведенная выше интерпретация программы посвящений соборных приделов нуждается в существенных дополнениях и корректировках.

Факты предшествующей строительству собора истории свидетельствуют, что только придел Зосимы и Савватия возник вследствие сложившейся задолго до того традиции почитания в монастыре этих святых. Еще в конце XV в. над могилами того и другого возникли «гробницы», представлявшие собой подобие деревянных часовен. Согласно описи 1549 г. интерьеры этих «гробниц» были богато оформлены многочисленными иконами. О значительных размерах «гробниц» свидетельствует и то, что кроме основного помещения они имели «сени». По существу, эти «гробницы» отличались от небольших деревянных церквей того времени только отсутствием алтаря. Значит, «гробницы» являлись предтечами будущего храма Зосимы и Савватия. После же прославления этих святых в Москве в 1547 г. устройство посвященного им храма в Соловецком монастыре стало лишь делом времени. Точнее, не храма, а храмов. Логично было бы, чтобы вместо «гробницы» Савватия появился храм Савватия, а вместо «гробницы» Зосимы — храм Зосимы. Следуя той же логике, легко представить оба этих храма в виде приделов Преображенского собора, размещенных в южной и северной апсидах его алтарной части.

Однако, как известно, мощи Зосимы и Савватия оказались объединенными в одном приделе в северной апсиде собора. Южную же апсиду занял придел архангела Михаила. И это при том, что никаких фактов особого почитания архангела Михаила в Соловецком монастыре в предшествующее время не известно. Скорее всего, такого особого почитания тогда вообще не было, о чем свидетельствует отсутствие во всех соловецких храмах, согласно описям 151426 и 1549 гг., «местных» икон архангела Михаила. Ничего не известно и о популярности в первой половине — середине XVI в. архангела Михаила на Русском Севере. Особенно удивительно то, что Михайловский придел расположился в наиболее почетном месте — справа (к югу) от основного алтаря. Казалось бы, справа от последнего логичней видеть придел Зосимы и Савватия или одного из этих святых. Именно так, между прочим, разместили придел местного святого преподобного Авраамия в многопридельном Богоявленском соборе (1554/55 г.) Ростовского Авраамиева монастыря и придел тоже местного святого Михаила Клопского в многопридельном Троицком соборе (1562/69 г.) Новгородского Клопского монастыря.

Но встает вопрос — действительно ли в XVI в. известные отличия в значимости отдельных частей храма играли практическую роль, не существовали ли указанные отличия лишь в сугубо символическом, далеком от реальной жизни плане? На этот вопрос со всей определенностью позволяет ответить летописное известие о том, как велел разместить в 1507 г. «мощи» великих и удельных князей в Архангельском соборе Московского Кремля великий князь Василий III. Указанные «мощи» были распределены строго в соответствии со статусом отдельных частей храма. Анализ того же известия свидетельствует, что тогда наибольшим престижем и сакральностью обладала юго-восточная часть храма, кроме, конечно, самой значимой восточной (алтарной) части. Далее, по мере убывания значимости, следовали южная сторона, северо-восточная сторона, северная сторона и, наконец, наименьшим престижем обладала западная сторона храма.

Если же вспомнить, что архангел Михаил считался небесным покровителем московской царствующей династии, то особо почетное местоположение соловецкого Архангельского придела станет нисколько не удивительным. Более того, архангела Михаила особо почитал и сам царь Иван IV. О чем, кроме всего прочего, свидетельствуют следующие слова его первого послания к князю Курбскому: «Как архангел Михаил был предстателем Моисея, Иисуса Навина и всего Израиля; так же в благочестие новой благодати первому христианскому царю Константину незримо был предстателем архангел Михаил, водивший полки его и одолевавший его врагов, с тех пор и поныне он помогает всем благочестивым царям. Вот кто наши предстатели: Михаил, Гавриил и другие бесплотные силы...» Недаром архангел Михаил был изображен на «Великом стяге» 1560 г. Ивана Грозного.

А в 1564 г., т.е. за два года до окончания строительства соловецкого Преображенского собора, при кремлевском Благовещенском соборе по заказу царя наряду с другими приделами был устроен придел Собор архангела Михаила. Правда, архангел Михаил воспринимался Грозным не только в качестве воинственного заступника, но и как ангел смерти. Но это его второе качество вышло на передний план в сознании царя лишь к концу жизни. Итак, можно не сомневаться, что посвящение рассматриваемого придела именно архангелу Михаилу прямо или опосредованно связано с личностью царя.

Теперь самое время рассмотреть, в каком контексте возникли посвящения двух верхних приделов, тезоименитые царским сыновьям. На этот счет в Никоновской летописи под 1556 г. встречается весьма красноречивое известие: «Месяца ноября в 1 день священа бысть церковь Иоанна Лествичника да придел Евдокии Преподобномученицы у Чюда Архистратига Михаила на заднех вратех строения царского; а на священии был царь и великий князь и его царица Анастасия и сын его царевич Иван Иоаннович, да брат его князь Юрьи Васильевич да митрополит из Царьграда Кизитцкий Иасаф да старцы Святыя Горы; а свящал Макарий митрополит всея Русии со всеми съборы».

Это первое свидетельство о посвящении храма в честь небесного покровителя царского сына Ивана. Как видим, обставлено оно было со всей возможной торжественностью и имело значение акта государственной важности. Конечно, данное событие не могло остаться незамеченным в кругах церковной элиты, к которой принадлежал и игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев. Добавлю, что придел Евдокии Преподобномученицы был посвящен патрональной святой родившейся незадолго до того царевны Евдокии.

После же появления на свет в 1557 г. следующего царского сына Феодора Ивановича складывается нечто вроде традиции объединять в одном церковном здании престолы, посвященные небесным заступникам царских сыновей Ивана и Феодора. Так в 1560-е гг. в Переславль-Залесском Никитском монастыре по заказу царя Ивана Грозного была построена каменная трапезная церковь Благовещения с приделами Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата. Среди приделов уже упоминавшегося Троицкого собора (1562/69 г.) Новгородского Клопского монастыря кроме Предтеченского придела имелись приделы Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата.

В 1572 г. в Кирилло-Белозерском монастыре освятили церковь Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата. Подчеркну, что в том же монастыре уже существовала церковь Иоанна Предтечи. Таким образом, в последних двух монастырях существовали престолы патрональных святых как самого царя Ивана Грозного, так и двух его старших сыновей. Удивительно, как это все напоминает соответствующую ситуацию в Соловецком монастыре!

Что касается верхних приделов 12-ти и 70-ти апостолов, то, видимо, надо согласиться с мнением исследователей о связанности их посвящений с «идеей церкви вообще». И, значит, эти посвящения возникли по инициативе игумена Филиппа Колычева или монастырских властей.

Вряд ли когда-нибудь станет известно, кто был непосредственным инициатором посвящения целого ряда престолов в Соловецком монастыре патрональным святым представителей царствующего дома. Таким инициатором мог быть сам царь Иван Грозный (все-таки он являлся основным вкладчиком на строительство собора). Им мог быть и игумен Филипп, угадавший соответствующие вполне явные царские пожелания.

Но в чем роль Филиппа или монастырских властей была значительна, так это в выборе мест для каждого из приделов собора. Так судить позволяет следующее. Если среди нижних придельных церквей более почетное место было отдано приделу архангела Михаила — небесного царского заступника, то распределение мест среди четырех верхних приделов выглядит прямо противоположным образом.

Самое почетное место на юго-востоке получил придел 12 апостолов. Юго-западный придел Феодора Стратилата занимает второе по значению место среди верхних приделов. Но то, что он, будучи расположенным на углу собора, обращен не только на юг, но и на запад, ставит его в отношении значимости местоположения почти вровень с северо-восточным приделом 70-ти апостолов. Наименее же престижное место было отведено приделу Иоанна Лествичника.

Таким образом, сугубо церковные по своей идее апостольские приделы заняли более престижные места, чем приделы небесных патронов царских сыновей. Причем придел небесного покровителя старшего царского сына получил менее почетное место, чем придел небесного покровителя младшего. Но и этому парадоксу находится объяснение. Очевидно, таким размещением стремились зрительно сблизить приделы небесных заступников царя и его старшего сына — наследника престола.

Итак, по значимости местоположения между тремя, условно говоря, «царскими» приделами и тремя, столь же условно выражаясь, «монастырскими» был установлен некий «паритет», идея которого, видимо, принадлежала Филиппу Колычеву.

Ко второй половине 60-х гг. XVI в. Соловецкий монастырь обладал наиболее полным среди всех других русских монастырей набором храмовых престолов, посвященных небесным защитникам представителей царствующего дома. Не было ли это учтено Иваном Грозным, когда он решил пригласить Филиппа на московскую митрополичью кафедру?

После завершения возведения Преображенского собора в Соловецком монастыре на протяжении более чем трех десятилетий не возникло ни одного нового престола. Хотя каменное строительство тогда велось более чем активно. Появление в 1577-1583 гг. каменной Никольской церкви, сменившей деревянную, не внесло ничего нового в систему монастырских храмовых престолов. Лишь в 1600 г. была освящена надвратная Благовещенская церковь.

Нет сомнения, что рано или поздно, как и полагалось большому монастырю, над святыми воротами Соловецкой обители возникла бы какая-то церковь. Посвящение же ее Благовещению можно объяснить существованием тогда на Соловках развитого культа Богоматери, что подтверждается количественным преобладанием ее икон в местном ряду главного иконостаса Преображенского собора.

Немногим менее чем через 5 лет после окончания строительства Благовещенской церкви в монастыре появился новый храм, посвященный Димитрию Солунскому. Его в качестве придела устроили в 1605 г. в помещении придельной церкви Иоанна Предтечи. В литературе справедливо предполагалось, что Димитриевский придел освящен в честь патронального святого царя Лжедмитрия I, вступившего на престол как раз в 1605 г. По-видимому, в монастыре вспомнили заложенную еще Филиппом Колычевым традицию посвящения храмовых престолов «царским святым». И таким образом засвидетельствовали свою лояльность новому царю, которого считали (неизвестно, насколько искренне) сыном Ивана Грозного. Возможно, неприязненным отношением к Борису Годунову, сложившимся в монастыре, объясняется поразительная поспешность, с которой было все это осуществлено.

Тогда же соловецкий игумен Антоний, будучи в Москве, выразил свои верноподданнические чувства, поднеся подарки «государю царю и великому князю Дмитрию Ивановичу всеа Руси». Особенно многозначительным предстает выбор мест для Димитриевского придела. Обычно новые приделы в старых церквах устраивали в дьяконниках, в папертях и т.п. Таких вполне подходящих мест при храмах Соловецкого монастыря было вполне достаточно. Однако освящению придела Димитрия Солунского явно стремились придать дополнительное символическое значение, устраивая его в том самом помещении, где до того существовал придел патронального святого Ивана Грозного.

Теперь Предтеченский и Димитриевский приделы стали иметь общее храмовое пространство. Вероятно, в таком «воссоединении» видели некую высшую справедливость. Можно себе представить, каково было разочарование соловецких монахов, узнавших вскоре о позорной смерти царя «Дмитрия Ивановича». Конечно, в Соловецком монастыре постарались забыть о какой-либо связи между приделом Димитрия Солунского и Лжедмитрием I. Так, например, читая известное «Сказание о Филиппове строении», составленное в XVII в., можно подумать, что Димитриевский придел возник одновременно с Предтеченским в 1552-1557 гг.

Случайно так вышло или нет, но с появлением Димитриевского придела в монастыре стало существовать ровно 12 храмов. В «Сказании о Филиппове строении» следующим образом особо подчеркнут этот факт: «Всех престолов в Соловецком монастыре 12». Известно, какую значительную роль в христианской символике играет число 12. Оно, в частности, знаменует несение в мир истинной веры и провозвестников благой вести 12 апостолов. Вспомним, что в монастыре уже существовал посвященный им придел.

Ясное осознание насельниками Соловецкого монастыря сакральной значимости числа 12 долго сдерживало появление в нем новых храмов. Даже после общецерковного прославления в 1652 г. бывшего соловецкого игумена Филиппа, митрополита Московского, в обители еще долго не сооружали посвященного ему храма. Такой храм возник в монастыре при больничных палатах лишь в 1688-1690 гг. А ведь культ Филиппа начал складываться на Соловках задолго до его канонизации.

Еще в 1591 г. мощи Филиппа были перенесены из Тверского Отроча монастыря на Соловки и захоронены в особом помещении, называвшемся в XVII в. «гробницей», которая находилась под папертью придела Зосимы и Савватия. Тогда же началось местное празднование его памяти. В конце XVI — первой трети XVII вв. возникают две редакции его жития. Судя по описи Соловецкого монастыря 1632 г., к этому времени интерьер «гробницы» митрополита Филиппа получает довольно богатое оформление, наподобие того, которое имели в первой половине XVI в. «гробницы» Зосимы и Савватия. Среди прочих элементов убранства «гробницы» Филиппа укажу на две иконы с его изображением. Это «Образ Пречистые Богородицы на престоле, Филипп митрополит в молении» и икона «Филипп митрополит, а во облаце Спас», находившаяся непосредственно на гробе святителя.

Таким образом, почти точно так же, как в случае с Зосимой и Савватием, много раньше установления общецерковного празднования памяти Филиппа, в монастыре возникли все основные составляющие его культа: и жития, и служба, и иконы, и почитание гроба, и, наконец, «гробница» — прообраз будущего храма. И вот всего этого и даже общецерковного прославления Филиппа оказалось недостаточно для скорого возникновения после него церкви его имени.

Конечно, были, видимо, и какие-то другие причины, кроме упомянутой выше, задерживавшие появление в монастыре храма Филиппа митрополита. Но о них ничего не известно. Возможно, на решение воздвигнуть Филипповскую церковь именно в конце XVII в. повлияло стремление повысить престиж обители, явно понизившийся после поражения известного Соловецкого восстания 1668-1676 гг. А, может быть, дело обстояло еще проще. В XVII в. существовала традиция устраивать в больших монастырях при больничных палатах церковь. И вот в Соловецком монастыре решили последовать этой традиции, а выбор посвящения для больничной церкви определила давняя необходимость иметь храм во имя одного из самых почитаемых на Соловках святого Филиппа митрополита. Не исключено также, что обе эти причины действовали одновременно. Итак, Филипповская церковь стала последним храмом, возникшим в Соловецком монастыре эпохи средневековья.

В заключение еще раз хочется обратить внимание на то, что выбор большинства посвящений храмов Соловецкого монастыря отражает идейные течения, а порой и политические тенденции не только локального, но и общероссийского характера.

Источник: Мельник А.Г. История посвящений храмов Соловецкого монастыря XV–XVII веков. В кн.: Альманах «Соловецкое море». № 2. 2003.

http://www.rusarch.ru/melnik1.htm

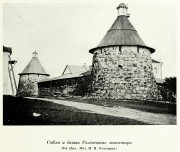

![С. М. Прокудин-Горский. Соловецкий монастырь [от Святого] озера. / [Никольская башня и Никольские ворота.] 1916 год.

На снимке Никольские ворота у Никольской (Северной) башни, справа- Корожная башня.

Святое озеро находится слева за кадром.

фото с http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=1112, архивная фотография. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Соловецкий, Архангельская область](https://sobory.ru/pic/02950/02999_20150425_173624t.jpg)

![С. М. Прокудин-Горский. Общий вид Соловецкого монастыря [от острова Бабий]. 1916 год.

фото с http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=1107, архивная фотография. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Соловецкий, Архангельская область](https://sobory.ru/pic/02950/02999_20150425_165845t.jpg)

![С. М. Прокудин-Горский. Вид Соловецкого м[онасты]ря с суши. / [Вид стены Соловецкого монастыря у Святого озера.] 1916 год.

фото с http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=1109, архивная фотография. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Соловецкий, Архангельская область](https://sobory.ru/pic/02950/02999_20150425_170707t.jpg)

Комментарии и обсуждение