«…Савватиево расположено приблизительно в 14 километрах от монастыря и в километре от Сосновой губы, где преподобные Савватий и Герман впервые пристали к Соловецкому острову. Они направились вглубь острова вдоль ручья и обрели поляну на берегу озера, защищенную от холодных ветров. Поставив крест и устроив келию, они основали на острове первую монашескую пустынь, названную впоследствии Савватиево. Здесь преподобные прожили с 1429 по 1436 год.

Через столетие в эту пустынь приходил помолиться игумен Филипп, который обрел в ветхой келии каменный крест и икону Божией Матери Одигитрии, принадлежавшие преподобному Савватию. Сейчас на месте келии преподобных установлен поклонный крест. Здесь хорошо почитать житие преподобного Савватия и обратиться к святому с молитвой.

Почитая память преподобных, в Савватиево издавна приходили помолиться монахи-отшельники. В середине XVIII столетия старую часовню перестроили, тогда же здесь появились новые келии, пристань, конюшня. Иногда в это святое место приезжал на богомолье архимандрит, живший в выстроенной для него келии.

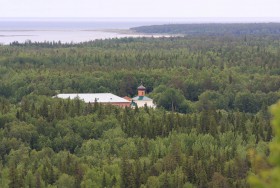

Сохранившиеся постройки скита относятся ко второй половине XIX века. В 1856 году здесь по проекту архитектора Шахларева была построена каменная церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии». Около северного входа на церковную паперть стоит каменная плита с надписью: «Преподобные отцы Савватий и Герман Соловецкие Чудотворцы первыми прибыли на сей остров в 1429 году и жили на сем месте 6 лет. Сей храм во славу Пресвятыя Богородицы Одигитрии <построен> по обету архимандрита Александра с братиею в 1856 году в вечную благодарность Премилосердному Богу и Царице Небесной за избавление Обители от нашествия англичан в 1854 году. Преподобного Савватия здесь в благословение икона Божией Матери Одигитрии и крест каменный. До построения сего храма здесь была часовня деревянная. Матерь Божия, Царица Небесная! Молитвами преподобных отец Соловецких сохрани сей храм во спасение всего Отечества и всех Христиан. Аминь». Престол был освящен 24 июля 1860 года архимандритом Порфирием. Антиминс на белом атласе священнодействован 3 мая 1859 года Преосвященным Александром епископом Архангельским, которым и была выстроена церковь.

Икона «Одигитрия» Смоленская, принесенная на Соловецкий остров преподобным Савватием, была перенесена в новопостроенный храм и поставлена в местном ряду иконостаса сразу за южными вратами: на большой иконной доске размером 155х80 см были изображены «два ангела, а вверху Спаситель благословляющий... В середине вставлена в раме деревянной, вызолоченной червонным золотом за стеклом икона Пресвятыя Богородицы Смоленския, длиной 5,5, шири- ной 4,75 вершка (24х21 см), а с полями длиной 9,25, шириной 8 вершков (41х35,5 см); на полях написаны: вверху Святая Троица, по сторонам апостол Филипп, Святитель Николай и преподобные Зосима и Савватий, а внизу подпись: "В 1543 году сей образ Пресвятыя Богородицы обретен Игуменом Филиппом, а привезен первый на остров Савватием Чудотворцем; на ней вся риза серебряная, 84-й пробы, золоченая, чеканной работы, с филигранным белым украшением; венцы убраны бирюзою, стразами и разноцветными стеклами, три звезды такия же; весу с украшением два фунта 36 золотников (0,97 кг)"». Перед иконой ежедневно читался акафист Пресвятой Богородице.

Своим видом эта церковь напоминает древнерусские храмы с простой четырехскатной кровлей, увенчанные шлемовидной главой. С западной стороны к церкви примыкает шатровая колокольня и кирпичный двухэтажный братский корпус, выстроенный в 1886-1890 годах. С появлением церкви оживилась и хозяйственная жизнь в скиту: были осушены болота, расчищены сенокосные луга, устроены огороды, посажены кусты смородины, разбиты клумбы. В конце XIX века в скиту постоянно проживало «до 15 человек братии для исправления ежедневного богослужения». Скит напоминал тихий деревенский уголок с деревянной оградой и двором, заросшим травой. У самой дороги на лужайке были вделаны в землю длинные столы и скамьи, чтобы удобно было трапезовать братии и трудникам во время сенокоса.

Приезжавшие богомольцы обычно просили отслужить для них молебен перед главной святыней скита - иконой Божией Матери «Одигитрия». Они также посеща ли часовню преподобного Савватия, построенную на том самом месте, где им был поставлен «первый крест. Находящийся ныне (в 1900 г.) крест с изваянием распятого Спасителя, поставлен святителем Филиппом в 1554 году. Подобного рода деревянные скульптурные изображения Распятия можно видеть и в других разбросанных по острову часовнях».

Сохранились воспоминания о посещении Савватиевой пустыни в день престольного праздника Смоленской иконы Божией Матери 28 июля/10 августа. Войдя в ворота скита, паломники увидели такую картину: «старик-монах возле крыльца келий кормил рыбой из мисочки большую лисицу и разговаривал с нею: "Ну, что же плохо ешь, сыта? Сахарку, небось, дожидаешься, лакомка?" Лисица ласково посматри вала на старика, видно было, что они давнишние друзья... Мы угостили ручную лисицу куском сахара и пошли в церковь». В этот день из монастыря приехал архимандрит Иоанникий с четырьмя иеромонахами и хором. После обедни и молебна Пресвятой Богородице архимандрит пригласил паломников в келейный корпус на чай, беседовал с ними, затем клирошане пели стихиры духовного содержания на музыку Глинки. Сюда, в Савватиево, удалился уволенный на покой архимандрит Иоанникий, здесь же он мирно упокоился в 1921 году.

В 1923 году в Савватиево было размещено подразделение СЛОНа для содержания около 250 политических заключенных, к которым относились члены политических партий, оппозиционных большевикам: эсеровской, социал-демократической и анархистской. Такие заключенные назывались в лагере «политиками» или «социалистами», а место их содержания - политизолятором. Еще около 25 политических заключенных, сосланных в 1923-24 годах на Соловки, находились на Муксалме и на Анзере в Троицком скиту.

Территория скита была обнесена колючей проволокой, по углам участка стояли вышки с часовыми, однако политические заключенные пользовались некоторыми привилегиями. Охране было запрещено входить в зону, внутренний распорядок поддерживался с помощью самоуправления: у каждой партии был свой выборный староста, завхоз, своя каптерка, куда поступали посылки и денежные переводы от родных. Политические заключенные проживали в отдельных келиях, им разрешены были свидания с родными. В основном среди политических заключенных была партийная молодежь, вступившая в социалистические партии после Февральской революции. Были среди них и супружеские пары, некоторые с детьми. «В церкви читались лекции, проводились доклады с диспутами на различные темы; выписывались книги, журналы, газеты. Социалисты были освобождены от общих работ. Для детей они соорудили снежную горку и салазки, а потом и сами взрослые увлеклись катанием с горки, причем использовали для этого иконы из церкви, облив их водой и заморозив. Был у них и каток на озере».

В декабре 1923 года заместитель начальника СЛОНа Ф. И. Эйхманс объявил старостам, что изменяется режим содержания социалистов. Переписка ограничивалась тремя письмами в месяц, сокращалось время прогулок, с 18 часов до 6 утра запрещалось выходить из корпусов. Все социалисты единодушно отказались принять новый режим. Эсеры, левые эсеры и анархисты решили не прекращать прогулок, и чтобы гуляние продолжалось весь день, разбились на группы, которые сменяли друг друга до и после поверки. Обычно в 6 часов вечера ударами колокола с колокольни объявляли поверку. Приходил старший надзиратель и вместе со старостами обходил келии, пересчитывая людей. До поверки заключенные гуляли во дворе. Гуляющих вечером 19 декабря 1923 года было около 60 человек. Вдруг из административного корпуса, где размещалась охрана, вышел наряд конвоиров с ружьями наизготовку, и после отказа заключенных прекратить прогулку раздались залпы. Всего их было три. Шесть убитых и трое тяжело раненых были занесены в корпус.

20 декабря в скит прибыл начальник лагеря Эйхманс и, объяснив все происшедшее как досадное недоразумение, обещал наказать виновных. Он разрешил отправить раненых в кремлевскую больницу и самим социалистам похоронить убитых. За колючей проволокой вдоль ограды выкопали братскую могилу. На похоронах пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой», на могиле поставили большой валун, на котором были высечены имена убитых. После вывоза социалистов с островов валун перевернули, а позднее разбили кувалдами и, по-видимому, побросали в озеро куски.

Сведения о расстреле дошли до западных социалистов, и в феврале 1924 года в «Социалистическом вестнике», выходившем тогда в Берлине, была напечатана статья под названием «Бойня в Соловецком концлагере». В статье сообщалось, что Президиум ЦИКа Советской республики создал комиссию для расследования происшествия. Весной 1924 года эта комиссия приехала на Соловки, однако социалисты согласились разговаривать с ее членами только в присутствии представителей Красного Креста. Социалисты уже знали, что «Правда» описала это происшествие, как столкновение конвоя с напавшими на него заключенными.

Политические заключенные требовали перевода на материк. Когда переговоры между ними и администрацией результатов не дали, в конце 1924 года «политики» провели 15-дневную голодовку. 10 июня 1925 года СНК СССР принял постановление о вывозе политических заключенных с Соловецких островов, что и было исполнено в конце июня. Всех социалистов вывезли на лагерном пароходе «Глеб Бокий» и распределили по политизоляторам страны. «Социалистический вестник» прокомментировал это событие как конец Соловецкого концлагеря.

После 1925 года в Савватиево находился лагерный сельхоз с молочной фермой. Был устроен отдельный женский барак. В 1937 году в Савватиево было 3 тюремных корпуса и несколько лагерных бараков для заключенных, занятых на сельскохозяйственных работах.

С 1942 по 1945 год на территории Савватиева находились подразделения школы юнг. В юнги отбирали 15-16-летних юношей-добровольцев, имеющих 6-7-классное образование. Но, горя желанием воевать, некоторые мальчишки выправляли себе документы, чтобы начать учиться раньше, городские и районные комитеты комсомола были атакованы тысячами мальчишек, желающими стать юнгами. Некоторым преимуществом пользовались дети военных и воспитанники детских домов.

«В Савватьево юнг встретили полуразрушенное здание церкви, каменный корпус и бывшая деревянная гостиница, ранее предназначавшаяся для богомольцев. Эти здания отвели под учебные корпуса. Юнг поселили в палатках, и они сразу начали строить землянки. Мальчишкам приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать валуны, валить лес и таскать на своих плечах бревна. К ноябрю 1942 года строительные работы были закончены, и первый набор юнг приступил к учебе. Занятия проходили в бывших монашеских кельях, переделанных в классы, и даже в землянках.

Школа в Савватьево состояла из трех частей. В самом скиту находились жилой дом для преподавателей школы и их семей, учебные корпуса с 42 классами, небольшая баня (еще монастырской постройки), прачечная и клуб. На расстоянии 1-2 км, по берегам озер и склонам сопок, в лесу, расположились жилые землянки вместимостью 52 человека каждая. В полукилометре от Савватьево действовала столовая на 500 мест, камбуз, хлебопекарня и санитарная часть. Расселение юнг производилось в зависимости от получаемой специальности. Школа готовила боцманов, рулевых, радистов, артиллерийских электриков, мотористов и др.». За три года в школе юнг было подготовлено более 4000 выпускников.

В послевоенное время большинство построек скита было утрачено, хорошо сохранилась только валунная баня, построенная в 1901 году вблизи ручья, вытекающего из озера. Летом 1994 года в Савватиевском скиту возобновилась монашеская жизнь. На берегу озера были разбиты огороды и построены теплицы, чтобы обеспечить монастырскую братию свежими овощами. Обезглавленные в советское время храм и колокольня были восстановлены, продолжаются работы по восстановлению кирпичного келейного корпуса.

Осенью 2011 года в церкви был установлен резной иконостас, изготовленный в мастерской Абрамцево. Иконы писаны в Нижнем Новгороде р. Б. Анной. В местном ряду иконостаса образы первых насельников Соловецкого острова. В свитке у преподобного Савватия надпись: «Аще кто в терпении пребудет до конца в месте сем пустыннем, аще и нерадив будет, обрящет милость от Пресвятыя Троицы». А у преподобного Германа: «Видите, братие, и чудитеся, каково подавает Бог воздаяние терпению, не забудет бо убогих своих до конца». В скиту стала совершаться Божественная литургия не реже 1 раза в неделю совместно с насельниками Свято-Вознесенского скита на Секирной горе.

20 августа 2012 года Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери в Савватиево. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, это освящение стало событием исторического масштаба как в жизни скита, так и в жизни самого Патриарха: «Получилось так, что мой родной дед Василий, будучи сослан на Соловки, был заключен именно в этом месте. Отсюда их водили на лесоповал, здесь же вместе с ним томились священнослужители и архипастыри. И вот однажды этой православной группой заключенных было принято решение совершить Божественную литургию <...> на лесоповале, на пеньках; в ней участвовало всего несколько человек Преосвященный, два или три священника и мой дед. В тот же день все стало известно начальству <...> Преосвященного приговорили к дополнительным пяти годам заключения, примерно к таким же срокам, чуть меньше, - священнослужителей, а деда приговорили, казалось бы, к самому незначительному сроку, но когда его огласили, все поняли, что это смертная казнь, - к 30 дням пребывания в штрафном изоляторе на Секирной горе. <...> Каким образом мой благочестивый предок выжил, представить себе невозможно. Но удивительно, что он никогда об этом не говорил, хотя много рассказывал о лагерной жизни, в том числе и о совершении этой Литургии на пеньках. Причем рассказывал всегда с неким назиданием: меня, маленького мальчика, он учил тому, что в любой момент может настать время, когда снова придется служить Литургию на пеньках. В послевоенные годы это звучало очень актуально. Его слова были для меня бесценным даром, который формировал мое отношение к вере, к Церкви и к возможным последствиям, проистекавшим от принадлежности к ней. Дед выжил чудом Божиим... Но это было не последнее его заключение. Последовали злостраждения и муки другого порядка - он не мог проживать в городах, он не мог вернуться к семье и более 10 лет жил в подвалах, пустых отопительных котлах, без всяких средств к существованию и пропитанию. А в более или менее благополучном 45-м году снова был арестован и снова отбывал очередные пять лет ссылки - только за то, что требовал открытия храма в своем родном селе Оброчном, тогда Нижегородской области, а ныне Мордовии... Поэтому с особым чувством совершал я сегодня службу. Я, конечно, вспоминал его: невысокого роста, худого, очень жилистого, физически сильного человека с непреклонной волей. Про таких говорят: "человек-камень", "глыба - свернуть невозможно". Просил его и о том, чтобы он молился о нас пред Престолом Божиим, - ибо верю, Господь дал ему такую возможность, - за людей православных, за монахов Соловецких и за меня, недостойного. День совершенно особый, и я хотел бы искренне, сердечно поблагодарить всех тех, кто потрудился и приблизил его, - в первую очередь отца скитоначальника иеродиакона Иакова (Макеева). Считаю справедливым удостоить отца Иакова права ношения двойного ораря. Завтра во время торжественного богослужения в главном храме Соловецкой обители я возложу на тебя, отец Иаков, этот двойной орарь как знак моей признательности, любви и уважения к тебе. Хотел бы сердечно поблагодарить людей, без которых невозможно было бы возрождение этого храма, которые внесли свой материальный вклад в его преображение. Сегодня мы видим, что храм прекрасно обустроен. Пусть Господь помогает всем тем, кто своими усилиями, своими средствами помогает возрождаться святой обители.

В память же о посещении скита я хотел бы преподнести этот евхаристический набор. Пускай он всегда находится здесь, его не надо вывозить ни на какие службы. Пусть эти чаша и дискос напоминают нам о сегодняшнем богослужении, а также о тех наших выдающихся предшественниках, которые без чаши и дискоса совершали на пеньках Божественную литургию».

19 августа 2013 года во время Божественной литургии в праздник Преображения Господня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил иерейскую хиротонию скитоначальника Савватиевой пустыни иеродиакона Иакова (Макеева), а 21 августа 2016 года удостоил его права ношения набедренника…»

Из книги: Никона (Осипенко), монахиня. Соловецкая обитель: история и святыни: книга паломника / [Никона (Осипенко), монахиня]; Спасо-Преображен. Соловец. ставропиг. муж. монастырь. - Соловки: Издание Соловецкого монастыря, 2017, стр. 508-515.

![Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Савватиевский скит, С. М. Прокудин-Горский. [Савватиевская] часовня в Соловецком монастыре. 1916 год.Пояснение Часовня преп. Савватия находилась в Савватиевском скиту.

Не сохранилась, в наст. время от нее остался только фундамент.

Авторское название ошибочно - Петровская часовня находится в гавани Благополучия у сухого дока. Фото с http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=255, Соловецкие острова, Соловецкий район, Архангельская область](https://sobory.ru/pic/03550/03583_20150425_180258t.jpg)

Комментарии и обсуждение