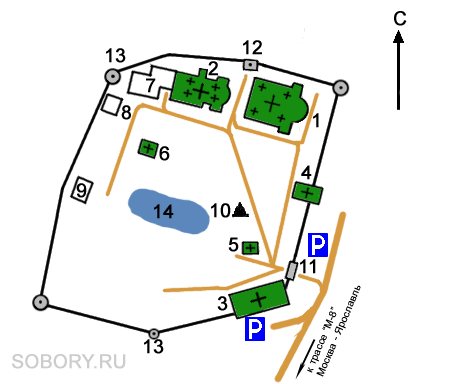

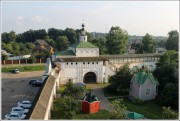

«…Знакомство с памятниками архитектуры бывшего Горицкого монастыря обычно начинается с ворот, ведущих на территорию музея, и стоящей рядом палаты привратника. Сюда, к юго-восточному углу ограды, подъезжают экскурсионные автобусы и легковые машины, подходят люди, направляющиеся в музей. К сожалению, часто можно видеть, что, не успев осмотреться, направляются экскурсанты сразу к воротам и, не подняв головы, спешат за ограду. А напрасно! Те, кто найдёт время остановиться и внимательно присмотреться к первым постройкам, встречающим их на пути к музею, увидят одни из наиболее интересных старинных сооружений, сохранившихся в Переславле.

Восточные ворота, палата привратника и примыкающие к ней южные ворота, или, как их называли в прошлом, святые ворота Горицкой обители, являются выдающимися и широко известными памятниками русского зодчества XVII века. Годы их сооружения и имена зодчих, их создавших, к сожалению, неизвестны. По выразительности и многообразию декора, по мастерству кладки можно утверждать, что возводили эти строения незаурядные зодчие. Знакомство с дошедшими до нашего времени монастырскими описями и сравнение декоративного убранства ворот и палаты с другими похожими сооружениями дают основание считать, что строили их в середине или второй половине XVII века. Все названные сооружения возводились одновременно одними и теми же мастерами.

Когда впервые видишь горицкие ворота и палату привратника, то поначалу даже трудно поверить, что всё замысловато пышное убранство их фасадов (за исключением двух скульптур коней на восточных воротах) сложено из кирпича. Но это так. В убранстве фасадов применён и обычный для того времени больше-мерный, и фигурный кирпич. Мастерство зодчего сказалось в том, что одни и те же образцы кирпичей установлены в разных положениях и разных сочетаниях друг с другом. Благодаря этому убранство ворот и палаты кажется таким разнообразным и замысловатым.

Восточные, или Проездные, ворота невелики по своим размерам, но благодаря насыщенному декору и богатой игре света и тени они выделяются на фоне спокойной глади стены, почти лишённой убранства. В нижней части ворот низкие круглые столбы - по паре с каждой стороны от проезжей части. Столбы поддерживают стену, сплошь украшенную разнообразными архитектурными деталями и скульптурным изображением скачущих коней в верхних углублениях - ширинках. Каждый из коней обращён к центру ворот, они как бы указывают въезд в монастырь. Скульптурные изваяния в древнерусской архитектуре встречаются редко и любая скульптура допетровского времени, дошедшая до наших дней, представляет особую историческую ценность. Правда, сохранился хорошо лишь один из коньков - правый, другой был восстановлен по оставшимся следам во время реставрационных работ. Верхняя надстройка над воротами поздняя, она была сделана во второй половине прошлого века.

К югу от проездных ворот расположено небольшое здание, которое обычно в старых описях называется палатой или палаткой привратника. В этом здании, расположенном между двух ворот, жил служитель, в обязанности которого входило вовремя открывать и закрывать проездные ворота, а при появлении высокопоставленных гостей распахнуть парадные врата.

Палата привратника, несмотря на своё скромное назначение, имеет два парадных, очень пышных по убранству фасада, которые не уступают по нарядности многим митрополичьим, архиерейским и княжеским теремам того времени. Сложные по очертаниям наличники, повторяющиеся поребрики, балясины, полуколонки и другие архитектурные детали украшают большую часть стен. Оставленные чистыми плоскости подчёркивают декоративное богатство фасадов. Наиболее пышно украшены верхняя половина стен и углы палаты. Трудно выделить какую-либо часть здания, во всём чувствуется мастерство и талант его создателей.

К западной части палаты примыкают парадные ворота. Зрительно они составляют с ней единое целое. В декоративном убранстве ворот много деталей, которые мы только что видели на фасадах палаты. Но ворота имеют свои чёткие и ясные архитектурные членения, свою ось симметрии. Впечатление от ворот было бы ещё более ярким и запоминающимся, если бы над ними возвышалась надвратная церковь, сооружённая теми же мастерами. К сожалению, существующая церковь строилась иными, менее одарёнными каменщиками под руководством другого зодчего.

Никольская надвратная церковь относится, вероятно, к концу XVII или первым годам XVIII столетия. Создатели её не только не смогли украсить свою постройку столь же «дивным узорочьем», но даже не смогли согласовать членения и элементы убранства с соразмерностями и характером декора более старых строений. Особенно неудачно решена алтарная часть храма, расположенная над палатой привратника, её безликие фасады находятся в полном противоречии с выразительным убранством палаты, её чётким ритмом.

По углам крепостной ограды согласно требованиям военно-оборонного зодчества должна располагаться башня. В Горицком монастыре эта традиция нарушена. Вместо суровой глади стен, узких и грозных бойниц - пышный наряд фасадов, обрамлённые узорными наличниками окна, приветливые ворота. Юго-восточный угол, где расположены все эти сооружения, обращён в сторону дороги, ведущей из Москвы. Отсюда с юга чаще всего к Переславлю подходили вражеские отряды, но с той же стороны обычно появлялись знатные и богатые гости. Нарядно убранный вход в монастырь должен был приглашать посетить обитель, а за этим следовали, как правило, денежные и иные вклады. Решив заменить крепостную башню нарядными воротами и палатой, монастырские власти наверняка подумали о прославлении и обогащении обители, хотя и понимали, что в случае начала новой войны, смуты или крестьянских волнений многим рискуют. Конечно, нельзя забывать, что ворота и палата привратника возводились в ту пору, когда уже появилась достаточно мощная артиллерия и кирпичные крепостные башни не могли играть ту роль, какую они выполняли в предшествующие века, и всё же появление пышно убранных ворот и палаты вместо крепостной башни - явление для XVII века исключительное. Стены, окружающие строения Горицкого монастыря, строились в XVII и XVIII столетиях. Более старые стены, как и надлежало крепостным строениям, имеют три ряда бойниц - верхние, нижние и наклонные. Их наружный фасад украшен рядами поребриков. В толще кирпичной кладки размещены лестницы, ведущие на боевой ход, по которому можно было пройти от башни к башне.

Стены, сооружённые в XVIII веке, не имеют нижних бойниц, а на некоторых участках и наклонных. Бойницы в них - скорее дань традиции, чем военная необходимость. В этом убеждают две северные башни, также построенные в XVIII веке, их грани прорезаны широкими окнами, боевые отверстия отсутствуют. Между проездными воротами и колокольней хорошо видно место соединения более старой стены со стеной, относящейся к XVIII веку, вместо традиционного поребрика появляются валики, плоские пояски, но размеры верхних и наклонных бойниц остаются прежними.

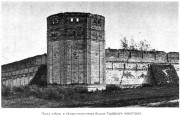

Из трёх башен наиболее выразительная по своему облику юго-западная. Она, как и прилегающие к ней стены, построена в XVII столетии. Восьмигранная высокая башня имеет несколько рядов бойниц, но зодчие, воздвигая её, бесспорно, думали и о внешнем виде, заботились о красе крепостных строений Гориц. Об этом убедительно свидетельствуют полуколонны, ряды поребриков, ниши и наличники, обрамляющие верхние бойницы. Немногочисленное декоративное убранство размещено продуманно, с чувством меры, отчего башня выглядит величавой и стройной.

Северные башни возведены были во второй половине XVIII столетия, они уже совсем непохожи на оборонительные сооружения - просторные оконные проёмы, пилястры по углам, барочная форма кровель.

В конце прошлого века сильный ураган, пронёсшийся над Переславлем, повредил покрытия горицких башен. Долгие годы они стояли без кровель, разрушались. В конце пятидесятых-шестидесятых годов башни и прилегающие к ним участки стен были реставрированы. Над юго-западной башней был возведён шатёр, а над северными башнями - покрытия криволинейного очертания с барабанами, завершёнными шпилями, с позолоченными флажком и парусным корабликом.

Над восточной стеной возвышается массивная колокольня, её начали возводить в шестидесятые годы XVIII столетия, но затем работы приостановились и возобновились в конце семидесятых годов. Если внимательно присмотреться к зданию, то заметно, что верхний ярус колокольни по характеру убранства и чёткости членений отличается от нижних ярусов. Следовательно, достраивал колокольню уже другой архитектор. Здание построено из кирпича и белого камня - известняка, из которого выполнены цоколь, межъярусные карнизы и другие архитектурные детали.

За оградой расположены самые большие строения архитектурного ансамбля - многоглавый Успенский собор и трапезная палата с высокой, увенчанной пятиглавием Всехсвятской церковью. Оба эти сооружения стоят не в центре обширной монастырской территории, а расположены у северной стены, обращённой к городу и озеру. Вне сомнений, что, изменив привычное для главных строений монастыря месторасположение, зодчие учитывали особенности места, на котором воздвигнут Горицкий монастырь. В этом легко убедиться, если посмотреть на монастырский ансамбль из города и с дорог, идущих с севера, востока и запада к Переславлю. Выразительные по силуэту строения, стоящие у края холма, спускающегося к прибрежной низине, видны издалека и создают удивительную, надолго запоминающуюся картину.

Трапезная палата и Всехсвятская церковь, судя по сохранившимся деталям убранства и конструкциям, сооружались во второй половине XVII века, по-видимому, в его последние десятилетия. На фасадах церкви сохранились нарядные белокаменные оконные наличники, полуколонки по углам, декоративные полукружия, расположенные в верхней части стен.

Первоначальный облик трапезной палаты до неузнаваемости изменён. Перестройки и ремонты XVIII и XIX веков исказили его настолько, что сейчас даже трудно поверить, что фасады палаты имели характерные для XVII столетия фигурные детали, придававшие зданию нарядный приветливый вид. Лишь западный фасад даёт некоторое представление о прошлом облике здания. После снятия толстого слоя поздней штукатурки обнаружились следы сбитых оконных наличников, один из которых был восстановлен реставраторами.

Внутренняя планировка и сводчатые конструкции трапезной и примыкающих к ней помещений хотя и претерпели некоторые изменения, представляют несомненный интерес. Различные по форме своды с распалубками над дверными и оконными проёмами весьма выразительны. Особенно большое впечатление производит сама трапезная палата, от которой и получило название всё здание. В центре обширного помещения, расположенного на втором этаже, стоит восьмигранный столп, на него опираются высоко поднятые своды. Площадь палаты свыше трёхсот квадратных метров. Долгие годы трапезная была перегорожена поперечными стенами, которые загромождали помещения и искажали его облик. В 1971 году стены были разобраны, и светлое просторное помещение предстало в своей первозданной красе.

К востоку от трапезного корпуса и Всехсвятской церкви стоит крупный семиглавый Успенский собор. Его планировка и композиция необычны. Квадратное в плане главное помещение соединяется с крытыми галереями, расположенными с севера и юга, а с востока - полукруглой апсидой, к которой примыкают два восьмигранника. По замыслу архитектора, создавшего проект перестройки горицкого ансамбля, собор и несохранившееся здание так называемой Гефсимании представляли единое целое, они соединялись широкой аркой, через Гефсиманию нужно было подниматься на хоры собора. На западном фасаде храма видны заложенные проёмы и следы примыкавших стен несохранившегося строения.

Фасады Успенского собора довольно сдержанны по убранству. Наибольшее впечатление производит восточный фасад, где чётко видна пирамидальная композиция здания, его устремлённость вверх.

Внутри собор поражает воображение пышностью убранства. На сводах и стенах разнообразная декоративная лепнина, скульптура, росписи. Восточную стену занимает высокий резной золочёный иконостас - первоклассное произведение резчиков по дереву и позолотчиков. Нарядное паникадило, сверкающее отблесками червонного золота, низко спускается со свода. В алтаре необычное для православных храмов так называемое «горнее место», к которому ведут сложной формы ступени.

Из сохранившихся документов известны имена мастеров, трудившихся над убранством интерьера Успенского собора. Иконостас был выполнен под руководством московского мастера Якова Жукова в 1759 году. Над украшением стен и сводов трудились мастера, присланные из Нового Иерусалима, среди них выделено имя живописца Алексея Петрова, который был прислан для наблюдения за покраской интерьера собора, возможно, он руководил и другими работами.

Искусство барокко, ярко проявившее себя в постройках Петербурга в XVIII веке, встречается не так часто в провинциальных городах. Пышное, с мастерством выполненное убранство Успенского собора в Переславле привлекает к себе поэтому особое внимание.

К югу от трапезной палаты в саду стоит маленькая деревянная часовня, перевезённая в Горицы из деревни Фонинское. Она даёт представление о скромных часовенках, которые строились в прошлом веке на дорогах и в деревнях Переславского уезда. К квадратному срубу с запада примыкает крылечко, а с востока сделан небольшой прируб для иконостаса. Четырёхскатная кровля, увенчанная главой, прорезана круто поднимающимися шипцами, которые обогащают силуэт постройки. Бревенчатый сруб обшит тёсом. Под кровлей проходит фриз с деревянными узорами, имитирующими детали кирпичного карниза. Северная и южная стены прорезаны довольно большими шестигранными окнами.

Внутри пространство часовни хорошо освещено. Чистые, ничем не закрытые стены и потолок создают впечатление уюта. Сейчас здесь экспонируются иконы, раскрашенные скульптуры, хоругви, деревянные резные подсвечники и другие предметы прошлого века.

Старинные строения Гориц долгие годы стояли в полуразрушенном состоянии и не были изучены. Лишь в 1957 году, когда в Переславле открылся реставрационный участок Ярославской специальной научно-реставрационной мастерской, началось их планомерное исследование и реставрация. За прошедшие годы восстановлены стены и башни ограды, долго стоявшие без покрытий; реставрированы ворота, надвратная церковь, колокольня; большие работы были выполнены по укреплению лепнины стен, сводов и резных деталей иконостаса Успенского собора; проведено инженерное укрепление фундаментов трапезной палаты, где ещё продолжаются работы…»

Из брошюры: Пуришев И. Б. Горицы в Переславле-Залесском / И. Б. Пуришев. — М.: MelanarЁ, 2017

Горицы в Переславле-Залесском (botik.ru)

31 марта 2003

31 марта 2003

12 февраля 2015

12 февраля 2015

13 июня 2024

13 июня 2024

15 октября 2024

15 октября 2024

Комментарии и обсуждение

Трехъярусная колокольня построена в 1760-1770-е годы. После упразднения Горицкого монастыря в 1788 году почти все его колокола были отвезены в Петербург и помещены на колокольню Петропавловского собора. В Переславском музее хранится колокол из Горицкого монастыря. Судя по имеющейся на нем надписи, он был отлит на Украине в 1649 году мастером Андреем Савичем Людвистром «за позволением его милости пана Богдана Хмельницкого, гетмана войска запорожского».

Из книги "Самые знаменитые монастыри и храмы России". - Москва, "Вече". 2004, стр. 161-162

В надписи на колоколе упоминание Александры Павловны Финляндской (урождённой Богдановой) - внучки известного литейщика Михаила Гавриловича Богданова и супруги Николая Дмитриевича Финлянского, по фамилии которого колокольный завод назывался с середины XIX до начала XX века. Колокол 1865 года, отлит на заводе Финляндского.