«…Уникальный по конструкции Спасо-Преображенский собор (1558-1566 гг.) был, по-видимому, построен теми зодчими, которые возводили Трапезный комплекс, при непосредственном участии игумена Филиппа.

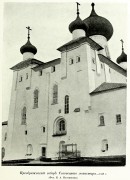

Высокий с мощными стенами Спасо-Преображенский собор с четырьмя верхними угловыми приделами, напоминающими башни с узкими окнами-бойницами, имеет вид крепостной твердыни. Основной объем собора - массивный сорокаметровый куб, утвержденный на мощном цоколе из гранитных плит, чуть сужающийся кверху, производит впечатление монолита. Храм господствует в окружающем пространстве: он первым появляется на горизонте при подходе к монастырю по морю, его же громада, подобная вздымающейся к небу горе, привлекает восхищенные взоры паломников, входящих в монастырь через Святые врата. Широкие угловые лопатки, выложенные с уклоном внутрь, отсутствие горизонтальных членений фасадов, центральный световой барабан, имеющий форму усеченной пирамиды, подчеркивают устремленность храма к небу, как бы напоминая о цели Христианского жизненного пути.

Этому же напоминанию способствуют и изображения в закомарах на западном фасаде Преображенского собора. Они появились B конце ХVІІ - начале XVIII века. В описи 1705 года о них говорится: «С западной стороны тоя церкви в четырех закомаринах писано настенным письмом образ Преображения... да образ Благовещения... да образ преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев, да образ Филиппа Митрополита, да Германа Чудотворца».

Эти иконописные изображения иллюстрируют основополагающие для понимания пути спасения понятия. Образ Преображения свидетельствует о возможности изменения человеческой природы под действием божественной благодати. Образ Благовещения напоминает о милости Бога, умалившегося до вмещения в человеческую утробу, и о величии человека, могущего быть храмом Божества. Изображения основателей Соловецкой обители преподобных Зосимы, Савватия, Германа и святителя Филиппа являют наглядный пример достойного завершения пути спасения - достижения святости.

Собор трехъярусный. В нижнем ярусе находятся подклеты, имевшие хозяйственное назначение, а также использовавшиеся для захоронений. Толщина стен собора достигает на уровне подклетов четырех-пяти метров. На втором ярусе расположен главный храм с двумя приделами: северный придел освящен в честь преподобных Зосимы и Савватия, а южный - в честь архистратига Михаила. В угловых надстройках третьего яруса помещаются еще четыре придела: северо-западный - Иоанна Лествичника, юго-западный - Феодора Стратилата (оба эти придела освящены в честь святых покровителей сыновей Иоанна Грозного), юго-восточный - Собора двенадцати апостолов и северо-восточный - Собора семидесяти апостолов.

Собор увенчан пятью луковичными главами центральной и четырьмя придельными. Каждый верхний придел завершается бочкообразной деревянной кровлей, над которой на глухом цилиндрическом барабане высится луковичная главка, покрытая лемехом. Центральная глава также покрыта лемехом, она возвышается на сужающемся кверху восьмигранном барабане над четырьмя придельными главами. Восьмиконечные деревянные кресты на всех главах были обиты золоченой медью.

В посвящении приделов Собора проявилось миропонимание и мироощущение русского средневековья. Главный престол освящен во имя Преображения Господня - события, смысл которого раскрывает главную цель не только монашеской, но и христианской жизни. Освящение приделов Во имя небесных покровителей царской династии (обычай такого посвящения возникает на Руси именно в этот период) символизирует идею «симфонии» (гармоничного взаимодействия) церковной и государственной власти. Освящение приделов в честь Соборов 12 и 70 апостолов воплощает собой хорошо знакомую и понятную для русского человека идею соборности, общинности, и подчеркивает апостольскую миссию Соловецкого монастыря на Русском Севере. Всходы в приделы устроены в толще южной стены, на которой можно видеть небольшие прямоугольные отверстия - оконца, освещающие внутристенные лестницы.

В XVI-XVII веках собор был окружен деревянными и каменными папертями, лестницами и переходами. В 1602 году была построена каменная галерея перехода от соборного храма в трапезную, и тогда же в южной часть паперти Спасо-Преображенского собора была устроена книгохранительная палата, где она и помещалась до второй половины XVIII века, когда была переведена в специально построенное помещение на первом ярусе колокольни. Существующая каменная паперть, которая окружает собор с северной и западной сторон, сформировалась в результате многократных переделок XVIII-XIX веков.

В наиболее соответствующем XVI веку облике собор можно увидеть с юго-востока, так как с этой стороны отсутствуют пристройки. На южном фасаде сохранился оформленный порталом вход на уровне второго этажа, к которому вела деревянная лестница. Сохранились южная и центральная алтарные апсиды. В плане они прямоугольные в отличие от обычных полукруглых. Возможно, что здесь сказалось влияние деревянной архитектуры, основным формообразующим элементом которой была прямоугольная клеть. Вместо северного Зосимо-Савватиевского придела в 1860 году был пристроен Троицкий храм. Под центральной апсидой алтаря в подклете находилась часовня преподобного Зосимы на месте его погребения в 1478 году. В настоящее время в усыпальницу преподобного Зосимы можно пройти из подклета Троицкого собора через северный вход в подклет Преображенского собора. Сохранился перспективный портал, обрамленный наличником с килевидным завершением и резными каменными вставками в виде двойных дынек.

Усыпальница преподобного Зосимы представляла собой сводчатое квадратное помещение со стороной 5,3 м. Место первоначального погребения святых мощей преподобного Зосимы было отмечено гробницей, обитой досками, поверх которой была положена большая икона преподобного (128х64 см). На стене над гробницей помещались вырезанная из дерева и раскрашенная икона, изображающая перенесение мощей преподобного Зосимы (55,5х40 см), и резная же надпись о времени погребения и перенесения мощей.

В ХІХ веке в усыпальнице находился также «крест, сделанный из весьма толстых сосновых брусьев и, по верованию народа, обладавший целебным действием против зубных болей. Нужно только с верою, после предварительной молитвы, своими собственными больными зубами погрызть этот крест; он так усердно грызется страждущими паломниками, что в одном месте совсем перегрызен, и верхняя часть стоит отдельно, приставленная к стене. Несомненно, не одна сотня тысяч людей грызла этот крест, и не одна тысяча получала исцеление. Многие, желая запастись целящим де- ревом, стараются отгрызть его как можно больше, прячут в бумажки отгрызенные куски и по приезде домой по доброте душевной дают болящим соседям».

Спасо-Преображенский собор двустолпный. Два массивных квадратных в плане столпа разделяют интерьер на три нефа по направлению север-юг, и на два - по направлению восток-запад. Нефы перекрыты крестовыми сводами. Наклоненные внутрь стены и сужающиеся кверху грани центрального светового барабана создают ощущение сильного перспективного удаления. Арочные входы в собор расположены с южной, западной и северной сторон. Храм хорошо освещается арочными окнами, низ откосов которых выложен ступеньками с расширением оконного проема внутрь, чтобы обеспечить проникновение света сквозь толщу стен.

Полы, по-видимому, первоначально были вымощены кирпичом. Фрагменты этого древнего мощения с отпечатками ладоней на кирпичах ручного изготовления можно видеть у южного столба. В 1797 году пол в соборе был выложен квадратными белыми и темными известняковыми плитами «в шахмат». В алтарную часть, где находится главный престол в честь Преображения Господня, ведут две арки в восточной стене: большая, соответствующая расположению царских врат, и малая - северных (пономарских) врат. Две двери, расположенные прямо в иконостасе, с соответствующими арками в стене соединяли собор с придельными храмами: Зосимо-Савватиевским с северной стороны, Михаило-Архангельским с южной.

Главный престол был освящен 6 (19) августа 1566 года в день Преображения Господня. А 8 (21) августа мощи преподобных Зосимы и Савватия были перенесены в собор от земных недр и поставлены в посвященном им приделе. День перенесения мощей с тех пор стал одним из главных праздников обители. Именно в этот день мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа вернулись в возрожденную обитель в 1992 году.

Деревянный с верхней кипарисной доской престол в честь Преображения Господня был украшен серебряной одеждой чеканной работы с изображениями Тайной вечери с западной стороны, Преображения - с южной, преподобных Зосимы и Савватия с иконой Знамения и видом монастыря - с восточной стороны, Успения - с северной. По нижнему краю одежды была вырезана надпись: 1843 года обложен престол при игумене Димитрии с братиею из монастырского ломового серебра; веса 2 пуда 16 фунтов 72 золотника (39 кг)».

Над престолом висела деревянная резная золоченая снаружи и внутри восьмигранная сень, на которой помещались 24 иконы разных святых в резных золоченых рамах. Внутри сени как бы парил сребропозлащенный голубь (весом около 800 г) - символ Святого Духа. Из резной надписи на сени следовало, что сделана она была в Соловецком монастыре через год после подавления «сидения» 3 апреля 1677 года в первый год царствования Феодора Алексеевича при архимандрите Макарии. В настоящее время сень находится в отделе деревянной резьбы музея «Коломенское».

На горнем месте находился сребропозлащенный четырехконечный запрестольный крест, с лицевой стороны которого было укреплено белое литое распятие Господне, а с обратной стороны вычеканены изображения страданий Христовых. Из надписи на рукояти креста следовало, что он был пожертвован в 1794 году кошевым атаманом Запорожской сечи Петром Ивановичем Кальнишевским.

Также на горнем месте в иконостасе находилась древняя икона Божией Матери Одигитрии, которой митрополит Филипп благословил 25 июля 1566 года (в день поставления на митрополию) соловецкого старца Иова, а он, в свою очередь, 1 января 1568 года поставил икону в Преображенском соборе «на поклонение православным христианам». Там же находился список греческой иконы Богородицы Троеручица», принесенный в дар Святейшему Патриарху Никону со святой горы Афон из Хиландарского монастыря архимандритом Феофаном в подмосковный Воскресенский монастырь, называемый Новый Иерусалим, в 1663 году.

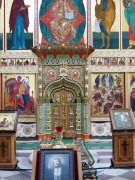

Основным украшением собора был трех-, а затем пятиярусный тябловый иконостас, крепившийся на алтарной стене. В 1697 году на пожалованные Петром I деньги (600 рублей) был сооружен новый резной позолоченный иконостас в стиле барокко. Часть икон была поновлена, некоторые написаны заново, однако в основном сохранились иконы письма XV-XVII веков, которые в ХVІІІ веке были украшены богатыми окладами.

В местном ряду иконостаса правее двери в придел архангела Михаила находилась икона святителя Филиппа митрополита Московского в серебропозлащенном окладе весом 7 фунтов 77 золотников (3,2 кг). Митра на главе святителя по материи была низана мелким жемчугом с драгоценными камнями, а по краю обнизана перламутром.

В арке южной стены стояла «рака, в коей почивали мощи Святителя Филиппа, деревянная, длиною 46, шириною 17, вышиною 20 вершков (204х75,5х89 см), снаружи передняя сторона и крыша обиты парчею крестовою апплике; внутри обито атласом зеленым, с белыми цветами, на крыше написан образ Святителя живописным художеством. Рака запирается внутренним замком. В сей раке находится ковчег с крышею, длиною 9, шириною 3 вершка (40х13 см), в нем часть мощей Святителя Филиппа Московскаго, бывшаго Игумена Соловецкаго, длиною во весь ковчег, и две части его же каждая длиною около вершка (4,4 см), обложены серебром золоченым, чеканной работы, верхняя доска или крыша, снаружи обложена серебром белым, по коему вырезан образ сего Святителя, а внутри его же образ живописный; на нем риза и венец серебряные, золоченые, чеканной работы». Перед ракой со святыми мощами святителя Филиппа, подающими исцеление приходящим с верой, висела «серебряная старинной работы большая лампада, на коей подпись: "1753 г. февраля 20 дня, сделана сия лампада Соловецкого монастыря из вкладного казенного серебра при архимандрите Геннадии с братиею"».

В иконостасе около раки на восточной стороне икона «Пресвятыя Богородицы Словенския, длиною 10% вершков (46,6 см), на ней венцы с короною, чеканной работы, золоченые, а цата резная, белая, серебряная, весу двадцать восемь золотников, свет и поля сребропозлащенные, басменные; на обороте сея иконы написано: "моление Игумена Филиппа"». В 1830 году были устроены иконостасы вокруг столпов, как драгоценные обрамления для двух чудотворных икон Богоматери - «Сосновской» и «Хлебенной».

Согласно описи 1866 года иконостасы вокруг обоих столпов состояли из трех частей и располагались, соответственно, с трех сторон. На каждой стороне были установлены по две великолепных витых колонны с карнизами и с резьбой.

С западной стороны столпов были устроены балдахины, украшенные штофными малиновыми занавесями с бахромой и кистями, и по два вырезанных из дерева Ангела. У южного столпа Ангелы держали в руках рипиды, вырезанные из дерева. Ангелы как бы охраняли поставленную под балдахином икону Пресвятой Богородицы «Корсунская (по местному названию Сосновская), явившуюся в древности, при морской Сосновой губе на сосне от монастыря в 15-ти верстах; длиною 814 вершков (36,6 см), на ней два венца с прорезною короною, и вся ризы серебряные, золоченые, чеканной работы, на короне один хрусталь желтаго цвета и пять звезд стразовых; весу один фунт шестьдесят золотников. Убрус и два ожерелья низаны жемчугом мелким и средним, на убрусе одна жемчужина и одно стекло в оправе, и пять зерен бурмицких, и одно стекло без оправы, на убрусе же звезда из семи жемчужин и одного стекла в оправе».

У северного столпа «Ангелы держат Дикирии и Трикирии медные, посеребренные, весом 84 фунтов; в сем иконостасе икона на западной стороне Пресвятыя Богородицы Тихвинския; на поле два Святых, длиною 6 вершков (список с явившейся Святителю Филиппу в хлебопекарне), на ней вся риза серебряная, золоченая, чеканной работы, в венце хрусталь фиолетоваго цвета, две звезды стразовых, в каждом по одному хрусталю фиолетовому, весу восемьдесят девять золотников. Убрус на Богородице по фольге низан жемчугом мелким... С трех сторон (кроме восточной) решетка железная крашеная».

В ХVІІІ века прежде беленые стены и своды собора были расписаны, с того времени изображение Спаса Вседержителя в куполе светового барабана. В 1861-1863 годах на пожалованные Императором Александром II деньги собор был вновь расписан масляными красками по сухой штукатурке. Эти росписи обветшали к 1980-м годам. Наиболее полно сохранившиеся фрагменты росписи были сняты реставраторами и сейчас находятся в фондах музея-заповедника. На паперти собора в стеклянной витрине представлена летописная надпись о пожертвованиях царственных особ (Иоанна Грозного, Петра I и Александра II) на строительство и украшение собора.

9/22 января 1864 года в день памяти святителя Филиппа состоялось торжество освящения обновленного храма Преображения Господня. «Служили всенощное бдение, водоосвящение и Божественную литургию 24 старца. Зрелище было трогательное, когда они, в светлых облачениях, выступили из алтаря на середину храма, освещенного четырьмя большими паникадилами. Стены, украшенные живописными изображениями святых ликов, открылись во всем великолепии. Представлялись воображению и те 24 старца апокалипсических, кои повергались ниц пред Сидящим на престоле и воздавали поклонение Живущему во веки веков. Пение совершалось братиею протяжно, торжественно и умилительно. Молящимся казалось, что они не на земле, а на небе; они не чувствовали утомления, хотя всенощная окончилась за полночь».

Первоначальное сложное завершение Спасо-Преображенского собора, включавшее, кроме тесовой кровли, элементы деревянных щипцовых покрытий и кокошников, крытых лемехом, в XIX веке было заменено четырехскатной железной кровлей. В 1923 году деревянные конструкции кровли и все деревянные главы были уничтожены пожаром. К началу 90-х годов ХХ века были восстановлены своды, окна, стены и все завершение Спасо-Преображенского собора, включая барабаны и луковичные главы, крытые лемехом.

В 2002 году по заказу благотворителей был написан и установлен новый пятиярусный тябловый иконостас6. Выглядит иконостас довольно эклектично, так как тябловая структура (иконы расположены как бы на полках, прикрытых расписанными досками - тяблами) повторяет конструкцию первоначального иконостаса, а сами иконы из-за пестроты красок и обилия позолоты не соответствуют традициям ХVI века.

Наиболее удачно написаны пять икон слева в нижнем ряду, которые являются копиями икон XVI века, действительно бывших в этом иконостасе. Они были вывезены в 1921 году и пребывают в настоящее время в Успенском соборе московского Кремля: «Преподобные Зосима и Савватий с житием», «Пресвятая Богородица с предстоящими преподобными Зосимой, Савватием и братией с житием», «О тебе радуется», «Неопалимая купина», «Достойно есть, четверочастная».

На северных вратах изображен благоразумный разбойник, как первый насельник рая (алтарь - образ рая). Образ Богоматери рядом с царскими вратами - неудачная копия иконы «Богоматерь - гора нерукосечная», которая находится в музее «Коломенское». Эта большая (91х127 см) икона была написана для местного ряда первоначального иконостаса Преображенского собора и находилась с северной стороны от царских врат за иконами «Богоматерь Тихвинская» и «Успение». Тип иконы «Богоматерь - гора нерукосечная» встречается довольно редко. Иконография ее связана с толкованием пророком Даниилом сна царя Навуходоносора, который видел гору и камень, отколовшийся от нее и сокрушивший колосса на глиняных ногах. «Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный отсечеся Христос», - поется в церковном песнопении. Поэтому на иконе Богоматерь с младенцем на руках изображена сидящей на высоком нарядном, подобном покрытой цветами горе троне. Узор на одеждах Богоматери напоминает облака, клубящиеся над горными вершинами. Свиток в руке младенца с надписью: «Аз есмь прежде Авраама...» свидетельствует, что он и есть воплотившийся предвечный Бог. На иконе представлено несколько наиболее часто используемых в церковных гимнах образов Богоматери: лестница - Радуйся, лествице небесная, ею же сниде Бог», неувядающий цветок - «Радуйся, цвете нетления», светильник - «Радуйся, светило незаходимого света».

Царские врата - современная (2003 г.) копия врат, подаренных келарем Троице-Сергиевой лавры Александром Булатниковым «по себе и по своим родителям в наследие вечных благ». Врата были вывезены в 1939 году и находятся в Москве в музее «Коломенское».

Справа от царских врат помещен храмовый образ Преображения Господня. Преображение есть явление Божественной природы Спасителя в его человеческой природе. По мысли святого Григория Паламы, Фаворский Свет — это «Слава Божия», в нем апостолам была открыта тайна светоносного града Нового Иерусалима. Господь преобразился, чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами...

Второй ряд иконостаса состоит из так называемых «пядничных», или аналойных, икон (размер которых не превышал 30 см). Третий ряд (деисусный чин) - образ Страшного суда: Спаситель изображен как сидящий на престоле судия, а святые молятся об определении участи тех, кто обращается к ним за помощью Четвертый ряд - праздничный - раскрывает перед нами Евангельскую историю. в центре которой крестная жертва Спасителя. В центре пятого пророческого - ряда находится икона Божией Матери «Знамение» с младенцем на лоне, так как одной из главных тем ветхозаветных пророчеств было боговоплощение - явление Бога на земле в человеческом образе. В верхнем ряду можно видеть ветхозаветных праведников, начиная с Адама и Евы.

В 2007 году (в год 500-летия со дня рождения святителя Филиппа, митрополита Московского), в день Преображения Господня высокопреосвященнейший Алексий, архиепископ Орехово-Зуевский, совершил Великое освящение Спасо-Преображенского собора, воздвигнутого трудами и молитвами святителя Филиппа.

Собор не отапливаемый, поэтому богослужения в нем совершаются только в летние месяцы. Поэтому с 1992 по 2015 год в летнее время мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа переносились в собор и помещались слева на солее под резной сенью, изготовленной в 1997 году. В 2016 году мощи преподобных вернулись на историческое место, где они находились до 1920 года, в Троицкий Зосимо-Савватиевский собор, «выросший» из придела Зосимы и Савватия Спасо-Преображенского собора.

21 августа 2016 года Святейший Патриарх Кирилл огласил указ, согласно которому в ознаменование 450-летия перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в главном храме Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - Спасо-Преображенском соборе благословляется совершение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш...» «Поскольку в настоящий момент в Спасо-Преображенском соборе ведутся большие реставрационные работы, то я благословляю совершение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш...» в Свято-Троицком храме, а когда возродим Преображенский собор, то эта привилегия перейдет к Преображенскому собору», - отметил Святейший Патриарх Кирилл.

В 2016 году были закончены работы по реставрации объединенной паперти Спасо-Преображенского и Свято-Троицкого соборов, которая образовалась в 1860-е годы в результате перестроек паперти придела Зосимы и Савватия и каменной галереи, соединявшей с 1602 года паперть Спасо-Преображенского собора с Трапезной палатой.

Необходимость крытой галереи была обусловлена тем, что после праздничных богослужений на трапезу полагалось идти с чином о Панагии - торжественным шествием, впереди которого несли богородичную просфору. При соловецком климате с обилием осадков удобнее было совершать это шествие под крышей. Галерея выстроена на арочном основании из необработанных валунов по той же технологии, что и стены. Северная часть галереи, примыкающая к паперти Успенской трапезной церкви, восстановлена такой, какой была в ХVІІ веке - тесовая кровля на кирпичных столбах. Южная часть оставлена в виде, соответствующем ХІХ веку, когда были заложены проемы между столбами и вставлены большие застекленные оконные рамы.

Примечания

1. Патриарх Никон, глубоко почитавший святителя Филиппа и старавшийся ему подражать в первосвятительском служении, подражал ему и в своей храмоздательной деятельности. При постройке Спасо-Преображенского собора Ново-Спасского монастыря в Москве (1647 г.), Успенского собора Иверского Валдайского монастыря (1656 г.) и Крестовоздвиженского собора на Кий-острове (1661 г.) он взял за основу конструкцию Соловецкого Спасо-Преображенского собора.

2. В 1795 г. придел был расширен: «пристроен вновь алтарь и церковной паперти прибавлено». Следующая перестройка последовала в 1816 г., когда выстроен был алтарь над проездной аркой, соответственно увеличилось и пространство церкви.

3. «Выдано на иконостасное в соборной Преображенской церкви строение денег в Москве 200 рублей да на Двине из таможенных доходов 400 рублей».

4. По свидетельству П. Д. Барановского, иконостас был разобран и уничтожен сотрудниками школы юнг Северного флота в начале 1940-х годов. (Соловецкий монастырь: из архива П. Д. Барановского. - М., 2000. Т.1, с. 37). Некоторые иконы, например, образ Спасителя с припадающими Зосимой и Савватием, бывший в местном ряду иконостаса справа от царских врат, находятся в коллекции Третьяковской галереи. Другие иконы оказались в музеях Московского Кремля и в музее «Коломенское».

5. Духовная беседа. 1864. No 14. С. 495-505.

6. Иконостас выполнен мастерами Российского фонда архитектурного наследия имени Андрея Рублева по проекту академика О. И. Журина. Освящен 18 августа 2002 года.

7. Акафист Пресвятой Богородице.

8. Врата были подарены для Зосимо-Савватиевской церкви в 1633 году. Позднее они были перенесены в Успенскую церковь, а после 1785 года - в Благовещенскую. В надписи на резных колоннах упоминается имя резчика Троице-Сергиевой лавры Льва Иванова…»

Из книги: Никона (Осипенко), монахиня. Соловецкая обитель: история и святыни: книга паломника / [Никона (Осипенко), монахиня]; Спасо-Преображен. Соловец. ставропиг. муж. монастырь. - Соловки: Издание Соловецкого монастыря, 2017, стр. 419-429.

22 июля 2024

22 июля 2024

6 августа 2024

6 августа 2024

6 августа 2024

6 августа 2024

5 сентября 2024

5 сентября 2024

21 декабря 2024

21 декабря 2024

Комментарии и обсуждение

Cпасо-Преображенский собор центральное сооружение архитектурного Соловецкого монастыря. Заложенный в 1558 г. он стал средоточием лучших достижений зодчества, живописи и декоративно-прикладного искусства. На протяжении столетий его облик и внутреннее убранство подверглось значительным изменениям, вплоть до полной утраты заполнения интерьеров.

Реставрационные работы последних десятилетий отчасти вернули ему архитектурный облик, собор приспособлен для церковных служб. В 2002 г. был установлен и освящен новый иконостас, исполненный в стилистике XVI столетия. В 2012-2017 г.г. проведены следующие работы: реставрация фасадов, кровли, реставрация и воссоздание оконных и дверных заполнений, реставрация и воссоздание гранитной лестницы, реставрация интерьеров, полов, инженерных сетей.

Информация с сайта Министерства культуры Российской Федерации, http://www.mkrf.ru