«…Троицкий Зосимо-Савватьевский собор «вырос» из северного придела Спасо-Преображенского собора, в котором находились мощи преподобных Зосимы и Савватия с 1566 года. Придел дважды расширялся в восточную сторону - в 1795 и в 1816 году, однако к середине XIX века стало очевидно, что необходим новый просторный теплый храм: слава о подвигах и молитвенном предстательстве Соловецких чудотворцев, а также чудесное избавление Соловецкой обители от нападения англичан в 1854 году привлекало множество богомольцев. Поводом к началу строительства храма послужило посещение обители императором Александром II в 1858 году. Обратив внимание на тесноту Зосимо-Савватьевской церкви, он пожертвовал 2000 рублей на постройку новой, более вместительной, с приделом во имя своего святого покровителя благоверного князя Александра Невского.

Троицкий собор был в основном построен за два летних месяца 1859 года по проекту архангельского губернского архитектора Алексея Петровича Шахларева. В строительстве собора принимала участие вся братия, даже старейшие иноки усердно носили кирпичи и известь для постройки. Здание собора представляет собой куб, перекрытый четырехскатной кровлей из окрашенного листового железа. Над цилиндрическим световым барабаном возвышается массивная луковичная глава, которая в ХІХ веке была «покрыта листовым железом, окрашена голубою кобальтовою краскою, а по ней звезды вызолочены червонным золотом на мардане, выше главы яблоко в диаметре два (1,4 м), а вышиною полтора (1,1 м) аршина из медных листов, вызолочено так же, над ним крест деревянный восьмиконечный, обит медными листами и вызолочен червонным золотом на мардане». В настоящее время восстановленная в 2010 году глава покрыта медью.

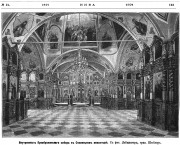

Интерьер собора поражал паломников великолепием отделки и обилием света. Обширное внутреннее пространство собора разделено на три равных по площади нефа четырьмя прямоугольными пилонами, поддерживающими своды. Освещение в основной части храма двухсветное: полукружия окон второго света расположены над парными окнами. Алтарная часть храма выделена аркадой с гранеными столбами и большой аркой в центре. Алтари разделяются капитальными стенами с арочными пролетами.

Первым был освящен престол в южном приделе во имя преподобных Зосимы и Савватия 1/14 мая 1860 года. Деревянный престол был украшен одеждой, верхняя часть которой была из штофной материи малинового цвета, а нижнюю составляли с трех сторон серебряные доски с чеканными, частью позолоченными изображениями с финифтяными накладками. С западной стороны было изображено «Положение Господа во гроб», с южной - «Преображение Господне», а с северной - «Пресвятая Богородица в облаках, пред нею в молении: Преподобные Зосима, Савватий, Герман и Святитель Филипп». Восточная сторона престола была закрыта медной посеребренной доской с изображением креста чеканной

Главный престол был освящен 27 сентября/10 октября 1861 года во имя Святой Троицы, а освящение престола в северном приделе во имя святого благоверного князя Александра Невского состоялось в день преставления преподобного Зосимы 17/30 апреля 1862 года. Резной вызолоченный иконостас был выполнен под руководством московского мастера Астафьева, а иконы писаны в 1861 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре под руководством лаврского иконописца иеромонаха Симеона. Стены храма и алтаря были расписаны масляной живописью в 1873-1876 годах.

Согласно описи 1866 года, у передних столпов были устроены два клироса на деревянных помостах - «окрашены лаковою краскою, с резьбою золоченою, и по одному клиросу таковой же работы, пред иконостасами придельных храмов, при стенах южной и северной, и пред всеми четырьмя клиросами, по одному шкафу деревянному, или аналою для книг, столярной работы, окрашенных под ореховое дерево. Подле правого переднего столпа на северной стороне находится место для Настоятеля, таковой же работы, окрашено голубою краскою, а резьба вызолочена червонным золотом, вверху обито бархатом красным, с двух сторон решетка железная, крашеная...

Полы в алтарях и солеи с амвонами возвышены на две ступени (6,5 вершков) и настланы белою каменною плиткою, а вся церковь таковою же перемешана с гранитом темного цвета, в виде шахматной доски». Каменное покрытие полов с соответствующим рисунком восстановлено в 2011 году.

С северной стороны к Свято-Троицкому собору примыкает помещение Ризницы и Никольская церковь. Юго-западный угол собора, где при всех перестройках оставались мощи преподобных Зосимы и Савватия, имел общую стену с главным алтарем Преображенского собора. Через арку в западной стене был выход на солею древнего собора: «внутри церкви, подле рак, в западной стене двери деревянные, ведущие в Преображенский Собор».

Рядом находился и главный вход в храм с северной паперти Спасо-Преображенского собора. На деревянных дверях изнутри был «на правой половинке написан Ангел Господень со свитком, а на левой таковой же с пламенным мечем». Перед входом в собор находился длинный прилавок, где можно было подать просфоры с именами для поминовения о здравии и упокоении, записать имена усопших в монастырский синодик на 1 год (30 коп.), на 3 года (1 руб.) или на вечные времена (3 руб). Фёдоров указывает, что в народе существовал огромный спрос на монашескую молитву об усопших: в 80-е годы XIX века за поминовение усопших в монастырь жертвовали около 20000 рублей в год. Далее продавались билетики на молебны и панихиды, которые затем предъявлялись служащим иеромонахам. В конце прилавка благочестивые паломники запасались свечами и направлялись к поставленным справа от входа в собор у южной стены ракам с мощами преподобных Зосимы и Савватия.

«Над арками величественно высится дорогой резной, золоченый балдахин... С балдахина спускаются три массивных серебряных лампады, из которых на одной неугасимо горит масло, а на остальных во время богослужения ставятся свечи. Перед лампадами стоит на полу большая железная кружка в виде кубического ящика в 5 четвертей вышины с надписью на одной стороне: "Преподобным Зосиме и Савватию в монастырскую казну. Под балдахином, на перешейке, между 2 арками помещен образ преподобных Зосимы и Савватия, а поперек образа протянута проволока, на которой повешена масса серебряных вещиц, изображающих более или менее грубо разные части человеческого тела: глаза, руки, ноги, голову; есть изображение всего человека, а также коров и лошадей. Нечего говорить, какое странное впечатление производят на незнающего человека эти вещицы, которые представляют собой не что иное, как дары преподобным от болящих или болевших. Дары эти - то просьбы больных о выздоровлении, то благодарность за полученное исцеление. У кого что болит, тот приносит соответственное серебряное изображение к преподобным или сам, или же дает обещанное принести по исцелении, или же, наконец, посылает вещицу чрез знакомых, если сам не может идти в обитель. У многих существует уверенность, что такой способ просьбы самый действительный. Повешенные серебряные изображения монастырь или переливает в другие вещи, или же сбывает в г. Архангельск, где на рынке есть торговки, специально занимающиеся продажею этих изображений.

По правую сторону балдахина стоит шкаф, близ него широкая со спинкой скамья в виде дивана, по левую сторону балдахина большой стол, весь уставленный склянками, в которых одни содержат масло от неугасимой лампады преподобных, другие - "Святую воду" (крещенская освященная вода с примесью благовонной воды, употреблявшейся при омовении мощей угодников). И масло, и вода считаются целебными против всех болезней и хорошо раскупаются от 10 до 20 коп. за склянку, смотря от величины. Каждая склянка имеет на одной стороне выпуклое изображение: в верхней части - Знаменской Божией Матери с благословляющими руками, по бокам - преподобных Зосимы и Савватия, а внизу, между ними, Соловецкая обитель. Такое же изображение имеет печать на просфорах.

Вот богомолец пробирается между густой толпы народа, кладет на лампаду свою свечу. Свечей скапливается огромное количество, так что поставить их на лампадах и зажечь одновременно нет никакой возможности, и поэтому часть маленьких свечей глазомером заменяется большими - в 1 аршин (71см) длины. Такие свечи продеваются чрез проволочные кольца, прикрепленные к лампадным цепям на высоте трех четвертей аршина от поверхности лампады, вследствие чего не могут сгореть больше четверти своей величины...

Близ самих мощей стоит гуськом ряд богомольцев, в ожидании очереди приложиться к преподобным. С глубочайшим благоговением, с трепетным сердцем паломник кланяется в землю перед раками преподобных и целует их изображения, совершая все это как бы пред самим Богом, и при той торжественной таинственной обстановке, которая окружает гробы угодников, душа паломника невольно бывает объята каким-то страхом, трепетом он чувствует себя погруженным как бы в священную атмосферу благодати Божией. И почти каждый паломник, прося о какой-либо помощи или получив ее, сам непосредственно приносит от себя какой-нибудь дар Угодникам, кладя его на раку их, близ ног. Всякий приносит "по мере возможности", чем он богат: кто кладет платок, кто холст, кто варежки, рукавицы, рубашки, всевозможнейшие мотки ниток, полотенца, салфетки, женские платки и т. д. Раз при мне даже был такой случай: один зырянин из Печерского края поднес преподобным лыжи, причем задки их стояли на полу, а носки упирались в сами раки. В большинстве случаев все эти дары - изделия самих дателей и лежат на раках короткое время - около 5 минут, а затем убираются в близстоящий шкаф, а когда он наполнится (за одно богослужение), то на скамью или под нее, на пол.

Подходя к кубическому ящику, стоящему пред лампадами, паломник вытаскивает свою мошну, и на лице его нередко изображается нерешительность, сколько опустить. К таким иногда подходит монах и говорит: "Смотри, не утаиваешь ли ты чего? опускай все, что тебе другие дали, а то преподобные тебя накажут!" И я видел сам несколько раз, как такие паломники - мужички, с виду очень бедные, опускали от 5 до 50 рублей. Не всегда все опущенные деньги свои собственные; часто большая или меньшая часть их получены от соседей - односельчан "для передачи преподобным". В каждую навигацию вынимается из одного кубического ящика, стоящего пред раками, близ лампад, около 8000 руб., иначе сказать, каждый богомолец опускает в эту кружку 66 коп., а во все остальные кружки и кошельки в пользу монастыря - 36 коп., так как ежегодный кошельковый и кружечный сбор обители в среднем равняется 12000 руб.

Есть не малое количество больных богомольцев, которые приезжают в обитель с надеждою получить чудесное исцеление от преподобных; в большинстве случаев это бесноватые, кликуши, икотницы, параличные и т. д. Трудно представить, сколько хлопот, лишений, неприятностей приходится иметь провожатым таких беспокойных или беспомощных больных, привозимых иногда за тысячи верст. Вступая в обитель, провожатые этих больных, прежде всего, приносят дары преподобным, а затем обращаются с просьбою к монаху, стоящему при мощах, дать пелену, которая покрывает раки. Пелена эта, по верованию народному, священна и обладает благодатной силой, исцеляет верующих от всех недугов. Больного, или больную, ставят пред мощами на колена, голову прикладывают до земли и всего покрывают священной пеленой, так повторяется каждое богослужение. Такой больной, распростертый в таинственном полумраке пред гробами преподобных, с густою массою народа вокруг, народа, благоговейно стоящего, горячо молящегося, при огромном количестве горящих свеч на дорогих лампадах, при всей торжественной величественной обстановке храма - производит глубокое впечатление на всякого новичка, глаза у всех блестят, воздух проникнут какой-то благодатной священной силой, все с напряжением смотрят на распростертого больного в ожидании чуда, веря в его возможность. Так и думаешь: вот больной встанет и громко скажет: "Слава преподобным, теперь я здоров"! И, по словам богомольцев, редкое лето не бывает чуда.

Рассказы о чудесах с разными дополнениями и вариациями, всевозможнейшие легенды, разносятся по всем закоулкам православной Руси и сильно влияют на религиозное чувство и воображение набожных крестьян, возвышая в то же время славу обители. Хотя я и мало беседовал с паломниками, но все же слышал о нескольких чудесных исцелениях. Так, в 1884 г. привезли в обитель мальчика, лет 16, больного острым умопомешательством. Мальчик работал на заводе и там же жил, ночуя в казарме. Раз утром товарищи начали будить его к работе, мальчик не просыпался. Тогда его окатили ведром холодной воды, он вскочил, задрожал и с того времени помешался, а на пути в Соловки постоянно порывался броситься через борт в воду. В Соловках этого мальчика три дня, во время всех богослужений, держали под пеленой преподобных и служили им молебны. Мальчику сделалось значительно лучше, и он мало по малу оправился. Родственники, видя чудо, оставили мальчика в обители "поработать преподобным", так как заранее обещали это в случае выздоровления. В 1886 г. прибыл в обитель больной крестьянин с параличом ног. Когда он из-под пелены, приложившись к ракам преподобных, должен был идти причаститься св. Таин, то сделал это без посторонней помощи...

В конце обедни пред раками преподобных торжественно служится общий молебен; все иеромонахи монастыря, обыкновенно не менее 30 человек, в священных облачениях с клобуками на головах ставятся в два ряда, во главе их с драгоценной митрой на голове архимандрит, пользующийся правами архиерейского служения, величественная обстановка всего храма, громогласное, стройное, простое (совершенно в народном духе) пение двух хоров, из которых в каждом около 25 человек, служение самим преподобным и непосредственно перед ними, в их святом месте - все это поражает, ошеломляет паломников, они как бы находятся на небе, отрешившись, забывши все земное, и испытывают высокое наслаждение, особенное какое-то душевное ликование, как бы чувствуя в себе Бога. Восторженность, высокий религиозный энтузиазм заметен в это время на многих лицах».

В 1923-1937 годах в Троицком храме помещалась карантинная рота для вновь прибывших заключенных. «Утром обнаружили в нашем размещении на нарах, что наши архипастыри, архиепископ Ювеналий, епископ Глеб и епископ Мануил были помещены на том месте нар, где доски были положены на жертвенник – таким образом, они спали на жертвеннике... По этому поводу архимандрит Серафим изрек следующее: "Воистину исполняется в самой жизни наш богослужебный возглас, приносимый нами, когда мы вырезаем на жертвеннике Святый Агнец: «Яко овча на заколение ведеся, яко агнец непорочен прямо стрегущего его безгласен»"... Духовенство отбывало принудительные работы на общих основаниях... Никто из духовных никогда не заявлял протеста против назначения на ту или иную работу; никто никогда не жаловался на мнимую болезнь, а всегда все шли молча и по-христиански покорно туда, куда их назначали». Впоследствии в 1940-50-х годах в соборе размещалась столовая Учебного Отряда Северного Флота, в алтаре находилась кухня и посудомойка, а стены со бора были облицованы черной плиткой.

Вследствие пожаров и перестроек были утрачены все деревянные конструкции, разрушен кирпичный барабан с главой, разрушены окна и белокаменные полы. В 80-е годы производились работы консервационного характера по кровле: была отремонтирована стропильная конструкция и заменено покрытие, разобраны поздние перегородки и завалы мусора. В 90-х годах установлены оконные рамы со стеклами. С 2007 года в храме начались восстановительные работы силами монастыря. В год 25-летия возобновления монашеской жизни в стенах Соловецкой обители 7 января 2015 года праздничное Рождественское богослужение было впервые совершено в Свято-Троицком соборе. Поздравляя братию и прихожан с праздником Рождества Христова, архимандрит Порфирий сказал: «Эти стены более 90 лет ждали, чтобы вновь огласиться пением священных гимнов. Мы с вами стали участниками великого торжества: нам Бог дал совершить малое освящение этого собора и первую Литургию в нем. Конечно, сегодня живо и ярко вспоминается бытие этого собора в лагерное время. Здесь располагалась, так называемая карантинная рота. То есть около 80 тысяч человек заключенных, которым суждено было понести свои страдания, а часто и смерть в Соловецких лагерях, все они побывали в стенах этого святого храма, обращенного в тюремные застенки. Ко многим из них относятся слова пророка Исаии, которые произносятся на проскомидии при священнодействии с Агничной просфорой: "Яко овча на заколение ведеся, яко агнец непорочен прямо стрегущего его безгласен". Те архиереи, священники, миряне, которых мы теперь почитаем как новомучеников, действительно стали участниками страданий Христовых и восполнили Его священную жертву, приносимую ради нашего спасения».

21 августа 2016 года, в 450-ю годовщину перенесения мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора и Божественную Литургию в новоосвященном храме. Центральный престол освящен в честь Святой Живоначальной Троицы, южный - в честь преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, северный - в честь святых Новомучеников и исповедников Соловецких и святого благоверного князя Александра Невского. В южном приделе собора будут теперь постоянно находиться мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких...»

Из книги: Никона (Осипенко), монахиня. Соловецкая обитель: история и святыни: книга паломника / [Никона (Осипенко), монахиня]; Спасо-Преображен. Соловец. ставропиг. муж. монастырь. - Соловки: Издание Соловецкого монастыря, 2017, стр. 442-449.

6 августа 2024

6 августа 2024

21 августа 2024

21 августа 2024

Комментарии и обсуждение