«Слово» о погибели Рождественского собора во Владимире.

Белокаменный собор Рождественского монастыря в г. Владимире разделил трагическую судьбу многих прославленных храмов в Советской России. Однако история его «ликвидации», сохранившаяся в архивных документах, до последнего времени оставалась неизвестной.

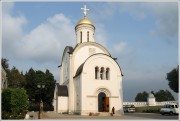

Заложенный в 1192 г., Рождественский собор сильно обветшал к XIX веку и в 1860-е годы был реставрирован — переложен почти заново, но на древнем основании, с сохранением — исключая галереи и башни — первоначального плана, всего облика и древних резных порталов. Новые иконы, иконостас, светильники, утварь украсили церковный интерьер. Так что к 1917-му году он не был ни ветхим, ни заброшенным или неприглядным. Но очень скоро стал таким.

В январе 1918 г. вышли два декрета, сыгравшие роковую роль в судьбе Рождественского монастыря: об отделении церкви от государства и об образовании ВЧК. В июле того же года в монастырь пришли новые хозяева: войска внутренней охраны, обслуживавшие нужды губернского отдела ЧК. 26 июля Епархиальный совет обратился в губисполком с заявлением, где высказал опасение, как бы с занятием монастыря в нем не превратилось богослужение. Ответ на это, опубликованный в местной газете, был такой: «Совет рабочих и крестьянских депутатов ... ни на минуту не допускал даже предположения, чтобы эта мера вызвала прекращение служб в монастырских храмах... и не думал покушаться на целость монастырской церкви... и не только не хочет лишать желающих посещать церковь, но, напротив, готов принять всяческие меры к обеспечению свободного отправления установленных религиозных обрядов». Но 15 августа 1918 г. Соборный церковный совет получил предписание: «Президиум Владимирской Чрезвычайной Комиссии предлагает Вам дать три комнаты в помещении странноприимного дома предъявителю сего иеромонаху отцу Неофиту с братиею». Архиерей, эконом отец Неофит и братия переселились из монастыря в странноприимный дом при Успенском соборе.

В октябре 1918 г. губЧК стала претендовать на Крестовую церковь и помещение под ней (двухэтажный корпус в северной линии монастыря, выходящий на улицу), собираясь использовать их для неотложных нужд военного времени — школы красноармейцев или пулеметной роты. 16 октября председатель губЧК Исаев и представитель Епархиального совета Георгиевский «вошли в соглашение» об освобождении в двухнедельный срок требуемых помещений. Здание освободили. А в нем открыли не школу, а танцевальный зал. Весной следующего года в пасхальную неделю с церкви сняли крест и повесили флаг. Прекратились службы в Рождественском соборе. Все это не могло не беспокоить людей. В марте 1919 г. губисполком получил прошение от граждан г. Владимира (88 подписей), где речь шла о Рождественском соборе: «И вот мы просим — оставьте этот храм нам, обывателям г. Владимира, оставьте его нам храмом молитвы в вере, надежде и любви... Ведь многие, многие из нас не пойдут отдохнуть душой ни в кинематографы, ни в театры, ни на гулянья - в этом для многих из нас отпала потребность, но все мы хотим посещать храм этот - наш и предков наших храм. Мы предлагаем наши услуги в подыскании помещения, удовлетворившего бы той потребности, ради которой прекращается богослужение в Богородице-Рождественском храме... мы верим, что запросы духовной жизни нашей не оставлены будут без уважения».

23 марта 1920 г. губернский отдел народного образования получил письмо от наместника Рождественского монастыря архимандрита Афанасия: «В нашем монастырском соборе (во дворе губернской Чрезвычайной Комиссии и монастырской ризницы) находятся церковные вещи, эвакуированные из западного края в начале войны 1914 г. Начальному составу монастырского начальства неизвестно точно, из какого места эвакуированы эти вещи и что именно. Возможно, что среди них есть ценные в художественном или историческом отношениях... поручить отобрать все имеющее ценность для музея, а остальное передать группам верующих, принимающих церковное имущество Рождественского монастыря».

28 июня 1920 г. командир 10-го отдельного стрелкового батальона войск ВОХР (внутренней охраны) Н. Субботин представил в губЧК доклад о необходимости занять те помещения, где еще шла церковная служба. В монастыре размещался не весь батальон, а только часть. Командиру же хотелось иметь под рукой весь батальон. 9 июля председатель губЧК в секретном письме в губисполком потребовал «все здания, расположенные в стенах Рождественского монастыря, подвергнуть полному отчуждению от ведения духовенства, так как фактически все здания Рождественского монастыря переданы 10-му батальону ВОХР, но в одном из помещений до сего времени духовенством совершаются службы ...означенное помещение под ширмой совершения религиозных обрядов может быть использовано в целях шпионажа и контрреволюции».

15 июля 1920 г. губисполком постановил передать в распоряжение ВОХР все здания в стенах монастыря, «в крайнем случае принять соответствующие меры». И в августе 1920 г. весь монастырь был занят. Верующие люди, узнав лоб этом, написали заявление (32 человека), прося отменить это постановление и передать им малую церковь. Но гражданам разъяснили, что «занятие этой церкви вызывается общественно-государственной необходимостью» и потому ходатайство их оставлено без последствий.

Какая-то часть монастырского хозяйства и имущества уже перешла в ведение новой власти. Так, 12 августа 1920 г. губземотдел просит у уездного исполкома «комплект столярных инструментов, переданных из Рождественского монастыря». В сентябре 1920 г. губисполком двумя циркулярами — от 18 числа и от 30 числа закрывает Епархиальный совет, состоявший при архиерее, то есть в странноприимном доме. Однако это отразилось и на положении Рождественского монастыря, так как вслед за закрытием Епархиального совета последовало и ущемление имущественных прав монастыря. Осуществление этих циркуляров происходило в ближайшие месяцы. 26-м октября датировано удостоверение, выданное некоему Башину «в том, что он является представителем от исполкома по закрытию Епархиального совета». Ему же 24 ноября выдан мандат на «право произвести проверку и переучет всего имущества, ранее принадлежащего Рождественскому монастырю». А днем раньше, 23 ноября, комиссия в составе председателя комсомольской ячейки 10-го батальона, иеромонаха (одного из тех, кого переселили в странноприимный дом) и двух секретных сотрудников губЧК составила акт осмотра помещений и имущества, обнаружив при этом много медных и серебряных денег. 13 декабря Башин получил еще одно удостоверение, и на следующий день «была произведена опись имущества и опись дел Епархиального совета, который находился в стенах ограды при Успенском соборе... домовая церковь... также запечатана». А 16 декабря была вскрыта приготовленная к отправке почта Епархиального совета. На другой день взломали и описали комнату архиерея и ее содержимое, а заодно и соседнюю — где жили «уплотненные» монахи из братии Рождественского монастыря, никакого отношения к Епархиальному совету не имевшие.

25 декабря командир взвода 3-й роты отдельного стрелкового батальона войск внутренней охраны получил предписание от своего командира «отправиться в уездисполком для участия в комиссии по обследованию имущества бывшего Рождественского монастыря, принадлежащего культу». Но уже очень мало что «принадлежало культу» в монастыре. 28 декабря 1920 г. архимандрит Афанасий Сахаров (уже не именующий себя наместником монастыря) «от имени группы верующих, подписавших соглашение о пользовании имуществом владимирского Рождественского монастыря,» просит передать им «разломанные иконостасы и престолы». В 1921 г. имущество монастыря (или его часть) вывезено вместе с имуществом эвакуированных «беженских» храмов в Троицкую церковь г. Владимира. В 1922 г. монастырь занимало ОГПУ, преобразованное из ВЧК.

В это время собор уже внушал очевидцам мысль о разоре и разложении. 25 июля 1922 г. заведующий губмузеем А. И. Иванов отправил в губОНО докладную записку следующего содержания: «В течение трехлетней моей работы в должности заведующего музейным отделом при губОНО мне приходилось довольно часто наблюдать, что церковное имущество закрывающихся храмов и монастырей разбирается ближними церквами... или остается взаперти в церковных ризницах, постепенно сгнивая и уничтожаясь... При осмотре церкви в Рождественском монастыре г. Владимира оказалось, что церковные облачения и другие предметы свалены кучами на полу и гниют вот уже в течение нескольких лет». Тот же Иванов обращается в губОНО 14 сентября 1922 г. с предложением передать закрытые храмы в ведение губОНО, разрешив «продажу из этих храмов всех предметов не музейного значения в пользу губОНО. На первое время достаточно было бы оставить за губОНО право распродажи имущества следующих храмов: Дмитриевского собора, бывшей семинарской Богородицкой церкви и соборного храма Рождественского монастыря.

Первые два храма как памятники древности находятся в ведении губмузея.» Действительно, 9 марта 1923 г. Владимирский губисполком постановил: передать монастыри в Главмузей, «решительно идти по линии ликвидации этих монастырей в смысле изъятия их из ведения обществ верующих и немедленно передавать в ведение органов Главмузея по описям». Этому постановлению предшествовала телеграмма из ВЦИК: «...в связи с ликвидацией монастырей губернии подлежат передаче музейного отдела имущества тринадцати монастырей: Суздаль - Евфимиева, Ризположенского, Покровского; Муром — Троицкого, Благовещенского, Спасского; Александров — Успенского; Переславль — Горицкого, Данилова, Никитского; Гороховец - Никольского, Флорищевой пустыни; Юрьев-Польский — Архангельского». В этом списке нет Рождественского монастыря; однако 2 октября 1923 г. имущество его, вывезенное в 1921 г. в Троицкую церковь, было принято по акту специальной комиссией и передано по описи губмузею в Успенском соборе. 4 августа 1924 г. на совещании при губплане поднимается вопрос о передаче бывшего Рождественского монастыря в ведение музейного отдела. В «Списке исторических храмов, монастырей и древних гражданских сооружений, закрепленных за музейным отделом Главнауки» (1923 или 1924 года; список не датирован) бывший Рождественский собор числится как «подлежащий передаче музейному отделу». То, что веками сберегала Церковь, церковный православный народ, теперь брался сберечь губернский музей в составе двух-трех работников... Это был лучший выход, но и он оказался тупиком.

В том же 1924 году между губисполкомом, губОНО, губмузеем и Главмузеем Наркомпроса затевается переписка о возможности ...уничтожения собора. 29 мая 1924 г. губОНО сообщает в губисполком: «Крестьяне села Спасского Богословской волости Владимирского уезда обратились в губмузей губОНО через уездно-городскую милицию и Владимирский уездный исполком с ходатайством о предоставлении им главного холодного Рождественского храма в бывшем Рождественским монастыре на сломку для постройки в с. Спасском из материала храма школы. Храм этот построен в 1869 г. и как копия древнего храма художественного и исторического значения не имеет. Но весь Рождественский монастырь в целом как исторический памятник состоит на учете музейного отдела Главнауки Наркомпроса. Ввиду этого губОНО не считает для себя возможным разрешить передачу Рождественского храма на сломку без ведома и разрешения музейного отдела Главнауки Наркомпроса и передает вопрос на усмотрение и разрешение губисполкома». Через два дня, 31 мая, состоялось заседание президиума губисполкома, на котором «слушали: ходатайство губОНО о разрешении сломки холодного Рождественского храма в бывшем Рождественском монастыре для постройки из полученного материала школы в с. Спасском... Постановили: просить Главмузей о разрешении сломки Рождественского храма». 2 июня губисполком «препровождает для исполнения» в губОНО телеграмму из Москвы «о командировании архитектора музейного отдела для разрешения вопроса о сломке Рождественского собора».

7 июля 1924 г. Академический центр Наркомпроса отправил в губисполком и губОНО следующее письмо: «Вследствие сообщения губмузея о возбужденном ходатайстве относительно решения сломки церкви бывшего Рождественского монастыря во Владимире, отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Главнауки Наркомпроса сообщает, что не считает возможным разрешить разборку церкви, так как она, будучи построена на остатках старинного храма, является весьма удачной копией древнейших сооружений Владимирского края и как таковая подлежит сохранению. При этом отдел отмечает, что отнюдь не возражает против использования каким-либо образом внутренних помещений церкви, ставя лишь условием ненарушение ее внешнего облика». Далее было обещано «командировать в ближайшее время своего ответственного представителя». Действительно, через несколько дней во Владимир прибыл «ответственный представитель». Им, по счастью, оказался П. Д. Барановский. 12-м июля 1924 г. датирован его автограф — «Заключение по вопросу о предполагаемой сломке бывшего собора Рождественского монастыря во Владимире... Произведенный мною подробный осмотр... дал следующее: Рождественский собор представляет собою одну из первых научных реставраций памятника архитектуры в России ... причем новые верхние части здания, включая в себя некоторые остатки старых, возведены на древней основе, представляя собою копию древнего здания, построенного 1192 г. Как реставрация древнего храма, это здание является типичным для владимиро-суздальской архитектуры, представленной весьма немногочисленными памятниками мирового значения. Вместе с тем здание собора, находясь в древних крепостных стенах бывшего Рождественского монастыря как части Владимирского кремля, совместно с рядом стоящей превосходной архитектуры колокольней сер. XVII в. и старинными гражданскими зданиями, представляет собою ценный историко-художественный ансамбль для общей картины города ... считаю, что постановление музейного отдела о недопустимости сломки бывшего собора является безусловно весьма обоснованным и подтверждается данными обследования на месте».

Выход из положения, предложенный П. Д. Барановским, поражает неожиданностью: «Осмотрев ряд других древних зданий г. Владимира, я нахожу, что заявленное требование на материал для постройки школы могло бы быть удовлетворено путем сломки новых пристроек к древнему XV в. Успенскому собору бывшего Княгинина монастыря (притвор, северная кладовая и ризница). Материала, который может получиться от сломки, должно хватить на постройку школы. При этом самая сломка пристроек представляет несравненно меньше трудностей в смысле технического выполнения ввиду незначительной, около двух саженей высоты, пристроек, нежели предполагавшаяся сломка Рождественского собора, имеющего до 15 саженей высоты, при которой большинство материала превратилось бы в щебень. Кроме того, самый материал пристроек, кирпич, гораздо выгоднее для жилой постройки, нежели мелкий известковый камень, из которого большею частью сложен Рождественский собор...» Соломоново решение! Архитектор Барановский продлил на несколько лет жизнь Рождественскому храму, но не спас его. Демоны оказались сильнее ангела-хранителя... Вскоре в результате хозяйственной деятельности ВГО ОГПУ нависла угроза над монастырской стеной. 20 мая 1925 г. состоялся осмотр стен специальной комиссией, которая нашла необходимость в разборке стены в северо-восточной и северо-западной частях.

Вновь консультантом выступил П. Д. Барановский. Его осмотр принес иные плоды: «5 июля 1925 г. я ...осмотрел древнюю стену XVII в. бывшего Рождественского монастыря... 1. Нет необходимости разбирать всю северо-восточную часть стены, давшую две трещины, так как этот участок еще достаточно прочен и только необходимо пробрать и разделать кирпичом указанные трещины и сделать наружу сток воды... 2. Нет совершенно никакой нужды разбирать верхнюю часть стены с зубцами у северо-западного угла, так как она в данном месте совершенно прочна... Оштукатурка стен недопустима...»

Еще в 1924 г. губмузей просил закрепить за ним весь Рождественский монастырь, занятый ОГПУ. В 1927 г. в связи с переездом картинной галереи музея в здание Крестовой церкви, в то время называвшейся «бывший клуб Ильича», музей возобновил свою просьбу. 1 февраля 1927 г. тогдашний директор музея Селезнев обратился в губисполком с письмом: «Ввиду того, что до сих пор вопрос о закреплении Рождественского монастыря... за музейным отделом не окончен, госмузей просит в порядке постановления СНК от 19 апреля 1923 г. означенный монастырь передать ему, госмузею». В ответ на это письмо губисполком постановил 9 февраля 1927 г.: «Вопрос... передать на рассмотрение губкомиссии по муниципализации и национализации строений». Видимо, ОГПУ не уступило: монастырь не был передан музею. Это обстоятельство оказалось роковым для собора: он был обречен. 27 декабря 1928 г. президиум губисполкома получил письмо за подписью начальника ВГО ОГПУ по фамилии Музыкант: «...Внутри вся утварь снята и прежнего вида не имеется... Соображения у ГО в смысле сломки церкви следующие: церковь не доступна для молящихся, по специфичности условий работы органов ОГПУ и для посещений посторонней публикой церкви как музейной. Музейной ценности церковь не представляет. Между тем своим расположением в центре двора ГО ОГПУ церковь весьма мешает и тем, что заслоняет свет и солнце в квартирах сотрудников, и тем, что загромождает спортивную площадку, являющуюся по своему оборудованию одной из лучших в губернии, рассчитанную и на обслуживание посторонней публики, в особенности одним из лучших стрелковых тиров с квалифицированными руководителями. Стрелковому е спорту церковь, вклинивающаяся в спортплощадку и занимающая большую площадь, мешает особенно, так как сокращает дистанции стрелковых занятий. Учитывая изложенное и то, что сотрудники ОГПУ и красноармейцы, в первую очередь нуждающиеся в физкультуре, отвечают всем для нее требованиям, чему мешает совершенно ни для кого не нужная церковь, губотдел ОГПУ просит сломать указанную церковь, дав этим возможность организовать наилучшую постановку физической культуры среди чекистов и красноармейцев и возможность улучшения состояния квартир в смысле обеспечения их солнцем и светом». Зловещая музыка эпохи, лишенной музыкального слуха, звучит в этой аргументации, сколь смехотворной и абсурдной сейчас, столь характернейшей и неотвратимой в свое время...

7 января 1929 г. президиум ГИК — на сей раз без колебаний - постановил: «...не возражать против сноса». Однако музейный отдел проявил упорство в защите памятника, состоявшего на его учете. Было вновь запрошено мнение Главнауки НКП. 23 января 1929 г. ученый специалист Главнауки Н. Левинсон дал свой отзыв: «Здание это представляет значительный интерес как научное воспроизведение памятников древнего Владимира XII в. Самое здание вполне прочно и пригодно для самых разнообразных целей, хотя бы для той же спортплощадки. Поэтому сломка его никоим образом не может быть признана рациональной». Мнение ученого специалиста осталось при нем... А Владимирский ГИК на следующем своем заседании 1 февраля 1929 г. разрешил горкомхозу «сломать здания ныне закрытых Церквей: Златовратской по ул. III Интернационала и Рождества Богородицы, расположенной в бывшем мужском монастыре». 15 февраля письмо из Главнауки обсуждалось во Владимирском горсовете. Все аргументы ученого специалиста отмели, а соображения начальника ОГПУ «приняли во внимание», причем оказалось, что «мотив: мешает спортплощадке... является условным, и помимо этого здание мешает оперативным целям ГПУ», поэтому постановили: «Просить губисполком вновь энергично поддержать ходатайство горсовета о ее сносе». Однако весь 1929 г. здание еще стояло. А в 1930-м году у памятника уже не осталось шансов: 15 января 1930 г. в газете «Правда» появилось письмо заведующего Главнаукой НКП Луппола о снятии с учета 6 тысяч памятников старины и искусства из общего числа 8 тысяч, причем 70 % из них были памятниками церковной архитектуры.

25 января Владимирский окружной исполком отправил в Главнауку просьбу о сломке Рождественского собора, подкрепив ее ссылкой на статью в «Правде». Главнауке ничего не оставалось делать, как дать согласие, которое и было зачитано на заседании горсовета 23 марта 1930 г. 8 апреля техник Денисов получил пропуск во двор ОГПУ для осмотра осужденного на слом храма. На следующий день он составил акт осмотра «строения Рождественской церкви во дворе ГПУ, предназначенной к сломке, на предмет выявления дефектности в части стен и сводов, причем установлено следующее: строение каменное, одноэтажное, высотою до 25 погонных метров, перекрытие кирпичное сводчатое, купольное, полуциркульное и коробовое, стены толщиной 0,64 м, стены и своды находятся в удовлетворительном состоянии, трещин не обнаружено».

17-м июня датирован «План работ на сломку Рождественской церкви г. Владимира... 2. В порядке строгой очередности будет произведена разборка крыши, снятие железа, обрешетки, стропил-кружал и мауэрлат... 3. Разборка кирпичного купольного свода шейки главки ломом от замка к пятам в один кирпич... 4. Разборка стен круглой формы шейки главы ломом с наружных лесов, основанных на своде церкви. 5. Разборка кирпичных полуциркульных и коробовых сводов будет произведена от замка к пятам при захвате в один кирпич длины кирпича. 6. Разборка стен ломом с лесов изнутри. 7. Разборка фундамента будет произведена до основания подошвы с укреплением стен котлована распорками... 9. Весь получаемый от разборки материал будет вывозиться в процессе работ в намеченные заранее места... для дальнейшего использования. 10. Ответственным руководителем по сломке назначается производитель работ т. Рязанцев».

7 мая 1930 г. ОГПУ потребовало снести заодно и колокольню, и тут же горкомхоз получил задание снести и ее. Все же горсовет спросил разрешения у окружного исполкома; тот 26 мая «разъяснил... что вопрос о колокольне решен одновременно с закрытием церкви». И в июне горкомхоз приступил к сломке обоих памятников. И вдруг в процессе работ окружной исполком, ОГПУ и музей получают 19 июня письмо из Главнауки за подписью Левинсона: «Сектор науки НКП решительно возражает против такого распространительного толкования разрешения Главнауки... на разборку здания собора, тем более, что при всех переговорах с представителями ОГПУ указывалось, что здание бывшей колокольни помех не представляет и сносу не подлежит. Здание колокольни является одним из замечательных сооружений этого рода XVII в., известно по специальной литературе и подлежит сохранению по своей историко-художественной ценности. Ввиду указанного, просьба отменить Ваше постановление и сделать распоряжение о приостановке разборки с исправлением сделанных повреждений. Крест может быть удален». Слишком поздно! Колокольня была уже сверху разобрана, «на реставрацию ее средства в бюджете отсутствуют в связи с напряженным состоянием, в городе имеется много ценностей аналогичного века», поэтому колокольню легче было доломать. Тогда Главнаука 6 июля попросила прислать хотя бы фото — «для окончательного решения вопроса». Но вопроса уже не было!

19 июля послан был ответ: «Церковь во дворе б. Рождественского монастыря разобрана, ломка колокольни подходит к концу, причем перед сломкой... каких-либо фотографических снимков не производилось». Главнаука не удовлетворилась ответом и 29 июля предложила областному прокурору и музею «привлечь виновных к ответственности». А виновные — это ОГПУ, или горсовет, или окружной исполком, или областной исполком... Фотографии кем-то все же были сделаны: одна датирована 1929-м годом, на ней видно еще не разрушенное здание. На другом фото 1930 г. запечатлен интерьер собора с разоренной гробницей. Обе фотографии оказались в фонде уникальных (без негативов) фотографий ГНИМА им. Щусева. Так в июле 1930 г. Рождественского собора и колокольни не стало... А в «Списке памятников высшей категории» прибавилась подробность: «Собор и колокольню Рождественского монастыря во Владимире исключить с учета как разобранные».

Источник: Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм... (О судьбах церковной архитектуры Владимирского края (1918–1939). Документальные хроники). - Владимир, 1999.

РусАрх - Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм...

27 декабря 2024

27 декабря 2024

15 июня 2025

15 июня 2025

Комментарии и обсуждение