С самого начала Успенский собор объединял в ансамбль несколько разных по облику и назначению зданий; чуть позже входил в единый комплекс детинца. С утратой этих древних пристроек и сооружений традиция ансамбля при соборе не исчезла окончательно. С конца XII в. к северо-западу от собора находились белокаменные ворота древнего детинца с надвратной церковью. Позже, вероятно, в XVII в., над церковью надстроили шатровую колокольню. Не следует ли шатровую колокольню на бывших воротах детинца, а также крыльца-паперти у трех порталов собора отнести к деятельности патриарха Иосифа, с которым связана канонизация князя Георгия в 1645 г.?

Интересные сведения о колокольне содержатся в трех описях Успенского собора: 1693, 1695 и 1708 гг. В соборной описи 1693 г. значится «колоколница каменная шатровая, на ней крест древянной, а глава обита немецким железом. На колоколнице благовестной болшой колокол, да средних и малых восмь колоколов. Да у церкви в шатре ясочной колоколчик». В описи 1695 г. практически то же описание: «Колоколница каменная шатровая, на ней крест древянной и глава обиты немецким железом. На колоколнице благовестной болшой колокол, да средних и малых восмь колоколов, да у церкви в шатре ясашной колоколчик».

В 1708 г., очевидно, после ремонта на средства стольника Племянникова, произошли изменения: «Колоколница каменная шатровая, на ней крест деревянной, глава обита немецким белым железом. На колоколнице благовесной болшой колокол во сто пуд да средних и малых пять колоколов. На колоколнице часы боевые с перечасием и с указным кругом. На колоколне вновь прибыло пять колоколов: колокол вседневной сорок три пуда девять фунтов, колокол часовой тритцеть семь пуд, два колокола с торговой башни к часам: один одиннатцеть пуд, другой два пуда, колокол промена на церковную медь на пушкарском дворе полпуда. У церкви колоколчик ясашной».

В 1708 г. вместо восьми колоколов на колокольне стало всего пять, зато появились башенные часы с циферблатом и колокольным боем (описи 1693 и 1695 гг. их не упоминают). Два из вновь прибывших колоколов были сняты с Торговой башни, где служили для боя часов. Еще один колокол был выменен на пушкарском дворе на медь. Упоминаемый «ясашный колокольчик» висел, очевидно, в притворе, может быть, в окне или проеме. С какой стороны – описи не уточняют.

В 1756 г. соборный ключарь позаботился о починке часов: «имеющиеся на соборной колокольне часы с еликовозможным своим старательством к починке приведем и в добропорядочное установление поставим и кому-либо водить прикажем». Просуществовали часы не слишком долго. В 1789 г. «изломанные» часы с соборной колокольни вновь отдавались в починку, были исправлены и «действовали порядочно». В феврале 1792 г. часы считались «от древности весьма ветхи и потому несправедливы и к починке впредь неспособны». Взамен предполагалось, если не удастся починить старые, купить в Москве новые часы, но не на соборные деньги, а на средства граждан. Очевидно, граждане новых часов не купили, поскольку на рисунках, сделанных в 1799 г. губернским архитектором И.П. Чистяковым для «Атласа Владимирской губернии», где видны западный и северный фасады колокольни, часы не изображены; очевидно, их уже не было.

Часы на Торговой башне упоминаются в Описи города (т.е. крепости – Т.Т.) Владимира 1678 г. стольника Федора Григорьевича Орлова: «На Торговой башне часы железные ветхи. Колокол часовой, он же и вестовой, весу в нем десять пуд с полупудом. Два колокола перечасные», один из них в два пуда. Именно эти два колокола – в десять с половиной пудов и двухпудовый - и попали на соборную колокольню к часам.

Под колокольней в XVIII в. хранилось артиллерийское оружие и припасы: стволы пищалей без лож, железные ядра разных калибров, порох, пушечные станки, колеса, оси, ржавое железо и проч., а в другой «каменной палатке» под колокольней - ветхих архивных дел «немалое число».

В 1806 г. шатер колокольни повредила молния. Со слов очевидцев событие развивалось следующим образом: «Протоиерей Певницкий с братиею представили, что сего апреля 20 дня во время вечернего благовестия от случившегося громового удара оного собора на колокольне шатер с южной стороны прошибен насквозь, и вышибенные кирпичи частию упали в то место, где повешены колокола, от чего производить благовест в большой колокол представляет опасность, по которому репорту резолюциею Его Преосвященства предписано: поврежденный шатер громовым ударом по непрочности его и по неспособности к починке, в рассуждении крайней опасности от падения его, разобрать немедленно. Колокола снять и повесить на столбах впредь до разсмотрения, а на построение новой колокольни сделать план, фасад и профиль и представить к разсмотрению… а о зделании плана, фаса и профиля посредством здешнего архитектора сообщить и сообщено в здешнее губернское правление. Апреля 24 дня 1806 года».

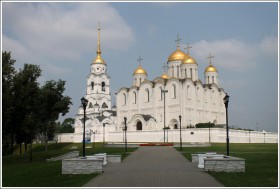

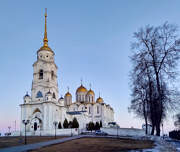

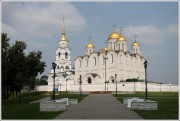

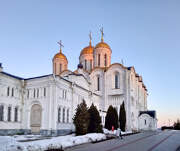

В 1810 г. построили новую колокольню, использовав белый камень от разобранного здания. Новую колокольню поставили не точно на прежнем месте, а несколько ближе к собору. Она представляет собой грандиозное, четырехъярусное со шпилем сооружение несколько эклектичного, неустоявшегося стиля. Автором проекта следует считать, вероятно, губернского архитектора Алексея Никитича Вершинского (1800 - 1811 гг.). Сквозь открытые стрельчатые арки нижнего яруса был виден северный фасад собора.

При владимирском архиерее Платоне Петрункевиче (1748 – 1757 гг.) вблизи собора в 1749 г. был построен летний деревянный дом, разобранный в конце XVIII века. В 1763 г. дом представлял собой следующее строение: «При Успенском соборе для архиерея летний деревянный на каменном фундаменте дом; в нем крестовая церковь во имя св. Алексея митрополита Московского; 13 покоев, между ними двое сени, при них вокруг переходы; по правую сторону ледник, поверх него «галдарея», изба «ренжерейная», кухня и приспешня»… С трех сторон этот дом огорожен деревянным стоячим брусчатым переплетом. При этом летнем доме под горою к реке Клязьме в 200 саженях пред огорожен деревянным переплетом».

Между собором и колокольней в 1858-1862 гг. епархиальный архитектор Николай Андреевич Артлебен встроил теплую церковь во имя св. князя Георгия с малым приделом в честь св. Архистратига Михаила, закрыв для этого стрельчатые арки и пристроив апсиду в нижнем ярусе колокольни. Георгиевский же придел в южной галерее собора был упразднен и вскоре разобран. Новый Георгиевский придел имеет необычный для храма план, вытянутый не столько в продольном, сколько в поперечном направлении – так, как диктовало реальное пространство между собором и колокольней. Особенность внешнего убранства кирпичного придела состоит в некоторой стилизации под белокаменное зодчество XII века: аркатурно-колончатый пояс близкого к собору масштаба; узкие окна между колонок, расположенные – при общей небольшой высоте здания - в два яруса; перспективный портал; фасадные полуколонны, как бы делящие фасад на прясла; апсиды, также приближенные по конфигурации к соборным. Автор проекта - известный исследователь и знаток белокаменного зодчества, член Императорского археологического общества. По его проекту перестраивался собор Рождественского монастыря; им же обнаружены были фундаменты галерей церкви Покрова на Нерли и парные резные плиты от их убранства, сделано множество других находок и написано немало работ о владимирских древностях.

Иконостас придельного храма также был создан по рисункам Н.А. Артлебена «в древнем вкусе». Справа от царских врат помещалась икона св. князя Георгия Всеволодовича, служившая прежде крышкой раки его мощей в самом соборе. В 1930 – е гг. Георгиевская церковь использовалась как склад льна владимирской межрайонной конторой «Заготлён» и даже предполагалась под снос, но все же уцелела.

В соборный ансамбль входила, по крайней мере, с XVIII в., кирпичная ограда. К 1779 г. ограда обветшала, и был начат ее ремонт. Соборный протопоп Иоанн Федоров и ключарь, иерей Алексей Савин, заключили контракт с крестьянином села Сельца Иваном Дубовым, который подрядился «состоящую при том соборе вокруг каменную ограду докласть и привесть в совершенство, заливая известью каждой ряд, а ветхое все вокруг и в срединах до одного кирпича переменить и починить…». Интересно, что для ограды предполагалось взять не новый кирпич, а предварительно сломать «ветхое каменное строение, состоящее близ теплой трапезной церкви» в доме епископа Иеронима, т.е. в Рождественском монастыре.

В 1781 г. губернский архитектор Н.П. фон Берк и комендант Корзин освидетельствовали ограду и нашли много недоделок. Ограда представляла собой кирпичный цоколь высотой около полутора метров и шириной около метра; поверх цоколя были кирпичные побеленные столбы. С южной стороны ворота должны быть сделаны вновь, с западной стороны починены, между столбов предполагались «окаты». Однако ограда так и не была до конца отремонтирована и продолжала производить впечатление полуразрушенной и ветхой.

В 1792 г. ограду предполагалось разобрать на кирпич для постройки часовни близ Торгового моста, вместо деревянной. Но, очевидно, ограду разобрали не всю или при постройке часовни обошлись вовсе без нее, так как в 1795 г. вновь ведется речь о продаже ее кирпича «для возобновления по желанию здешнего купечества обветшалых от древности Золотых врат». А «дабы собор без ограды не остался обнаженным», купечество должно было сделать небольшие каменные столбы с железными цепями «ко удержанию приезжающих и бродящего по валу скота». Но купечество отказалось от этого намерения, и ограда стояла еще несколько лет.

В 1802 г. вновь встал вопрос о починке ветхой ограды. Кирпич «хорошей доброты» поставили владимирские купцы Гордеев, Антропов, Свешников и Бабушкин. В ноябре уже состоялся расчет с подрядчиком, крестьянином села Красное Александром Матвеевым. Архитектурную красоту ограды составили тесаные карнизы, колонные столбы, капители, базы, тумбы с карнизами, пилястры, круглые базы; «на передних воротах на франтонах и на столбах три главы каменные, четыре базы круглые, восемь базов прямых, четыре капители, два залепа. На воротах под подставами 12 камней. В следующем году были устроены «между столбами брусья и в них поставленные ганты, залитые в исподних гнездах смолою». Получилось сооружение весьма изящной и редкой для Владимира архитектуры. Можно думать, что северная часть ограды подверглась какой-то перестройке после разрушения в 1806 г. старой колокольни и сооружения новой.

Очевидец так описывает ограду в 1849 г.: «Успенский собор окружен каменной оградой с решеткою, составленною из деревянных копий. Эта ограда устроена в 1802 г. вместо ветхой и простирается на 130 сажен. Внутри ее со стороны западной и южной сделаны двои широкие и высокие входы с деревянными дверями и два небольшие входа с северной стороны, примыкающие к самой колокольне, с обеих сторон ее». Вид ансамбля с этой оградой запечатлел акварельный рисунок Ф.Д. Дмитриева середины XIX в.

Ограда простояла до 1865 г., когда была «возобновлена, а в 1873 г. между каменными ее столбами поставлены решетки». Теперь в ограде стало трое ворот, «из коих одни с северной стороны по правую руку колокольни, коими ходят богомольцы и проезжает Высокопреосвященнейший на службу и по другим нуждам в собор; другие с северной стороны по левую руку колокольни, коими совершается обход вокруг собора в крестные ходы, третьи с западной стороны, против западного входа в собор. Во всех трех воротах двери железные решеткою». Несколько ранее появились еще некоторые дополнения: «С западной стороны в ограде, по обе стороны западных входных ворот, в 1871 г. устроены две небольшие двухэтажные каменные башни, крытые железом, из коих в верху одной из них, находящейся по правую сторону, помещается ключарь, а внизу башни и в другой, находящейся по левую сторону, помещается соборная сторожка. В 1893 г. в соборной ограде с юго-восточной стороны ее устроено еще жилье для сторожа».

Таким образом, на месте каменных западных ворот оказались две башни – помещение для ключаря и сторожка, а между ними - железные ворота. А старые южные ворота стояли еще долго, хотя ими, судя по описанию, не пользовались. Именно южные ворота барочных форм – единственные, сохранившиеся от 1802 г. - видны на одной из фотографий, сделанных во время реставрации собора в 1888 – 1891 гг. После сооружения в 1871 г. в западной ограде двух башен, между ними были устроены такие же, как решетка в ограде, ажурные металлические ворота. С северной стороны во время реставрации вместо одних проходных и одних проездных металлических ворот между столбами ограды по сторонам колокольни появилось двое проездных ворот, перенесенных дальше от стен колокольни. При этом крыльцо колокольни сузили, а по бокам соорудили парапеты, существующие по сей день. В 1931 г. решетка ограды и ворот была снята и сдана в металлолом, а в 1936 г. разобраны каменные столбы и лестница с западной стороны. Вероятно, тогда же не стало и каменных южных ворот 1802 г.

Собору принадлежала каменная часовня во имя Владимирской иконы Божией Матери, сооруженная в 1797 г. «коштом доброхотодателей». Каменной постройке предшествовала деревянная, существовавшая еще в начале XVIII в. В 1787 г. кафедральный протоиерей Иоанн Певницкий подал прошение «о построении вместо состоящих близ Торгового мосту принадлежащих к собору ветхих древянной часовни и при ней лавочки, в которой продаются свечи, вновь каменных…», и епископ Суздальский и Владимирский Виктор потребовал план и сведения о средствах. В 1791 г. план был «покорнейше представлен с таковым донесением, что оная часовня и лавочка строиться будут на отведенном землемером в стороне близ Торгового моста месте коштом доборохотодателей». Преосвященный Виктор дал на это благословение. В 1792 г. было получено разрешение генерал-губернатора Заборовского о строительстве каменной часовни по плану, на отведенном месте, с кордегардией на другой стороне.

Существуют план и фасад некоей часовни и кордегардии с надписью «По сему плану и фасаду строить» и подписью «Заборовский». Иван Александрович Заборовский был губернатором Владимирского и Костромского наместничества в 1787 – 1797 гг. Губернским архитектором в 1779 – 1787 гг. служил Николай Петрович фон Берк, затем должность временно исполнял архитекторский помощник Протас Иванович Козлов, а в 1792 – 1800 гг. губернским архитектором был Иван Петрович Чистяков. Можно думать, что кто-то из первых двоих составил проект часовни, утвержденный губернатором, а Чистяков построил ее либо наблюдал за строительством. Действительно, указ Владимирской духовной консистории от 1805 г. называет время строительства часовни: 1795 – 1797 гг. В указе названа и сумма – более тысячи рублей, затраченная на материалы, оштукатурение стен снаружи и внутри, покрытие кровли, золочение главы, изготовление железных дверей, решеток, оконниц и иконостаса, написания в иконостасе образов, роспись стен.

От реального здания проект отличается небольшой деталью: на нем верх часовни представляет собой широкий и низкий барабан с крестом, а в действительности на этом барабане помещался еще один невысокий ярус. Кроме того, на проектном чертеже окон на барабане показано гораздо больше, чем было на самом деле. Находилась часовня в некотором отдалении от собора, на красной линии главной улицы, и к ней обращалась входом. Внутри часовни помещалась Владимирская икона Божией матери. В 1855 г. был предпринят ремонт часовни на средства соборного старосты купца Платонова: позолочены крест и глава, а внутри устроен «новый изящный иконостас с прекрасною вызолоченною резьбою, плафон расписан искусною рукою художника Гусева». В 1891 г. в часовне был устроен придельный храм во имя св. священномученика Антипия, «в память спасения жизни государя императора Николая II от угрожавшей ему опасности в Японии, в г. Отсу, тщанием бывшего соборного старосты Валентина Александровича Егорова на свои средства». Прежде, по крайней мере с XVII в., Антипиевский престол помещался на хорах собора, а в 1774 г. был упразднен.

В 1921 г. советская власть закрыла Владимирскую часовню (Антипиевскую церковь), несмотря на протесты верующих. В 1924 г. ее начали приспосабливать под бакалейную лавку, для чего сломали купол и раскрыли часть крыши; на этом приспособление закончилось. 27 апреля 1925 г. комиссия при участии городского архитектора Я.Г. Ревякина засвидетельствовала: «В данное время часовня находится в полуразрушенном состоянии: крыши и штукатурка стен обветшали, фундамент опрел и обваливается. Благодаря значительной толщине стен, свода и крестообразного плана внутреннее помещение часовни крайне незначительно… и для торгового помещения будет очень мало, кроме того для его приспособления потребуется значительная сумма денег… Что касается исторического значения часовни, то таковому совсем нет места, т.к. построенная в 80-х гг. прошлого столетия в память спасения царской семьи…, она являет собой антигосударственное значение и постройка ее относится к типу современных… В виду вышеуказанного, комиссия полагает указанную часовню сломать, как не представляющую из себя как в техническом, так и в историческом отношении никакой ценности, материал употребить на ремонт коммунальных зданий, а место спланированное и разровненное пойдет на расширение плац-парадного места».

Тогда же в редакцию местной «Рабочей газеты» поступило такое письмо: «Город Святая Святых. Поехал по делам кружка в г. Владимир… Иду по городу, смотрю: здание и вывеска «Городской исполнительный комитет», а рядом с ним часовня и на ней большими буквами, больше чем на Исполкоме – «Пресвятая Богородица Спаси нас». И депутаты вот уже 7 лет выходят с крыльца и впиваются в часовню, которая стоит в десяти шагах от крыльца, и неужели им не надоело в 7 лет эта хотя бы вывеска «Пресвятая Богородица Спаси нас», не говоря уже о часовне. Губисполком, обрати на эти святыни внимание». В том же 1925 г. часовню разобрали.

В 1871 г. при соборе открылся странноприимный дом для бедных паломников, построенный по проекту 1870 г., на средства двух благотворительниц из купеческого сословия: Евдокии Мироновны Платоновой, сын которой долгое время был соборным старостой, и, по преимуществу, Феодосии Яковлевны Беляевой. Находился дом под соборной оградой, примыкая к ее цоколю с южной стороны, «но так, что даже и крышей своей не загородил величественного Собора. На его долю пришлась такая местность, что о устроен на ней ниже самой решетки ограды и придал только украшение Соборному храму, так что Собор остался весь как и был открытым». Часть этого одноэтажного каменного приюта занимало молитвенное отделение, где ежедневно совершалась лития, утренние и вечерние молитвы и непрерывно читалась Псалтирь. Эта палата сообщалась с двумя жилыми помещениями – мужским и женским. В доме были еще общая столовая, кухня и несколько кладовых. Освящение дома состоялось 23 октября. В 1884 г. в доме был произведен капитальный ремонт.

В 1888 г. попечительница Ф.Я. Беляева добилась благословения Владимирского архиерея Феогноста на расширение здания. 22 января проект «на распространение странноприимного при Успенском кафедральном соборе дома с молитвенным отделением при оном» был рассмотрен Строительным отделением Губернского правления, которое нашло, что в техническом отношении проект составлен правильно. Проект «распространения» странноприимного дома и церкви при нем составил епархиальный архитектор Н.Д. Корицкий. Проект церкви интересен тем, что фасады ее, решенные в стиле домонгольского зодчества, завершаются треугольными фронтонами. Эти фронтоны словно иллюстрируют ученый спор, возникший с началом реставрации Успенского собора. Однако проект этой церкви осуществлен не был.

В июне 1888 г. строительство под наблюдением губернского инженера И.О. Карабутова началось, а в сентябре 1889 г. закончилось. «Новоустроенный странноприимный дом… примыкает к соборной ограде и обнимает ее с южной, а частию восточной и западной сторон, но не затесняет соборного храма, так как стоит ниже соборной площади. В настоящем виде странноприимный дом представляет собою обширнейшее здание, очень прилично обустроенное снаружи и внутри. В нем, кроме кухни, столовой и некоторых других служб, находится десять отдельных, весьма просторных комнат. Между ними самое видное место, посредине странноприимного дома, занимает моленная комната, имеющая в длину 16 арш., а в ширину 10 арш. При входе в нее, прежде всего невольно привлекает внимание посетителя противоположная от входа стена, представляющая собою в малом виде иконостас: она сплошь уставлена св. иконами. В средине ее стоит больших размеров крест с предстоящими, в блестящих сребропозлащенных ризах. Правее от креста – икона св. Сампсония странноприимца. Далее, в ту же сторону, особого устройства киот, весь из кипариса, называемый здесь «Голгофа», привезенный из св. града Иерусалима и освященный на Гробе Господнем; еще далее аналогий со св. крестом и Евангелием. Влево от большого креста – изображение Успения Божией Матери в виде плащаницы, из цельного кипариса, вывезенное также из св. земли. На этой же стене висят изображения двунадесятых праздников, прекрасного итальянского письма, в блестящих золоченых рамах. На стенах южной и северной висят величественные картины из жизни Св. Благ. Вел. Князей, Чудотворцов Владимирских. Среди моленной комнаты стоит довольно обширная витрина, заслуживающая особого внимания посетителя по множеству священноисторических предметов и редкостей, особенно много здесь предметов, вывезенных из св. земли. Здесь, в моленной, неугасимо горит огонь, привезенный от самого Гроба Господня Л.М. Соболевой. Другая комната, по правую сторону от моленной, имеет в длину 14, а в ширину 10 арш. и предназначена для мужчин. Она кругом уставлена двухъярусными нарами с отдельными внизу глухими ящиками. В переднем углу этой комнаты горит неугасимая лампада. Третья комната, по левую сторону от моленной, с таким же устройством, имеет в длину 16 арш., в ширину 10 арш. и предназначена для женщин. Две комнаты, довольно чистые и прилично меблированные, назначены для приезжающих с нарочитою целию поклониться Владимирской святыне. Одна комната предназначена для изготовления просфор, а остальные комнаты для попечительницы дома и живущих здесь девиц… Все комнаты обращены окнами на реку Клязьму, имеют выход в один общий теплый коридор и отапливаются 14-ю печами, из коих – две голландских, две русских, остальные – железные. Снаружи странноприимный дом имеет форму полукруга, а перед ним устроена широкая гладкая площадь, обнимающая собою весь дом».

Сампсониевскую церковь при странноприимном доме построили позже, по проекту 1909 г. владимирского архитектора Я.Г. Ревякина, выполненному в совершенно ином – «русском» стиле, на средства соборного старосты Н.Г. Лебедева. Разобрана эта невысокая и простая, но по-своему интересная церковь после закрытия в 1918 г. странноприимного дома, а затем в 1923 г. Успенского собора. Никаких изображений этой церкви, за исключением проектного чертежа, не известно. Вещи из Сампсониевского храма – «иконостас со всеми иконами в нем и в храме», оцененный в 100 рублей, а также несколько более мелких и дешевых предметов - числятся в акте по оценке имущества Успенского собора от 23 мая 1923 г.

РусАрх - Тимофеева Т.П. Ансамбль Успенского собора г. Владимира в XVII - начале XX в.

18 января 2016

18 января 2016

20 августа 2024

20 августа 2024

3 декабря 2024

3 декабря 2024

19 марта 2025

19 марта 2025

5 мая 2025

5 мая 2025

24 июня 2025

24 июня 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

10 ноября 2025

10 ноября 2025

11 февраля 2026

11 февраля 2026

Комментарии и обсуждение

Успенский собор строился с 1158 по 1862 гг. Памятник ЮНЕСКО. В интерьере - фрески Андрея Рублёва. Когда службы не проводятся (с 13-30 до 16-45) - работает как музей с платным входом по билетам. Автостоянок для парковки частных автомобилей в центре города в радиусе 500 метров от собора нет.

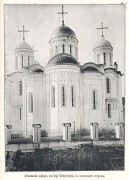

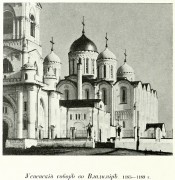

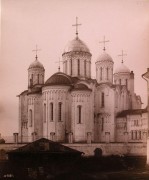

Успенский собор строился в 1158-1160 годах и перестраивался в 1185-1189 годах. Теперешняя ширина его - 30,8 м. Длина (без учёта алтарных апсид) - 30 м. Высота по центральной главе - 32,3 м. Длина первоначального собора составляла около 22,5 м (без апсид), ширина - около 17,5 м. Высота колокольни вместе со шпилем - около 70 м. В соборе и близ него находится более 40 захоронений владимирских князей и архиреев.

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по святым местам". Выпуск №47, 2013 г.

"В серии акварелей Дмитриева есть несколько таких, где крупным планом и достаточно подробно изображены древние белокаменные памятники Владимира. Из них особенно замечателен рисунок Успенского собора... Вернее, это целая панорама..." (С.334). Опубликовано в докладе Т. П. Тимофеева "Город Владимир в рисунках Ф.Д. Дмитриева (середина 19 в.) // Материалы 23 международной конференции (13 апреля 2018 г.). - Владимир: Владимирская областная научная библиотека имени М. Горького, 2019г.

Г. И. Рябова, зав. ОКиО МБУК "МЦБС Петушинского района"

Заграевский С.В. Успенский собор во Владимире: некоторые вопросы архитектурной истории