Храм Спас-на-водах в Петербурге

В наше время уже мало кто знает, что Православный храм Спаса-на-Водах в Петербурге – уникальный памятник погибшим морякам во время русско-японской войны 1904-1905 гг. – был построен на берегу Невы, на углу Английской набережной и Ново-Адмиралтейского канала в 1910-1911 гг. на народные пожертвования…

Его строительству предшествовало образование в Санкт-Петербурге небольшого кружка лиц, поставивших задачу добиться “высочайшего разрешения” на это благое дело. Кружку покровительствовал контр-адмирал Н.М. Яковлев – начальник Главного морского штаба, доклад императору Николаю II с проектом строительства представил министр внутренних дел, статс-секретарь П.А. Столыпин. “Согласен и всецело сочувствую мысли увековечить память погибших моряков”, – собственноручно начертал император на докладе 22 ноября 1908 г. Из рескрипта Е.И.В. Николая II на имя министра внутренних дел Российской Империи П.А.Столыпину, 19 февраля 1909 года, Царское село.

Своею волею Николай II учредил ” Особый комитет для повсеместного в России сбора пожертвований на постройку храма в память русских моряков, погибших в Цусимском и других боях” под почетным председательством великой княжны Ольги Константиновны – греческой королевы, дочери великого князя генерал-адмирала Константина Николаевича, создателя парового флота (“Королева эллинов” великая княжна Ольга Константиновна была попечительницей многих морских кораблей, экипажей, создательницей мемориального кладбища русских моряков, погибших за освобождение Греции.

Строительную коммисию возглавил великий князь Константин Константинович Романов. Разработкой проекта занимался М.М. Перетяткович – видный петербургский архитектор, крупнейший представитель стиля модерн ; инженером-строителем был назначен С.Н. Смирнов – губернатор Павловска, археолог и знаток старины.

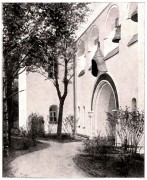

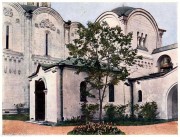

По замыслу строителей, новый храм должен был воскресить трудиции древнерусского строительства. В качестве прообраза будущей постройки были выбраны древние домоногольские храмы XII в. Владимиро-Суздальской земли: Покрова-на-Нерли и Дмитриевский собор, возведенный во Владимире. Новый храм проектировался двухэтажным: он должен был состоять из нижнего храма (во имя Св. Николая Чудотворца) и верхнего (во имя Гефсиманского борения Христа Спасителя), соединяться крытой галереей с башней, где должен был располагаться морской музей, и звонницей, связанной, в свою очередь, также галереей с домом причта.

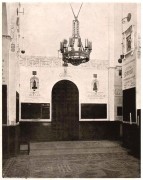

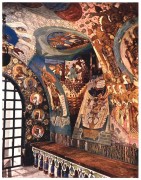

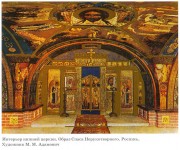

Уникальность новому храму придавало огромное мозаичное изображение Спасителя, предполагаемое для размещения в его заалтарной части. В эскизном виде оно было выполнено Н.А. Бруни – академиком живописи – по сюжету известной евангельской притчи о Спасителе, шествующем по Водам и благословляющем всех пришедших к Нему под своды храма. Благодаря этому главному изображению Спасителя, храм и получил народное название Спаса-на-Водах. Три мозаичные иконы также на сюжеты “Несение Креста”, “Моление о Чаше” и “Нерукотворный Спас”, выполненные по эскизам великого русского художника В.М. Васнецова его дочерью Татьяной, предполагалось соответственно разместить на столбах внутри храма и над воротами звонницы. Иконостас, был задуман в византийском стиле, а завесой ЦарскихВрат должен был служить Андреевский флаг.

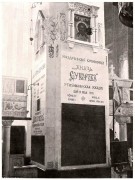

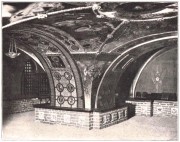

Мозаика главного изображения из долговечной отполированной смальты, способной образовывать приглушенное матовое изображение внутри храма и передавать живую картину различных световых эффектов, например, огня свечей, была изготовлена в Берлине и доставлена в Санкт-Петербург по железной дороге. Она состояла из набора мозаичных фрагментов, которые скреплялись между собой и алтарной стеной здания, превращая кирпичный массив тела храма и изображение Спасителя в единый монолит. Благодаря небольшому иконостасу, точно повторяющему размеры иконостасов древних храмов, это мозаичное изображение была хорошо видно со всех точек главного зала. На стенах и пилонах храма были укреплены бронзовые доски с именами всех павших моряков: 12 тысяч имен от флотоводца вице-адмирала С.О. Макарова до безвестного матроса. Их сбор по спискам Морского штаба выполнил капитан 2 ранга Г.Н. Мазуров (В 1918 г. Г.Н. Мазурова вместе с сотнями других мучеников большевики сбросили в море у Толбухина маяка). Над каждой доской было начертано название судна и сражения с его участием, а также размещались иконы и их копии из корабельных церквей крейсеров “Варяг”, “Севастополь”, “Ретвизан” и др.

В архиве строителя храма инженера С. Н. Смирнова хранится список наиболее отличившихся при постройке людей. Приведем лишь некоторые строки: “Глазунов Илья Иванович. Санкт-Петербургский городской голова. В качестве которого очень способствовал получению от города пожертвования в 22 500 рублей… Григорьев Николай Илларионович. Доктор медицины. Безвозмездно пользовал всех рабочих, уберег постройку от эпидемии. Сын его был врачом в Порт-Артуре… Пятаков Тихон. Крестьянин Московской губернии. Наблюдал за ломкой белого камня на Волге, около города Старицы. Проявил редкую добросовестность… Пожертвовал на храм все необходимые при постройке металлические балки коммерции советник Эбергардт Виктор Федорович… Бруни Николай Александрович, профессор Академии Художеств. Изготовил все картоны под мозаику. Чрезвычайно сочувственно относится к сооружению, определил свое вознаграждение лишь суммой, потребной на оплату помощников”.

22 октября 1909 г. с разрешения Священного Синода был устроен церковный сбор в пользу сооружаемого храма-памятника. Благодаря этому на берега Невы стали приходить пожертвования со всех концов Российской империи. Сбор средств продолжался недолго – всего около года. В ходе него было собрано 302 888 руб. 73 копейки (на 25 тыс. руб. больше сметной стоимости).

По предложению вице-aдмирaла И.К. Григоровича – будущего морского министра (1911-1917 гг.) – для строительства храма Морское ведомство выделило свою территорию, расположенную вблизи Ново-Адмиралтейского завода, напротив Морского кадетского корпуса, где со стапелей сходили на воду корабли российского военного флота. Надо заметить, что это предложение было восторженно принято всеми членами Строительной комиссии храма и одобрено императором: “Пусть видят юноши – будущие флотские офицеры, как Родина помнит и благоговейно чтит имена их старших братьев и товарищей, погибших на войне”. Кроме того, храм, расположенный у самого входа в порт, вместе с находящимся на противоположном берегу Невы подворьем Киево-Печерской лавры (ныне – подворье Оптиной Пустыни), должен был символизировать южную часть морских ворот Санкт-Петербурга.

15 мая 1910 г., в день 5-й годовщины Цусимского сражения, была осуществлена закладка храма. Ее освящение произвел епископ Вологодский Никон. В углубление закладной доски королевой Греции и великой княжной Ольгой Константиновной был положен солдатский Георгиевский крест.

14 сентября 1910 г. на купол возведенного храма был поднят и установлен золоченный крест, в силуэте которого отчетливо просматривались стилизованные штурвал и якоря. 29 июля 1911 г. в день памяти великомученика Пантелеимона, считавшегося с петровских времен покровителем русского флота, из Адмиралтейского собора Св. Спиридона в храм Спаса-на-Водах в сопровождении моряков 2-го Балтийского экипажа было торжественно перенесено знамя Квантунского флотского экипажа, спасенного в Порт-Артуре в 1904 г. Его установили у иконостаса. На следующий день состоялось освящение нижнего храма и поднятие колоколов.

31 июля 1911 г. в праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня был освящен верхний и собственно храм. В этот день в Неву вошли и встали на якоря напротив нового храма расцвеченные флагами боевые корабли: крейсера “Адмирал Макаров” и “Богатырь”, миноносцы 1-ой минной дивизии, вспомогательные суда. На Английской набережной, близ храма, были выстроены “со знаменами, штандартами и хорами музыки, при начальствующих лицах” рота Морского кадетского корпуса и Морского инженерного училища, роты Гвардейского и 2-го Балтийского флотского экипажей, морские команды стоящих рядом кораблей.

В 10 часов утра на яхте “Александрия” из Петергофа на торжество прибыл император Николай II с великими княжнами, дочерьми Ольгой и Татьяной и великим князем Михаилом Александровичем. Присутствие на освящении храма-памятника государя, облаченного в морской мундир с Андреевской лентой, придавало этому торжественному событию государственное значение. К освящению храма королевой Греции и великой княжной Ольгой Константиновной была пожертвована Шуйская икона Божьей Матери, написанная в 1655 г.

С того времени величавый, облицованный белым камнем, златоглавый храм Спаса-на-Водах, стал символическим пантеоном, погибшим в морской пучине наших соотечественников “за Веру, Царя и Отечество”, символом благодарной народной памяти. Одновременно он стал местом, где собирались для общения родственники погибших, ветераны флота, моряки и их семьи. В храме и созданном при нем музее хранилось собрание Православных святынь и морских реликвий. С началом Первой мировой войны 1914-1918 гг. на бронзовых досках храма стали появляться новые скорбные ряды имен погибших моряков.

После Октябрьского переворота 1917 г. большевики запретили службы, неоднократно закрывали и опечатывали храм, изымали, а то и просто разворовывали, ценности, уникальные утварь и предметы убранства, арестовывали священников, в числе которых был последний настоятель храма о. Владимир (Александрович) Рыбаков (О. Владимир Рыбаков – выходец из сельского духовенства, служил в сельских приходах, в 37 лет поступил в Петербургскую Духовную академию, из которой вышел кандидатом богословия. По ее окончании был назначен настоятелем храма Спаса-на-Водах. С началом Первой мировой войны 1914-1918 гг. о. Владимир был призван на защиту Отечества и стал старшим священником Генерального штаба русской армии. В 1917 г. вернулся в Спас-на-Водах, где одновременно с исполнением своих прямых обязанностей священника стал работать над трудом о гимнографе IX века Св. Иосифе Сицилийце, который закончил в 1926 г. (один экземпляр книги о. Владимира “Святой Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность” ныне хранится в музее Московского института инженеров транспорта). О. Владимир – известный в академических кругах ученый-богослов – дважды отклонял предложения уехать за границу, хотя, наверное, и понимал, как рискует: арестованный большевиками, он умер от побоев в тюрьме в марте 1934 г).

В 1918 г. бронзовые доски с именами павших моряков были пущены на переплавку, а в 1931 г. по инициативе руководства завода “Судомех” и “Инспекции по делам культов” было принято решение Октябрьского районного Совета Ленинграда и Президиума Ленсовета о сносе храма под предлогом расширения производственных площадей предприятия. 8 марта 1932 г. храм Спаса-на-Водах – неотъемлемая часть истории российского военно-морского флота – и мост через Ново-Адмиралтейский канал, были взорваны. В облаке грязной пыли рухнули некогда белоснежные стены, близлежащие берег Невы и ее набережная были усыпаны ковром смальты от разлетевшихся на мелкие части драгоценных мозаик. Как вспоминали очевидцы, люди еще долго приходили к руинам, чтобы взять на память “священные камушки”, а со дна неглубокого Ново-Адмиралтейского канала смотрел Лик Христа, но потом и его не стало.

Источник с сокращениями http://drugoypiter.ru/lost/spas-na-vodah.htm

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

18 мая 2015

18 мая 2015

18 мая 2015

18 мая 2015

18 мая 2015

18 мая 2015

Комментарии и обсуждение

В.В. Глушков «Да сохранится о Вас и подвигах Ваших вечная память!..» К 100-летию со дня завершения строительства и освящения морского храма Спаса-на-Водах. История возникновения храма https://genrogge.ru/glushkov/glushkov-vv-05.htm