В "Вологодском летописце", составленном из нескольких летописных источников и опубликованном в 1870-е годы, содержится следующая запись: "В лето 7011 (1503), июня в 3 день, сретение бысть на Вологде образу преподобнаго Димитрия Прилуцкаго, который привезён из Москвы и значится по старинным святцам, что оный образ встречен Стефаном епископом, и весь град изыде в сретение и на том месте церковь поставиша, и уставися ежелетное празднество... А о прежде упомянутом образе преподобного Димитрия, как слышно, что бран был в поход, и был при взятье Казани". Нам неизвестно, в каком именно походе Ивана III на Казань участвовал образ преподобного Димитрия. Походов было множество. Но в 1503 году великий князь, очевидно, решил, что Казань усмирена и не стоит более держать вдали от Вологды икону столь любимого им чудотворца. Есть и другая версия событий, представленная в рукописном Житии преподобного (ХVI век). Согласно ей, Ивану III во время казанского похода (неизвестно, опять-таки, во время которого) было "некое... преподобного явление". И вот, помянув его, он прислал "на Вологду в обитель его (т.е. в Прилуцкий монастырь) по видению своему новоизображённую и украшенную златом и сребром пр. отца нашего Димитрия св. икону". Но и это повествование завершается тем, что "на месте, идеже сретоша, тамо и церковь во имя преподобнаго создаша". Деревянный Димитриевский храм просуществовал чуть менее двухсот лет. Согласно окладным книгам ХVII века, он был "древян клетски" и именовался храмом "Встретения Чудотворца Димтрия, что в Кобылкине улице". Таким образом, он являлся одним из многих деревянных вологодских храмов, где только на Верхнем посаде, где и находилась Кобылкина улица их насчитывалось до четырёх десятков. Храм "Встретения Чудотворца Димитрия" относился к числу приходских. Ружных храмов, т.е. тех, чьё существование обеспечивалось определённым государственным жалованьем, на посадах почти не было.

Вместе со всею Вологдою Димитриевская церковь пережила множество испытаний. В 1525 году, как сообщает летописец, "погоре град Вологда, и посад погоре мало не весь, да и кремль сгоре, да 30 церквей сгорело, да множество людей...". Неизвестно, уцелел ли в этом пожаре храм прп. Димитрия, как неизвестна и его участь во время разорения 1613 года, когда "польские и литовские люди... град Вологду пожгли весь и многих людей побили и в полон с собою увозили многих людей". Тогда сгорели шестнадцать деревянных церквей, но "поименно" в доступных нам источниках они не перечисляются.

Год постройки каменной Константино-Еленинской церкви на месте старой Димитриевской неизвестен. Обыкновенно её датируют "приблизительно 1690 годом". Непонятно также, почему не было сохранено посвящение главного престола. Возможно, храм освящали в день, когда празднуется память равноапостольных царей, либо же эта дата была чем-то иным знаменательна для прихода. Приход Константино-Еленинской церкви считался в Вологде одним из самых бедных. Район был заселён главным образом ремесленниками и мелкими торговцами, богатых амбициозных благотворителей здесь не водилось. И вплоть до революции храм сохранял своё исконное убранство - просто потому, что не имел средств на поновления. С распространением в Вологде каменного строительства вологжане не отказались от привычных им пар "тёплая церковь-холодная церковь". Но Цареконстантиновская, будучи двухэтажной, вмещает в себе и тёплый, и холодный храм. Холодная церковь находится в верхнем этаже, и в ней изначально освятили только один престол - во имя святых равноапостольных царей Константины и Елены. В нижнем ярусе престолов имелось два - во имя прп. Димитрия Прилуцкого и Семи отроков Эфесских. Где уж были изысканы причтом и прихожанами средства на постройку каменного храма (тем более столь совершенного по композиции, что выдаёт руководство "дорогого" зодчего), о том нет известий. Но на протяжении своего дальнейшего бытования Цареконстантиновский приход был малочислен и беден.

К концу ХVIII века число прихожан увеличилось до полутора сотен человек, мещан по большей части. Причт составляли всего один священник и один псаломщик. Обеспечивать повседневное существование храма и причта при таком составе прихожан ещё было возможно, но на "благоукрашения" средств уже не оставалось. И оно, быть может, к лучшему, поскольку благодаря бедности Константино-Еленинский храм долго сохранял нетронутым своё старинное убранство. Некоторые сравнительно постоянные источники дохода церковь, впрочем, имела. К ним принадлежали сенокосные угодья и огороды, отдававшиеся внаймы. А в ХIХ веке нашлись благотворители, пожертвовавшие храму определённый капитал (к 1880-м годам составивший чуть более 4000 рублей), с которого он получал проценты. Одна треть получаемой суммы шла на содержание собственно церкви, а две трети приходилось на долю причта.

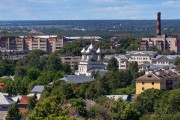

До революции 1917 года, 3 июня по старому стилю, от церкви Димитрия Прилуцкого (а затем от Константино-Еленинской) всегда бывал крестный ход, совершавшийся "при громадном стечении народа". Как говорится в дореволюционных краеведческих изданиях, повелел установить этот ход сам великий князь Иван III. Этот крестный ход являлся одним из главных событий в религиозной жизни Вологды. Священник Сергей Нетеин писал: "В крестный ход обязательно берётся имеющийся в Цареконстантиновской церкви древний образ прп. Димитрия (утерянный после революции). После ранней литургии 3 июня здесь и в Кафедральном соборе начинается благовест в перебор. К Царевоконстантиновскому храму приходят с хоругвями и святыми иконами от ближайших храмов, и общий крестный ход направляется в собор, соединяясь по пути с другими крестными ходами. Отсюда уже с участием Преосвященного Владыки крестный ход направляется к водопроводу, на Архангельскую улицу и за город к Прилуцкому монастырю. Стройное шествие при участии городского общества хоругвеносцев в красивых костюмах, со множеством хоругвей, сопровождаемое толпами народа, очень красиво со стороны". Г.К. Лукомский в книге "Вологда в её старине" (1914) писал: "Цареконстантиновская церковь, находящаяся на краю города среди обширного прстранства, занятого капустными огородами и лужайками сочной травы, окружёнными серыми низенькими заборами, прелестно выделяется в свою очередь белым стройным силуэтом на фоне убогих низеньких домиков".

После революции Цареконстантиновская церковь оставалась действующей до 1930 года, когда её закрыли, передав иконы и ещё не конфискованные ценности в музей. Здание храма служило нуждам трикотажной фабрики, также в нём находился склад, что конечно, не пошло на пользу ни его интерьерам, ни состоянию в целом. Тем не менее он сохранился, тогда как другие его ровесники - Спасо-Всеградский собор, например - были уничтожены в годы воинствующего атеизма. Древних святынь в Константино-Еленинской церкви не сохранилось. Но когда-то здесь пребывало множество старинных икон, и некоторые из них были замечательны не только своей древностью, но и тем почитанием, которым они пользовались среди вологжан. Г.К. Лукомский отмечал: "Церковь Царей Константина и Елены издавна славилась старинными иконами и иконостасом". Особое место среди всех икон занимал образ преподобного Димитрия с житейными клеймами. Средник образа представлял собой точную копию иконы из Спасо-Прилуцкого монастыря, писанной, как гласит предание, преподобным Дионисием Глушицким. Этот образ помещался в местном ряду слева от царских врат и пропал после закрытия храма в 1930 году. Другие иконы из Царевоконстантиновской церкви имели более счастливую судьбу - они поступили в музей и сохранились по крайней мере как памятники искусства.

Бывший священник отец Сергий Непеин писал: "По внутреннему своему устройству Царе-Константиновский храм... замечателен. "Здесь всё веет духом нетронутой древности", как выразился бывший в Вологде в 1847 г. профессор Шевырёв. Это доныне вполне справедливо по отношению к верхнему храму. "Дух поновления" сюда, действительно, не проник. Уже поднявшись по лестнице в верхнюю паперть, невольно останавливаешься, поражённый видом прекрасной дверной арки. Таких арок по России сохранилось немного. Она замечательна по своей архитектурной узорочности и многоцветной замысловатой раскраске". Главная потеря храма - иконостас, который Лукомский называл "прелестным". Его "основа" и многие иконы были древнее Константино-Еленинской церкви. Но со временем он приобрёл новые декоративные детали - например, резные колонки с виноградными листьями и гроздьями. Характерным примером соседства старого и нового являлись царские врата - "из золоченой резьбы не древней работы, но древними на ней иконами Благовещения и четырёх евангелистов" ("Вологодские епархиальные ведомости" №8 за 1887 год). Убранство нижнего храма было осуществлено проще и функциональнее. Тёплые церкви, находившиеся в связке с холодными (это касается и отдельно стоящих храмов), всегда обустраивались с меньшими затратами. А всё тот же Лукомский прямо замечает: "В нижней церкви нет ничего особо выдающегося".

Царевоконстантиновская церковь принадлежит к лучшим памятникам храмового зодчества, сохранившимся в Вологде. Её возведение относится к той эпохе, когда вологжане увлеклись русским узорочьем, перенятым ими из Москвы. По всему городу тогда начали строить двухъярусные храмы с тёплой церковью в нижнем ярусе и холодной в два света - в верхнем. Их декор отчётливо напоминает декор московских храмов ХVII века - с кокошниками, дыньками, а колокольни - с нарядно украшенными слуховыми окнами. Стоит полагать, что строили храм не местные мастера (как большинство других), а пришлые - возможно, из самой Москвы.

К настоящему времени церковь св. Константина и Елены осталась одним из немногих образцов московского влияния в вологодской архитектуре. Большинство других оказались разрушены или обезображены в советскую эпоху. "Формы церкви - примечательны, - пишет Г. К. Лукомский. - Для показанной эпохи расцвета московского зодчества эта церковь едва ли не лучший пример в Вологде. Стены церкви убраны колончатыми пилястрами, наличники окон богато украшены кокошниками, но особо примечательны два ряда кокошников, идущих по верху куба церкви. Первый ряд кокошников опирается на пилястры, а на него насажен второй ряд. К сожалению, эти кокошники перекрыты общею крышею, а не посводно, как в московских церквах; у основания барабанов глав тоже кокошники. Звонница прелестного силуэта и не испорчена переделками". Оригинальны тройные полуколонки, задающие вертикальное членение стен. Лукомский называет их "колончатыми пилястрами". "Алтарь нижнего этажа двумя полукружиями выдаётся значительно далее алтаря верхнего четвероугольного", - писал о. Сергий Непеин об устройстве восточного фасада храма. Стоит отметить, что две апсиды - характерная для вологодского зодчества особенность (и это может служить веским аргументом в споре о том, кто всё-таки строил храм - местные или пришлые мастера).

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №63, 2013 г.

26 мая 2024

26 мая 2024

8 сентября 2024

8 сентября 2024

14 апреля 2025

14 апреля 2025

11 сентября 2025

11 сентября 2025

Комментарии и обсуждение

Нижний храм здесь такой высокий, что рундук крыльца, ведущего в верхнюю церковь, является не площадкой, а "маскирует" нижние марши лестницы. Чрезвычайную торжественность входу в верхнюю церковь из паперти придает сохранившийся перспективный портал - один из лучших образцов подобного рода декора.