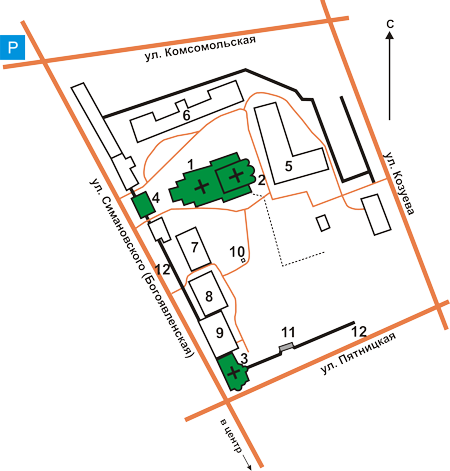

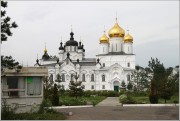

Крупнейший монастырский комплекс в центре города с замечательным собором 16 в., самым древним из сохранившихся ныне в Костроме памятников, и рядом интереснейших построек 17 и 19 вв. занимает целый квартал между улицами Симановского, Комсомольской, Козуева и Пятницкой. Основан в 1420-х гг. на посаде как мужская обитель старцем Никитою, учеником Сергия Радонежского.

До сер. 16 в. все монастырские здания были деревянными. В 1559-1565 гг. построен каменный Богоявленский собор, среди ктиторов которого был князь В.А.. Старицкий. В период Смуты, в 1609 г., монастырь разграбили польско-литовские отряды, однако вскоре он был восстановлен и приступил к обширному каменному строительству, продолжавшемуся до конца столетия. В 1610-х гг. собор обстроен двухъярусными папертями-галереями с крыльцами и северным приделом Николы. В 1-й четв. 17 в. также сооружены церкви Трех Святителей и надвратная звонница с церковью Сергия Радонежского и трапезная палата. Пожары 1629 и 1646 гг. сильно повредили здания обители, но не приостановили строительство. В 1642-1648 гг. возвели окружавшие монастырь каменные стены с башнями, а затем настоятельский и братский корпуса келий, больничную и казенную палаты, гостиницу, хозяйственные постройки, погреба и пр.

В 18 - 1-й пол. 19 в. наступает период упадка монастыря. Лишь в 1760 г. построена церковь Николая Чудотворца на средства Е.М. Салтыковой над могилой ее мужа, генерал-майора И.И. Салтыкова. В 1763 г. обитель упразднили и при учреждении в Костроме наместничества в 1778 г. все здания его (кроме собора) использованы под присутственные места, которые оставались здесь до 1809 г. В 1814 г. тут разместилась духовная семинария, при которой в 1824-1825 гг. сооружена Смоленская церковь при Больничных палатах. После сильного пожара в городе в 1847 г. многие здания обители 17 в. разобрали. Возобновили обитель уже в 1860-х гг. как женскую Богоявленско-Анастасиину после перевода сюда монахинь соседнего упраздненного монастыря, в связи с чем возобновилось и довольно интенсивное каменное строительство. В 1864-1869 гг. собор сильно перестроили, разобрав паперти с приделом и соорудив новые боковые пристройки и с запада обширное здание "нового" собора, которое фактически превратило прежнюю часть в его алтарь. Кроме того, в 1863-1865 гг. перестроили проездную башню ограды XVII в. в колокольню, а корпус братских келий того же времени - в 1863-1899 гг. в "трапезный" корпус. Кроме того, заново возвели целый ряд корпусов - "больничный" (1866-1868 гг.), "восточный" (1860-е гг.) и "рабочий" (около 1864 г.), надстроили Смоленскую церковь (1889-1892 гг.) и соорудили еще несколько зданий.

В 1918 г. монастырь был закрыт. В культовых зданиях разместился областной архив, жилые - переоборудованы под многоквартирные дома. В 1930-х гг. были снесены церковь Николая (Салтыковская) и ограда с башнями, а на монастырской территории в течение нескольких десятилетий был возведен ряд жилых и общественных зданий. В 1972-1991 гг. часть монастырских зданий реставрирована. В 1991 г. монастырь возобновлен. В 1995 г. частично воссоздана ограда с западной стороны монастыря (арх. Л.С. Васильев).

Башня-колокольня, 1642-1648 гг., 1863-1865 гг.

Оригинальным памятником костромского крепостного зодчества 17 в. является башня-колокольня (№ 26 Е). Возведена она в системе монастырских стен в 1642-1648 гг. как проездная со святыми воротами. На низком четверике с арочным проездом по линии запад-восток водружен восьмерик с венчающим поясом машикулей. Скромный декор фасадов состоит из лопаток на углах четверика и круглых бойниц с обрамлением под машикулями. Верхняя часть башни - собственно колокольня - надстроена в 1865 г. и после пожара восстановлена в 1887 г. Все здание в 1977-1980 гг. реставрировано КСНРПМ (арх. А.П. Чернов). Надстройка, выполненная в русском стиле, включает восьмерик звона с парными арками и шатер с фигурными кокошниками у основания, слухами и главкой в завершении. Убранство надстройки выполнено в духе 17 в. (ширинки, кокошники, пояса кирпичного декора и т.д.).

Трапезный корпус, сер. 17 в., 1863-1867 гг., 1898-1899 гг.

К северу от собора расположен "трапезный" корпус (№ 26 А), частично сохранивший в своем составе прежние братские кельи монастыря, интересный памятник жилой архитектуры сер. 17 в. В 1850-х гг. большую часть двухэтажных прежних келий разобрали, построив в 1863-1867 гг. новое здание с подвалами и мансардой, предположительно по проекту петербургского архитектора В. Садовникова. После пожара 1887 г. оно надстроено третьим этажом и расширено в 1898-1899 гг. губернским архитектором Н.И. Горлицыным. В 1978-1985 гг. здание реставрировано КСНРПМ (арх. А.П. Чернов).

Длинный кирпичный корпус в три этажа, сильно вытянутый по оси восток-запад, выполнен в русском стиле. Его главный южный фасад имеет в центре ризалит с крупным фронтоном чердачного окна; у северного фасада ризалиты устроены по краям и в середине. Восточное крыло корпуса включает в себя древние братские кельи, состоящие из нескольких палат в первом и втором этажах, нижние из которых сохранили даже коробовые своды с распалубками. На главном фасаде частично можно видеть и характерный для 17 в. декор келий: лопатки против внутренних стен, карнизы этажей с поребриком, киоты и нишки с обрамлением и наличники второго этажа с наборными колонками и кокошниками, а также более простые, рамочные, с фронтонами. Убранство более поздних частей корпуса во многом стремится подражать древним формам убранства.

Рабочий корпус, сер. 17 в., 1864 г.

В восточной части монастыря расположен оригинальный "рабочий" корпус (№ 26 В), созданный в 1864 г. для участников обширного строительства с использованием фрагмента монастырской стены 17 в. Двухэтажное прямоугольное в плане здание имеет кирпичные нижние и две стены верхнего этажа, деревянные и оштукатуренные остальные стены верхнего. Своей толщиной выделяются восточная и северная кирпичные стены, которые и являются остатками древней монастырской ограды. Их материал - большемерный кирпич со включенными в кладку крупными булыжниками, хорошо заметными снаружи восточной стены. Сохранились также щелевидные бойницы среднего боя, валиковые тяги над ними и заложенные двурогие зубцы. Декор корпуса состоит из широких рустованных лопаток, карниза с аркатурой и зубчиками и штукатурных наличников окон.

Восточный корпус, 1860-е гг.

Прямо против апсид собора расположен самый крупный "восточный" корпус (№ 26 Б), также выполненный в русском стиле. Построен он между 1863 и 1867 гг. предположительно архитектором В. Садовниковым и использовался для монашеских и настоятельских келий. Г-образное в плане здание с полуподвалами, одноэтажное на главных фасадах и двухэтажное в северной половине западного фасада и со двора. Угловые и средние части главных фасадов выделены также повышением до двух этажей и ризалитами со щипцовыми фронтонами в центре. Развитый кирпичный декор здания во многом тяжеловесен. Внутри коридорная планировка с кельями по обе стороны коридора, имеющими в цокольном этаже иногда коробовые своды.

Западный корпус, сторожка и ворота, 1860-е гг.

К нижнему ярусу башни-колокольни вдоль улицы примыкают поставленные друг за другом сторожка, ворота и "западный" корпус. Сооружены они в 1860-е гг., причем корпус сначала был одноэтажным, а позднее надстроен еще одним этажом. Все постройки кирпичные и выдержаны в русском стиле. Выделяются ворота с рустованными устоями и широким архивольтом над двойной аркой с висячей гирькой. Интерес представляли сохранявшиеся до недавнего времени деревянные двухстворчатые полотнища ворот сер. 19 в. с крупными накладными греческими крестами и растительными завитками в филенках. В настоящее время они заменены металлическими. У сторожки - килевидный портал (заложен) и пояс различных кокошников в завершении - полукруглых, в виде арочных ниш с килевидным верхом и треугольных. В фасаде "западного" корпуса (№ 26 Д) оригинален нижний этаж с лопатками на углах и центре, вертикальными прямоугольными филенками и поясом щипцовых фронтонов, над которыми в кладке второго этажа видны контуры кокошников.

Больничный корпус, сер. 17 в., 1866-1868 гг., 1890 г.

"Больничный" корпус (№ 26 Г), примыкающий к церкви с севера, гораздо менее интересен по своей архитектуре. Построен он в 1866-1868 гг. на средства жертвователей, особенно действительного статского советника А.Н. Григорова. Имеются основания предполагать, что в состав средней и южной частей корпуса вошли остатки крепостной монастырской стены 17 в. В 1887 г. корпус сгорел и возобновлен в 1890 г. Кирпичное неоштукатуренное здание состоит из двух прямоугольных в плане объемов, примыкающих торцами друг к другу с отступом внутрь и вытянутых вдоль улицы Симановского. Ближайший к церкви объем одноэтажный, удаленный - двухэтажный, оба - с подвалами. Выполненные в русском стиле, они имеют более парадные дворовые фасады с несколько тяжеловесным декором у первого и необычными псевдоготическими стрельчатыми окнами в нижнем этаже второго.

http://svodokn.ru/object/101505383?open=true

18 марта 2007

18 марта 2007

12 июля 2015

12 июля 2015

6 января 2018

6 января 2018

2 ноября 2024

2 ноября 2024

Комментарии и обсуждение

Основан в 1426 г. Имеет богатую историю (прославился героизмом защитников в Смутное время). Пользовался покровительством Великих князей и царей московских. После постройки нового (ныне - кафедрального) собора старый собор Богоявления является его алтарем.

Костромской Богоявленско-Анастасиин женский монастырь: основан в 1426 г. как мужской, закрыт в нач. 1919 г., возрожден в 1991 г. как женский; святыни – Феодоровская икона Божией Матери и крест-мощевик с частицами мощей святых; при монастыре действуют приют для девочек и богадельня для престарелых им. Св. Марии Магдалины; настоятельница – игум. Иннокентия (Травина).

Источник: сайт Православной газеты