Наверно больше всех легенд и историй в Твери звучат об Отроч монастыре. В «Историческом описании монастыря» говорится, что место, где ныне Отроч монастырь, было в 1181 году назначено для прикрытия владений суздальских от набегов новоторжских и новгородских. Здесь была устроена «твердыня», или крепость, в которой поселялась военная рать со всеми приспособлениями к защите от насилия и разбоя, а в случае и для отражения набегов новгородской вольницы. В этом укреплении со времени управления тверских князей жили княжеские отроки, то есть младшие члены княжеской дружины, обязанные защищать укрепление и Тверскую область. По имени этих младших членов дружины отроков, которые ставились гарнизоном в укреплении, и получил свое название данный монастырь. Легенда о княжеском отроке Григории непосредственно связана с историей возникновения монастыря. Во время княжения Ярослава Ярославича в Твери он поступил на службу в данное укрепление. После лишения своей «сговоренной невесты» Ксении, на которой женился сам великий князь, Григорий решил уйти в монахи. Отрок, в иночестве Гурий, недолго прожив, был погребен в этом монастыре.

Вот как легенда звучит в книге Н. Н. Овсянникова «Тверь в XVII веке»: «Член Тверской ученой комиссии И. А. Иванов передал нам следующие интересные подробности и предания, относящиеся к недавно посещенному им. с. Эдимонову и его окрестностям. В с. Эдимонове и его окрестностях и до сих пор очень живы предания о князе Ярославе и его сыне, благоверном князе Михаиле. На левом берегу Волги против с. Городни протянулся верст на 10 широкою полосою прекрасный луг, заливаемый весною, когда Видогощинское озеро соединяется с Волгою. По лугу разливаются несколько ручьев. Параллельно реке, но в значительном от нее расстоянии, длинною грядою тянутся невысокие песчаные холмы, поросшие вековым сосновым лесом. Этот луг был любимым местом для княжеской соколиной охоты, а в лесу князь и его охотники отдыхали и утоляли голод, зажаривая на вертелах убитую дичь. Под углом каменной часовни, построенной в этом лесу, именно там, где песчаная возвышенность прорезывается журчащим ручьем, и ныне показывают остатки очага или костра. Ежегодно в праздник Вознесения сюда собираются от 3000 до 4000 человек из окрестных селений. После молебствия они располагаются близ часовни и угощаются принесенными кушаньями и лакомствами. О самой женитьбе Ярослава местное предание рассказывает так: князь охотился с соколами по лугу между Видогощем и Эдимоновым; любимый княжеский сокол погнался за белой лебедью, которая потянула к Эдимонову. Князь поехал туда же и увидел, что сокол запутался (бывшею на его ноге цепочкою) на церковном кресте. Пока ловчие делали приспособления, чтобы снять сокола, князь взошел в отворенную церковь. Там стояли пред алтарем жених, отрок князя Григорий, и невеста, красавица Ксения, дочь эдимоновского причетника. Князь, пораженный ее красотою, с словами: «Венчай поп» стал на место жениха. С этих пор как Ярослав, так и дети его особенно часто посещали Эдимоново, сделавшееся великокняжескою вотчиною.

Когда св. великий князь Михаил Ярославич отправлялся в Орду в твердой решимости «положить душу свою за многия души», то все его семейство, бояре, слуги и многие тверичи провожали его на стругах до любимого становища у с. Эдимоново, где ныне часовня; здесь происходило трогательное прощание доблестного князя-мученика с провожавшими его. Все эти предания были собраны и записаны бывшим мелковским священником, недавно умершим, но, к сожалению, несколько лет тому назад эта рукопись погибла во время пожара». Красивая, но легенда. Согласно летописям, Ярослав Ярославович взял в жены Ксению дочь знатного новгородского боярина посадника Юрия Михайловича. Видимо, первоначально второй брак князя был заключен по политическому расчету, что не исключает последующей любви. Трудно себе представить, что одна из самых знатных невест Новгорода приехала в Тверь жениться на отроке Григории, но по случайности стала супругой великого князя.

Еще одна история. В царствование Василия Иоанновича в Отроч монастырь в 1531 году был сослан знаменитый книжник и переводчик Максим Грек. Двадцать лет провел он здесь в ссылке, не прекращая трудиться. Ныне его мощи покоятся в Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры. Причислен Русской Православной Церковью к лику святых.

Во времена царствования Ивана Грозного узником Отроч монастыря был и крупнейший религиозный и политический деятель митрополит Филипп, сосланный царем в 1568 году за критику опричной политики. Говорят, что он перед эти успел только сказать людям: «Дети мои! Я сделал, что мог. Уповайте на Бога!» А оборот «Филькины грамоты» – это послания митрополита Филиппа Ивану Грозному отсюда из темницы.

Через год, во времена похода Ивана Грозного на Новгород, приближаясь к Твери, царь вспомнил о Святителе Филиппе, желая получить его благословение на свой поход. В Житии митрополита Филиппа говорится, что он предвидел все, что произойдет с ним. Его слова, сказанные за три дня до гибели: «Вот приблизился конец моего подвига». В день убийства он причастился Святых Христовых Таин.

Заручиться высочайшим благословением был послан Малюта Скуратов. Свидетелей состоявшейся в Отроч монастыре встречи не было, но вот как рассказывает об этом церковное предание. Войдя в тюремную келию, Скуратов с притворным почтением припал к ногам митрополита Филиппа со словами: «Владыко святый, дай благословение царю идти в Великий Новгород». В ответ услышал: «Делай то, для чего ты пришел».

Неизвестно, было ли у Малюты указание убивать митрополита. Вполне вероятно, что митрополит пытался образумить палача, и тот, услышав не благословение, а обличительные слова, вместо раскаяния пришел в бешенство и «заял праведного уста подглавием», то есть сбил святого с ног и задушил подушкой. Настоятелю и приставникам, следившим за пленником, было сказано, что митрополит умер по их небрежности «от неуставнаго зною келейнаго». Историк Н.М.Карамзин пишет: «Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви российской, украшенного венцом мученика».

Судя по тому, что никакого наказания Малюта не понес, можно не сомневаться в одобрении царем его действий. Святые нетленные мощи святителя пробыли в монастыре 21 год, потом были перенесены в основанный им Соловецкий монастырь на Белом море, а в 1652 году в Москву, в Успенский собор Кремля. В XVII веке над местом погребения святого Филиппа в Отроч монастыре была сооружена особая часовня.

Есть еще легенда, что под рекой Тверцой прокопан ход между мужским и женским монастырями (от Отроч к Екатерининскому). Кстати, такие легенды часто существуют, когда в городе (например в Торжке) на двух противоположных берегах реки напротив друг друга стоят два монастыря – мужской и женский. Сравнительно немного, но часто уникальных документов сохранилось от истории монастыря до XVIII века, однако до сих пор нет их полной научной публикации. Они касаются разных сфер жизни обители – от земельных пожалований до имущественных и межевых споров. Очень мало уцелело произведений искусства. Нет полной уверенности, откуда и как попала в Отроч монастырь икона «Митрополит Петр», древнейший, происходящий из монастыря памятник, к тому же, судя по живописи, принадлежащий руке московского иконописца. Ничего не сохранилось в память о пребывании в обители еще одного святого XVI века – преподобного Максима Грека. В позднейшее время в обители была устроена в честь его часовня в одной из угловых башен.

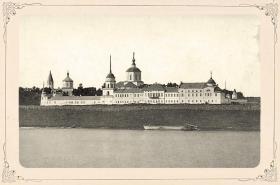

В 1918 году Успенский Отроч монастырь был закрыт, в его стенах разместились биржа труда и исправительный трудовой дом. Во время строительства Речного вокзала в 1932-1938 гг. большинство монастырских построек были разобраны. В 1941 году Успенская церковь была разрушена немецко-фашистским войсками при обстреле города Калинина. В 1962 году были уничтожены братский корпус, угловая башня и уцелевший фрагмент монастырской ограды. В 1979 году собор был передан областной картинной галерее под выставочный зал. А ранее в нем располагался Государственный архив Калининской области. Сегодня единственно уцелевшая постройка это каменная холодная одноглавая соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Собор расположен на месте древней церкви, 1530 года постройки. История строительства Успенского собора 1722 года да и в целом архитектура этого сооружения очень любопытны. Возводил его игумен Иосиф (Введенский), позже калязинский архимандрит, при участии тверского купечества и архиепископов Сильвестра и Феофилакта. Это выдающийся храм, заслуживающий хорошей бережной реставрации и хотя бы отчасти воссоздания близкого к оригинальному интерьера. К сожалению, росписи собора были уничтожены в 2009-2010 гг., и с тех пор интерьер не имеет ничего общего с историческим. Можно оценить лишь сам объем, для своего времени новаторский: высокая двусветная трапезная, обширное и устремленное вверх основное пространство с восьмериком. Залитый светом собор производил на современников не меньшее впечатление, чем новый тогда Спасо-Преображенский собор. В каком-то отношении, например, в создании эффекта сужающегося кверху, «улетающего» под купол пространства. До конца XVIII в. кровля была тесовой. В 1850 г. интерьер Успенского собора украсила сюжетная темперная стенопись. В 1868 г. с востока в углы здания встроили низкие прямоугольные объемы, похожие на прирубы к алтарям деревянных церквей. В южной пристройке Успенского собора разместили ризницу, которую в 1904 г. превратили в придельный алтарь во имя Серафима Саровского (на средства кашинской мещанки Н.В. Егоровой).

План храма в виде латинского креста с гранеными рукавами, тектоника и декор фасадов не только характерны для позднепетровского времени, но и сходны с культовыми сооружениями рубежа XVII — XVIII вв. в Смоленске.

В 1980-х гг. собор был передан Тверской областной картинной галерее, которая привлекла к его реставрации известную реставрационную мастерскую В.В. Филатова; были подготовлены материалы и частично осуществлена реставрация уникальной живописи 1799-1800 гг. в интерьере собора (1976-1979 гг.). К сожалению, эти работы не были завершены. В 1991 году галерея отказалась от здания, до 1994 года оно было фактически брошено, затем передано епархии. После ремонтно-восстановительных работ, 28 августа 1994 года состоялось торжественное богослужение с освящением храма во имя Успения Божией Матери.

Успенский храм стал наиболее заметной постройкой обители. Другие сооружения – трапезная, колокольня, братские корпуса, стены и хозяйственные постройки – представляли собой не слишком выдающиеся памятники. У монастыря была не самая удачная строительная история. Половодья Волги и Тверцы сильно вредили постройкам, их много раз обновляли, при этом чего-то грандиозного и впечатляющего за двести последних лет существования обители больше не появилось. На протяжении этого периода монастырем иногда управляли выдающиеся игумены – Тихон (Соколов), будущий святитель Тихон Задонский, Арсений (Верещагин), будущий тверской и ярославский епископ, первый историк обители игумен Феофилакт и другие. Но в целом большую часть XVIII века надежного «хозяйского пригляда» за монастырем не было.

Скорее исключением стало устройство в монастыре в соборе стенописи в 1799-1800 гг., как раз той, которая была уничтожена в 2009-2010 гг. Ее устроили при архимандрите Стефане, протеже петербургского митрополита Гавриила (Петрова), человеке достаточно образованном и аристократичном. Сам он воспринимал свое назначение в Тверь как ссылку, но постарался, как мог, хорошо украсить собор. Для того времени стенопись была еще большой редкостью в храмах Твери и сама по себе вышла дорого. Для нее был подряжен живописец из дворовых людей Матвей Челповский, который не только смог после этой работы выкупиться на свободу, но и позже записаться в купечество, и даже, наряду с Самсоном Пешехоновым, возглавлять корпорацию тверских иконописцев в 1800-1810-х гг. Его стенописи украшали также собор Николо-Малицкого и других монастырей, но и они, увы, не сохранились, хотя современники оценивали их высоко.

С сайта: Тверь старинная. Отроч монастырь - легенды и факты | Твериград

![Успенский Отроч мужской монастырь, Вид Отроча монастыря с Волги : [лубок] / Рис. с натуры Ф. Суворов; лит. А. Тестов; ценз. И. Снегирев. - Тверь : Лит. П. Львова, [1820-е-1850-е], Тверь, Тверь, город, Тверская область](https://sobory.ru/pic/48950/48983_20190925_122206t.jpg)

Комментарии и обсуждение