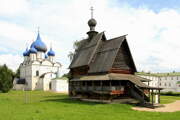

Владимир Солоухин был в Глотове в 1950-х г.г. Тогда ещё существовало и само село, и в нём стояли две церкви - деревянная и каменная. Солоухин так описывал своё посещение Глотова: «Село называлось Глотовом. В Юрьев-Польском музее нам советовали обязательно зайти в это село, а зачем - не сказали: сами увидите, а если не увидите, то нечего вам и по земле ходить... Теперь мы медленно шли вдоль села, озираясь по сторонам. Озираться пришлось недолго. Ночью мимо яркого костра, не заметив его, пройти было бы легче. В окружении могильных крестов и деревьев, дошедшая из тьмы времен, пришедшая сразу из всех сказок, стояла деревянная церковка. Архитектуры такой нам ещё не приходилось видеть. Такая архитектура годилась только и именно для деревянной церковки и совсем не годилась бы для каменной. Для деревянной же она была тем идеалом, тем совершенством формы, которая выработалась за многие века. Перед нами стояла не просто церковь, но произведение искусства, шедевр деревянного зодчества.

На землю положены квадратом четыре могучих бревна с грубо - топором - обрубленными концами. Концы соединены крестом, как это делается у всех деревенских изб. Потом положены еще четыре бревна, но уже длинней нижних, потом еще длиннее, еще и еще. Таким образом поднималось бревенчатое основание церкви, похожее на перевернутую усеченную пирамиду. Каждый угол основания чем-то напоминал издали куриную лапу, и нам впервые стала понятна избушка на курьих ножках.

На высоте, более человеческого роста, окружала церковку деревянная, с резными столбами узкая галерея под узкой тесовой крышей. Над галереей поднималась двумя стремительными острыми шатрами тесовая крыша, один шатер, пониже, примыкал к другому шатру, повыше. Крыша была настолько крута, что удержаться на ней было бы невозможно. С одной стороны островерхий шатер описывал полукруг. Кирпичная, но легкая-легкая башенка поддерживала луковицу с крестом.

Большая часть тесовой крыши по цвету не отличалась от крутого яичного желтка, такой плотной шубкой разросся здесь мелкий сухой лишайник - стенница. Крыша над галереей почти не сохранилась, а оставшиеся доски тоже были ярко-желтыми. Крыльцо, по которому можно было бы подняться в церковку, разрушилось... собрались ребятишки со всего села. У них мы спросили, кто мог бы нам отпереть и показать церковь. Одна девочка вызвалась сбегать за тётей Машей Титовой. «Все ключи у нее, а сама она сажает табак»... Пока девочка бегала, мы раздобыли лестницу. Прибежала тётя Маша, средних лет здоровая женщина. Руками, испачканными в черноземе, она долго крутила в личине ключ, весивший не менее трех килограммов. Внутри церковь не поразила нас ничем особенным. Евангелия в серебряных окладах, тусклый иконостас, рассохшиеся ставни на окнах. Тетя Маша сказала, что если никто не возьмется, то церковь продержится разве что десяток лет, а потом развалится».

http://www.vidania.ru/temple/temple_vladimirskaya/yuryevpolskii_glotovo_nikolskaya_cerkov.html

15 июля 2024

15 июля 2024

Комментарии и обсуждение