«…Архитектурная история старейшего памятника Владимиро-Суздальской земли — Рождественского собора — насчитывает более восьми с половиной столетий. Одновременно с сооружением крепости Суздаля на рубеже XI—XII веков Владимиром Мономахом был воздвигнут здесь большой городской Успенский собор. Ставшии оплотом церкви в недавно христианизированном крае, он вызывал постоянную заботу властей: его не раз украшали и ремонтировали. Но, несмотря на это, собор быстро разрушался. Поэтому по распоряжению князя Георгия Всеволодовича он был разобран, и в 1222—1225 годах на его месте был построен новый белокаменный собор.

Раскопки у южной стены существующего здания вскрыли интереснейшие остатки первоначальной постройки Мономаха. Оказалось, что первый собор был сложен из тонкого кирпича — «плинфы» — на извести с примесью кирпичной крошки в характерной для архитектуры киевского юга технике. По своей величине храм был почти равен существующему зданию, то есть был большим шестистолпным собором с выделенным в западной четверти притвором-нартексом и тремя алтарными апсидами. Сохранился и фрагмент его фресковой росписи, уцелевшей в нижней части стены. Строителями собора, судя по его кладке, были приведенные Мономахом киевские мастера. Здесь же они наладили и производство строительных материалов. Вдоль по течению Каменки в специально устроенных печах обжигали кирпич, а в самой крепости, неподалеку от строительной площадки собора, жгли в круглых больших печах известь. Остатки этих производственных сооружений также были открыты археологами. Есть основания думать, что княжеский дворец располагался к западу от собора; но каким он был — кирпичным или деревянным, — мы не знаем.

Большой собор с его четким и светлым, сверкавшим красочной росписью интерьером производил, конечно, сильное впечатление на обитателей курных и закопченных тесных полуземлянок и хижин. Архитектура непосредственно внушала простому люду мысль о могуществе нового бога, величии и силе власти господ, создавших подобный невиданный по красоте «дом божества».

Обветшавший к XIII веку храм не стали чинить; он был еще очень прочен, и его стены пришлось подсекать в основании и обрушивать. Вероятно также, что строгий кирпичный собор с его обнаженными, расчлененными плоскими лопатками фасадами уже не удовлетворял новым вкусам людей XIII столетия, воспитанным на декоративном богатстве Димитриевского собора во Владимире и на ослепительной красоте белокаменных храмов. Летопись и подчеркивает, что в 1222—1225 годах князь Георгий Всеволодович создал новую церковь «краснейшю первыя», то есть более прекрасный, чем древний, собор. К его строительству был причастен владимирский епископ Симон, крупный писатель и один из авторов Киево-Печерского патерика.

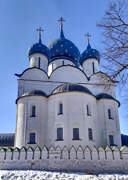

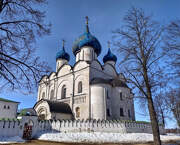

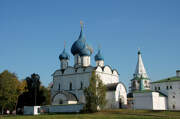

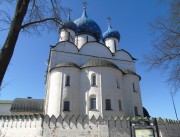

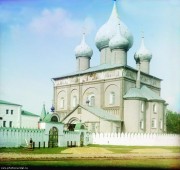

Однако и этот новый собор также не дошел до нас целиком: в 1445 году обрушился его верх. В 1528 году его стены были разобраны до колончатого пояса, а к 1530 году верх собора был выстроен вновь из кирпича, получив обычное пятиглавие. В конце XVII века внутри собора были уничтожены древние хоры и растесаны щелевидные окна. В 1750 году были сделаны огромные луковичные главы, а позакомарное покрытие заменено четырехскатной кровлей. В XVIII—XIX веках с севера и запада храм окружили кирпичные пристройки. В 1870 году фасады собора были покрыты цементным раствором и покрашены в грязновато-красный цвет. В 1954—1955 годах собор был освобожден от позднейших обстроек и в 1964 г. внимательно реставрирован А.Д.Варгановым и И.А.Столетовым. Уцелевший от древнего собора XIII века нижний ярус, вместе с другими данными, позволяет составить представление об этом примечательном памятнике в целом и его особенностях.

После того как нами осмотрен Успенский собор 1158—1160 годов во Владимире, уже по внешним формам Суздальского храма мы легко поймем, что перед нами здание того же типа. Это большой городской собор, но очень вытянутый по продольной оси за счет удлинения его алтарной части, так что внутри он стал как бы восьмистолпным. К главным входам примыкают с трех сторон притворы, создающие крестообразность плана здания. Фасады членятся лопатками и опоясаны аркатурно-колончатым фризом. Однако многое здесь глубоко отлично от виденных нами памятников архитектуры XII века.

Здание сложено в основном из неровных плит ноздреватого туфа, создающего далекую от идеальной глади пластическую поверхность стены, первоначально покрытую лишь известковой обмазкой. Из тесаного белого камня выполнены лишь архитектурные детали: профиль цоколя, лопатки фасадов, полуколонки алтарных апсид, колончатый пояс, резные порталы собора. В этом сказался не столько практический расчет исполнения кладки из более дешевого материала — туфа, сколько новые художественные вкусы. Четкие белокаменные резные детали контрастно и эффектно выступали на неровном смятом фоне стены. Здесь зодчие как бы сочетали владимирскую любовь к утонченной и детальной декоративной отделке здания с простой и грубоватой фактурой стенной плоскости, напоминающей кладку новгородских или псковских храмов.

Упростилось и членение фасадов: сложные пилястры с полуколонкой уступили место узким и плоским лопаткам; теперь они не совсем точно отвечали осям внутренних столбов, так что этот основной элемент членения фасадов терял связь с конструктивной логикой здания. Если зодчие XII века мыслили фасадные лопатки как конструктивно существенное утолщение стены по осям распора сводов, то здесь лопатки стали как бы тонкими и узкими «накладками» на стену, создающими лишь ее членение. Сами лопатки зодчие перерезают лентой резного орнамента и вставкой на углах рельефов, изображающих распластанных львов и грифонов, что еще более нарушает их конструктивный смысл. Особенно примечателен в этом отношении южный портал, в котором почти отсутствует характерная для порталов зданий XII века конструктивная ясность и логичность. Здесь профиль архивольта не отвечает профилю косяков портала, его наружные полуколонки неожиданно завершаются не капителями, но резными плитами, вторая колонка косяка отрывается от кладки и прерывается нарядной бусиной и т. д.

Все это свидетельствует об ином отношении зодчих к архитектуре, об усилении чисто декоративного начала, которое стремятся освободить от связанности с конструкцией. Сказывается это и в трактовке аркатурно-колончатого пояса. Он помещен безотносительно к уровню хор, то есть, как и лопатки, не выражает в фасаде внутренней конструкции здания: он используется как откровенно декоративная деталь, которую можно свободно перемещать по высоте. Пояс углублен в стену, создавая сочную игру светотени. Но его пропорции решительно изменились. Легкие и стройные, утоньшающиеся кверху колонки уступили место сравнительно коротким цилиндрическим стволам, похожим на резные деревянные балясины. Консоль превратилась как бы в кубоватую подставку; от развитой базы оставлен один валик с угловыми рогами-грифами; капитель и валик под ней также стали массивнее. Все элементы пояса густо покрыты резьбой; насечкой в елочку украшен даже поребрик, утерявший четкую и острую форму тесаного камня и также похожий скорее на ряд округлых деревянных балясинок. В самой резьбе решительно господствует плоскостное орнаментальное начало, которое мы видели еще в рельефах Димитриевского собора, связывая его с навыками резчиков в работе по дереву. В этом смысле показательны фигуры львов на южном портале, поражающие мастерством почти графического исполнения и выразительностью каждого штриха, а также широкая лента дуги архивольта, украшенная плетением растительного орнамента, выходящего из хвоста птицы. Эта любовь зодчих собора к орнаментике и узорчатости, столь переосмысляющая характер архитектурных деталей, позволяет с полной уверенностью считать, что и верхний ярус здания был обильно украшен резьбой, не уступая в этом смысле декоративному богатству Димитриевского собора. Есть основания думать, что над поясом лопатки приобретали сложный профиль и были покрыты резьбой; очень возможно, что уже здесь возникла развившаяся вскоре в Георгиевском соборе Юрьева-Польского система плоской ковровой орнаментации стены, на которой ясно выделялись исполненные в высоком рельефе резные камни и композиции. По верху алтарных апсид, расчлененных тонкими полуколонками, видимо, шел колончатый пояс.

Как фасады притворов, так, вероятно, и фасады храма завершались килевидными закомарами. Над ними возвышались три главы: большая — над перекрестьем средних нефов собора; относительно двух малых возможны два предположения. Они могли освещать увеличенное пространство алтаря и помещаться на восточных углах здания; именно так расположено трехглавие на монастырских соборах Суздаля XVI века, подражавших главному городскому собору. Но ряд памятников XII столетия позволяет также думать, что две главы могли стоять и на западных углах собора, создавая дополнительное освещение обширных соборных хор. По аналогии с некоторыми постройками XII века в Полоцке, Пскове и Чернигове, а также потому, что в 1445 году рухнул верх собора, можно предполагать, что он имел необычную композицию и что центральная глава поднималась над сводами на повышенном башнеобразном постаменте, как это было в соборе владимирского Княгинина монастыря. Вероятно также, что западная четверть собора с ее двумя главами была пониженной и массив здания приобретал ступенчатый характер. Если эта догадка справедлива, то и Суздальский собор примыкал к тому же передовому течению русского зодчества XII—XIII веков, которое стремилось к переработке традиционной крестовокупольной системы храма, к поискам его динамической композиции. В целом же Суздальский собор, видимо, был зданием весьма своеобразным и на редкость нарядным.

Существенной чертой архитектуры собора является его связь с окружающей территорией. Место здания было определено собором Мономаха. Он был поставлен довольно близко к северному валу крепости, а южной и восточной стороной был обращен к городской площади. В связи с этим зодчие обращают особое внимание на главный парадный южный фасад и его притвор: над ними работают лучшие резчики, их орнаментация богаче и тоньше, резной портал превращается как бы в гигантский белокаменный киот, в котором мерцают золотым письмом клейма медных врат. Узорчатая резная кайма связывает портал с угловыми лопатками притвора, Боковые фасады притвора зодчие украсили эффектным карнизом из двух полос нависающего поребрика, дававших богатую игру светотени. Килевидная закомара, венчающая фасад притвора, была украшена скульптурными изображениями (центральный рельеф, возможно фигура архангела Михаила, исчез, сохранились лишь нимбы боковых масок) и широкой орнаментальной лентой с изображениями птиц и растений. Через этот богато убранный южный вход шли в собор горожане. Эффектно оформлено и смотрящее на юг окно восточного членения соборного фасада с амбразурой, украшенной «наличником» из полуколонок с резными капителями и базами.

Второй по значению была западная сторона собора, видимо, обращенная к княжескому двору. Фасад западного притвора прорезает широкий и величавый резной портал с мягкими дугами архивольта, выложенного из мелкого камня. И здесь примечательно, что при крупных размерах портала его детали подчеркнуто легки: тонки и вытянуты полуколонки и уступы косяков, уплощена дуга архивольта, словно неспособного вынести тяжесть кладки над ним. Портал, видимо, не имел дверей, и притвор был открытым. За ним в стене собора входящий встречал второй, возможно, расписанный портал, также с «златыми вратами». Притвор был двухэтажным (верхний этаж сломан в конце XVII века). В его северной стене изнутри собора идет лестница в верхнее помещение, через которое можно было выйти на хоры. Арочный проем входа, заложенный в позднейшее время, сохранился в стене собора под кровлей притвора.

Северный, обращенный к валу фасад был значительно беднее. Это сказалось в особенности в обработке его сложенного из тонкого кирпича портала, который имеет скупой профиль из ряда прямоугольных уступов без баз и капителей; его только расцветили фресковой раскраской (сохранившаяся роспись портала в основном XVII века). Колончатый пояс северного фасада резали менее опытные мастера, а мотивы его резьбы были однообразнее. Таким образом, здание приобрело связанные с его окружением главный и второстепенные фасады, которые отделывались по-разному.

Войдем теперь внутрь собора, памятуя, что и его интерьер также принадлежит двум эпохам. На северной грани юго-западного столба, на высоте 3 м, сохранился профилированный карниз — это след уничтоженных древних хор, опиравшихся на эти столбы. Площадь хор была необычайно велика — они перекрывали своими сводами два западных нефа собора, разделяя их как бы на два этажа. Верхний был обильно освещен окнами угловых глав и окнами второго яруса. Очевидно, что такие огромные хоры были рассчитаны не только на княжескую семью и ее приближенных, да и вход на хоры, как мы знаем, шел изнутри собора и никак не был связан с княжеским двором. Суздальский собор был первым собственно городским собором, и на его хоры через пышные порталы западного притвора и лестницу в его стене шли именитые люди города — бояре, крупные торговцы и мастера — городская знать.

Пространство под хорами было полутемным — лишь два небольших окна в западной стене и открывавшиеся в средний поперечный неф арки хор были источниками света. Под хорами располагалась усыпальница. В основании стен в соборе и в притворах были устроены аркосолии для гробниц членов княжеского дома и епископов. Видимо, в связи с этим храм и был удлинен в восточном направлении, что увеличивало его площадь. Некоторые из погребальных ниш сохранили и орнаментальную роспись 1233 года. Особенно красива роспись южного аркосолия западной стены с пышным малиново-красным цветком в центре извивающихся побегов; по своду аркосолия вились желтоватые стебли с темно-синими и розовыми цветами. Однако аркосолии почти не пришлось использовать строителям собора и их ближайшим преемникам — через тринадцать лет по окончании постройки собора на Суздаль обрушился удар монгольского завоевания, поэтому соборная усыпальница была использована главным образом для погребений позднейшей феодальной знати: здесь в XV—XVII веках погребались потомки суздальско-нижегородских князей — князья Шуйские, Скопины-Шуйские, Ногтевы, Вельские и другие.

Алтарь отделялся от помещения для молящихся алтарной преградой. Скорее всего она была белокаменной и, может быть, к ней относятся вставленные на фасадах над колончатым поясом кубические камни с женскими масками под килевидной арочкой. Как показали исследования, эти камни являются трехликими капителями — обколотые маски на двух сторонах блока скрыты теперь под кирпичной обкладкой. Подобные капители могли венчать боковые стояки дверей преграды, вводивших в алтарь и боковые апсиды; изображения таких стояков с трехликими капителями и резными полотнищами деревянных дверей имеются в древних миниатюрах.

Пол храма был в 1233 году покрыт цветными майоликовыми плитками. Большие участки были выстланы квадратными плитками желтого, зеленого и темно-коричневого цвета. Пол под куполом и, вероятно, в алтаре был исполнен в наборной технике из маленьких фигурных плиток, образовавших сложные, как бы мозаичные узоры. Эти цветные и сверкающие своей стеклянной поверхностью полы летописец назвал «моромором красным разноличным».

Собор был украшен фресковой росписью, исполненной в 1233 году ростовскими или суздальскими мастерами епископа Кирилла; ее фрагменты открыты А.Д.Варгановым в 1938 году. Важнейшие из них находятся в верхней части южной апсиды. Здесь изображены строгие фигуры двух старцев с суровыми аскетическими ликами, вписанные в узорчатые арки на орнаментированных колонках. Манера письма, характеризующаяся точностью рисунка и мягкостью моделировки, некоторой утонченностью и сдержанностью, говорит о большом мастерстве авторов росписи. Разнообразный растительный и геометрический орнамент как бы обтягивает поверхность стен подобно пестрым полотенцам или тканям. Он решительно преобладает здесь над изображениями святых, которые как бы теряются в его причудливых узорах. Орнаментика росписи Суздальского собора послужила одним из главных источников растительной резьбы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, который мы увидим позднее. Эта черта росписи Суздальского собора свидетельствует о проникновении в живопись народных вкусов, народной любви к цветистости и украшенности здания. Эти особенности являются общими как для монументальной живописи, так и для декоративной скульптуры собора и его утвари.

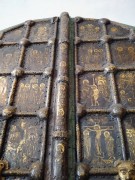

Об этом же говорят и замечательные «златые врата», украшающие доныне южный и западный порталы собора — подлинная драгоценность русского прикладного искусства XIII века. Огромные створы врат расчленены выпуклыми валиками на отдельные тябла. Богатейшая орнаментика и многочисленные изображения в тяблах выполнены в своеобразной и сложной технике золотой наводки по бархатисто-черному фону медных листов, на котором мерцает и светится золотой рисунок. Львиные маски, держащие в пасти массивные кольца, служили дверными ручками. Врата были подобны гигантской золотой иконе, сиявшей в резном киоте портала.

Изображения западных врат посвящены евангельским темам; особое внимание уделено богородице, считавшейся покровительницей Владимирской земли. Здесь находится и одно из древнейших изображений установленного во Владимире праздника Покрова. Нижние тябла заняты фигурами львов и грифонов в пышном растительном орнаменте; они живо напоминают зверей владимиро-суздальских рельефов.

Среди святых, помещенных в медальонах, изображен св. Митрофан — патрон заказчика западных врат суздальского епископа Митрофана (1227—1238), сожженного в 1238 году татарами во владимирском Успенском соборе. Особенно интересны главные, южные врата. Здесь представлены святые, соименные владимирским князьям. Можно думать, что врата исполнены по заказу князя Георгия Всеволодовича в 1230—1233 годах. Основные изображения посвящены «деяниям ангелов», и в особенности архистратига небесного воинства Михаила, покровителя князей и их военных предприятий. Здесь много примечательных по мастерству композиции и занимательности сюжета изображений.

Интересна сцена единоборства Иакова с ангелом, где прекрасно передано напряжение борьбы; в сцене «Даниил во рву львином» львы схожи со зверями белокаменной резьбы. В изображении обучения Адама архангелом Михаилом художник показал Адама копающим землю деревянной лопатой с металлической оковкой, какие известны по материалам XII века раскопок в Суздале; в надписи дано и название такой лопаты: «Адам рыльцем землю копая». Интересна композиция «Чудо в Хонех», где на вершинах скал изображены фигурки людей с такими же «рыльцами».

Русские надписи врат являются драгоценным источником для изучения древнерусского письма и языка. Золотые рисунки обоих врат, изображавшие евангельские сюжеты, прославлявшие богородицу и ангелов, рисовавшие историю мироздания и первых людей, снабженные четкими лаконическими надписями, развертывались перед глазами зрителя как листы увлекательной иллюстрированной рукописи.

По свидетельству описи собора 1609 года, в той же технике золотой наводки был сделан архиерейский амвон — возвышенное место перед царскими вратами алтарной преграды, на стенках которого были также изображены господские и богородичные праздники. Видимо, это великолепное сооружение исчезло во время захвата Суздаля польско-литовскими войсками.

«Златые врата» показывают, какого высокого совершенства достигло искусство владимиро-суздальских художников, блестяще сочетавших мастерство строгой и лаконичной выразительной композиции с любовью к узорчатости. Эта тяга к орнаментальности типична для народного искусства, для вкусов «мизиньных людей» Владимирской земли, выдвинувших из своей среды талантливых мастеров. Собор был щедро наделен и драгоценной утварью, доставленной купцами из других стран.

Таким был древний Суздальский собор.

После перестройки 1528—1530 годов он оставался, видимо, нерасписанным, а в 1577 году пострадал от пожара. Новая роспись собора была предпринята в 1635—1636 годах. Она не раз «возобновлялась», то есть переписывалась, — в 1775, 1818 и 1850 годах; роспись западной стены была уничтожена полиостью, а в остальных частях густо записана и остается нерасчищенной, и говорить о ее первоначальном содержании и характере нельзя. Видимо, она лучше сохранилась в верхних частях собора.

Стоит посмотреть сохранившиеся фрагменты фресок XVII века. Свод северного притвора занят темой прославления богородицы, которой посвящен собор. Не переписанными остались здесь роспись левой половины северной стены — поясные фигуры апостолов в орнаментальных медальонах — и под ними декоративный пояс «завес» с орнаментом. Ту же тему похвалы богородице развивала роспись южного притвора. Ее подлинная незаписанная часть сохранилась на западной стене притвора внизу. Здесь хороши летящие ангелы с трубами и фигуры двух людей, забирающихся на деревья. На юго-западном подкупольном столбе сохранился в открытом виде фрагмент росписи 1635—1636 годов, оставленный «реставраторами» XIX века без прописи, но поновленный. Несколько фрагментов росписи XVII зека сохранилось и в других местах основного помещения собора. Такова группа праведников из композиции «Страшного суда» на северной грани юго-западного столба и великолепные поясные изображения святых в больших медальонах на правой стороне алтарной апсиды. Из них особенно красиво изображение архидиакона Стефана в охристо-желтом, как бы сияющем круге, в белых одеждах, с зеленоватыми складками. Эти фрагменты позволяют говорить о большой монументальности росписи, ее строгом колорите, связи художников со старыми высокими традициями фресковой живописи.

В конце XVII века интерьер собора приобрел новый облик, в каком мы его видим теперь. По приказанию митрополита Иллариона были выломаны древние хоры и убраны скопившиеся под ними надгробные камни над могилами князей и епископов, которых было до сорока; ход на хоры был заложен и сломан второй этаж притвора; древние окна были расширены. Так древнее здание было безжалостно приспособлено к новым художественным вкусам.

Тем же Илларионом был сооружен в конце XVII века существующий в соборе иконостас. Он исполнен в духе старых традиций. Его архитектура проста, в ней еще нет ничего от характерной для поры конца XVII—XVIII веков пышности, когда едва ли не большую роль в иконостасе стали играть не иконы, а их роскошное обрамление. Иконостас Суздальского собора, одним из авторов которого был крупный художник «государев иконописец» Григорий Зиновьев, еще проникнут идущей от древнейших образцов строгой и ясной религиозно-политической идеей земной и небесной иерархии, соподчиненности мира верховной силе бога и земным властям. Замысел иконостаса очень прост и монументален. Он выглядит как гладкая стена, окованная золоченым серебром, на мерцающем фоне которого строго рисуются фигуры святых, почтительно склоненные в сторону центральной оси иконостаса, где помещено изображение Христа. Художники еще владеют мудрым искусством простой монументальной формы, мастерством силуэта, не измельченного деталями и многоцветностью красок. Зритель может охватить взглядом иконостас в его сложном целом лишь от западной стены, он сразу приковывает к себе его внимание. Живопись иконостаса поновлялась в конце XVIII века.

В XVI—XVII веках не только сам собор пережил крупные перестройки и изменения, но и вокруг него выросли новые монументальные здания, образующие его современный ансамбль.

В 1635 году против южного фасада собора архиепископ Серапион строит огромный шатровый столп соборной колокольни, вмещающей в нижнем ярусе небольшую церковь. В отличие от многих других суздальских сооружений этого типа могучий и суровый восьмигранник колокольни с лопатками на углах как бы вырастает непосредственно из земли. Шатер, подобно крепостной башне, имеет пологий выступ кровли — «полицу» — в основании. Высокий и внушительный силуэт здания прекрасно гармонировал с величественным объемом собора, усиливая роль кремлевского центра в разросшемся и усложнившемся городском ансамбле XVII века. На колокольне в конце XVII века были установлены часы, которые отбивали не только каждый час — до недавнего времени над городом каждую минуту звенел серебряный голос маленького колокола…»

Источник: Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли. - М., «Искусство», 1967., Стр. 155-175

РусАрх - Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам Владимирской земли

23 января 2016

23 января 2016

25 августа 2024

25 августа 2024

2 января 2025

2 января 2025

10 марта 2025

10 марта 2025

9 августа 2025

9 августа 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

4 ноября 2025

Комментарии и обсуждение

В МБУК «МЦБС Петушинского района» поступила книга А. И. Аксеновой «Суздаль. XX век». Там говорится о стенде антирелигиозного отдела суздальского музея, разместившегося в Рождественском соборе в 1930 году. Директор музея сокрушался в отчете: «Как трудно в интерьере собора совместить антирелигиозные плакаты и лозунги! Сочетание строго научного определения предметов и его антирелигиозного значения невозможно».

Г. И. Рябова, зав. ОКиО МБУК «МЦБС Петушинского района»

А.И. Аксенова в своей книге «Суздаль. XI век» писала: «7 Августа 2004 года, в День города, соборные главы засияли небесной синевой, оттеняемой золотыми звездами. Наконец-то торжественно красуются огромные купола главного собора города (…). Сегодня можно сравнить наглядно, как изменились остроконечные выси Рождественского собора за последние 18 лет».

Рябова Г.И., зав. ОКиО МБУК «МЦБС Петушинского района»

Заграевский С.В. Вопросы реконструкции первоначального вида суздальского собора Рождества Богородицы начала XIII века // На пороге тысячелетия. Суздаль в истории и культуре России. К 990-летию первого упоминания Суздаля в древнерусских летописях. Материалы научно-практической конференции (7 августа 2014 г.) Владимир, 2015