...Каменный храм, возведенный при Василии III, также не пережил XVI столетие. При этом удивительным образом совпадает и интерпретация пространственной структуры. В отношении собора Никитского монастыря в 1940-е гг. сложилась версия, согласно которой придел собора начала XVI столетия был сохранен при перестройке 1564 г., став южным приделом дошедшего до нас собора. Также считается, что южный придел Спасо-Преображенского собора, посвященный св. Евфимию, является самостоятельным храмом, построенным в 1507-1511 гг. над погребением святого, к которому позже был пристроен существующий ныне собор.

Сохранение постройки эпохи Василия III при сооружении новых соборов объяснялось не столько прагматическими соображениями заказчика, сколько отношением к сохраненным частям как к реликвии. Причем проявление подобного отношения к преждебывшим постройкам в двух не связанных с друг другом обителях свидетельствовало о сложившейся традиции. Все это делало версию строительной истории собора Спасо-Евфимиева монастыря весьма правдоподобной в контексте средневековой культуры. Но как же устоявшаяся в литературе модель соответствует самой архитектуре этих соборов и сведениям источников?

Прежде всего обратимся к единственному аналогу интересующего нас собора – т.е. к храму Переславского Никитского монастыря. Трактовка его строительной истории претерпевала в течение времени существенные изменения. Вначале его южный придел св. Никиты Переславского, так же, как и придел св. Евфимия, считали самостоятельным отдельно стоящим храмом. Однако затем в границах существующего собора была раскрыта южная стена храма Василия III, которая на востоке совпадала с южной стеной собора 1564 г. Тогда придел св. Никиты стали считать уцелевшим приделом начала XVI в., что, казалось бы, находило подтверждение и в архитектуре, наводящей на мысль об отсутствии единого строительного замысла. Это особенно заметно на западном фасаде придела, где часть трифолия как бы поглощена кладкой стены собора, которая при этом меняет свое направление и отклоняется к востоку, огибая объем придела. Однако при новом натурном обследовании оказалось, что при отсутствии геометрической четкости в сочетании собора и придела их кладка выполнена вперевязку.

Совпадение порядовки стало особенно хорошо различимо на западном фасаде после отпадения штукатурки. Полностью совпадает раствор и размер кирпича. Как установил Г. Евдокимов, сумевший проникнуть на чердак придела, его барабан не имел окон именно со стороны стены существующего собора. Заметим, что и профилировка деталей придела типична именно для грозненского времени. Таким образом, нам приходится отвергнуть идею об их разновременности. Соответственно и собор Спасо-Евфимиева монастыря лишается наиболее близкого аналога своей строительной истории.

Итак, устоявшаяся в литературе версия убеждает нас в том, что в Спасо-Евфимиевом монастыре в 1507–1511 гг. над местом погребения была поставлена, как писал Н.Н. Воронин, небольшая меморативная церковь с западной папертью. Какие же существуют основания для такого суждения?

Житие св. Евфимия не позволяет точно представить облик сменявших друг друга храмовых построек. Однако известно, что его погребение находилось в северной части заложенного им собора, так как св. Евфимий «у сиверских врат близ с(вя)т(а)го ж(е)рътвеника заложи себе гроб», т.е. или на солее перед алтарной преградой, или, что вероятнее всего, он находился в аркосолии в северной стене в самом жертвеннике собора. Описание закладки новой соборной церкви обнаруживает различие в местоположении гроба на севере в первом соборе и его обретении на юге: «но уже делоу наченшоуся великыя церкви, копающим ров в деснеи стране и обретоша гроб обложен три камени и бе покровен тцкама».

Это противоречие уже в литературе XIX в. объяснялось тем, что новый храм заложили севернее старого. Именно тогда и стали писать о пристройке собора 1507–1510/11 гг. к храму 1352 г., который якобы превратился в придельный и был освящен тогда же во имя преп. Евфимия. В некоторых работах второй половины XIX в., считавших собор постройкой 1507–1511 гг., указывалось, что существующий южный придел и есть каменный храм XIV в. Когда в начале XX столетия сформировалась точка зрения о перестройке собора Василия III в конце XVI в., различие во времени сооружения придела и собора не акцентировалось. К старой идее вернулись уже позже, и выводы о соборе 1507 г. были перенесены на дошедший до нас храм. Однако ее авторы были менее внимательны к источникам, чем их предшественники, и превратили придел в самостоятельную отдельно стоящую церковь 1507 г. над погребением святого, что полностью противоречит Житию преп. Евфимия.

Разберем существующие версии. Можно ли допустить, что собор Василия III был пристроен к собору XIV в.? В этом заставляет усомниться то, что одной из причин строительства нового собора названа была ветхость старого, что предполагает его разборку. Кроме того, Житие не дает никаких оснований для такого вывода. Так же невероятна и версия Воронина об отдельно стоящем бесстолпном храме. Прежде всего, Житие прямо говорит о том, что новый собор должен был стать больше прежнего: «прииде емоу (т.е. архимандриту Кириллу) в сердцы... помысл…бе бо у них в обители церкви каменая мала к тому ж и ветха., тем же архимарит кирил помысли иноую церковь болши тоя воздвигнути...» И далее Житие называет строящуюся церковь «великой». Все это отрицает саму идею создания отдельной миниатюрной церкви над погребением. Тем более, что само место погребения было, скорее всего, включено в границы собора 1507 г.

Таким образом, вопрос о разновременности придела и собора кажется нам надуманным. И дело не только в том, что Житие, подробно описывающее все постройки монастыря, в том числе и хозяйственные, не упоминает о наличии у собора 1507-1511 гг. придела, выделенного в отдельный объем. Известны случаи разборки храмов до половины высоты и возведения на их стенах новых сооружений, но примеров сохранения подобного придела в истории русской архитектуры нет. Кроме того, ни архитектурные формы, ни конструкция перекрытия придела св. Евфимия не свидетельствуют о времени Василия III. Свод, которым перекрыт придел св. Евфимия, можно условно отнести к типу «коробового свода, прорезанного распалубкой».

До недавнего времени считалось, что подобный тип перекрытия возникает еще в начале 1510-х гг. в приделах собора Александровой слободы и становится распространенным в середине–второй половине столетия. В одной их последних работ С.С. Подъяпольского были высказаны серьезные сомнения в строительстве собора Александровой слободы в 1513 г. и выдвинуты обоснованные аргументы в пользу его датировки временем Иоанна IV. А это означает, что все известные варианты подобного свода действительно возникают в среднерусской архитектуре только в середине столетия. Вместе с тем, возведение храма с выделенным в отдельный объем приделом – достаточно исключительное явление для архитектуры не только 1510-х гг., но и всей первой трети XVI века. Исключение составляет собор Спаса на Бору 1527 г. Но характерно то, что его приделы имели завершение в виде трифолия, что предполагало их первоначальное перекрытие крещатыми сводами. Поэтому и собор, и придел св. Евфимия по своей архитектуре относятся к более позднему периоду.

И, наконец, самое главное: придела, освященного во имя св. Евфимия, и не могло быть в соборе 1507 г., так как обретение мощей и их перенос в новую церковь не были сопряжены с церковным прославлением св. Евфимия, о чем косвенно говорит и Житие, описывая перенесение гроба преподобного: «покрыша гроб пакы дцкама…с кадилом и свещами отпевше надгробныя», а не «молебныя». Характерно, что Житие при всем внимании к мелочам, ничего не сообщает об освящении такого придела.

Существующий в настоящее время собор не имеет точной датировки. В литературе его датировали и серединой, и концом XVI столетия, иногда называя и конкретную дату 1594 г. Эта конкретная дата, видимо, была заимствована из рукописного описания суздальских церквей первой четверти XIX в., где мы читаем, что «ныне существующая церковь» сделана и совершена при государе царе и великом князе Феодоре Иоянновиче и при архиепископе Иове суждальском в 1594м сентября 2-го освящена в 1596-м августа 6-го». К сожалению, это известие не позволяет поставить точку в истории датировки монастырского собора, во-первых, из-за неизвестности источника, а во-вторых, из-за того, что суздальский архиепископ Иов с 1592 г. был на покое, а в июне 1594 г. умер.

Заметим также, что ни одна из декларируемых датировок собора до сих пор не подвергалась обсуждению. По своим типологическим особенностям собор действительно находит аналогии среди соборов 1580-х гг. Именно в этот период, когда после перерыва, вызванного кризисом 1570-х – начала 1580-х гг., восстанавливается храмостроительство, возводятся монастырские соборы Вознесенского и Пафнутьево-Боровского монастырей. Они обладали не только схожими с интересующим нас собором пропорциями плана, но и выделенным в отдельный объем одним приделом, правда, размещенным не с юга, а с севера. С храмостроительством конца столетия собор сближают и особенности архитектуры придела преп. Евфимия. Эта близость проявляется, прежде всего, в пропорциях самого объема, в характерном для конца столетия определенном вертикализме, вызванном значительной высотой стен при небольшой площади самого четверика. Характерна для архитектуры времени Феодора Иоанновича и конструкция перекрытия. В этот период она становится наиболее распространенной и используется наравне с крещатым сводом. Таким сводом перекрыты приделы усадебных церквей Бориса Годунова в селах Большие Вяземы и Хорошово. Этот же свод использован и в приделе св. Ирины в соборе Пафнутъево-Боровского монастыря. Что же мешает нам безоговорочно признать, что собор с южным приделом был построен в конце столетия?

Препятствием становится радикальное отличие иконографии декора и его пластики от архитектуры того времени. Ее изучение показало, что основой художественного языка становятся итальянизирующие мотивы. По источникам иконографии декора все постройки конца XVI века разделяются на три группы. Первая объединяет сооружения, где использованы схемы итальянизирующего декора, окончательно сформировавшиеся в 1560-е гг. после строительства собора Покрова на Рву (это такие постройки, как соборы Пафнутьево-Боровского, Владычного Серпуховского монастырей, церкви в селах, принадлежащих Ивану Васильевичу и Ивану Ивановичу Годуновым и другие). Вторая образована храмами, архитектура которых испытала непосредственное влияние Архангельского собора как образца.

Прежде всего, здесь следует назвать собор Вознесенского монастыря. Их формы интерпретируются в других сооружениях, опосредованно использующих мотивы Архангельского собора и представляющих третью группу. При этом особенность этого периода в истории русской архитектуры в том, что, несмотря на различие построек по условиям заказа, месту строительства, итальянизирующий язык получает всеобщее распространение. Разумеется, при этом нет идентичности в точности повторения его мотивов, в степени их перефразирования, но отсутствует коренное различие между постройками на периферии государства и в его центре. Московские формы проникают и на северо-запад (например, постройки Тихвинского монастыря), и на север, что очевидно при рассмотрении архитектуры собора Антониево-Сийского монастыря, и в Поволжье, и в Казань, в эту своеобразную архитектурную колонию Пскова (собор Спасо-Преображенского Казанского монастыря).

При этом однородность иконографии сочетается в конце столетия с повторяемостью форм, что касается не только структуры декора, отдельных декоративных мотивов, повторяющихся в различных уездах, но и самой профилировки. Собор же Спасо-Евфимиева монастыря оказывается абсолютно вне архитектурного контекста эпохи. Представить же, что именно этот монастырь оказался вне всех художественных процессов, вряд ли возможно, так как архитектурные формы других построек XVI в., церкви-колокольни Рождества Иоанна Предтечи и Успения Богородицы, напротив, обнаруживают общность с зодчеством второй половины–конца столетия.

Кроме того, нельзя не обратить внимание и еще на одно обстоятельство. В известной описи собора 1660 г. нет ни одной иконы св. мч. Феодора Стратилата, Ирины Мученицы, Бориса и Глеба, Феодота Анкирского, Марии Египетской, преп. Ксении. Их отсутствие весьма странно для собора, построенного в конце столетия. Так же здесь не было и приделов во имя Феодора Стратилата и мч. Ирины, Бориса и Глеба, тогда как один из них, вероятнее всего, присутствовал бы в монастырском соборе, освященном в конце столетия (так, например, во многих соборах, освященных в царствование Феодора Иоанновича, мы находим «парные» приделы во имя св. Феодора Стратилата и Ирины Мученицы, например, в Успенском соборе Троице-Сергиева монастыря, в соборе Зачатиевского монастыря, в соборе Пафнутьево-Боровского монастыря). Характерно, что когда Спасо-Евфимиевский монастырь в царствование Феодора Иоанновича, при архиепископе Гелактионе, строит храм св. Николая Чудотворца в селе Анпилохове, то у храма, согласно благословенной грамоте 1596 г., были устроены приделы Феодора Стратилата и праведного Иова, т.е. во имя ангелов царя Феодора и патриарха Иова (или умершего к этому времени архиепископа Иова).

В действительности, по своей архитектуре собор тяготеет к несколько другой эпохе. В его облике проявляется зависимость от архитектуры собора Покровского монастыря, проявившаяся в прямой цитации его архитектурных мотивов. Это и пропорции аркатурно-колончатого пояса, и килевидная форма закомар, и упрощенные балясины в карнизе закомар, и импосты порталов, и многое другое. Подобное обращение к местным образцам характерно для вполне определенного периода в архитектуре XVI в., начавшегося в 1540-е гг., после прекращения деятельности последних итальянских мастеров, бывших на службе Василия III. Именно в период регентства Елены Глинской и малолетства Иоанна IV начинается период активного монастырского строительства, четко выделяющегося на фоне практически прекратившегося государственного.

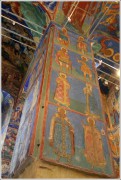

Соборы киржачского Благовещенского, Княгинина, дмитровского Борисоглебского, Введенского Подольного, московского Рождественского и других монастырей обнаруживают возвращение к так называемым «старомосковским» формам. Именно для этого периода характерна ориентация на местные образцы. Собор Спасо-Евфимиева монастыря объединяют с этими постройками не только общая характеристика художественного языка, но и конкретные архитектурные мотивы. Так, в памятниках середины столетия оживает такой характерный мотив домонгольской архитектуры, как «грифы» на базах порталов. Только здесь они возрождаются в редакции раннемосковского зодчества. Они известны в соборе Благовещенского монастыря в Киржаче, а также в соборе дмитровского Борисоглебского монастыря. Были они и у порталов Спасо-Преображенского собора. Здесь их источником могли быть «грифы» баз собора соседнего Покровского монастыря, но по своей трактовке они ближе именно к репликам 1540-х гг.

В то же время собор Спасо-Евфимиева не мог быть построен в 1540-е гг., поскольку иначе бы Пространная редакция Жития, составленная иноком Григорием в середине XVI века, как допускает В. А. Колобанов, после соборов 1547–1549 гг., отметила бы это событие, связанное уже с общецерковным прославлением св. Евфимия и освящением во имя его престола. Именно время официального прославления св. Евфимия и составления Жития устанавливают нижнюю границу строительства собора, которое не могло начаться условно ранее 1549 г.

В конце 1550-х – начале 1560-х гг. происходит вторичная итальянизация архитектурного языка, связанная со строительством собора Покрова на Рву и появлением мастеров в Москве из Средней и Северной Европы. Однако за пределами столицы продолжает существование то архаизирующее направление, в контекст которого встраивается архитектура нашего собора. И в этот период продолжается строительство храмов, активно использующих в своей декорации переработанные мотивы среднерусского зодчества XV в. При этом в отличие от монастырских построек 1540-х гг. они все становятся пятиглавыми. Достаточно характерный пример этого направления – собор Богоявленского монастыря в Костроме и собор Микулина Городища. В отличие от сооружений конца 1530 - 1540-х гг. эти постройки характерны огрублением профилировки, окончательным отходом от принципов ее построения, внесенных итальянскими мастерами.

Для того времени характерны и капители лопаток Спасо-Преображенского собора, с их перевернутой выкружкой – характерной для того времени замены гуська. Прямые аналогии можно найти в соборе Богоявленского Анастасьева монастыря в Костроме, где килевидные закомары отсекаются от прясел стен антаблементом, близким по профилировке Спасо-Евфимиевскому, и в карнизах которого также использованы характерные упрощенные балясины.

К таким постройкам принадлежит и собор Переславского Никитского монастыря. Кроме общих стилистических особенностей, со Спасо-Преображенским собором его объединяют и конкретные декоративные мотивы. Именно здесь мы находим в карнизе центральною барабана характерные профилированные ниши, которым в суздальском соборе придано стрельчатое очертание, а в малых барабанах мы видим ступенчатые кронштейны.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на сходство сакральной топографии. Здесь также мощи святого почивали под сводами соборного храма с южной стороны, а придел, посвященный чудотворцу, находился через стену с юга. Нельзя не отметить и такую архаичную для конца столетия деталь, связанную уже с устройством иконостаса, а именно, на белокаменные консоли под нижнее тябло, остатки которых можно увидеть на западных гранях восточных столбов.

Все это позволяет рассматривать вопрос о датировке собора в границах 1550–1560-х гг. Перестройка его предшественника, как и в Никитском монастыре, была связана с прославлением святого и желанием возвести ему отдельный придел, выделенный в самостоятельный объем. Это соответствовало новому направлению в храмостроительстве середины – второй половины столетия, когда в русле общей тенденции к созданию многопрестольных соборов формируется разные варианты многопридельных композиций.

Вероятно, как в Никитском монастыре, при перестройке было сохранено местоположение мощей, поскольку, в существующем соборе, как и в храме 1507 г., они находились на юге, в приделе св. Николая Чудотворца, расположенного в дьяконнике, где пребывали до их открытия и перенесения на солею в 1657 г.

РусАрх - Баталов А.Л. К вопросу о датировке собора Спасо-Евфимиева монастыря. В кн.: Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в истории и культуре России. Материалы научно-практической конференции (15-16 октября 2002 г.). Владимир – Суздаль, 2003.

16 декабря 2024

16 декабря 2024

Комментарии и обсуждение