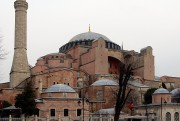

Стамбул. Собор Софии, Премудрости Божией.

Софийский собор, Айа София (Αγία Σοφία)

- Престолы:

- Софии, Премудрости Божией

- Год постройки:

- Между 532 и 537.

- Архитектор:

- Исидор из Милета и Анфимий из Тралл

- Епархия:

- Объект не принадлежит Православной Церкви

- Адрес:

- Sultan Ahmet Sq, Cankurtaran Mahallesi, Istanbul/Istanbul Province, Turkey 34122

- Координаты:

- 41.008615, 28.97993

Алтарь собора (иконостаса нет, в 1453 г. в алтарь поставлен михраб).

Воронов Юрий Викторович

22 апреля 2019

Мозаика над Царскими дверями нартекса "Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом"

zavar-vera

6 марта 2018

мозаика южной галереи "Император Константин Мономах и императрица Зоя перед Христом"

zavar-vera

6 марта 2018

Уникальная фотография светового эффекта в храме Святой Софии в Стамбуле. Фото Byzantine Institute, 1948 г.

Елена Григорьева

1948

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Самая известная церковь в Стамбуле, построенная в византийский период. Первое здание было построено в 325-360 гг. Открылось для богослужения 15 октября 360 г. Будучи самой большой церковью города и дворца, она упоминалась как Megalo Ekklesia (Большая церковь), а начиная с V века называется Hagia Sophia (святое мастерство), в турецкий период Ая-Софья. Предполагается, что стены первого здания были из камня, кровля из деревянной базилики. В 404 г. эта церковь была сожжена, к 415 г. восстановлена, а в 532 году сожжена вновь. Её тут же восстановили. Строили её с 532 по 537 год из дерева, мрамора разных цветов, кирпича. Открылась она вновь 27 декабря 537 года. Позже она рушилась от землетрясений, а в 1204 г. крестоносцы её разграбили и подожгли. В 1261 году император Михаил VIII приказал восстановить её. Во времена Османской империи церковь была превращена в мечеть. В 1934 году она была превращена в музей.

Источник: Стамбул (на русском языке). Yucel AKAT, АРХЕОЛОГ. 2010.

Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры, самая величественная постройка юстиниановской эпохи. Крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме. Храм был построен императором Юстинианом I в Константинополе (ныне Стамбул) в 532-537 г.г. на месте сгоревших христианских храмов, возведенных в IV и V веках при императорах Константине I и Феодосии II. Руководили его строительством архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский.

В постройке участвовали сотни мастеров и десять тысяч рабочих. Стены строили из особых кирпичей, которые уменьшали тяжесть громадного купола. Столбы, предназначенные для опоры купола, клали из больших глыб известкового камня, связывая их свинцовой заливкой и железными полосами. При строительстве собора также использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни.

Софийский собор имеет план классической базилики. Основание представляет собой прямоугольник 68 м в ширину и 75 м в длину. Высота здания составляет 55,6 м с центральным куполом, диаметром 31 м. У основания купола сделано 40 больших арочных окон. Благодаря этому создается ощущение, что купол будто парит в воздухе. Внутренние поверхности купола, сводов и арок были покрыты мозаичными орнаментами, иконами и картинами на темы Священного Писания на золотом и темно-лазоревом фоне. Мозаикой был украшен не только храм Софии, но и принадлежащие ему постройки.

Среди дошедших до нас мозаик святой Софии – крупное мозаичное изображение Иисуса Христа, помещенное над царскими вратами. Сохранилось также изображение Богоматери с Младенцем Иисусом, которое находится на подпружной арке храма с западной стороны. По сторонам Богоматери два апостола – Петр и Павел. На южной стороне храма, в довольно глубоких нишах, находящихся внизу окон, уцелели изображения святителей, выполненные в строго византийском стиле, с греческими вертикальными надписями. На северной стороне уцелело несколько изображений пророков.

Практически сразу со времени постройки Софию Константинопольскую стали называть великой. На протяжении 900 лет собор был резиденций Патриарха Константинопольского. Службы в храме поражали своей роскошью. При Юстиниане штат священнослужителей храма составлял более 500 человек. С начала 7 в. собор Святой Софии стал постоянным местом коронации византийский императоров. Согласно летописному преданию, красота богослужения, великолепие архитектуры и убранства собора, увиденные послами киевского князя Владимира Святославича, побудили его к принятию христианства.

Пожары и землетрясения заставляли неоднократно восстанавливать здание, изменяя его первоначальный облик. Тем не менее собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи. Именно в нем в 1054 г. кардинал папы римского Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту о его отлучении от церкви. Это событие привело к разделению единой христианской церкви на православную и католическую.

В 1204 г. собор был осквернен и разграблен крестоносцами. В 1453 г. Константинополь – главный центр православия – был захвачен турками под предводительством султана Мехмеда II. Софийский собор был разграблен. Вскоре он был превращен в мечеть Айя-София. В XV-XVI в.в. к ней были пристроены четыре минарета. В XVI веке к Айе-Софии были добавлены контрфорсы, еще более изменившие ее первоначальный облик. Тогда же появился мраморный минбар (кафедра для имама). В XVIII веке алтарь в восточной части здания был заменен михрабом в юго-восточном углу (он указывал направление на Мекку). Многие мозаики и фрески были замазаны штукатуркой.

Вокруг собора были построены мавзолеи султанов (6-гранный Мурада III, 1594; 8-гранный Мехмеда III, 1608; и др.), медресе, имарет (кухни для бедных; оба 1739) и фонтан (1740).

В середине XIX в. по поручению султана Абдул-Меджида I были произведены ставшие необходимыми реконструкционные работы. Для реставрации были приглашены итальянские братья-архитекторы Фоссати.

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи на протяжении почти пяти веков. В 1935 г. основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет.

В 1985 г. Музей Айя-София был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Стамбуле давно ведутся дискуссии на тему будущего собора Святой Софии. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая 2020 г., в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств. 2 июля Высший административный суд Турции – Госсовет рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Решение будет оглашено в течение 15 дней.

"Сделать Софию снова мечетью" - президент Турции Реджеп Эрдоган твердил это несколько лет. В пятницу, 10 июля 2020 г., он превратил угрозу в реальность, подписав указ, отменяющий музейный статус собора Святой Софии. Отныне тут снова, как и 86 лет назад, мечеть Айя-София.

РИА НОВОСТИ

Многие туристы, увидев собор святой Софии в Стамбуле (бывший Константинополь), чувствуют разочарование. В сравнении с силуэтом близлежащей Голубой мечети очертания Айя Софии (турецкое название) не кажутся гармоничными и восхитительными. Стены здания, пострадавшее от сильного землетрясения в 989 г., укрепили контрфорсами, и оно утратило свой первоначальный облик. К тому же в замысле архитекторов не было четырёх минаретов и гробниц султанов, построенных рядом. Но что же влечёт сюда 3 миллиона посетителей ежегодно? Что делает собор, которому 1500 лет, таким великим?

Чтобы спроектировать новую церковь на месте сожжённой базилики Феодосия II, император Византии Юстиниан I нанял двух известных математиков: Исидора Милетского и Антемия Траллского. Исидор преподавал стереометрию и физику. Был известен тем, что составил первое собрание работ Архимеда. Математик Anthemius знаменит новаторским исследованием о взаимодействии твердых геометрических форм, поверхности которых фокусируют свет в одной точке.

Чтобы спроектировать большой купол собора Святой Софии, двое учёных мужей опирались на свои знания геометрических принципов. Они придумали сферические треугольные опоры по углам, чтобы соединить квадратное основание и сферу, обозначаемые словом "парус". Это позволило перераспределить вес и построить самый большой купол в мире. Он считался таковым до 1590 г., пока в Ватикане не появился купол базилики Святого Петра, в котором Микеланджело использовал этот же приём. В некоторых источниках предполагают, что купол венчал крест с исходящими из центра лучами и полумесяцем внизу.

Купола во время строительства собора в Константинополе не были диковинкой. За 4 века до появления Айи Софии уже стоял легендарный римский Пантеон с его бетонным куполом. Однако храмы с прямоугольным основанием имели скатную крышу. Уникальность идеи архитекторов заключалась в сочетании уже существующей формы базилики и 32-метрового купола, верхняя точка которого находится в 55 м над полом. Не менее гениальным было решение добавить с двух сторон ещё два полу-купола: на востоке (алтарь) и на западе (главный вход). Благодаря такой конструкции внутри храма создаётся ощущение расширяющегося пространства. Взгляд непроизвольно устремляется вверх, как и хотели создатели этого здания. В свете солнечных лучей, льющихся через окна в стенах над галереями и в основании купола, поддерживающие опоры становятся незаметны. Впечатление движущегося пространства, символизирующего небеса, усиливает сверкающая золотом мозаика.

Византийский историк Прокопий Кесарийский (500 г.) писал о соборе: "Он весь полон света и солнечных лучей, и можно было бы сказать, что не снаружи идет это освещение, а само оно рождает этот дивный блеск, так чудно светел этот храм". Послы князя Владимира после литургии в Великой Софии Константинопольской докладывали: "Не знаем, на небе мы были или на земле" (согласно "Повести временных лет").

Построенный в рекордно короткий срок с 532 по 537 г.г., храм через 20 лет пострадал от землетрясения. Купол частично обвалился. Восстанавливал его племянник Исидора Милетского (по другим источникам сын). Он поднял его выше на 9 м. В 989 г. второе землетрясение ещё сильнее повредило собор. Восстанавливал его армянский архитектор Трдат. Сделав купол ещё выше, он же укрепил здание контрфорсами. Таким образом, первоначальный облик был изменён. Мусульманские специалисты добавили ещё больше поддерживающих опор.

http://zen.yandex.ru/media/arhi1/sobor-sviatoi-sofii-v-stambule-neprigliadnoe-velichie-5c46f6bc588ef700acd27446

«Аббат Сугерий, который в 40-е годы XII века придумал и построил на окраине Парижа первый готический собор в аббатстве Сен-Дени, писал, что видел в качестве великого образца именно храм Святой Софии. Хотя, казалось бы, он не похож на готические соборы. Видимо, аббат имел в виду уникальную драматургию света, которую мы видим в Софии Константинопольской. То, что потрясло послов князя Владимира в Х веке — уникальная свето-пространственная икона, которая создавалась этим единственным в своем роде зданием.

Юстиниан пригласил в качестве главных архитекторов не профессиональных строителей, а самых знаменитых математиков и инженеров-оптиков — Анфимия из Тралл и Исидора из Милета. Световое кольцо создавалось под куполом 40 окнами днем и ночью, транслируя в купол свет либо солнца, либо луны и звезд. Под куполом постоянно создавалось светящееся облако, световая икона Славы Божьей. Из-за того, что купол неоднократно перестраивался, в том числе из-за землетрясений, этот эффект сейчас практически не заметен. Мозаики усиливали звучание храма как пространственной иконы. Интересно, что до победы иконопочитания в IX веке в храме не было фигуративных мозаик, поскольку образ Божий создавался при помощи световой драматургии и какие-либо «картины» на стенах и сводах были излишни».

А. Лидов

В отличие от Римского Пантеона (языческого храма), в Константинопольском храме св. Софии сложное и грандиозно-свободное пространство не подавляет человека, оно организовано как место Присутствия Божия, вокруг которого собраны верующие с надеждой на милосердие Спасителя. Здесь Бог не отчужден от верующих, Он указывает им путь Спасения. Многообразие пространственных форм не хаотично, оно являет архитектурную модель упорядоченной Вселенной, созданной Творцом. Упорядоченность пространства достигается четкой направленностью и ритмом, оно развивается по двум осям. Горизонтальная ось ведет на восток, к престолу Божию. Вертикальная ось через невесомый купол – зовет верующего к небу, навстречу Богу.

Церковь Святой Софии стала главным соборным храмом Византийской империи. Огромный объем храма главенствовал над городом, но художественные качества архитектурных конструкций снаружи не были обыграны, почти игнорированы. Интерьер храма отличался большой роскошью, а фасады Великой церкви оставлены без всякого декора. Этим выражалось противопоставление двух миров - преображенного Божественным Присутствием и приземленно материального, непреображенного, которому принадлежали фасады. Возможно, софийное посвящение храма определило его пространственное решение в виде замкнутого интерьера - как гигантского реликвария Премудрости Божией, вместилища, являющего миру гармонию христианского государства, обладающего Премудростью истинной веры.

Храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле), всемирно известный памятник византийского зодчества, по словам русского византиниста Н.П. Кондакова, "сделал для Империи больше, чем многие ее войны". Этот уникальный храм стал вершиной византийского зодчества, на многие века определив развитие архитектуры в странах Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Кавказа.

История Святой Софии началась при римском императоре Константине Великом, который в 324 году основал Константинополь - новую столицу империи. А в 326 году Константин построил первую в своей столице церковь - во имя Святой Софии.

Популярное женское имя София обычно толкуют как "премудрость", хотя оно имеет более широкое значение. Оно может обозначать "разум", "знание", "умение", "талант" и т. д. По учению церкви, Христа часто отождествляют с Софией в смысле мудрости и разума. София представляет собой ипостась Святой Троицы, Иисуса как символа Божественной премудрости. София известна и как духовное, и как мирское имя. Его носила христианская святая София, жившая в XII веке. Ее память празднуется 15 мая. Имя София распространено в Греции, Румынии и южнославянских странах. В Греции существует также мужское имя Софрониос с аналогичным значением - разумный, мудрый. Софии - премудрости Божьей посвящены многочисленные православные храмы, среди которых самой известной является Святая София в Константинополе ~ главный храм Византийской империи. Первые православные соборы в главных городах Киевской Руси - в Киеве, Новгороде, Полоцке были также посвящены Святой Софии. А последним крупным храмом Святой Софии стал Софийский собор в Тобольске, построенный в 1680-х годах.

Император Констанций, сын и наследник Константина Великого, перестроил и расширил храм. Сто лет спустя этот храм сгорел во время восстания в Константинополе, вызванного несправедливым изгнанием Иоанна Златоуста. Восстановленный императором Аркадием, храм снова был разрушен, на этот раз дотла, во время восстания 531 года, во время подавления которого в столице Византии погибло 35 тысяч человек. После этого император Юстиниан I заложил новый храм - беспримерный в истории. В ту эпоху в Константинополе было построено тридцать церквей, блиставших золотом, серебром и разноцветными мраморами. Но Юстиниан пожелал еще построить храм, который превзошел бы величием и роскошью все, когда-либо построенное в мире.

Главными строителями храма хроники называют Исидора Милетского и Анфимия Тралльского, оба - выходцы из Малой Азии. Зодчий Анфимий был, вдобавок, выдающимся изобретателем и ученым того времени. В подчинении у Исидора и Анфимия работали еще сто архитекторов. На строительстве собора ежедневно трудилось около десяти тысяч рабочих. Со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни, из древних античных храмов свозилось все лучшее, что в них было. Из Рима были привезены колонны из порфира, из Эфеса - колонны из зеленого мрамора. Строительство храма продолжалось пять лет - с 532 по 537 год. Собор был освящен 26 декабря 538 года.

Когда строительство окончилось, мир был ошеломлен: по словам Прокопия Кесарийского, "этот храм царил над городом, как корабль над волнами моря". Казалось, что купол Святой Софии "покоится не на камнях, а спущен на золотой цепи с высоты небес". Входящий в него чувствовал, что это "не создание людского могущества и искусства, но скорее дело самого божества", и душа молящегося в храме чувствовала, что "Бог здесь, близко от нее, и что ему нравится этот дом, который он сам избрал для себя". Предание рассказывает, что строители храма Софии соревновались со своими предшественниками, некогда создавшими легендарный храм Соломона в Иерусалиме, и когда собор Святой Софии был закончен, его главный строитель воскликнул: "Я превзошел тебя, Соломон!"

Храм, построенный по типу трехнефной базилики, увенчивает огромный купол, возведенный на "парусах" - треугольных изогнутых сводах, опирающихся на четыре мощных столба. 107 колонн из малахита и египетского порфира поддерживают галереи, окружающие главный неф. Длина храма составляет 81 метр, ширина - 72 метра, высота - 55 метров, а диаметр купола превышает 31 метр. Сложная система полукуполов придает храму стройное единство.

Пол храма украшал прихотливый узор из порфира и цветных мраморов. Вместо иконостаса в нем были установлены двенадцать серебряных колонн с золотыми капителями. На этих колоннах находились иконы. Совершенно уникальным произведением искусства являлся престол в алтаре: он был изготовлен из литых золотых досок на золотых столпах, а верхняя его часть была искусно изготовлена из разных металлов и сплавов, перемешанных с разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями, так что поверхность престола имела 72 разных цвета и оттенка. Престол полукругом окружали колонны из яшмы и порфира.

Сорок окон, прорезанных в барабане купола, заливали украшенную мозаиками внутренность храма. Когда солнце заходило. Святая София освещалась серебряными паникадилами, лампами в виде кораблей, канделябрами в виде деревьев, "огни которых казались цветками". Во мраке густой южной ночи храм, озаряя все вокруг, подобно грандиозному пожару, возвещал мореплавателям о близости столицы византийских императоров.

В 1453 году турецкий султан Мехмед II Завоеватель во главе 200-тысячного войска осадил Константинополь. Дни Византии были сочтены, но император Константин XI Палеолог отрекаться от престола не стал, а возглавил отряд последних защитников империи - 14 тысяч бойцов. Византийцы героически сопротивлялись, но силы были слишком неравны. 29 мая турки ворвались в город. "В некоторых местах, вследствие множества трупов, совершенно не было видно земли", - писал очевидец. По приказу султана Мехмеда долго искали труп императора Константина, и нашли его под грудой убитых - императора опознали только по пурпурным сапожкам с вышитыми золотом двуглавыми орлами. Султан приказал отрубить голову императору и водрузить ее на высокой колонне посреди завоеванной столицы Византийской империи...

Существует легенда о том, что, когда турки ворвались в храм, служивший там священник исчез в таинственной двери в стене храма, захватив с собой святые реликвии. Турки не сумели его догнать: стена внезапно закрылась за ним. Во время реставрации 1850-х годов эта дверь была впервые за четыреста лет вскрыта - за ней оказалась крохотная часовня и уходящая куда-то вниз лестница, заваленная мусором...

Султан Мехмед гордо въехал в Святую Софию на белом коне. Но красота православного храма так поразила турка, что он приказал превратить его в мечеть. Крест с купола Софии был заменен на полумесяц, к церкви пристроили минареты. В царствование султана Селима II к внешним стенам храма пристроили грубые контрфорсы, совершенно изменившие первоначальные формы здания. Драгоценные мозаики были грубо замазаны известью, и только в 1932 году началась их расчистка. В сделанной турками пристройке к храму была устроена султанская усыпальница - здесь погребены султаны Мурад III, Селим I, Мехмед III, Мустафа I.

Святая София пережила множество невзгод. Дважды сильные землетрясения причиняли храму значительный ущерб. К середине XIX столетия София находилась под угрозой реального разрушения, и только спешно вызванные султаном Абдул-Междидом итальянские реставраторы спасли положение. Во время этой реставрации были восстановлены несколько византийских мозаик, в том числе портреты императоров Константина и Юстиниана. После реставрации их снова замазали известью... Но великое искусство нельзя убить. До сих пор в храме Святой Софии живет дух великой православной святыни.

Восстановление интерьеров Святой Софии началось в 1932 году. А в 1934 году мечеть в храме Святой Софии была упразднена и вместо нее был открыт музей, где можно видеть расчищенные мозаичные образы Богоматери с Младенцем, Христа-Пантократора и другие многочисленные шедевры византийских мастеров. "Посетитель и ныне испытывает совершенно особое чувство в этом храме, купол которого как бы являет собой небесную сферу, опрокинутую над головой, - пишет Л.Д. Любимов, - как некогда людям средневековья, подлинным чудом кажутся легкость, торжественная свобода, с которыми, обрамляя грандиозное сияющее пространство, вырастают кругом арки и галереи с их порфирными, мраморными или малахитовыми колоннами да вьющимся над ними изумительной тонкости каменным кружевным узором".

Ни в одном другом памятнике художественный гений Византии не нашел такого полного, совершенного воплощения, как в Софии Константинопольской.

Губарева М.В., Низовский А.Ю. «Сто великих храмов мира». - М.: «Вече», 1999 г.

«…Две главные святыни Константинополя, основанные при Юстиниане, — церковь св. Апостолов и св. София — были лишены в их первоначальном виде фигурных изображений. В куполе св. Софии виднелся лишь огромный крест, доминировавший над всем пространством. Остальные мозаики носили чисто орнаментальный характер. Иначе говоря, оба храма уже содержали в себе программу иконоборчества. Человеческие фигуры впервые введены в храм св. Апостолов Юстином II (565–578), украсившим его обширным евангельским циклом, в основу которого было положено учение о двух природах Христа: божественной и человеческой. Учение это отражало страстную догматическую борьбу 50–60-х годов против Нестория и Евтихия. Однако, несмотря на заключавшийся в цикле намек на догматическую идею, последний был построен по историческому принципу. Сцены чудес и страстей, равно как и Снятие со креста, отсутствовали; главный акцент был поставлен на тех эпизодах, в которых с особенной яркостью выступала божественная природа Христа.

К сожалению, мы лишены теперь возможности установить, какие из описанных Константином Родием и Николаем Месаритом мозаик относились к VI веку и какие были добавлены позже. Иконографический анализ говорит скорее за то, что большинство изображений было исполнено не ранее IX века. Это, однако, не исключает появления исторического цикла уже в VI веке, который в дальнейшем испытал ряд существенных пополнений. Не большая ясность царит и в вопросе о тех мозаиках, которыми Юстин II украсил св. Софию. Из описания Кориппа можно заключить, что в них преобладал не исторический, а догматический момент. По словам поэта, здесь доказывалась вездесущность триединого божества и двуединая природа Христа. Из отдельных сцен были изображены Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Преображение, чудеса Христа, Распятие, Воскресение, Вознесение, а также Троица и Христос на троне в образе судии мира. Это свидетельство Кориппа подверглось, однако, вполне обоснованному сомнению, и есть основания полагать, что в св. Софии до второй половины IX века было мало фигурных изображений, причем они носили по преимуществу иконный характер…»

Источник: Лазарев В. Н. «История византийской живописи» на сайте «Христианство в искусстве»

«…Собор Софии в Константинополе — наиболее грандиозное и самое выдающееся произведение византийского зодчества — является одним из значительнейших памятников мировой архитектуры.

Константинопольской Софии посвящена большая литература. Однако изучение ее архитектуры далеко не всегда шло правильными путями. Некоторые исследования уводят нас в сторону от понимания общечеловеческой ценности Софии.

Обычно Софию механически ставят в ряд с ее «прототипами», т. е. с более ранними памятниками, имеющими с ней некоторое внешнее сходство. При этом не учитываются ни масштаб Софии, которую приравнивают к небольшим постройкам, ни, в особенности, высокое архитектурное качество константинопольского собора. С ним сравнивают как явление одного порядка незначительные сооружения только потому, что в них также имеются, например, купол с примыкающим к нему полукуполом или сочетание купола с базиликой и т. д. Нередко помещают рядом планы Софии и других построек, сведённые к одному размеру. Вследствие этого создается ошибочное впечатление, что София является звеном эволюционного ряда, механически образовавшимся из подобных «предшественников». Последние, несомненно, должны быть учтены при рассмотрении архитектуры Софии. Однако нельзя игнорировать существующего различия в архитектурном качестве, в масштабе и, в особенности, в назначении построек. Нельзя игнорировать архитектурное единство самой Софии — замечательнейшего произведения мирового зодчества.

Другая ошибочная точка зрения заключается в том, что некоторые исследователи, увлеченные археологическими изысканиями и археологическими методами работы, утверждают, будто София в Константинополе представляет собой только некий конгломерат, образовавшийся постепенно на протяжении ряда столетий в результате добавления новых частей к уже существовавшим ранее и постепенных многочисленных переделок этих частей разными поколениями зодчих в различные эпохи. Открывая в сохранившейся Софии следы переделок и более старых построек, включенных в дошедшее до нас здание, эти исследователи приходят к выводу, что Софии как единого произведения архитектуры ранневизантийского периода, построенного при Юстиниане I, собственно говоря, вовсе даже и не существует. Представление о ней как о произведении якобы VI в. согласно этой теории порождено недостаточной исследованностью памятника, незнанием его истории, которую все больше и больше вскрывают современные архитектурно-археологические изыскания. Величайшее произведение архитектуры прошлого как бы растаяло на глазах у археологов и заменилось представлением о последовательном наслоении отдельных особенностей, в целом образующих мозаичную картину, создающую иллюзию Софии.

История возникновения столь выдающегося произведения архитектуры, как София, должна, конечно, быть учтена всяким, кто занимается ее архитектурой. Однако это не значит, что в исторической смене строительных периодов не было одного решающего этапа строительства, создавшего целостное произведение архитектуры. Этим периодом в действительности было ранневизантийское время, точнее — строительство Софии в 532—537 гг. Если бы этого строительного периода не было, не было бы Софии как самого выдающегося произведения византийской архитектуры и замечательного памятника мирового зодчества. Его не разрушили и в основном не изменили переделки, имевшие место в последующие времена.

Именно на собор Софии в Константинополе 532—537 гг. следует обратить главное внимание при изучении византийского зодчества. Необходимо постараться проанализировать его по возможности разносторонне и углубленно.

Строители Константинопольской Софии — Анфимий из Тралл и Исидор из Милета были выдающимися инженерами и архитекторами. Их нельзя представить себе иначе, как очень развитыми, высокообразованными людьми, владевшими всей суммой знаний, доступной той эпохе, когда они жили. Это не были простые, хотя бы и очень квалифицированные, ремесленники, которые продолжали возводить здания по традиции, выполняя заветы старших мастеров и не смея вводить новшеств. Оба они имели очень широкий как архитектурный, так и общий кругозор. Это позволяло им свободно выбирать в прошлом то, что могло пригодиться при выполнении величайшего здания современности.

Собор Софии является прежде всего памятником своей эпохи, обладавшим необыкновенной силой воздействия не только на современников и на ближайшие к ним поколения, но и на людей последующих столетий и даже последующего тысячелетия.

Собор Софии в Константинополе относится к тем произведениям архитектуры, которые глубоко связаны с прошлым, в которых учтены все основные достижения архитектуры предшествующих эпох, но в которых доминирует новое. Новое назначение, новые конструктивные приемы и новые архитектурно-художественные особенности настолько преобладают в Софии, что именно они выступают на первый план, отодвигая традиционное и заслоняя его собой. Изучая Константинопольскую Софию, забываешь, что она представляет собой синтетическое сочетание элементов, имеющих в прошлом свою длинную историю, настолько значительным является новаторство ее авторов, наложившее неизгладимый отпечаток на облик этого гениального сооружения.

Константинопольская София была главным зданием всей Византийской империи. Она была церковью при общественном центре столицы и патриаршим храмом. Вследствие того, что в Византии религия играла огромную роль в жизни государства, София была главным общественным зданием империи. Это выдающееся значение Софии было очень наглядно выражено в выборе места для нее и в самой постановке ее среди господствующих зданий византийской столицы. Главные улицы города сходились от нескольких городских ворот в сухопутной стене к центральной улице (Меси). Последняя завершалась площадью Августион, на которую выходили Ипподром, София и Большой дворец византийских императоров. Весь этот комплекс общественных зданий, среди которых господствовала София, был конечной целью движения по городским улицам, противоположный конец которых разветвлялся в основные дороги европейской части империи. Августион и примыкающие к нему важнейшие постройки занимали вершину треугольника, на котором находился Константинополь, расположенный на оконечности европейского материка, выдвинутой в сторону Азии. Это было место пересечения двух основных торговых путей античности и средних веков: западно-восточного сухопутного пути, соединявшего Европу с Азией, и северо-южного морского пути, который наши предки называли путем «из варяг в греки» и который связывал Скандинавию со Средиземным морем. София была наиболее крупным, компактным и массивным архитектурным сооружением не только на Августионе, но и во всей столице. Ею было отмечено место, которое действительно можно было бы назвать центром мира в ранневизантийское время.

Мы сейчас не можем достаточно подробно и точно представить себе первоначальное архитектурное окружение Софии. Однако известно, что она не стояла изолированно, а была окружена множеством разнообразных зданий и дворов. Её нельзя было непосредственно обойти кругом. Видная только из примыкавших к ней дворов и улиц, она возвышалась над соседними сооружениями или над колоннадами перистильных дворов и площадей. Наружный облик Софии в ранневизантийское время можно представить себе в общих чертах, если мысленно восстановить ее атриум, форма которого известна: как из атриума, так же примерно София была видна и с других сторон. Один только ее восточный фасад был открыт целиком: апсида была видна доверху без других зданий, портика или колоннады на первом плане, которые пересекали бы её нижние части. Такое расположение в ансамбле придавало особенно большое архитектурное значение венчающим частям здания. Именно они были видны над другими постройками при приближении к Софии; издали они увенчивали собой центр столицы и даже архитектурный ансамбль всего Константинополя.

Наружный облик Софии много раз так сильно переделывался, что в настоящее время очень трудно восстановить его хотя бы мысленно. Большая раздробленность наружного объема здания в значительной степени объясняется именно этими переделками и искажениями. Однако и в настоящее время вырисовываются центральный купол и два примыкающих к нему полукупола. Первоначально, до более поздних византийских Переделок, эта нарастающая к центру объемная система полукуполов и купола была выполнена еще более отчетливо. Она была хорошо видна при приближении к городу как с юга, со стороны Мраморного моря, так и с севера, из Босфора. Она великолепно замыкала собой архитектурный объём здания и возвышалась над рядом больших закомар, которыми завершены наружные стены собора со всех четырёх сторон. Закомары обобщали очертания окружающих жилых домов, многие из которых, как можно предположить, сами имели закомары.

В основе нового типологического решения собора Софии, найденного Анфимием и Исидором, лежали требования быта, которые были отражены в организации его плана. София представляла собой здание, в котором широкие народные массы, стекавшиеся в собор с улиц и площадей столицы, встречались с высшей аристократией и чиновничеством империи во главе с императором и патриархом, выходившими из соседнего Большого дворца. Эти встречи сопровождались сложными церемониями полуцерковного-полусветского характера, назначение которых состояло в том, чтобы всемерно укреплять власть и авторитет царя и правительства путём наглядного показа божественного покровительства василевсу. Средством для этого служил подробно разработанный церемониал, носивший театрализованный характер. Последовательность действий должна была в символической форме изображать историю мира, как она трактована в церковной легенде, изложенной в священном писании. Условные движения и действия производились в строго регламентированном порядке многочисленными священнослужителями различных рангов во главе с патриархом и императором. Они были одеты в богатейшие одежды из красиво подобранных ценных тканей. Посредством торжественных шествий и строго зафиксированных возгласов и песнопений изображались наиболее существенные моменты истории человечества, которые концентрировались вокруг истории Христа.

Для того чтобы осуществлять подобные культовые действия, необходимо было создать сооружение, обладающее большим свободным центральным пространством для церемоний и вмещающее просторные окружающие его помещения для огромного числа зрителей. В центре должна была находиться кафедра-амвон — место средоточия церемоний, изображающее по ходу действия то пещеру, где, согласно легенде, родился Христос, то гору, на которой он был распят, то разные помещения, где происходила та или иная сцена. Центральная часть здания должна была иметь придаток в виде алтаря, изображавшего небесное царство, в то время как она сама представляла землю, на которой происходили изображаемые события. Между землей и небом осуществлялось постоянное общение, однако алтарь должен был быть отделен от зрителей невысокой преградой, скрывавшей небесный мир. Присутствующие могли заглянуть в него лишь тогда, когда открывались врата преграды, что происходило в процессе действия только временами. Перед главным помещением должна была находиться более закрытая часть интерьера, в которой участники процессий могли собираться перед выходом в главное помещение.

Эта программа легла в основу проектирования здания Софии в Константинополе. Отдельные элементы ее существовали уже раньше. Однако в целом она приняла окончательную форму только при проектировании нового грандиозного главного церковного здания Византийской империи.

Аналогичные функциональные требования, возникшие в менее развитой форме еще в предшествующий период, породили архитектурный тип купольной базилики, который был выбран для главного храма Византийской империи также и Анфимием и Исидором. Однако колоссальные размеры Софии, особая многолюдность общественных сборищ, которые имели в ней место, а также своеобразие происходивших в ней культовых действий — все это заставило архитекторов Софии заново продумать самый архитектурный тип купольной базилики и по-новому его организовать с учетом римского архитектурного опыта, хорошо им известного.

Анфимий и Исидор, оба родом из Малой Азии, положили в основу своей постройки малоазийский тип купольной базилики. Последний представлял собой базилику, центральная часть которой была перекрыта куполом. Этим в здание было внесено начало центричности, вследствие чего базилика сильно укоротилась, как бы подтянувшись к куполу. Такова, например, купольная базилика в Мериамлике. Такая купольная базилика содержала в себе основные помещения, необходимые для византийского культа VI в. В ней имеется главное центральное помещение, к которому примыкают алтарная часть, двухъярусные галереи для зрителей и нартекс.

Возникает вопрос об основном отличии подобных купольных базилик — предшественниц Софии — от древнехристианских базилик Рима — этих первых наземных культовых зданий христиан в западной столице империи после официального признания новой религии. Отличие заключается в прибавлении купола. В древнехристианской базилике все было направлено к алтарю, который являлся основным, единственным центром интерьера. В купольной базилике, наряду с алтарем, возникает второй центр под куполом. Это свидетельствует о глубоком изменении самой концепции церковного здания, обусловленном изменением системы культа и религиозной идеологии. Во времена возникновения купольной базилики внимание присутствовавших в храме уже не было так всецело поглощено алтарем, как это было в первые времена официально признанного христианства в Риме. Причиной явилось развитие театрализованного культа с амвоном в качестве его внешнего средоточия. В этом заключалась основная предпосылка появления купола над серединой главного нефа.

При дальнейшем развитии купольной базилики купол не вытеснил алтарную апсиду. Однако постепенно главным видимым центром интерьера становился купол. Внесённое им центрическое начало усиливалось все больше и больше. Базилика укоротилась и подтянулась к куполу. В результате основной архитектурный акцент был перенесен с апсиды на купол, и здание из базилики превратилось в центрическое сооружение. Это стало возможным к тому времени, когда простое обращение к божеству, мыслимому в алтаре, заменилось сложным театрализованным культом.

Основная трудность, которая стояла перед архитекторами при проектировании Софии, заключалась в том, что существовавшие в византийском мире купольные базилики обладали все очень скромными размерами, в то время как София должна была стать грандиозным сооружением. Необходимо было опираться на другие образцы, более подходившие по своим масштабам к задуманному храму, чем купольные базилики Малой Азии. Другая трудность, чисто конструктивная, состояла в том, что деревянное перекрытие не подходило для интерьера диаметром более 30 м. Такое перекрытие представляло также опасность в отношении пожара, от которого только что во время народного восстания сгорел предшественник сооружаемого здания. Купол было необходимо сделать каменным и по соображениям идейно-художественного порядка. Он должен был изображать небесный свод, увенчивающий землю — центральную часть интерьера. Все здание внутри должно было выглядеть однородным, оно все должно было быть каменным от основания до замков сводов.

Сводчатые здания очень больших размеров были хорошо известны Анфимию и Исидору в Риме. По-видимому, их зодчие и взяли за образец, выбрав при этом наиболее грандиозные и замечательные постройки.

Термы не подходили вследствие совершенно иного назначения. Замыслам зодчих гораздо больше соответствовали самая грандиозная римская базилика, при этом сводчатая, и наиболее выдающееся купольное здание, причем оказалось возможным соединить воедино особенности этих двух сооружений. Этими двумя постройками были базилика Максенция и Пантеон. Если бы в настоящее время архитектору предложили назвать два наиболее выдающихся римских здания, он не мог бы выбрать лучше. Базилика Максенция особенно подходила, так как она представляет собой короткую базилику. Этот выбор говорит о том, что Анфимий и Исидор отдавали себе отчет в родстве языческой и древнехристианской базилик.

Когда Браманте проектировал собор Петра в Риме, он сказал, что поставит купол Пантеона на базилику Максенция (которую он ошибочно считал храмом Мира). Браманте знал Софию в Константинополе по зарисовкам путешественников. Он решил поставленную перед ним задачу в принципе так же, как Анфимий и Исидор.

План Софии отчетливо свидетельствует о том, что именно базилика Максенция была положена в основу ее системы. План расчленен четырьмя промежуточными столбами на девять частей, так что центральный неф стал трёхчастным. Конструктивная система здания — каркасная. В обеих постройках тонкие стены являются только легким заполнением между столбами и прорезаны в каждом звене двумя расположенными друг над другом группами окон (по три окна каждая). От купольных базилик зодчие Софии заимствовали хоры, которые позволяли им намного увеличить вместимость боковых нефов, предназначенных для зрителей. Однако колоннады, отделяющие боковые нефы собора от среднего нефа, повторяют колоннады древнехристианских базилик, которые тоже иногда устраивали с хорами. Это говорит о том, что Анфимий и Исидор изучали в Риме также и древнехристианские базилики. К ним восходит и атриум Константинопольской Софии.

Наиболее выдающимся архитектурным достижением двух строителей Софии является приём, при помощи которого они связали воедино в своем произведении базилику Максенция и купол Пантеона. Этот приём относится к наиболее смелым и вместе с тем к наиболее удачным идеям в архитектуре прошлого. Это гениальное решение охватило одновременно функциональную, конструктивную и художественную стороны архитектуры. Оно привело к удивительно полноценному комплексному архитектурному образу.

Анфимий и Исидор изобрели систему полукуполов, связывающую купол Софии с её базиликальной основой. В эту систему входят два больших полукупола и пять малых. В принципе должно было быть шесть малых полукуполов, но один из них был заменен цилиндрическим сводом над главным входом в центральную часть интерьера из нартекса. Это отступление от общей системы великолепно выделяло главный входной портал и два меньших портала по его сторонам. Через эти порталы из нартекса входили процессии, через главный портал проходили император и патриарх. Полукупола прекрасно связали базилику и купол. Этим была создана купольная базилика совершенно нового типа, единственной представительницей которого является Константинопольская София.

Полукупола Софии тоже имели своих предшественников. По-видимому, эта идея возникла у наших двух мастеров под влиянием целой группы построек с планом в виде четырёхлистника, к которой относятся церковь в Селевкии Пиерии около Антиохии, церковь в Стое Адриана в Афинах, Сан Лоренцо в Милане, церковь в Перушице и др. Возможно, что Сан Лоренцо в Милане был им хорошо известен. Однако сравнение этих построек с Софией особенно наглядно выявляет самостоятельность применения полукуполов в Софии. В частности, композиционный приём, примененный Анфимием и Исидором, фиксирует расположение купола в самом центре здания. В купольных базиликах предшествующего времени расположение купола постоянно колебалось в связи с возможностью удлинить или укоротить цилиндрические своды, находящиеся к западу и к востоку от купола. Обычно алтарь всё-таки притягивал к себе купол.

В Софии полукупола создают к востоку и к западу от купола аналогичные формы, имеющие одинаковую глубину. Благодаря этому купол не может Сыть сдвинут со своего места и уверенно отмечает центр интерьера. Одновременно с этим конха апсиды включена в систему полукуполов. Это означает, что алтарная часть закономерно привязана к куполу и к главной части интерьера. Так создана архитектурная система, узаконившая оба центра Софии — купол и апсиду, амвон и алтарь. Вследствие этого система полукуполов великолепно связала направленность к алтарю базилики и центричность купольной постройки. В Софии базилика и купол внутренне органически связаны друг с другом. Это действительно настоящая купольная базилика, увенчание всего развития этого архитектурного типа.

Не менее значительную роль полукупола Софии сыграли и в отношении архитектурно-конструктивном. Огромный купол Софии создает очень сильный распор. В южном и северном направлениях распор погашается мощными столбами, по два с каждой стороны, несущими вместе с подкупольными столбами арки и своды, перекрывающие боковые нефы. Эти внутренние контрфорсы несут верхние арки под кровлями боковых нефов. Вся эта система была усилена после падения первоначального купола, случившегося еще в VI в. в результате землетрясения. Своды боковых нефов, расположенные в двух ярусах, участвуют в погашении распора купола в направлении на юг и на север. В восточном и западном направлениях распор погашается полукуполами. Выдающееся значение такого решения заключается в том, что полукупола выполняют свою конструктивную роль, не загромождая интерьера главной части и не нарушая его целостности.

Замечательно и художественное значение системы купола и полукуполов Софии. Эта система одновременно решает целый комплекс художественных проблем, органически переплетающихся с вопросами функциональной организации пространства и задачами конструктивного порядка. Эти проблемы лежат в разных планах и имеют множество различных аспектов.

Полукупола образуют все вместе геометрическую фигуру, приближающуюся к овалу. Именно этим они создают промежуточное связующее звено между базиликой и центрическим зданием. В принципе образованы три вписанных друг в друга фигуры, постепенно переходящие одна в другую: прямоугольник основного очертания плана, овал полукуполов и окружность купола. Овал служит переходом от прямоугольника к окружности.

В конкретном пространственном выражении эта схема принимает особенно законченную и органическую форму. Полукупола продолжают ритм нарастания пространства интерьера от боковых нефов к центральному. По мере развития полукуполов в направлении купола пространство нарастает вплоть до кульминационной точки в центре. В обратную сторону центральное пространство под куполом постепенно ниспадает в обе стороны и сменяется далее пространством боковых нефов.

Сравнение Софии и Пантеона вскрывает коренное отличие между ними в трактовке купола. В Пантеоне подкупольное пространство статично, это замкнутый и огромный в своей компактности кусок пространства, твердо очерченный стенами и куполом. В Софии центральное пространство интерьера легко, воздушно и динамично Ажурные колоннады связывают его со всеми окружающими соседними помещениями. Пространство со всех сторон нарастает по направлению к венчающему куполу. Самый купол возникает и как бы строится во времени на глазах у зрителя; он постепенно развивается из полукуполов. Последние охватывают собой только часть интерьера, в то время как купол замыкает сверху интерьер весь в целом.

Средний неф Софии представляет собой крупную часть интерьера. Однако сам он не распадается на части. Полукупола только подразделяют его, сохраняя целостность его пространства и как бы только его растягивая. Когда идешь по нему, создается иллюзия, что колоннады под куполами расступаются и уходят вглубь. Вогнутые большие ниши обступают подкупольную часть. Вместе с тем боковые двухъярусные колоннады направляют входящего вперед и выделяют продольную западно-восточную ось интерьера, ориентированную на апсиду. Система купола и полукуполов Софии служит ключом к пониманию ее архитектуры.

Источник: Глава «Ранневизантийская архитектура. Константинопольская архитектурная школа». «Всеобщая история архитектуры. Том 3. Архитектура Восточной Европы. Средние века». Автор: Брунов Н.И.; под редакцией Яралова Ю.С. (ответственный редактор), Воронина Н.Н., Максимова П.Н., Нельговского Ю.А. Москва, Стройиздат, 1966

Константинопольская София, несмотря на то, что она в последнее время превращена в музей, далеко еще не достаточно исследована с точки зрения ее архитектуры. Особенно слабо изучены строительные материалы, из которых она выложена, и конструктивные приёмы, которые были применены при ее сооружении.

Основным строительным материалом для стен является кирпич на цемяночном растворе, слои которого равны по толщине кирпичным плиткам. Только в наиболее ответственных местах были обнаружены прокладки из одного ряда тесаного камня. Четыре подкупольных столба выложены особенно тщательно из отесанных блоков крепкого известняка. В нижних частях столбов между блоками имеются тонкие швы раствора. В их частях между каменными блоками пропущены в особо ответственных местах прокладки из свинца. Эти прокладки, отмеченные у византийских писателей, были за последнее время найдены в самой постройке. Подкупольные арки сложены из кирпичей очень крупного размера. Плоские плитки его имеют квадратную форму со стороной, близкой в 70 см. Купол выложен из кирпича на толстых слоях цемяночного раствора. Применение в наиболее ответственных в конструктивном отношении частях здания кирпича очень больших размеров свидетельствует о влиянии античных римских построек и говорит о том, что Анфимий и Исидор изучали их очень основательно.

Многие исследователи отмечают несовершенство конструктивного решения Софии и указывают на недостатки, допущенные во время проектирования и строительства. Некоторые из них решаются «исправить» эти ошибки и предлагают свои проекты Софии с измененными подкупольными столбами и другими формами. Эта критика конструктивного решения Софии была вызвана главным образом тем, что ее купол и часть арок и сводов неоднократно падали и восстанавливались в византийское время. Архитекторы Софии не владели, конечно, современными научными методами расчетов конструкций. Необходимо согласиться с тем, что с точки зрения этих точных методов конструктивное решение Софии имеет слабые места. Тем более удивительно, что здание, хотя и реставрировавшееся несколько раз, все же стоит целым до настоящих дней и сохранило в основных чертах облик времени Юстиниана I. Современные исследователи недостаточно учитывают, что София была повреждена главным образом при землетрясениях, которые достигают в Константинополе большой силы. Что же касается изменений, предлагаемых для усовершенствования конструктивной стороны здания, то необходимо помнить, что такие изменения равносильны искажению архитектуры Софии, в своем роде совершенной.

Функциональная основа Софии Константинопольской предопределяет многие существеннейшие стороны ее художественной композиции. Для того чтобы достаточно полно представить себе интерьер собора в действии, необходимо хотя бы в общих чертах воспроизвести в своем воображении стоявший под куполом амвон и алтарную преграду, отделявшую алтарь. Амвон был очень крупным сооружением. Он представлял собой род кафедры, увенчанной шатром и богато украшенной драгоценными материалами. Шатер возвышался над уровнем хор. Алтарная преграда в настоящее время довольно точно теоретически восстановлена на основании исследования самого здания. Она представляла собой колоннаду, несколько выступавшую под большой восточный полукупол.

Было бы неверным утверждать, что во время богослужения вход из боковых нефов в центральную часть интерьера был присутствующим запрещен. Однако колоннады все же служили преградой. Они отражали в плане архитектурной композиции границу между частью интерьера, предназначенной для активных участников церемоний — священнослужителей во главе с патриархом и императора с его свитой, и частью его, отведенной для пассивных зрителей. присутствовавших при культовых действиях. Нартекс, средняя часть которого отделялась от боковых частей занавесками из драгоценных материй, служил для входивших в оба яруса боковых нефов преддверием храма, а для главных участников процессий его отгороженная часть была местом, где они готовились появиться в центральном помещении перед собравшимися. Это отразилось на размерах порталов. которые ведут из нартекса в храм: три средних портала выше шести боковых. На хоры проходили из нартекса по особым лестницам. В настоящее время невозможно точно сказать, какие разряды присутствующих находились в отдельных частях боковых нефов и двух их ярусах. В источниках имеются только упоминания о тех или иных местах, резервированных для императора, для императрицы, для той или иной категории придворных и т. д. Можно лишь с уверенностью утверждать, что старое представление, будто хоры были предназначены для женщин, не точно, так как на хорах находились и мужчины.

Огромное центральное пространство Софии и гораздо более низкие и тесные, разделенные на два яруса боковые нефы скомпонованы по-разному и контрастируют друг с другом. Вместе с тем они дополняют друг друга и, сочетаясь, образуют единый архитектурный образ Софии Константинопольской.

Предназначенные для зрителей боковые нефы похожи на дворцовые залы. Как показывают исследования Большого константинопольского дворца, это сходство действительно имело место и, переходя из дворца в Софию, знатные зрители видели перед собой как бы продолжение анфилад дворцовых залов.

Перекрытые рядом крестовых сводов, боковые нефы несколько напоминают обширные залы римских терм. Сходство распространяется также на множество колонн, придвинутых к стенам и принимающих на себя тяжесть сводов. Однако в Софии колонны гораздо дальше отставлены от стен, и своды на самом деле на них опираются. Колонны подразделяют интерьер и усложняют его.

Композиция архитектурного пространства боковых нефов сильно отличается от интерьеров терм. Ее характерную особенность составляет система поперечных перегородок, весьма усложняющих интерьер и представляющих собой опоры для глаза, по которым читается форма и характер пространства. Очень характерно в боковых нефах взаимоотношение конструктивной системы здания и его художественного облика. Основу конструкции составляют мощные столбы — подкупольные и соответствующие им столбы, между которыми помещены наружные стены здания. Перед архитектором открывались две возможности интерпретации этих столбов: либо он мог их всемерно подчеркнуть в художественной композиции и этим выявить их действительное значение, либо он мог их замаскировать.

Столбы противоречат основной тенденции к воздушности и пространственности архитектурных форм, которая составляет характернейшую черту архитектуры Софии, наглядно выражающую сущность византийской религиозной идеологии. Столбы противоречат основному характеру архитектуры Софии. Архитекторы должны были их замаскировать. Они сделали это очень тонко. Все столбы имеют со стороны боковых нефов каждый по паре приставленных к ним узких столбиков. На последние опираются арки, незначительная толщина которых равна толщине столбиков. Поверхность больших столбов между каждыми двумя приставленными к ним столбиками не видна при движении по нефу: она отодвинута вглубь и затемнена. Лицевые поверхности столбиков расположены на одном уровне с боковыми плоскостями массивных столбов, которые они собой маскируют. Мраморная облицовка окончательно стирает границу между ними.

В итоге при входе в боковой неф из нартекса и при дальнейшем движении вдоль него наружные стены остаются невидимыми, так как они прикрыты поперечными стенками, по две на местах каждой пары столбов. Четыре такие стенки перерезают неф поперек и образуют эффектную перспективу анфилады арочных проёмов, очень легких, так как стенки, прорезанные арками, тонки и представляют собой облегчённые перегородки, подобные тонким наружным стенам Софии.

Колонны, несущие крестовые своды нефов, образуют дополнительные поперечные подразделения пространства нефа. В эту систему включены также западная и восточная наружные стены нефа, тоже тонкие и прорезанные проёмами. Эти стены только условно замыкают перспективу, так как в интерьере живо ощущается связь с наружным пространством. Они подобны опущенным занавесам.

Каждый боковой неф Софии воспринимается как несколько неясное в своих границах и размерах живописное пространство, уходящее вправо и влево между поперечными членениями в неопределенную даль. Ведь поперечные стенки с арками прикрывают собой не только наружные стены, но и колоннады среднего нефа. Они со всех точек больше или меньше прикрывают друг друга. По мере движения вдоль нефа поперечные стенки и колонны образуют самые различные сочетания, видные в различных ракурсах и в многообразных взаимных пересечениях. Когда открываются более значительные куски наружных стен, выступает их ажурный характер. Внизу они плотнее, так как прорезаны только тремя большими окнами в каждом подразделении стены. Над этими окнами открывается сплошное застекление под полуциркульной кривой свода, так что свет свободно вливается в интерьер. На противоположной стороне нефа этому соответствуют колоннады, открывающиеся в средний неф.

Общую живописность боковых нефов усиливают мраморная облицовка, поднимающаяся до основания сводов и огражденная сверху мраморным прорезным карнизом, а также золото мозаик, покрывающих своды. Замечательная композиция светотени достигается в боковых нефах тончайшей нюансировкой сильнее и слабее освещенных частей интерьера. Благодаря сильной расчлененности пространства и многочисленным поперечным стенкам, различные части помещений освещены по-разному. Степень же освещенности глубоко продумана и точно взвешена мастерами.

По отношению к подобным композициям один исследователь удачно применил термин «световой орган»: он уподобил музыке гармоническую композицию оттенков света и тени в архитектуре. С этим сочетаются эффекты цвета. Мраморные плиты об лицовки стен и мрамор колонн тонко подобраны. Господствуют бледно-розовые и дополняющие их бледно-зеленые оттенки. В целом образуется единый нежный тон. Светотень прорезных карнизов и лёгкие орнаментальные цветные обрамления золотых мозаичных поверхностей дополняют общий эффект, глубоко продуманный и необыкновенно гармоничный.

Благодаря сравнительно небольшой высоте боковых нефов их размеры хорошо связаны с высотой человека. Колоннам, несущим своды, присуще до известной степени ордерное начало, унаследованное от античности. Они выступают вперед и играют роль связующего элемента между фигурой человека и пространством интерьера. Опираясь на колонны, глаз читает архитектурную композицию в целом.

На иных композиционных принципах основана структура центрального нефа. Интерьер главной части Софии имеет гигантские размеры и отчетливо очерченную пространственную форму. Пространство главного помещения Софии четко ограничено строгим линейным костяком и прямыми и вогнутыми поверхностями. Основная структура просто и ясно обозначена вертикальными линиями, переходящими в линии арок и окружность купольного кольца. Павел Силенциарий, современник Юстиниана I, образно говорит, что купол Софии выглядит парящим в воздухе, как будто он подвешен на цепи к небу.

Приглядимся в отдельности к подкупольным столбам и аркам. Столбов не видно. Они замаскированы, и видны только вертикальные линии, образованные уступами боковых колоннад, которые чуть отступают вглубь по отношению к стенам больших экседр, перекрытых полукуполами. Полукупола не имеют подпружных арок, а простенки на углах под парусами являются частью полуциркульных в плане стен больших экседр. От этих стен остались только узкие простенки, так как они прорезаны малыми экседрами. Стенки, которыми закрыты большие арочные проемы с севера и с юга, находятся в тех же плоскостях, что и колоннады под ними. Поэтому уступы в местах примыкания колоннад и больших экседр продолжаются выше линиями, лишь зрительно намечающими очертания арок. Аналогичным образом построены очертания малых полукуполов, вырастающих из вертикальных линий пересечения больших и малых экседр. В этих местах создана как бы иллюзия столбов. На самом деле — это отрезки криволинейных в плане стен больших экседр. Художественный облик интерьера Софии отвлечен от действительной конструктивной системы здания и как бы наложен в пространстве на эту систему. В этом смысле он отражает реальные архитектурные формы, но в схематизированном и отвлеченном виде. В центральном нефе Софии в линейной схеме выражена как бы абстрактная идея действительного каркаса постройки. Этот идеальный линейный каркас представляет собой композиционную основу среднего нефа. Обводя его глазами, охватываешь при его посредстве пространство интерьера. Однако было бы ошибочным трактовать стены внутри среднего нефа только как некое, хотя бы тоже идеальное, заполнение основного линейного каркаса. Ведь самый этот каркас представляет собой не более как границы стен или грани на местах их пересечения с другими стенами. Внутренние стены среднего нефа своими огромными плоскостями ограничивают пространство интерьера и придают ему форму.

Стены, отделяющие средний неф от окружающих его помещений, представляют собой, как и стены боковых нефов, тонкие перегородки. Прорезанные сплошными аркадами, они даже еще более ажурны. Шесть колонн меньшего размера поставлены на хорах с каждой стороны над четырьмя более крупными колоннами нижнего яруса. Вследствие этого оси колонн в обоих ярусах не совпадают. Если бы они совпали, то каждая двухъярусная колоннада представляла бы собой тектоническую систему, которая соперничала бы с основным каркасом купола на арках. Благодаря несовпадению осей колонн образована более оживленная архитектурная композиция. Вместе с тем несоответствие высоты и количества колонн в обоих ярусах создает впечатление большой общей стенной плоскости. Несмотря на то, что они ажурные, стены сохраняют свою цельность. Колонны выглядят как остатки первичной непрерывной стены. К сожалению, неизвестно, какую форму имели первоначально простенки под арками. Они были переделаны еще в византийское время. Различные исследователи реконструируют их по-разному, одни — более ажурными, другие — более глухими и компактными.

Внутренние стены среднего нефа распадаются на криволинейные в плане стены больших и малых экседр и на прямолинейные в плане стены под южной и северной арками и в середине западной части, где находятся три входных портала в центральный неф. Однако прямолинейные и криволинейные стены однородны и взаимно друг друга продолжают. Так, например, мотив двухъярусной аркады проходит насквозь через те и другие. Еще крепче прямолинейные и криволинейные стены привязаны друг к другу двумя горизонтальными мраморными прорезными карнизами, проходящими вокруг всего интерьера главной части, один на уровне пола хор, другой — на уровне основания сводов. Вследствие этого на образ линейного каркаса, о котором речь была выше, как бы наслаивается представление о сложном по плану, частично прямолинейном и частично криволинейном, легком ажурном ограждении среднего нефа со всех сторон. Это представление подкрепляется тем, что все поверхности стен до карниза, обозначающего основание сводов, покрыты великолепной мраморной облицовкой, контрастирующей с золотом мозаик сводов. В облицовке преобладают горизонтали, с которыми перекликается купольное кольцо.

Система стен разрывается только в одном месте — в алтарной апсиде. Дополнительный уступ и небольшое прямоугольное пространство перед апсидой усиливают в этом месте вертикали. Шесть окон апсиды расположены строго друг над другом по три в каждом ярусе. Образуется ряд вертикальных столбов с вертикалями двухъярусных проёмов между ними. Все это мощно выделяет алтарное помещение. Это единственное место, в котором имеются выходящие наружу оконные проёмы в стенах, ограждающих интерьер среднего нефа.

Три основных горизонтальных связующих пояса среднего нефа замечательно выявлялись при ночных богослужениях, когда на них ставили непрерывные ряды горевших плошек. Тогда интерьер опоясывали три великолепных огненных линии.

Характерна разная трактовка колонн в среднем и в боковых нефах. В боковых колонны выступают вперед и выглядят как окруженные пространственной средой архитектурные объёмы. В среднем нефе они расположены в самой плоскости стены и представляют собой как бы части стены, прорезанной проёмами.

Поверхности стен и сводов среднего нефа в принципе однородны. Прямые и криволинейные в плане стены, полукупола, паруса, купол и цилиндрический свод над входом — все это части единой поверхности, тонкой и невесомой геометрической оболочкой, охватывающей внутреннее пространство среднего нефа и придающей ему довольно сложную, но в целом ясную форму. В противоположность боковым нефам пространство среднего нефа отчетливо очерчено охватывающей его оболочкой стен и сводов.

Решение масштаба различно в среднем и в боковых нефах. В центральном нефе роль колонн иная, чем в боковых нефах. Колонны боковых стен и экседр среднего нефа только с близкого расстояния воспринимаются в их реальном масштабе. При выходе из центральной части здания они образуют переход к боковому нефу с его масштабом человеческого тела. Полуарки и более низкие колонны, на которые они опираются, образуют дальнейший переход к масштабу бокового нефа. Внутри среднего нефа при удалении от колоннад, когда глаз охватывает весь грандиозный центральный интерьер в целом, колонны не воспринимаются как объемы: они зрительно включаются в стену, подчиняются ей и входят в нее как ее составные части, не имеющие самостоятельного значения. Колонны боковых аркад несоизмеримы с интерьером среднего нефа, взятым в целом. Этот интерьер несоизмерим с фигурой входящего в него человека. Он ему противостоит и его подавляет.

Средний неф величествен и грандиозен. Он изображает и одновременно символизирует вселенную, как место, в котором развертывается театрализованная история мира в интерпретации византийского культа.

Первоначальный облик среднего нефа был несколько иным, так как купол был более плоским. Даже в современном виде купол Софии напоминает небосвод. Когда попадаешь на юг, ясное ночное небо, усеянное звездами, своей кажущейся выпуклостью вызывает в памяти купол Софии Константинопольской. Первоначальный более плоский купол должен был еще живее напоминать реальный небосвод. Сорок близко поставленных друг к другу окон в основании купола делают его особенно легким и воздушным. Струящийся из них свет обильно льётся в интерьер и зрительно еще больше облегчает тонкие простенки между окнами.

В настоящее время трудно себе представить достаточно образно освещение первоначальной Софии. Она и теперь пронизана светом, но когда не были замурованы многие оконные проёмы боковых нефов, что произошло в результате турецких пристроек, из окон наружных стен света проникало внутрь гораздо больше. Из первоначальных более крупных проемов под северной и южной подкупольными арками должны были литься, в особенности с южной стороны, обильные потоки света. Все архитектурные формы среднего нефа были первоначально гораздо больше овеяны светом. Это делало их еще более легкими и воздушными, зрительно уменьшая их объём.

Связь друг с другом трех нефов Константинопольской Софии основана на том, что главные точки зрения на интерьер открываются из боковых нефов, предназначенных для зрителей, присутствующих при богослужебных церемониях. При взгляде на центральное пространство с самых различных мест боковых нефов перед зрителем развертываются наиболее насыщенные и богатые перспективы. Колоннады, отделяющие нефы друг от друга, образуют прозрачную преграду, за которой видны в различных ракурсах экседры и купола. Линейный костяк среднего нефа, прямые и вогнутые поверхности стен и сводов, залитые светом ажурные аркады, мрамор облицовок, золото мозаик, резьба по мрамору карнизов и аркад — все это зрительное богатство соединяется в необыкновенно разнообразную, стройную и гармоничную архитектурную симфонию. Живописные формы самого бокового нефа служат первым планом, с которым контрастирует и который очень эффектно дополняют архитектурные формы центральной части. При осмотре в отдельности одного бокового нефа или одного среднего нефа Софии не создается той необыкновенной полноты и насыщенности архитектурного образа, которая поражает при созерцании центральной части из боковых помещений.

Наибольшего богатства и насыщенности облик Софии достигает при движении по интерьерам боковых нефов. В результате этого движения все формы начинают сдвигаться и непрерывно вступают в новые сочетания друг с другом. Архитектурная картина, статичная при взгляде с одной только точки, при движении оживает и переходит в непрестанную смену многообразных перспектив, в непрерывную их последовательность.

Архитектура Софии эффектна при восприятии ее в процессе движения внутри здания. Ее архитектурная форма построена как функция движения человека. Своеобразная динамичная картинность, реально развертывающаяся во времени, возможна только в архитектуре. Она коренным образом отличается от картинности в живописи. Некоторое представление об этой стороне Константинопольской Софии, и то очень приблизительное, можно было бы дать только при помощи киноаппарата. Этот аспект архитектуры впервые в развитии мирового зодчества получил преобладающее значение в Софии в Константинополе.

Очень существен новый метод перехода в Софии от квадрата плана к окружности купола — применение парусов. Они родственны по своим очертаниям полукуполам, что делает понятным применение полукуполов и парусов в большом масштабе в одном и том же здании. Благодаря парусам достигнута та плавность перехода от прямоугольной нижней части центрального нефа к окружности купола, которая так соответствует ритму экседр.

Как и в отношении многих других элементов позднеантичной и ранневизантийской архитектуры, археологически ориентированные исследователи производили неоднократные изыскания по вопросу о том, где и когда впервые появились паруса. Уже давно было указано несколько более ран них случаев их применения, чем в Софии Константинопольской. Однако эти примеры относятся к постройкам очень небольших размеров и крайне незначительным в архитектурном отношении. Примеры более раннего, чем в Софии, применения парусов (следует думать, что в дальнейшем количество их будет значительно умножено) говорят лишь о том, что Анфимий и Исидор имели предшественников. Однако за ними остается заслуга первого применения Парусов в грандиозном масштабе и, главное, замечательно глубокое осмысление этого одновременно конструктивного и художественного приёма. В Софии паруса настолько связаны с общей композицией здания, что на их месте невозможно представить себе какое-либо другое решение.

Наоборот, у предшественников Софии паруса имели скорее случайный характер. Именно София послужила началом самого широкого применения этого приема в византийской архитектуре, а также под влиянием византийских памятников в архитектуре Западной Европы в средние века и эпоху Возрождения (начиная с Брунеллеско) и Восточной Европы, в особенности в русской архитектуре. Грандиозная София стояла у всех на глазах, и влияние ее на мировую архитектуру продолжалось вплоть до новейшего времени.

Византийские паруса сменили собой более старый прием перехода от квадрата плана к окружности купола — тромпы. Основным принципиальным конструктивным и художественным отличием парусов от тромпов является органическая связь парусов с каркасной конструктивной системой в противоположность тромпам, связанным со стеновой конструкцией. Тромпы представляют собой сводики в форме половинок конуса, перекинутые через углы квадратной в плане постройки, образованной четырьмя глухими стенами. Наоборот, паруса представляют собой заполнение между двумя подкупольными арками. Смысл парусов состоит именно в том, что они образуют опору для купола в промежутке между двумя арками.

Бывали случаи применения парусов при увенчании четырех стен куполом и обратные случаи применения тромпов над опирающимися на столбы арками. Однако эти случаи свидетельствуют лишь о перенесении тромпов и парусов в конструктивные условия, с которыми у них нет внутренней органической связи. Поэтому в случаях применения парусов при четырех глухих стенах, как, например, в капелле Пацци или в ризнице Сан Лоренцо, на стенах под парусами образуются декоративные арки. В случаях применения тромпов над четырьмя подкупольными арками они обычно, например в малоазийской купольной базилике в Сиври-Хиссар, опираются не на арки, а на стены, которые эти арки несут.

Очень выразительна архитектура нартекса Константинопольской Софии. Эксонартекса первоначально не существовало, его устроили позднее в одном из портиков атриума. До этого в нартекс входили непосредственно из атриума. Нартекс перекрыт, как боковые нефы, рядом крестовых сводов. Как и внутри всех нефов, его стены и столбы украшены мраморной облицовкой, а своды покрыты мозаикой. Наиболее характерно различие в трактовке западной и восточной внутренних стен нартекса. С запада нартекс ограничен рядом столбов, подчёркивающих входные проемы и как бы разбивающих на группы входящих в храм из атриума. По контрасту с этим восточная стена нартекса представляет собой покрытую обычной для Софии облицовкой архитектурную плоскость, напоминающую занавес. Это преграда перед входом в главную часть, закрывающая интерьер последней. На её фоне эффектно вырисовываются порталы. В торцах нартекса имеются дополнительные входы, через которые можно было пройти также и на лестницы, ведущие на хоры.

Общему характеру архитектуры Софии соответствовало во времена Юстиниана I отсутствие изобразительных элементов в её мозаиках. Все они представляли собой золотые поверхности, обрамленные легким растительным орнаментом. В середине сводов обычно находились небольшие кресты красного цвета. В парусах под куполами были изображены фантастические фигуры серафимов — бесплотных существ, у которых человекоподобные головы как бы вырастают из крыльев. Эти изображения удачно вписаны в очертания паруса и подчеркивают динамичность и воздушность архитектурных форм.

Богословская идея, положенная в основу построения собора Анфимия и Исидора, заключалась в том, что он давал образ высшего христианского божества. Это была попытка изобразить то, что с церковной точки зрения является неизобразимым. Даже в самом названии храма нет понятия «бога-отца» как высшего начала «троицы», лежащей в основе христианской догмы. Название касается только одного из свойств этого высшего божества, а именно его премудрости — «софии»…»

Источник: Глава «Ранневизантийская архитектура. Константинопольская архитектурная школа». «Всеобщая история архитектуры. Том 3. Архитектура Восточной Европы. Средние века». Автор: Брунов Н.И.; под редакцией Яралова Ю.С. (ответственный редактор), Воронина Н.Н., Максимова П.Н., Нельговского Ю.А. Москва, Стройиздат, 1966

Мозаики собора Св. Софии в Константинополе.

Среди памятников македонской монументальной живописи, большая часть которых датируется первой половиной XI века, наиболее ранними являются мозаики в константинопольской св. Софии. Они дают наглядное представление о той манере, в которой работали столичные мозаичисты около середины IX века, на рубеже IX–X веков и в конце X столетия. Иначе говоря, они освещают три различных этапа в развитии столичного неоклассицизма.

Первые из названных мозаик св. Софии возникли вскоре после окончания иконоборчества, в 867 году. Эти дивные мозаики — одни из самых прекрасных в византийской монументальной живописи — украшают апсиду и примыкающую к ней виму. В апсиде представлена восседающая на троне Богоматерь, которая держит перед собою младенца Христа. Слева от Богоматери, на своде вимы, изображен архангел Гавриил. По краю конхи шла, как уже было отмечено, почти полностью утраченная греческая надпись: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили».

Как образ Марии, так и образ архангела дышат настолько большой чувственностью, что с первого взгляда становится очевидной их преемственная связь с образами никейских ангелов. Мы имеем здесь первоклассный столичный памятник, примыкающий к тем эллинистическим традициям, которые никогда не умирали на константинопольской почве. Если такие овеянные античными реминисценциями произведения могли создаваться в середине IX века, то лишний раз становится понятной оппозиция иконоборцев против священных изображений, легко ассоциировавшихся в их сознании с идолопоклонством.

Богоматерь торжественно восседает на троне. Ее широкая, массивная фигура, при всей монументальной замкнутости контура, свободно развернута в пространстве. Этому пространственному впечатлению немало содействует подножие трона, данное в смелом ракурсе. Вместо того чтобы подчинить фигуру плоскости, мозаичист располагает ее так, как будто она выступает из золотого фона. В подобной трактовке живо чувствуются пережитки того античного понимания формы, которое можно было бы назвать статуарным. И столь же сильны античные отголоски в прекрасном, полном женственности лике Марии. Мягкий овал, правильной формы нос, сочные губы — все придает ему земной характер. Но в то же время он подкупает своей одухотворенностью. Большие глаза, печальные и неподвижные, являются зеркалом души. Это же своеобразное сочетание чувственности и одухотворенности поражает в чудесном лике ангела, таком неповторимом в своем аристократизме и в своей ярко выраженной индивидуальности. Рядом с никейскими ангелами этот изумительный образ представляет одно из высших воплощений византийского гения.

Мозаики конхи и вимы почти одновременны мозаикам св. Софии в Салониках. Но какой разительный контраст! Если в последних господствует восточная стихия, то в первых — эллинистическая. В салоникских мозаиках статуарное понимание фигуры уступило место чисто плоскостному, линия заменила пятно, плоскость растворила в себе объем. В корне нарушена и античная система пропорций, потому что античный антропоморфизм уже утратил свою притягательную силу. Большеголовые фигуры с грубыми, но выразительными лицами абсолютно не похожи на утонченные образы Софии Константинопольской. Это сопоставление ясно показывает, насколько отличалось придворное искусство столицы от искусства ¦ даже такого значительного центра, как Салоники. Античные традиции, которые с необычайной стойкостью держались на константинопольской почве в светском искусстве иконоборцев, на периферии Византийской империи и в провинции оказались вытеснены восточными. Правда, последние, как мы уже говорили, заметно повлияли на столичное искусство в послеиконоборческую эпоху, но они были не в силах пресечь его давнюю преемственную связь с эллинизмом.