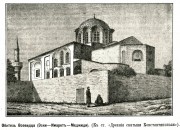

«…От XI в. в Константинополе сохранились две более крупных постройки. Это современные мечети Эски-Имарет и Молла-Гюрани, переделанные из византийских церквей, названия которых не установлены. Датировка обоих этих зданий основана на сравнительном изучении средневизантийских столичных построек, некоторые из которых могут быть точно датированы. Такое сравнительное изучение приводит к выводу, что Эски-Имарет относится к первой половине, а Молла-Гюрани — ко второй половине XI в.

Эски-Имарет, диаметр купола которой составляет всего 4,5 м, была первоначально пятинефной крестовокупольной церковью. Несмотря на сомнения, которые на этот счет были высказаны в литературе, это можно считать доказанным тем, что северный и южный концы креста современного здания открываются наружу тройными аркадами на мраморных столбиках, а все четыре угловых помещения вовсе не имеют наружных стен. План сохранившейся части Эски-Имарет очень напоминает план церкви Липса. Сходство распространяется также на нартекс и боковые алтарные помещения. Отличается от церкви Липса форма западной части здания. В Эски-Имарет сохранились следы первоначального открытого портика, который выходил на западный фасад тройной аркадой, опиравшейся на два свободно стоявших столба. Портик соответствовал центральной части здания и находился, как следует предположить, между двумя квадратными башнями, в которых были помещены деревянные лестницы для сообщения с хорами. Современная западная стена хор над нартексом — турецкая. Хоры продолжались над эксонартексом, т. е. западным портиком между башнями.

Эски-Имарет представляет собой в основной части такую же квадратную центрическую постройку, как церковь Липса. К ней с запада добавлены эксонартекс и две башни (последние по сравнению с церковью Липса отодвинуты на одно деление плана на запад). Части хор над западными угловыми помещениями центральной части выходят небольшими оконными проёмами в северный и южный концы креста. По-видимому, часть первоначальных помещений здания была уничтожена еще в византийское время.

Эски-Имарет принадлежит к тому же архитектурному типу, что и церковь Липса. Выдающейся отличительной особенностью Эски-Имарет является парадный западный портик и расширенная западная часть хор. Последняя выходила в западный конец креста прекрасно сохранившейся тройной аркадой на мраморных столбиках. Аркада поставлена над глухой стеной первого яруса, отделяющей нартекс от западного конца креста.

Устройство западной части Эски-Имарет восходит к одному из типов римской жилой архитектуры, который Свобода назвал виллой с портиком между угловыми ризалитами. Архитектура подобных вилл влияла на архитектуру храмов уже в римское время и отразилась в особенно грандиозной и роскошной форме в пропилеях перед шестиугольным двором Большого храма в Баальбеке. Этот архитектурный тип восходит в конечном счете к хеттским дворцовым битхилани и ещё глубже — к одному из древневосточных типов народного жилого дома.

Смис проследил сложение в архитектуре Европы раннего средневековья в западной части церковного здания особой двухбашенной композиции с портиком между башнями. Портик служил для торжественных входов императоров на хоры, открывавшиеся в средний неф в западной его части (немецкий «вестверк»), Император появлялся высоко над собравшимися как некое божество. Смис указывает на византийское происхождение этого архитектурного мотива. Мы видим его в Эски-Имарет. Тройная аркада архитектурно обрамляла, по-видимому, фигуру императора, окружённого блестящей свитой приближенных феодалов. Более замкнутые части хор над западными угловыми помещениями были интимными молельнями для царской фамилии и феодалов высшего ранга. В них можно было уединиться во время культовых действий и одновременно благодаря выходящим в главную часть окошкам слышать и видеть происходящее в этой последней.

Тройная аркада хор Эски-Имарет — очень характерный средневизантийский константинопольский архитектурный мотив. Опыт строителей возрос, конструктивные решения стали более смелыми, подчас виртуозными. Аркада легка и пространственна: мраморные столбики представляют собой опоры, в которых материя сведена к минимуму. Это достигнуто тем, что столбики имеют в плане форму сильно вытянутых прямоугольников, совсем узенькие торцы которых обращены в сторону центрального помещения и в сторону средней части хор. Продольная ось каждого столбика направлена с запада на восток. Торцы столбиков имеют форму восьмигранных колонок, которые с двух сторон примыкают к квадратному столбику. Вследствие того, что каждая опора расчленена на три столбика, зрительно уменьшена ее материальность. К квадратным частям в середине каждой опоры примыкали плиты парапета хор. Это выделяло восьмигранные колонки. В особенности при точках зрения прямо против тройной аркады, преимущественно снизу из главной части здания, но также и со стороны хор, каждая колонка скрывает собой толщину всей опоры. Создается иллюзия, что только эти колонки служат опорами для арок, как бы парящих в воздухе.

Тенденция сохранить поменьше материи, увеличить проемы и этим усилить пространственность интерьера, проявилась также в том, что средняя арка имеет повышенные очертания. Благодаря этому между цилиндрическим сводом западного конца креста и тремя проёмами аркады остается меньше поверхности стены.

Подпружные арки под куполом расположены в одной плоскости с цилиндрическими сводами концов креста, что создает иллюзию сводов без арок: такие своды выглядят легче и воздушнее. Необходимо представить себе первоначальную мраморную облицовку стен, доходившую, как в Константинопольской Софии, до основания сводов, и золотые мозаики, покрывавшие своды. Тогда оживет кусок интерьера Эски-Имарет вокруг тройной аркады хор. Отливающие золотом мозаик легкие цилиндрические своды концов креста были подобны велумам-тентам, перекинутым над частями здания, и как бы вздутым ветром. Это напоминает изображения зданий у византийских поэтов, часто сравнивающих вздуваемые ветром паруса со сводами.

Повышение средней арки придаёт всей аркаде единство. Она представляет собой не сумму трёх проёмов, как, например, в нижних частях наружных стен Константинопольской Софии, а единый проём, подразделённый на три части. Благодаря этому пространство проема господствует над массой опор и арок.

Аркада хор Эски-Имарет — первый дошедший до нас пример развитой системы миниатюрных форм в архитектуре Константинополя. Миниатюрный характер аркады достигается своеобразным взаимоотношением ее частей. Низкие и тонкие опоры несут высокие и широкие арки; высокие, очень дробно и беспокойно расчлененные базы и капители сочетаются с низкими, очень тонкими и мелочно расчлененными столбиками; последние помещены в основании большого цилиндрического свода. Все это делает архитектурные формы утонченными и изощрёнными. Характер миниатюрности передаётся от аркады интерьеру в целом. Все эти черты выражены еще яснее в последующих средневизантийских постройках Константинополя.

В византийской архитектуре легкая воздушность, преобладание пространственной среды над архитектурными формами и карликовые пропорции не всегда встречаются одновременно и не обязательно связаны друг с другом. Пространственный характер присущ как Софии, так и Эски-Имарет. Однако в противоположность величественной монументальности внутренних аркад Софии аркада хор Эски-Имарет миниатюрна.

Сохранившиеся части интерьера Эски-Имарет очень характерны для средневизантийской архитектуры Константинополя. Аналогичные формы, подчас хуже сохранившиеся, встречаются также и в других постройках того же времени. Однако сравнение друг с другом константинопольских зданий IX, X и XI вв. показывает, что миниатюрные формы развивались в течение этого периода постепенно и что они достигли своей зрелости лишь к первой половине XI в. Они несколько напоминают мусульманские постройки. Есть сведения, что в Константинополе некоторые дворцы строили мастера из Багдада. Однако это было еще в IX в…»

Источник: Глава «Константинопольская архитектурная школа в средневизантийское время». «Всеобщая история архитектуры. Том 3. Архитектура Восточной Европы. Средние века». Автор: Брунов Н.И.; под редакцией Яралова Ю.С. (ответственный редактор), Воронина Н.Н., Максимова П.Н., Нельговского Ю.А. Москва, Стройиздат, 1966

Константинопольская архитектурная школа в средневизантийское время | История архитектуры средних веков

Комментарии и обсуждение