В 1552 году жители древнего Хлынова почти сразу за кремлёвским рвом на торгу на болотистом месте построили деревянную студёную церковь во имя Живоначальныя Троицы. Со строительством Троицкой церкви был основан и Троицкий приход. Церковь не раз горела, но всегда горожанам удавалось сохранить ее древние иконы, среди которых был Нерукотворный Образ Спаса на убрусе. Долгие годы икона не привлекала внимания, пока в 1645 году хлыновец П.Палкин ни помолился перед образом Спаса и избавился от слепоты. Весть об исцелении слепца Палкина быстро разнеслась по городу. Всего было зарегистрировано 104 чуда, произошедших по молитвам перед иконой.

В 1646 году весть о совершающихся на Вятке чудесах пред Образом Спасителя дошла до Москвы. В 1647 году царь Алексей Михайлович Романов послал в Хлынов за святой иконой Спасителя игумена Московского Богоявленского монастыря Пафнутия. Встреча святой Вятской иконы Спаса произошла 14 января 1647 года у Ярузских ворот. Царь Алексей Михайлович сам понёс святую икону через ворота в Кремль и поставил икону в Успенском соборе. По указу царя с иконы Спаса была сделана точная копия. Эта копия была богато украшена, торжественно освящена патриархом и приготовлена для возвращения в Хлынов. 10 сентября 1648 года исполненная копия была торжественно, с крестным ходом через Казань, отправлена из Москвы в Хлынов.

В Хлынов святая икона прибыла 17 декабря 1648 года. Нерукотворный образ Христа Спасителя был встречен всеми жителями города Хлынова и по велению Государя поставлен на то же место, где стоял прежний подлинник. С чудотворным образом были установлены крестные ходы вокруг города. Наиболее известен крестный ход 1657 года, когда в Хлынове свирепствовала моровая язва, после обхода города с иконой Спасителя болезнь прекратилась. Благоговейное почитание чудотворного образа Спасителя вызвало учреждение крестного хода по уездам Вятскому, Орловскому, Котельническому, Яранскому, Уржумскому, Нолинскому, Глазовскому и отчасти Слободскому. Ход этот совершался в два года один раз от 1 сентября до 9 декабря в пятую неделю Великого поста и был постоянным до 1917 года.

В 1679 году, после очередного пожара, церковь начали возрождать в камне и назвали Спасским собором. Холодный храм был освящён во имя Спасителя, тёплый придел во имя святой Екатерины. Произошло это 15 августа 1693 года, тогда церковь была возведена в степень Собора, а Троицкий приход стал именоваться городским Спасским приходом.

20 мая 1752 года в огромном городском пожаре сильно пострадал холодный Спасский храм. Остался только тёплый Екатерининский придел. В 1755 году протоиерей Конон решил восстановить ограду вокруг собора. Но полицмейстер Степан Антонов воспрепятствовал её восстановлению, ограду не сделали.

В 1761 году иерей Спасского собора Симеон Бородин и церковный староста Василий Палкин обращаются в Консисторию с прошением о строительстве нового здания собора. На это прошение последовал указ о разрешение строительства нового большого двухэтажного каменного Спасского собора. В 1763 году началась кирпичная кладка здания собора, которая была закончена 14 марта 1767 года. Строительство собора было закончено в 1769 году. 28 июля 1770 года в новом Спасском соборе Вятским епископом Варфоломеем Любарским освящён в нижнем этаже правый тёплый Екатерининский придел и в нём начались службы.

8 июля 1783 года епископом Лаврентием II на первом этаже тёплого храма освящён главный средний престол во имя Казанской Божьей Матери. После освящения двух престолов из шести Консистория решает из-за ветхости старого Спасского собора прекратить в нём богослужения. В течение 16 лет два каменных Спасских собора стояли недалеко друг от друга. 17 июня 1785 года протоиерей Спасского собора Стефан и церковный староста Яков Швецов заключили договор на сломку и разборку первого каменного одноэтажного старого Спасского собора. В этом же году старый собор был снесён.

В декабре протоиерей собора Агафоник и староста церковный из вятских мещан Антон Урванцев «учинили договор с директором медных и железных заводов фабрикантом Иваном Петровичем Осокиным в том, чтобы в холодной церкви верхнего этажа вновь выстроенный иконостас со всею при нём резьбою весь без пропуску вызолотить казёнными материалами самою искусною работаю, не допуская к работе неискусных работников. По приличным на глади того иконостаса местам сделать цыровку во всём сходственную здешнего кафедрального собора. К работе приступить в январе 1796 года и в августе закончить непременно».

В сентябре 1797 года по заказу прихожан губернским архитектором выданы планы и фасады для оформления иконостаса в двух приделах в тёплой церкви на первом этаже и в холодном храме на втором этаже Спасского собора. Понадобилось почти 3 года, пока были закончены отделочные работы на очередном приделе. 8 ноября 1800 года при большом сборе городских прихожан и с участием всего соборного духовенства епископом Амвросием (Орлиным), освящён в тёплом нижнем храме северный придел во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.

В августе 1804 года протоиерей Спасского собора Агафоник просит Консисторию разрешить отливку колоколов — одного — весом 300 пудов и второго — весом 150 пудов (для этого колокола просят перелить старый треснутый; это был колокол старого Спасского собора, пострадавшего в пожаре 1752 года). В сентябре это разрешение было получено.

5 марта 1806 года архитектор представил «сочинённые» им для постройки вокруг Спасского собора на торговой площади каменной ограды, а также на отведённое место план и рисунок для делания решётки. Строительство каменной ограды начато в 1806-м и закончено в 1808 году. При строительстве каменной ограды вокруг собора с левой стороны вместо ограды были построены каменные палатки для торговли.

Для строительства домов служителям собора в 1814 году дано разрешение об отводе земли на Казанской (бывш.Большевиков) улице под Спасское подворье. Было построено три двухэтажных каменных дома, которые существуют до сих пор.

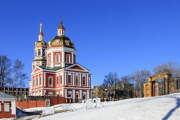

К 1915 году Спасский собор представлял собой величественное сооружение в духе раннего классицизма. В плане это равноконечный греческий крест, удлиненный с запада небольшой трапезной и папертью. Высота храма 22, длина 15.5, ширина 13 сажень (по современным меркам длина — 32 м, высота — 47 м).

Своды в верхнем летнем храме котловые с 8-ю круглыми окнами, в приделах — стрельчатые. В церкви поставлены 4 гладких четырёхгранных столба с карнизами вверху. Окна с дугообразными и прямыми перемычками, устроены под самыми пятами сводов; наличники у них гладкие. Алтарь квадратный, своды в нём в виде круговой дуги. Стены сплошной кладки с наружи украшены орнаментом из квадратиков с полукружиями, покрытыми голубой краской. На фронтонах (кроме западного) выдаются белые кирпичные треугольники. По середине верхней церкви обведён гладкий пояс, тоже голубой краски; ниже его карниз из зубчиков и местами из поясков. На углах стены пилястры. Иконостас 1797 года; в нем чудотворная икона Нерукотворного образа Спасителя, копия со взятой в 1647 году по царскому указу в Москву (находится ныне в Новоспасском монастыре). Икона одних размеров с подлинником и написана искусным изографом; пожалована вятчанам вместо взятой в 1648 году. Украшена из царских сокровищ ризой и драгоценными камнями и имеет надпись, гласящую об этом пожертвовании.

При обследовании церквей города Вятки в 1924 году Горкоммунотдел пришёл к выводу, что Спасский собор, как вполне отвечающий техническим соображениям, можно «приспособить под жильё или какие-либо культучреждения. Что же касается других церквей, то они к использованию не подходят». Так Спасский собор чудом остался не разрушен. 13 мая 1929 года райком Союза металлистов просит отдать здание собора под клуб металлистов. 6 мая 1929 года просьба была удовлетворена и с 4 июля 1929 года решением Президиума Горсовета Спасский собор был закрыт, а в феврале 1930 года здание Спасского собора было передано в распоряжение педагогического института на перестройку под общежитие студентов.

Летом 1930 года снесены колокольня и купол собора, здание внутри перестроено на четыре этажа и разделено на комнаты. По описи 1 декабря 1931 года, здание Спасского собора используется как общежитие пединститута. В 1969 году здание бывшего Спасского собора передано институту «Росоргтехстром». Полностью был уничтожен барабан с куполом и своды, на которых стоял купол. Колокольня разобрана наполовину, окна растёсаны, нарушены внутренние связи здания, которые распределяли нагрузку, внутри сделаны многочисленные перегородки и перекрытия. Собор принял вид не храма, а гражданского сооружения.

3 октября 1994 года за № 914 решением вятскогогубернатора Десятникова Василия Алексеевича здание собора передано в ведение Вятской Епархии. 19 мая 1995 года за № 21 распоряжением Комитета по управлению имуществом Спасский собор передан на баланс церковной общины прихода Спасского собора. Церковная община по восстановлению собора основана 21 марта 1995 года. В планах — восстановление колокольни, внутренняя отделка храма, восстановление придела Рождества Святой Богородицы.

Бесценная икона Спаса Нерукотворного, хранившаяся почти 300 лет в московском храме, после событий 1917 года бесследно утеряна. Известно, что иконостас Спасского собора в 1850 году был перевезён в Кумёны. Лишь в начале ХХI века по незначительным записям и воспоминаниям удалось восстановить «новый» образ Спасителя. Новая икона Спаса Нерукотворного была написана вновь молодым кировским художником Сергеем Кубасовым.

За первые два года работы был восстановлен придел святой великомученицы Екатерины. Этот придельный храм был торжественно освящён 30 апреля 1999 года, после чего в нём начались богослужения.

С сайта: https://www.7kholmov.ru/2016/05/07/о-60-2/Спасский собор города Кирова.

22 августа 2011

22 августа 2011

8 января 2014

8 января 2014

30 ноября 2016

30 ноября 2016

Комментарии и обсуждение

Спасский собор (образа Нерукотворного Спаса) построен в 1769 г. Приделы св. вмч. Екатерины и Казанской иконы Божией Матери. Закрыт в 1929 г., возобновлён в 1999 г. Восстанавливается колокольня в прежних формах.