Одной из наиболее почитаемых святынь города Вязьмы являлось место блаженных подвигов преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского чудотворца. В честь этого человека и была посвящена Святая обитель в городе Вязьме. По преданию, он родился в начале 11 века в семье благочестивых вязьмичей. Преподобный Аркадий избрал подвиг юродства, которым прикрывал свои молитвенные и постнические труды. Особенным местом для его молитвы была небольшая поляна с большим камнем, расположенная к востоку от соборного храма. На этом месте в честь преподобного Аркадия и был основан позже женский монастырь. Из Вязьмы преподобный Аркадий ушел в город Торжок к преподобному Ефрему, Новоторжскому чудотворцу, где и скончался в Борисоглебском монастыре. Память празднуется Православной Церковью 27/14 (ст.ст.) августа и 26/13 декабря.

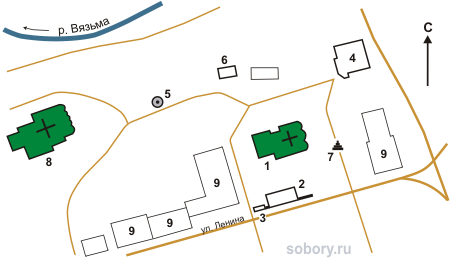

После закрытия в конце 1779 года Вяземского Ильинского девичьего монастыря девятнадцать его насельниц, не пожелавших уйти в мир, поселились при церкви Всемилостивого Спаса Нижнего монастыря. В то время Спасский храм в качестве приписного состоял в ведении духовенства Троицкого собора, которое и служило в нем. В июне 1780 года во время пребывания в Вязьме генерал-губернатора Смоленского и Псковского наместничеств, князя Николая Васильевича Репнина, сестры испросили у него разрешение устроить при храме Всемилостивейшего Спаса богадельню. Положительный ответ позволил сестрам нанять мастеров, и уже к 1783 году они закончили строительство каменного двухэтажного здания, которое сохранилось с юго-запада от церкви по улице Ленина (б. Московской). Спасский храм, богадельня, хозяйственные постройки и огороды в конце 18 века были обнесены каменной оградой со Святыми вратами и небольшими угловыми башенками.

Руководила сестрами монахиня Севастиана (Радванская), происходившая из дворян. В мае 1788 года по ее ходатайству от Смоленского наместнического правления Вяземской Аркадиевской общине выдан «отверстый указ для свободного всем старицам в сей богадельне жительства». В статусе богадельни Аркадиевская община просуществовала 52 года. Во время нашествия французов в 1812 году Спасская церковь и богадельня были разорены, все деревянные постройки сожжены.

В 1813 году старица общины Наталия Кирилловна Павлова с благословения протоиерея Троицкого собора Горанского направила несколько сестер в различные губернии России для сбора средств на ее восстановление. За 1814 год на пожертвованные деньги храм Спаса был воссоздан, освящен, в нем возобновилось богослужение. Восстановлены были и общежительные и хозяйственные постройки. До 1820 года Наталия Павлова затратила на общину более 15 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму. При ней был воссоздан придел преподобного Аркадия, закуплена новая утварь, приобретены богослужебные книги, поставлены иконостасы.

Во время пребывания в Вязьме в мае 1827 года императора Николая I, проводившего смотр расквартированных в городе 2-го пехотного корпуса и 1-й уланской дивизии, настоятельница общины Наталия Павлова обратилась к нему с просьбой обратить Аркадиевскую общину в девичий общежительный монастырь. Тогда же были подготовлены все необходимые документы и опись состояния богадельни для преосвященного Иосифа (Величковского), епископа Смоленского и Дорогобужского, ходатайствовавшего по этому вопросу перед Святейшим Синодом в Санкт-Петербурге. За 1828-1831 годы купцы и жители Вязьмы пожертвовали на открывающуюся обитель 11 тысяч 480 рублей. Особое участие в делах Аркадиевского монастыря принимал городской голова Юдин. Открытию монастыря своими пожертвованиями способствовали вяземские купцы: Сабельниковы, Гайдуковы, Горбачевы, Зуевы, Нероновы, Колесниковы, Карелины и многие другие.

Открытие Аркадиевского общежительного заштатного женского монастыря последовало 1 октября 1832 года, после подписания императором Николаем I постановления Синода. Торжества по этому случаю в городе и уезде были устроены в декабре того же года и продолжались несколько дней. Уже к зиме 1833 года число насельниц обители увеличилось до сорока трех. В 1833 году старица Наталия Павлова была пострижена в монашество с наречением имени Нимфодора и избрана настоятельницей обители. В монастыре она прожила до 1847 года. Умерла матушка Нимфодора на 109 году жизни, отдав все свои силы Аркадиевской обители.

Вместо ушедшей в 1833 году на покой Нимфодоры (Павловой), по ходатайству епископа Смоленского и Дорогобужского Иосифа (Величковского) игуменией Аркадиевского монастыря была назначена казначея Смоленского Вознесенского женского монастыря, монахиня Августа, в миру княгиня Ширинская-Шихматова. Она пожертвовала в обитель все свое состояние и нашла новых благотворителей и попечителей. При игумении Августе была перестроена колокольня и расширен Спасский храм. С севера к нему пристроены два придела, и освящены — на первом этаже в честь Покрова Пресвятой Богородицы и на втором во имя Ахтырской иконы Божией Матери. В обители проведены следующие работы: в жилом монастырском корпусе надстроен второй этаж; поставлен каменный двухэтажный дом с трапезной и кухней; устроена житница с погребом; выстроен скотный двор; отремонтирован дом, стоявший рядом с обителью и разрушенный еще в 1812 году; весь монастырь обнесен новой каменной высокой стеной с круглыми башнями, Святыми и двумя хозяйственными вратами.

В 1836 году по указу императора Николая I монастырю передана Спасская башня Вяземской крепости, построенная в первой половине ХVII века и отремонтированная за свой счет городским головой, купцом Исидором Петровичем Нероновым. В нее перенесли монастырские житницу и погреба.

С 1849 по 1852 гг., при епископе Смоленском и Дорогобужском Тимофее (Кетлерове), при Аркадиевском монастыре существовало училище на двадцать человек, для девиц духовного звания возрастом от десяти до двенадцати лет. Начальницей его была назначена игумения Августа. Затем оно переведено в Смоленский Вознесенский женский монастырь. Преемницей настоятельницы Августы с 1857 года стала игумения Аркадия, из дворян Шаховских, управлявшая обителью до 1887 года. В это время насельниц в монастыре вместе с послушницами было около ста человек. Имелось 13 десятин усадебной и сенокосной земли; мельница с сукновальней на реке Яузе в селе Златоустове Гжатского уезда; сенокосная пустынь в 150 десятин при селе Андрианы Юхновского уезда.

При игумении Аркадии при храме Всемилостивого Спаса пристроили приделы с южной стороны — на втором этаже в честь Владимирской иконы Божией Матери, на первом — во имя преподобного Нила Столбенского. Камень за алтарем главного храма, на котором по преданию молился преподобный Аркадий, огражденный вязьмичами еще в ХVI веке, обнесен небольшой часовней в память Всех Святых. Внутри нее перед образом преподобного Ефрема Новоторжского и Аркадия Вяземского, постоянно горела неугасимая лампада. Игумения Аркадия получила благословение на открытие в обители просфорной и свечной мастерской. Много душевных и физических сил отдала игумения Аркадия организации и руководству школы для девочек, просуществовавшей в обители с 1856 по 1885 год. Позже она была переведена в разряд церковно-приходской школы.

При епископе Тимофее (Кетлерове) Аркадиевскому монастырю с 28 июня 1858 года дано благословение — служить каждую субботу акафисты со звоном и каждый год 11 июля, день обретения мощей Преподобного Аркадия, возглавлять Крестный ход по городу. В 1866 году 27 мая обитель посетил и служил в Спасском храме Божественную литургию преосвященный Антоний (Амфитеатров), епископ Смоленский и Дорогобужский.

С 1887 по 1909 год монастырем управляла игумения Сергия, в миру мещанка города Вязьмы Ефросиния Петровна Пузенькина, получившая образование в Смоленском женском епархиальном училище. Сорок пять лет своей жизни игумения Сергия провела в трудах и заботах на пользу Аркадиевской обители. Скончалась игумения Сергия 10 апреля 1909 года. При ней обителью приобретено Касплянское озеро в Поречском уезде, сдаваемое в аренду. В 1908 году в монастыре жили тридцать семь монахинь и сто тридцать восемь послушниц. Служили два священника, диакон и псаломщик. Летом вокруг обители совершались два крестных хода: один 11 июля по старому стилю, второй — 28 августа, в память избавления монастыря от пожара в 1879 году, когда в этой части Вязьмы в море пламени уцелел только он один.

В августе 1909 года указом Священного Синода настоятельницей Аркадиевского монастыря назначена пятидесятилетняя монахиня Агния, c возведением ее в сан игумении. В миру она дочь мещанина города Мещовска Калужской губернии — Анна Семеновна Костина. До какого времени она управляла монастырем неизвестно, так как архивных данных после 1915 года обнаружить не удалось.

По рассказам старожилов, обитель закрыта в первые послереволюционные годы. В конце 1921 – середине 1922 гг. обязанности настоятельницы исполняла монахиня Клеопатра (Савина). В Спасском храме богослужение совершалось до 1929 года, когда по решению исполкома горсовета он был изъят у верующих и закрыт. Часть сестер обители, покинув ее, ушла в мир. Многие из насельниц, оставшихся в монастыре, по воспоминаниям горожан, после издевательств и насилия были расстреляны в лесу на Русятке.

Спасский храм, пострадавший в ходе боев за город, долгие годы простоял в полуразрушенном виде. В 1950-60 гг. в хорошем состоянии еще были западная часть монастырской стены от Святых ворот до круглой угловой башни; вся северо-западная и северная часть стены от круглой башни вдоль берега реки Вязьмы до Спасской башни крепости; колодец у северной стены; два жилых двухэтажных корпуса.

Вторая половина ХХ века оказалась не менее жестокой к православным святыням старинного русского города, чем первая его половина. В настоящее время из построек Аркадиевского монастыря сохранились: храм в честь Всемилостивого Спаса, который после реставрации 1976-1980 годов используется под центральную городскую библиотеку; здание богадельни, где размещается литературный салон; хозяйственный корпус с просфорной и погребами, в настоящее время принадлежащий частным лицам. Ограда обители при строительстве пристройки к средней школе №1 в конце 1970 годов, прокладке теплотрассы и других хозяйственных работах фактически уничтожена. Восстановлены лишь Святые врата и северо-западная круглая башня.

Аркадиевский монастырь к концу ХХ века фактически на половину потерял свой исторический облик.

Вяземский Аркадиевский монастырь в архивных документах

Документы, относящиеся к истории Вяземского Аркадиевского нештатного общежительного девичьего монастыря, хранятся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Вязьмы. В фондах Российского Государственного исторического архива (РГИА) в городе Санкт-Петербурге хранится небольшая рукопись середины XIX века «Историко-статистическое описание Смоленской епархии», составленная ректором Смоленской семинарии архимандритом Фотием, профессором семинарии священником Михаилом Карчевским, учителем семинарии Иваном Поповым и коллежским советником Христофором Бальбуциновским. В разделе «О/ Монастырях/ Смоленской Епархии/ Упраздненных» находим краткое описание Вяземского Ильинского Девичьего монастыря, сестры которого после упразднения обители в 1780 году создали общину, из которой в 1832 году при Преосвященном Иосифе (Величковском), епископе Смоленском и Дорогобужском был образован Аркадиевский монастырь. Эта рукопись была передана преподавателю Смоленской Духовной семинарии, магистру богословия Николаю Васильевичу Трофимовскому, он ее незначительно переработал и в 1865 году она издана под тем же названием.

В научном архиве Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в Санкт-Петербурге находятся «Метрики для получения верных сведений о древне-православных храмах Божиих, зданиях и художественных предметах». Метрику об Аркадиевском монастыре в городе Вязьме заполнил 1 августа — 28 сентября 1892 года священник Василий Чанцов, служившей в обители. В ответе на второй вопрос Метрики он подробно описывает историю, произошедшую со Спасской башней Вяземской крепости, переданной обители в 1836 году. В седьмом пункте приведены названия всех престолов храма Всемилостивого Спаса. В 1896 году вышла, написанная о. Василием брошюра «Вяземский Аркадиевский Девичий монастырь».

В научном архиве Государственного Литературного музея в Москве можно ознакомиться с картотекой историка и археолога Николая Петровича Чулкова (1870-1940), участника работы над «Русским провинциальным некрополем». В ней собраны в алфавитном порядке описания захоронений по пятнадцати губерниям Российской империи, многие из которых после 1917 года по понятным причинам утрачены. В этой картотеке, опубликованной отдельным сборником в четвертой книге альманаха «Река времен» можно найти и могилы, до середины семидесятых годов прошлого века, находившиеся на территории Аркадиевского монастыря, за алтарем Спасского храма.

В библиотеке Российского государственного архива древних актов (РГАДА) в Москве есть труд известного русского статистика Василия Васильевича Зверинского «Материал для историко-топографического изследования о православных монастырях в Российской империи», изданный в начале девяностых годов XIX века. В первом томе под № 18 можно найти краткое описание Аркадиевского монастыря.

В Государственном архиве Смоленской области в фонде Канцелярии епископа Смоленского и Дорогобужского хранится «Послужной список монахинь, старших послушниц и младших…» за 1901 год, содержащий краткие данные обо всех насельницах монастыря в начале XX века. Он подготовлен при игумении Сергии (Пузенькиной), управлявшей обителью в 1887-1909 годах, при епископе Смоленском и Дорогобужском Петре (Другове). В 1901 году в Аркадиевском монастыре было 134 насельницы, 38 монахинь и 96 послушниц.

В этом же архиве, в документах Смоленской духовной консистории сохранилась «Оценочная опись храмов и других зданий Аркадиевского нештатного общежительного девичьего монастыря», составленная в 1910 г при Преосвященном Феодосии (Феодосиеве). В ней указаны храмы, церковно-приходская школа, часовня, их состояние и стоимость.

В Вяземском филиале Государственного архива Смоленской области в дореволюционных документах в фонде «Аркадиевский женский монастырь Вяземского городского благочинного округа Смоленской епархии» находится «Список сестер монастыря», составленный в 1891 году при епископе Смоленском и Дорогобужском Гурии (Охотине) и при той же настоятельнице – игумении Сергии. В середине 1860 годов было 96 монахинь и послушниц, а по приведенному документу их уже было 152 человека.

В фонде Вяземского Духовного правления сохранился рапорт настоятельницы обители игумении Аркадии (Шаховской), управлявшей монастырем в 1857-1887 годах, Высокопреосвященнейшему Тимофею (Вещезерову), архиепископу Смоленскому и Дорогобужскому от 28 июня 1858 года с ходатайством «О дозволении Аркадиевскому Девичьему монастырю служить каждую субботу после Литургии молебствие Преподобному Аркадию, Акафист Божией Матери со звоном». В другом деле данного фонда хранится «Прошение послушниц Аркадиевского монастыря, испрашивающих разрешения отлучиться им в город Киев для поклонения мощам» угодников Божиих от 27 июня 1858 года.

В документах Вяземского уездного училища Московского учебного округа есть рукопись «Историческая записка Вяземских училищ», составленная в первой половине XIX века. Из нее мы узнаем, что 14 июля 1837 года в 7 часов утра «Его Императорское Высочество наследник цесаревич Александр Николаевич …помолившись в женском монастыре Св. Аркадия позволил отправиться по тракту к городу Смоленску».

В документах Отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Вяземского городского Совета депутатов трудящихся есть «Список муниципализированных домов по гор. Вязьме», составленный сотрудниками исполкома в 1918 году. В нем под № 163 по ул. Терновской или Ленина, 15 числится «Дом Аркадиевского монастыря».

В документах Отдела Управления Вяземского уездного исполнительного комитета за 1922 год хранится рапорт Преосвященного Венедикта (Алентова), епископа Вяземского, вступившего в управление Вяземским Церковным Викариатством Смоленской епархии 19 января 1922 года. Он сообщает, что к концу октября этого года «был ликвидирован Вяземский Аркадиевский Монастырь и копия с описи имущества его, хранящейся у бывших сестер его, представляется при сем в 2-х экземплярах». Этот документ «Опись зданий и богослужебных предметов, находящихся в церкви пр. Аркадия в г. Вязьме» и его копия можно найти в документах фонда. В описи указан каменный храм Всемилостивого Спаса, его приделы, их состояние, краткое описание иконостасов, икон, богослужебных предметов и колоколов. За настоятельницу расписалась монахиня Клеопатра (Савина).

В фонде Отдела Управления исполкома есть и «Протокол изъятия церковных ценностей» от 29 марта 1922 года. Из него известно, какие богослужебные предметы, кресты, оклады, ризы и монеты были изъяты в монастыре. Так же указаны фамилии членов комиссии исполкома, трех сестер и священника. В этот период в уже закрытом монастыре служил иерей Евфимий Алмазов. В ведомости «Сведения об изъятии ценностей церквей города Вязьмы Смоленской губернии» под № 11 указан Аркадиевский Женский монастырь, из которого изъято 2 пуда 2 фунта 61 золотник серебра и 18 фунтов и 6 золотников медных монет.

В документах Вяземского исполнительного комитета городского Совета подшито решение №88 от 20 марта 1980 г. «Мероприятия по подготовке памятников города Вязьмы к «Олимпиаде-80». В нем рекомендуется закончить реставрацию Спасской церкви бывшего Аркадиевского монастыря, которую уже тогда арендовала центральная районная библиотека, до 1 мая 1980 г.

На месте, где сейчас расположен Спасский храм, трудился и подвизался на поприще святости и благочестия преподобный Аркадий Вяземский. Жизнь преподобного Аркадия, его явления и чудеса по смерти, тесно связаны с историей местности и с судьбой Вяземского Аркадиевского монастыря.

17 апреля 1525 года, явившись перед утреней в видении, с зеленым деревом в правой руке, повару вяземского воеводы Григория Бобрищева-Пушкина, благоговейному и набожному Авдию, преподобный Аркадий сначала на вопрос Авдия изъяснил, что зеленое дерево в руке его означает «данную ему от Бога власть отгонять от града Вязьмы всякий гад и супостаты», потом строго заповедал Авдию объявить жителям Вязьмы, чтобы они «любимое место святых подвигов его в Вязьме, около собора, оградили и предохранили от всего скверного и нечистого, и чтобы тот камень, на коем любил он некогда, при жизни, изливать душу свою в молитвах к Богу, почтили благоговейно». По всей вероятности вскоре после того была устроена на том месте церковь Всемилостивого Спаса с приделом преподобного Аркадия, славная богатством и церковной утварью, о которой упоминается в старинных писцовых книгах Василия Волынского под 1594 годом.

В конце XVI столетия, в царствование Бориса Годунова, церковь Всемилостивого Спаса была исправлена и переименована в церковь Происхождения Честных Древ. В то же время усердием вязьмичей устроена была здесь другая церковь – в честь Владимирской иконы Божией Матери. В нашествие ляхов обе эти церкви были разграблены и во многом повреждены. С 1612 по 1660 гг. они находились в совершенном запустении и, в качестве приписных, принадлежали к собору.

В 1661 году преподобный Аркадий чудесно спас и защитил Вязьму от литовцев. Преподобный Аркадий в облике молодого юноши явился в литовском стане, побил многих людей мечом и строго возбранял им идти на Вязьму. Литовцы в страхе и смятении бежали. Спасенные вязьмичи в благодарность Преподобному на месте ветхих и поврежденных церквей решили устроить здесь новую церковь во имя преподобного Аркадия. Но такое намерение не было благоугодно святому Аркадию и он, явившись в том же 1661 году на поле одному благочестивому и набожному пастуху, вязьмичу Сергию, заповедал ему возвестить всем жителям города: устроить церковь Всемилостивого Спаса на прежнем месте. По втором и третьем явлении святого Аркадия с тем же повелением, старец Сергий, оставив все сомнения свои, бросил стадо и придя в город поведал горожанам о явлении преподобного Аркадия и заповеданное им. Вязьмичи устроили на указанном месте церковь во славу Всемилостивого Спаса. Сергий же принял постриг с именем Спиридон и основал на том месте монастырь. Как долго просуществовал тот монастырь неизвестно. Известно только, что в начале XVIII века монастыря этого здесь уже не было.

По закрытии и упразднении в конце 1779 года Вяземского Ильинского девичьего монастыря 19 монахинь с позволения генерал-губернатора князя Николая Васильевича Репнина поселились при церкви Спаса Всемилостивого и выстроили здесь каменную богадельню. Летом 1783 года строительство было окончено. Таким образом на месте святых подвигов преподобного Аркадия образовалась женская община.

В 1812 году церковь Всемилостивого Спаса была разграблена и частично сожжена французами. Богадельня также была предана огню. После изгнания врагов из России, церковь Всемилостивого Спаса долго оставалась в развалинах. При помощи настоятеля Троицкого собора – протоиерея Стефана Горанского и усердием начальницы общины Натальи Павловой, монахиням удалось собрать необходимую сумму для восстановления храма и богадельни. К 1820 году работы были закончены. Но еще долгое время храм был приписан к Троицкому собору. В 1832 году постановлением Святейшего Синода было разрешено образование нового монастыря из Аркадиевской женской общины. 1 октября 1832 постановление было утверждено Государем Императором, а 11 декабря того же года была приведено в исполнение местным начальством.

В декабре 1832 года число подвижниц новооткрытой обители увеличилось и достигло 43. Настоятельницей монастыря единодушно была избрана Наталия Павлова, столь много сделавшая для обители.

15 июля 1833 года игуменья Августа вступила в управление Вяземским Аркадиевским монастырем. При Августе в монастыре открылась школа для девиц духовного звания, позднее преобразованная в церковно-приходскую школу. Преемницей Августы в 1857 году стала игумения Аркадия, урожденная Шаховская. Она управляла до 1887 года. Далее во главе обители с 1887 по 1909 год стояла игумения Сергия, в миру мещанка Ефросиния Петровна Пузенькина, получившая образование в Смоленском женском епархиальном училище. Следующей и, вероятно, последней настоятельницей Аркадиевской обители была игумения Агния, в миру – дочь мещовского мещанина Анна Семеновна Костина, жившая в Аркадиевском монастыре с 1887 года. К 1917 году в Аркадиевском Вяземском монастыре подвизались 43 монахини и 152 послушницы. Обитель владела 190 десятин земли.

Особо же чтимой святыней в монастыре являлся тот самый камень, на котором молился преподобный Аркадий. Камень этот был обнесен каменной часовней, в которой пред иконой преподобных Ефрема и Аркадия постоянно горела неугасимая лампада. С приходом к власти большевиков, над Аркадьевской женской общиной стали сгущаться чёрные тучи... В 1922 году монастырь был закрыт представителями большевистского режима, позже многие насельницы приняли мученическую кончину в районе Русятки, остальных выслали в Казахстан. В Спасском храме богослужение совершалось до 1929 года, когда решением исполкома он был закрыт. При возведении пристройки к школе и прокладке теплотрассы каменная монастырская ограда, за исключением небольшой круглой башни, была уничтожена.

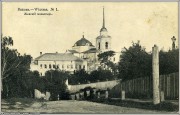

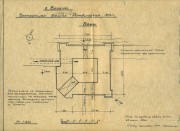

Главным культовым сооружением образованного в 2017-м году Аркадьевского женского монастыря является церковь Спаса Всемилостивого. Храм Спаса Преображения занимает центральное место в ансамбле. Первоначальный храм почти со всех сторон был закрыт поздними двухэтажными объемами. Здание имеет вид цельного массива, с тремя апсидами на востоке и с пристройками по сторонам колокольни на западе. Фронтоны над проемами по трем осям с восточного и южного фасадов повышают значение этих выступов, которые воспринимаются как рукава креста.

На южной стене четверика самого храма различимы следы окон и фронтонов 1830-х гг. Наиболее интересны уцелевшие фрагменты конца XVII века. На северной и южной стенах первоначальной трапезной видны остатки окон по трем осям. В три оси располагались, вероятно, и окна на стенах четверика. У всех проемов арочные перемычки и обрамления нарышкинского барокко. В помещениях нижнего этажа сохранились коробовые своды.

В настоящее время из построек бывшего Аркадиевского монастыря сохранились: храм в честь Всемилостивого Спаса, который после реставрации 1976-1980 годов использовался до 2017 года под центральную районную библиотеку; здание богадельни, где размещается литературный салон; хозяйственный корпус с просфорной и погребами, в настоящее время принадлежащий частным лицам. Ограда обители при строительстве пристройки к средней школе №1 в конце семидесятых годов XX века, прокладке теплотрассы и других хозяйственных работах фактически уничтожена. Восстановлены лишь Святые врата и северо-западная круглая башня.

В 2017 году принято решение о передаче сохранившегося храма Всемилостивого Спаса Вяземской епархии, что вселило надежду на восстановление в его стенах регулярного богослужения и возрождение здесь Аркадиевского женского монастыря.

С сайта Вяземской епархии

7 марта 2010

7 марта 2010

21 ноября 2013

21 ноября 2013

Комментарии и обсуждение

В 1836 году монастырю передали Спасскую башню Вяземской крепости, которая использовалась под монастырские житницы и погреба. От построек Аркадьевского монастыря осталось здание богадельни, построенное в 1783 году. Здание включает в себя элементы барокко и классицизма. На первом этаже сохранились коробовые своды. Сохранились Святые ворота (выходят на улицу Ленина - прежде Московскую). В настоящее время Аркадьевский монастырь занимает городская библиотека, в здании богадельни - литературный салон.

http://www.ortodox.vyazma.com/rrr.shtml

Аркадьевский монастырь, заштатный, общежительный, в городе Вязьме. Основан в 1832 году из существовавшей в 1780 году женской общины. По преданию, на сем месте в XI веке подвизался преподобный Аркадий (см. 14 августа). При монастыре школа.

Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году»

В собственность Вяземской епархии передан земельный участок Аркадиевского монастыря г. Вязьмы. Передача участка общей площадью 2514 кв.м для размещения религиозных объектов ансамбля Аркадиевского монастыря XVII–XIX вв. состоялась 23 июля 2018 года. Акт приема-передачи имущества подписали руководитель МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях Виталий Бухтеев и епископ Вяземский и Гагаринский Сергий. Передача участка завершает процесс оформления права собственности Вяземской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на ранее переданные объекты ансамбля Аркадиевского монастыря в г. Вязьме.

В 2017–2018 гг. в собственность епархии были переданы все объекты ансамбля монастыря: собор Спасский (1661–1831 гг.), здание богадельни (1780–1783 гг.), главные ворота (1830-е гг.) и башня (ХIX в.). 28 ноября 2018 года распоряжением правящего архиерея Вяземской епархии, епископа Вяземского и Гагаринского Сергия, основана женская монашеская община при бывшем Аркадиевском монастыре города Вязьмы Вяземской епархии.

http://monasterium.ru/novosti/novosti-eparkhialnykh-monastyrej/; https://turcluster67.ru/novosti/v-arkadievskom-monastyre-goroda-viazma-mozhno-nauchitsia-ikonopisnomu-i-zolotoshveinomu-delu/

Спасская башня в скором времени перейдёт в ведение Вяземской епархии. Об этом сообщается на сайте АУИПИК (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры). Решение стало результатом встречи руководителя Агентства Алексея Меньшова с представителями смоленского региона. Спасская башня – единственное, что осталось от крепости в Вязьме — перешла в оперативное управление АУИПИК в 2018 году. Почти три года она пустовала. Представители федерального ведомства рассматривали вариант вернуть башню краеведческому музею. Главное условие – безвозмездное пользование. То есть музей не платит никакой аренды, водит экскурсии, готовит мероприятия и оплачивает коммуналку. Однако, весной прошлого года эту ситуацию заморозили. Осенью нынешнего лёд тронулся: передать башню, объект фортификационного зодчества в ведение РПЦ. По мнению представителей федерального учреждения, передача башни в РПЦ – наиболее короткий путь к реставрации.

https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskom-rajtsentre-ne-utihayut-sporyi-o-dalne/