Церковь Григория Богослова расположена на территории бывшего Григорьевского монастыря, ныне именуемой митрополичьим садом Ростовского кремля (архиерейского двора). Как известно, во 2-й половине XIX в. храм пришел в полное запустение. В 1884 г. под наблюдением А.А. Титова проводилось восстановление памятника. Тогда в его интерьере возник сохранившийся доныне высокий иконостас, весьма мало соответствующий тому, который существовал изначально. При этом на стенах были сохранены живопись и лепнина середины XVIII в. Хотя формы первоначального интерьера остались неисследованными, но А.А. Титов справедливо указал, что изначально над царскими вратами имелся "портик", позже утраченный.

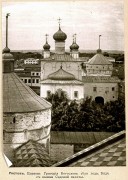

В 50-60-е гг. нашего века Григорьевская церковь вновь подверглась реставрации, которой руководил В. С. Баниге. Эти работы касались только наружного облика памятника. Однако тогда же были выполнены обмеры его интерьера. Данные чертежи, несколько их доработав, мы использовали в настоящей работе. Григорьевский храм не имеет документально установленной даты строительства. Ранее по целому ряду признаков он был датирован 70-80-ми гг. XVII в. Эта церковь относится ко времени ростовского митрополита Ионы (1652-1690 гг.), и создана, очевидно, в значительной мере по его замыслу.

Интерьер Григорьевской церкви включает в себя бесстолпное помещение собственно храма, к которому с востока примыкает пониженный трехапсидный алтарь, а с запада - столь же пониженная бесстолпная трапезная палата. Помещение собственно храма перекрыто своеобразным крещатым сводом, который отличается от обычных подобных сводов тем, что построен не на сочетании сомкнутого свода с четырьями распалубками, а на сочетании лоткового свода с тем же количеством распалубок. Отсюда возникла некоторая размытость креста, образованного упомянутыми распалубками. Данная трансформация традиционного крещатого свода произошла, очевидно, потому, что помещение Григорьевской церкви не квадратное, а слегка вытянутое по оси север-юг. Другими словами, мастерам пришлось приспособить конструкцию крещатого свода к не совсем подходящему для него плану помещения. Но это значит, что данный весьма сложный по конструкции свод создавался явно намеренно, очевидно - под влиянием заказчика храма митрополита Ионы, который, конечно, хотел, чтобы пространство для молящихся было осенено ясно воспринимаемым крестом.

Как известно, крещатые своды имеются еще в двух храмах Ростовского кремля - церкви Спаса на сенях (1675 г.) и церкви Иоанна Богослова (около 1683 г.). Но в отличие от них Григорьевская церковь не обладает центральным световым барабаном, все ее барабаны, включая и центральный, глухие. Собственно храм имеет два яруса оконных проемов в южной стене и один ярус - в верхней части северной. Довольно широкие окна наполняют интерьер ровным интенсивным светом. Столь же хорошо подобными окнами освещены алтарь и трапезная.

Принято считать, что оконные проемы Григорьевской церкви были растесаны. Очевидно, данное мнение восходит к "Летописи о ростовских архиереях", согласно которой ростовский архиепископ Арсений Мациевич (1742 - 1763 гг.) "в церкви Григория Богослова, что при доме архиерейском, построил иконостас и святые образы написал все новые, в ней же стены убрал алебастром и окна прибавил".

Однако в натуре заметных признаков расширения оконных проемов не наблюдается. Напротив, их форма типична для второй половины XVII в. Ближайшим их аналогом являются оконные проемы Рождественской церкви (конец XVII в.) ростовского Рождественского монастыря. Очевидно, если окна рассматриваемой церкви и растесывались, то совсем незначительно. Характерно, что собственно церковь внутри примерно в два раза выше трапезной, хотя размеры в плане у них одни и те же. Таким образом, основная идея решения рассматриваемого интерьера заключается в контрастном сопоставлении подчеркнуто камерного помещения трапезной с довольно высоким пространством церкви. Чем была усилена сакральная роль последнего.

Более или менее определенно представить, как был оформлен первоначальный интерьер Григорьевской церкви, позволяет ее описание, имеющееся в составе описи Ростовского архиерейского дома 1691 г. (далее - Опись 1691 г.), так как составление ее произошло лишь через несколько лет после строительства этой церкви. Важные сведения по данной теме содержит и опись Ростовского архиерейского дома 1743 г. (далее - Опись 1743 г.). Сличение этих двух документов показало, что они зафиксировали, в основном, одни и те же находящиеся на тех же местах элементы убранства рассматриваемого храма. Следовательно, в пожар 1730 г., вопреки мнению А.А. Титова, пострадал не весь храм, а только его наружная часть.

Согласно Описи 1691 г., над царскими вратами имелась "сень на четырех столпах каменных, на ней над царскими дверми образ Господа Саваофа, округ его херувимы писаны стенным письмом по камени". На деревянных царских вратах было изображение Благовещения и евангелистов "писаны на празелени, ризы прописаны золотом". Поля врат были "обложены белым железом немецким, по железу писано разными красками".

С южной стороны от царских врат располагались иконы "Всемилостивого Спаса в киоте в молении ростовских чудотворцев, венцы чеканные, на полях оклад басемной". Еще южнее "Образ Григория Богослова, оклад жестяной писан красками". На южных дверях в дьяконник был изображен архангел Гавриил. С северной стороны от царских дверей размещалась икона "Пресвятые Богородицы с предвечным Младенцем, в киоте, венец чеканный, золочен". На северных дверях в жертвенник имелось изображение Благоразумного разбойника. Перед описанными иконами местного ряда иконостаса висели "два паникадила медные" небольшие.

Далее в Описи 1691 г. дается следующее описание верхних ярусов иконостаса: "В тяблах трех поясах празников, пророков и праотцев сорок образов, писаны разными красками". Сомнение в полной достоверности данного описания вызывает отсутствие в нем упоминания о деисусном чине, которого, конечно, не могло не быть. Очевидно, авторы описи ошиблись в названии чинов иконостаса, об этом свидетельствует описание, по всей видимости, того же иконостаса, составленное в 1743 г. Оно гласит: "Деисусы в трех поясах, а именно апостольский, праздничный, пророческой в тяблах деревянных. А тябла обиты жестью, на той жести надпись и расписаны красками". Последнее описание выглядит более достоверным, чем вышеприведенный текст Описи 1691 г.

Как видим, иконостас Григорьевской церкви своеобразно сочетал в себе черты сугубо традиционные с чертами, выработанными при непосредственном участии митрополита Ионы (1652 - 1690 гг.). К первым можно отнести всю верхнюю часть иконостаса с ее тябловой конструкцией, древним набором и порядком иконных чинов. Ко второй - четырехстолпную сень над царскими вратами, аналогичную соответствующим сеням церквей Воскресения и Иоанна Богослова Ростовского митрополичьего двора. Использование "белого", то есть луженого железа для оформления царских врат, киотов, икон, иконостасных тябел и т. п., судя по тогдашнему интерьеру ростовского Успенского собора, также, видимо, было излюбленным художественным приемом мастеров, работавших по заказу митрополита Ионы.

Зная общее число икон в верхних ярусах иконостаса, легко представить количество икон в каждом из рядов. В деисусном (апостольском) чине, несомненно, было 13 икон. В следующем праздничном - на одну больше - 14 икон, так как обычно ширина самой широкой центральной иконы деисуса - Спас в силах - была примерно равна ширине двух праздничных икон. И в пророческом, как и в деисусном, также было 13 икон. С учетом всего вышесказанного можно выполнить схематическую графическую реконструкцию иконостаса Григорьевской церкви.

Иконостас играл господствующую роль в художественном оформлении интерьера храма. Судя по той же Описи 1691 г., остальные стены последнего были лишены икон и вообще каких-либо иных украшений. Ничего не известно о настенной росписи храма. Скорее всего, расписана была лишь каменная сень над царскими вратами и выступающие элементы местного ряда (полуколонны, арки и т. п.). Фрагменты фресковой росписи обнаружены нами над проемом царских врат - там, где располагалась первоначальная сень. Стены же и своды церкви имели только известковую побелку. Таким образом, интерьер Григорьевской церкви выглядел гораздо более аскетично, чем интерьеры других церквей митрополичьего двора. Подобной же простотой отличалось и убранство алтаря Григорьевской церкви.

Пожалуй, еще большим аскетизмом отличалось оформление трапезной рассматриваемого храма. На ее стенах располагались следующие немногочисленные иконы: "Господа Саваофа", "Моление ростовских чудотворцев", и пред ними .: лампада медная. А также иконы "Воскресение Христово", "Рождество Христово" и "Григория Богослова". Небогата была и церковная книгохранительница. В ней имелось лишь 16 книг исключительно богослужебного содержания.

В заключение необходимо поставить вопрос: какое местo занимает интерьер Григорьевской церкви в ряду церковных интерьеров времени ростовского митрополита Ионы? Ясно, что рассматриваемый интерьер решен гораздо проще, чем интерьеры всех остальных храмов Ростовского кремля. Ближе всего он к интерьеру церкви Иоанна Богослова (около 1683 г.) этого ансамбля. Как и у церкви Иоанна Богослова, в Григорьевской церкви имеется невысокая солея, но был только один киворий над царскими вратами, а в алтаре его не было. В церкви же Иоанна Богослова подобный кивори расположен и в алтаре над горним местом. Аналогичный киворий над одними только царскими вратами имеется и ростовской церкви Спаса на Торгу (около 1690 г.). Но в ней вместо сложного крещатого свода устроен обыкновенный сомкнутый свод.

Таким образом, интерьер Григорьевской церкви по своим формам располагается между интерьерами церквей Иоанна, Богослова и Спаса на Торгу. А иконостас первой предвосхитил в значительной мере формы иконостаса церкви Спаса на Песках (конца XVII в.). Характерно, что на тяблах иконостасов того и другого храмов имелись большие надписи (летописи).

Итак, анализ художественных форм интерьера Григорьевской церкви позволил уточнить ее датировку. Теперь можно утверждать, что она создана на последнем этапе строительства Ростовского кремля - в 80-е гг. XVII в.

Источник: Мельник А.Г. (Ростов). Первоначальный интерьер церкви Григория Богослова Ростовского кремля. с. 92-100.

https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1995g-rostov-1996/melnik-a-g-rostov-pervonachalnyy-interer-tserkvi-grigoriya-bogoslova-rostovskogo-kremlya-s-92-100/

10 августа 2003

10 августа 2003

Комментарии и обсуждение

Во время управления Ростовской митрополией святителем Димитрием в храме Григория Богослова произошло одно из его прижизненных чудес - им была исцелена бесноватая женщина. "И молитвами его преосвященства изгнан бысть от нея нечистый дух: изыдесь из гортани, яко дым черный. Всем видимо было", - записано в рукописи.