Княгинин монастырь в 1918-1938 гг.

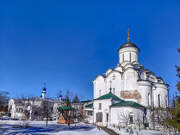

В начале XX в. в г. Владимире было два действующих монастыря: мужской Рождественский и женский (девичий) Княгинин. Закрытые в первые годы советской власти, оба они теперь возвращены церкви. Возобновилось богослужение в Успенском соборе Княгинина монастыря, памятнике архитектуры начала XVI в., построенном на месте храма 1200 г. Древняя история обители и ее архитектурных памятников относительно изучена и описана исследователями прошлого и нынешнего веков. А вот об истории монастыря после 1917 г., сохранившейся в документах Государственного архива Владимирской области, прежде никто не писал.

Княгинин монастырь, подобно многим другим, по декрету от 23 января 1918г. перешел в собственность государства. Декрет нарушил неприкосновенность храмов. Испытал на себе это и Княгинин монастырь. В октябре 1918 г. он подвергся обыскам и реквизициям: 21 октября был произведен обыск в келье настоятельницы, которой в 1917 г. стала Олимпиада Медведева, и у некоторых сестер; 1 ноября - конфискация продуктов — муки, соли, керосина и некоторых обиходных вещей — самовара, столовых приборов. На следующий день горсовнархоз конфисковал двух коров и сено, а еще через день - всю кухонную посуду, затем — мягкую и прочую мебель. Настоятельница и Епархиальный совет жаловались в губернский отдел юстиции на незаконность этих акций, так как далеко не на все реквизированные вещи были получены расписки. Когда в начале 1919 г. уездный совет попытался выяснить, почему так произошло и куда девались вещи и продукты, оказалось, что совершивших эти реквизиции лиц в городе уже нет и выяснить ничего нельзя, а можно только «предположительно сказать, что вещи эти вошли в общую массу реквизированного ... сданы в городской центральный склад».

Другое знаменательное событие времени — вскрытие мощей святых. Во Владимире оно проводилось раньше, чем в других епархиях. В Княгинином монастыре 11 февраля 1919 г. состоялось вскрытие мощей мученика Аврамия.

3 марта 1919 г. управление монастыря просило горисполком передать храм и имущество монастыря местным жителям, «которые пожелали бы взять его в бесплатное пользование». Таких жителей оказалось 491 лицо, а кроме того, 135 лиц, проживающих в монастыре. 1 апреля к ним прибавилось еще 377 человек. 19 мая 1919 г. губернский отдел социального обеспечения решил изъять у монастыря трапезную, больницу и келью игуменьи для детского приюта и сада, а на месте кладбища устроить детскую площадку. Это означало бы уничтожение монастыря. За него вступились многочисленные жители города, отправив в отдел юстиции письмо с подписями на двух страницах большого формата, в два столбца. 17 августа 1920 г. было подписано соглашение на пользование храмами монастыря и колокольней. 190 человек приняли на себя «права и обязанности» по отношению к ним.

В 1922 г. продолжаются реквизиции в монастыре. 25 января 1922 года детский дом «Интернационал» взял «во временное пользование» котел, кухонные столы и скамьи. 1922 год — время тотального изъятия церковных ценностей в масштабе всей страны под предлогом помощи голодающим. Но прежде чем состоялась комиссия по изъятию, монастырь добровольно делает многочисленные пожертвования. 25 февраля 1922 г. в губернскую комиссию Помгол перечислено было от игуменьи и сестер 2 млн. рублей личных пожертвований. 3 апреля комиссия изъяла в монастыре более 2 пудов 1 фунта серебра. В июне состоялось еще дополнительное изъятие — более 6 пудов 13 фунтов ценностей.

В комиссию по изъятию входил заведующий губмузеем А. И. Иванов, поэтому наиболее древние и художественные вещи были оставлены за музеем и таким образом сохранены. Изъятое же передавалось в губернский финотдел. 4 января 1923 г. монастырь подвергся обыску с целью обнаружения контрреволюционной переписки.

1923 год — время окончательной «ликвидации» монастырей. Вновь трудится в поте лица комиссия по изъятию. 26 июня 1923 г. такая комиссия работала в Княгинином монастыре. Часть предметов передавалась музею, все остальное поступало в распоряжение ликвидационной комиссии и употреблялось по-разному. Многое было «реализовано», т.е. продано частным лицам, а вырученные деньги переданы в губОНО, в артель инвалидов, ковровый трест, горкоммунхоз и т.д. В монастыре не оставили даже нот, принадлежавших певчим хора. Здания монастыря передавались губмузею. Монахи из монастырей в это время выселяются, часто насильственно. Есть такие сведения о Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале; сопротивляющихся отправляли под арест. 4 августа 1924 г. состоялось совещание при губплане о передаче губмузею памятников архитектуры с прилегающей землей в масштабах всей губернии. Успенский монастырь решили передать не весь, без жилых и хозяйственных строений, оставив из них только сторожку. Заведующий музеем А.И. Иванов высказал «особое мнение» - что необходимо передавать все строения в ограде, так как иначе не будет средств на содержание памятников. Однако жилые кельи и прочее муниципализировали и отдали под жилье. На территории монастыря образовался так называемый поселок и жилищно-арендное кооперативное товарищество (ЖАКТ) им. Воровского. В 1924 г. Успенский собор монастыря осматривал специалист Главнауки архитектор П. Д. Барановский. Собор попал в поле его зрения в связи с делом Рождественского собора в бывшем Архиерейском доме. Рождественский собор собирались сломать под предлогом нужды в строительном материале для сельской школы. Музей пригласил для экспертизы собора как памятника П. Д. Барановского, и тот, чтобы сохранить собор, нашел другое решение: сломать поздние пристройки к Успенскому собору Княгинина монастыря. Осмотрев здание, он решил его реставрировать: снять позднюю накладную главу. В 1924 г. и летом следующего года эти работы были сделаны, а также расчищены своды по закомарам; приделы же и паперти сохранены.

В 1926 г. комиссия губмузея и губфинотдела осматривала в Успенском соборе церковные вещи для их оценки. В том же году ЖАКТ поселка им. Воровского ходатайствовал об уничтожении монастырского кладбища, с которого еще в 1924 г. коммунальный отдел увез памятники и ограды, «чтобы это место можно было использовать под детскую спортивную площадку», которая и была устроена.

В 1928 г. разворачивается кампания по сломке колокольни и ограды, которые уже не числились памятниками архитектуры. К лету сломали башню, а колокольня и стена стояли до 1932 г. Последнее постановление горсовета о колокольне состоялось 11 апреля 1932 г.: «Предложить горкомхозу немедленно приступить к разборке... Полученный строительный материал — кирпич, щебень, железо обратить на постройку 50-квартирного дома». В 1928 г. теплая Успенская церковь была сдана губернскому архивному бюро, а затем и совсем перешла к нему. Успенский собор использовался в это время как музейный склад. В конце 1928 г. музей, после закрытия двух церквей (Ильинской и Сергиевской) заполнил их имуществом Успенский собор монастыря, и даже просил отдать ему под этот склад еще Николо-Кремлевскую церковь.

В 1929 г. городские власти усиленно ищут помещения под хлебные склады. В список потенциальных складов попал и Успенский собор. Его срочно освободили от музейных вещей и заняли под зернохранилище. В 1931 г. иконостас собора, который еще стоял на своем месте, предназначается для смывки позолоты.

В 1938 г. из зданий монастыря за музеем числится один Успенский собор, где продолжал оставаться склад хлебофуража; Казанская церковь принадлежит архиву, колокольня сломана, на месте кладбища детская площадка и сад, а на территории монастыря поселок им. Воровского.

Особенного внимания заслуживает судьба древней святыни Княгинина монастыря — мощей мученика Аврамия Болгарского. Монастырь стал их вместилищем с самого начала обретения — с 1230 г., когда тело убиенного мученика принесли из Волжской Болгарии во Владимир и в каменном гробе положили в Успенском храме. В описи монастыря за 1665 г. гробница мученика Аврамия упоминается в Благовещенском приделе собора, на правой стороне у царских дверей. Предполагают однако, что первоначально фоб находился в самом храме, а в придел попал во время какого-то из татарских набегов ради сохранения святыни. Когда опасность миновала, мощи оставили в приделе; гроб уже был не каменный, а деревянный. Верхнюю доску закрытой гробницы украшало живописное изображение святого. В 1711 г. мощи перенесли из придела в храм, переложили в новую деревянную раку и поставили «на вскрытии у северной стороны правого столба». Верхнюю доску от прежнего фоба с образом мученика поставили с северной стороны левого столба. Это переложение мощей происходило 11 мая, в «неделю о расслабленном», и с тех пор в местной церковной традиции это воскресение принято называть «Аврамиевым». С 1785 г. установлено в этот день «крестное хождение» из кафедрального собора в Княгинин монастырь. В 1796 г. деревянную раку и балдахин над ней решили устроить новые, что и было исполнено в 1805 г. В новую раку с балдахином — «четвероугольную, о четырех колонках с капителями», обитую бархатом, мощи переложили в 1806 г. В 1865 г. упоминается переделка верхней доски раки с обивкой ее изнутри малиновым бархатом. К этому времени появилась еще металлическая рака. В 1897 г. над мощами устроена была новая деревянная резная с позолотой сень, на следующий год обвязанная медной решеткой. В особом шкафу хранились железные вериги, которые предание приписывало мученику.

В 1916 г. все сооружение перенесли в теплую Казанскую церковь. 11 февраля 1919 г. состоялось вскрытие мощей Аврамия Болгарского. Производили его два врача-эксперта из губернского отдела здравоохранения в присутствии священников и православного народа. По акту вскрытия «оказалось следующее: мощи помещались в металлической посеребренной раке, сверху лежали покровы из парчи, под которыми обрисовывалась фигура человеческого тела, крестообразно опоясанная широкими шелковыми лентами. По снятии покровов была обнаружена вата, в которой лежала группа костей... Кости были осмотрены подробно, причем они были вынуты из раки и размещены на отдельных столах»... Протокол отметил также наличие свежей ваты, что протоиерей Валединский, присутствовавший при вскрытии, объяснил недавним переложением мощей и переносом их в Казанcкую церковь. Из акта неясно, где происходило действие — в соборе или в Казанской церкви.

После вскрытия мощи Аврамия еще несколько лет оставались в монастыре. 26 июня 1923 г. губкомиссия по ликвидации Успенского женского монастыря передала ряд художественных ценностей в музей. Очевидно, в их числе оказалась и рака с мощами Аврамия. Она упоминается в «Описи церковного имущества б. Успенского женского монастыря в б. Успенском кафедральном соборе», составленной 16 августа 1924 г.: «Металлическая рака с мощами мученика Авраамия». Комиссия по оценке церковных вещей в Успенском женском монастыре 23 марта 1926 г. обнаружила «сень деревянную резную, в ней же деревянную резную гробницу из-под мощей у правой колонны в холодном храме, вместе с золоченым деревянным кивотом у той же колонны, без металлической решетки». Позже остатки этой сени оказались в Казанской церкви.

В 1930 г. во Владимирском музее образовался антирелигиозный отдел. Находился он в Георгиевском приделе Успенского собора XII в. Среди материалов этого отдела числились «мощи» Андрея Боголюбского, Глеба, Георгия и Авраамия». В 1931 г. Ивановский областной музей, в состав которого входил в это время районный Владимирский, тоже решил открыть антирелигиозный отдел и получил из Владимира целый ряд экспонатов, в том числе: «1. Мощи Авраамия в деревянном ящике. 37. Фотография раки Авраамия. 38. Шитая икона Авраамия, у мощей (в гробе). 53. Туфелька «святого». Металлическая рака осталась во Владимире. 27 ноября 1931 г. Владимирский музей писал в Ивановский музей: «В числе экспонатов Владимирского музея (антирелигиозный отдел) находилась латунная гробница весом 250 кг с деревянным гробом, в которой находились кости, выдававшиеся за нетленные «мощи» Авраамия, находящиеся в настоящее время в Ивановском облмузее. Гробница в настоящее время остается неиспользованной, и приспособить ее к чему-либо не представляется возможным. Музей просит дать свое заключение о передаче ее Металлому». Очевидно, тогда же металлическая рака и поступила в лом. А мощи Аврамия в мае 1940 г. вместе с прочими материалами перешли к вновь создаваемому в Иванове антирелигиозному музею, который просуществовал до 1945 г. Об этом сообщила в ноябре 1993 г. Л. Г. Горбунова, генеральный директор Ивановского музея, в ответ на запрос Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Далее поиски продолжались вновь во Владимире. Оказалось, что в 1946 г. доклад об Аврамии Болгарском сделал Н. П. Сычев, известный искусствовед, в это время живший во Владимире. Следует ли думать, что и уже вернулись? Возможно. Какое-то время они находились в Суздале. Последнее упоминание об этой православной реликвии встречается в музейных документах в 1954 г. 23 августа 1954 г. был составлен Акт о вещах, «подлежащих исключению из инвентарной книги основного фонда Суздальского музея как не имеющих музейного значения» под № 67 значатся «мощи Авраамия Владимирского». Этот Акт не оставляет надежды найти святыню, однако отрицательный результат - тоже результат, и с ним нельзя не считаться.

Источник: Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм... (О судьбах церковной архитектуры Владимирского края (1918–1939). Документальные хроники). - Владимир, 1999.

РусАрх - Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах твой храм...

15 марта 2007

15 марта 2007

21 марта 2025

21 марта 2025

15 июня 2025

15 июня 2025

Комментарии и обсуждение