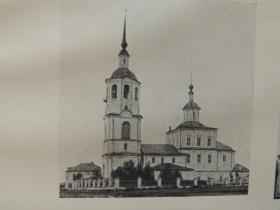

Великий Устюг. Церковь Петра и Павла.

Петро-Павловская церковь

Престолы: Петра и Павла

Архитектурный стиль: Устюжская школа

Год постройки: Между 1739 и 1749.

Год утраты: Не установлен.

Адрес: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Рабочая, 1

Координаты: 60.74846, 46.312412

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Того ж приходу церковь холодная св. верх. апостолов Петра и Павла древяная клетцки, у той же церкви предел служба Алексея чел. Божия.

По сравнению с первой четвертью XVII столетия, в последней четверти этого века храмы Устюга, как монастырские, так и городские видоизменились: дерево понемногу стало уступать камню при постройке церковных зданий. Деревянные церкви были шатровые об одном, о двух, о трех, о пяти и одна о семи верхах. Колокольни при них рубились в четверик и восьмерик с шатровым верхом; об одной колокольне сказано, что она была „круглая брусчатая с шатровым верхом", а две были „на столбах" — одна шатровая, а другая „крыта тесом".

По приходам эти деревянные церкви распределяются так:

1) Вознесенский: теплая деревянная во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

2) Мироносицкая: теплая деревянная во имя св. Жен Мироносиц с одним шатровым верхом; колокольня при ней рубленная восьмиугольником, — колоколов на ней 9-ть.

3) Никольский: теплая деревянная об одном верху во имя пр. Димитрия Прилуцкого и Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев; при ней колокольня „рубленая новая шатром".

4) Ильинский: теплая деревянная о двух верхах во имя Пророка Илии; при ней колокольня „круглая брусчатая шатровая" с 6-ю колоколами.

5) Леонтьевский: а) холодная деревянная об одном верху, „рубленая клетцки", во имя св. Леонтия Ростовского; б) теплая деревянная во имя св. Флора и Лавра; при них колокольня на столбах, верх покрыт тесом, с 6-ю колоколами.

6) Варваринский: теплая деревянная во имя Великомученицы Варвары: колокольня при ней не существовала с пожара 1679-го года.

7) Спасский: в деревянной Спасской башне, над воротами, в городище, церковь во имя Спаса Нерукотворенного образа.

8) Варлаамовский: а) холодная деревянная рубленая клетцки об одном верху во имя Пр. Варлаама Хутынского; б) теплая деревянная о трех верхах во имя Покрова Богородицы; при них колокольня рубленая круглая шатровая, — на 6-ть колоколов.

9) Георгиевский: одна деревянная церковь во имя св. Велик. Георгия; при ней колокольня рубленая с шатром о 8-ми колоколах.

10) Петропавловский: а) холодная деревянная, рубленая клетцки, во имя Св. Ап. Петра и Павла; б) теплая деревянная, рубленая клетцки, во имя Благовещения Пресв. Богородицы; при них колокольня „древяна, рубленая, о восьми углах", — на ней 9-ть колоколов.

11) Симеоновский: а) холодная деревянная о пяти главах во имя Симеона Столпника с тремя приделами; б) теплая деревянная о двух главах во имя Св. Василия Великого; при них колокольня деревянная на столбах верх шатровый с 9-ю колоколами.

12) Пятницкий: а) холодная деревянная о семи верхах во имя св. Парасковии Пятницы; б) теплая, рубленая, с шатром об одном верху с двумя престолами во имя св. Пр. Илии и арх. Стефана; при них колокольня рубленая с шатром о 9-ти колоколах.

13) Дымковский: а) холодная деревянная во имя св. Димитрия Солунского; б) теплая деревянная с двумя престолами во имя Пр. Сергия Радонежского и св. Николая; при них колокольня рубленая шатровая о 7-ми колоколах.

... Того же установившегося уже прочно типа и Петропавловский храм, но с большим осуществлением идеи построения храма "кораблем"; строен он с 1739 по 1749 год („Вологодский календарь" — 1738 г.); при нем высокая, состоящая из четырех частей, но с одним ярусом звонов, колокольня, увенчанная шпилем с летящим ангелом, что также является характерным признаком устюжских церквей этого столетия

Источник: Дунаев Б.И. Северно-русское гражданское и церковное зодчество. Город Великий Устюг. М., 1915.

Когда была построена первоначальная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, точно не известно. В «Сотной с писцовых книг» 1630 года есть упоминание о теплой церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, но по неясной причине нет упоминания о холодном храме во имя Апостолов Петра и Павла (упоминается только площадь Петра и Павла).

Теплая Благовещенская церковь описана следующим образом: «Въ Петровской же улице теплая церковь Благовещение Преч. Б-цы древяна клетцки, а въ церкви образы и книги и свечи и ризы и сосуды церковные и колокола и всякое церковное строенье мирское приходныхъ людей…» [1] В «Писцовых книгах» 1683 года дается более подробное описание уже двух церквей: холодной - Петра и Павла и теплой - Благовещения Пресвятой Богородицы. «По конецъ Петровской улицы у реки у Сухоны на берегу церковь во имя Преч. Б-цы Благовещения теплая древяная клетцки, въ той же другая служба святителя Стефана Великопермского чуд…Того-жъ приходу церковь холодная св. верх. апостоловъ Петра и Павла древяная клетцки, у той же церкви пределъ служба Алексия чел. Божия…» [2] Далее дается подробное описание внутреннего убранства храмов. Теплая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В храме имелись: образ Пресвятой Богородицы Благовещение богато украшенный серебром, сканым золотом, финифтью, жемчугом, разными камнями; образ Петра и Павла; образ Алексия человека Божия; образ Пречистой Богородицы Одигитрии; образ преподобного Архипа.

Придел во имя святителя Стефана Пермского. В нем имелись: образ Стефана Пермского с житием украшенный серебром с позолотой; образ преподобного Кирилла Белозерского; образ преподобного Даниила; образ Пречистой Богородицы Одигитрии. Холодная церковь Петра и Павла. В храме имелись: образ Спаса Вседержателя с Пречистой Богородицей, Архангелами, Иоанном Предтечей, Сергием Радонежским и Кириллом Белозерским; образ святых Апостолов Петра и Павла с житием; чудотворный образ Пречистой Богородицы Одигитрии в отдельном киоте, украшенном двенадцатью Апостолами и двенадцатью Херувимами резными, сам образ украшен серебром, финифтью, разными камнями и жемчугом; образ Благоразумного разбойника; образ Спаса Вседержателя; образ Благовещения Пресвятой Богородицы; образ Николая Чудотворца с житием в отдельном киоте, украшенный серебром, камнями и жемчугом; образ Воскресения Христова; образ Георгия Победоносца; образ Пречистой Богородицы Владимирской с рукоятью, выносной. Придел в честь Алексия человека Божия. В нем имелись: образ Алексия человека Божия в молении с житием украшенный серебром золоченым; образ Пречистой Богородицы Одигитрии? украшенный серебром золоченым; образ Пречистой Богородицы Владимирской запрестольный. Кроме церквей имелась отдельно стоящая колокольня деревянная восьмиугольная с девятью колоколами.

Следующее упоминание церквей относится к 1700 году. Надпись на напрестольном серебряном кресте гласит: «1700 году, Марта въ 5 день построенъ сий святый крестъ Господень въ церкви святыхъ апостолъ Петра и Павла и преподобнаго Алексия Человека Божия и иже во святыхъ отца нашего Стефана архиепископа Великапермскаго, по обещанию своему и по своихъ родитель, имя его Богъ вестъ».[3] По народному преданию, 29 июля 1715 года в результате пожара церковь сгорела, но на пепелище прихожане нашли образ Божией Матери Одигитрии, в честь этой иконы и была возобновлена церковь. Данная икона считается чудотворной. В 1717 году, по просьбе священника Иоанна, церковного старосты Василия Тетерина и прихожан, в связи с тем, что в 1715 году церкви сгорели, архиепископом Великоустюжским и Тотемским Иосифом было дано позволение на постройку однопрестольной деревянной церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1738 году священник Петр, церковные старосты Лев Мургин и Яков Нагаев обращаются к архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому Гавриилу с просьбой о строительстве нового каменного теплого храма взамен обветшалого деревянного. Грамота на строительство была дана в том же 1738 году. Построенная по этой грамоте теплая каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была освящена 4 декабря 1745 года архиепископом Великоустюжским и Тотемским Гавриилом.

В 1750 году по грамоте епископа Великоустюжского и Тотемского Варлаама над теплой церковью Благовещения Богородицы начато строительство холодной церкви Петра и Павла с пределом во имя Алексия человека Божия. 29 мая 1757 года на улице Пушкариха у посадской вдовы Матроны Осиповой Чекавинской начался пожар, в результате которого сгорели иконостасы, и повредило главы и кровлю церквей Петропавловской и Симеона Столпника. 6 ноября 1765 года епископом Великоустюжским и Тотемским Феодосием освящен предел во имя Алексия Человека Божия. 11 сентября 1776 года епископом Великоустюжским и Тотемским Иоанном освящен придел во имя святых апостолов Петра и Павла. В 1854 году вокруг церковного здания построенная каменная с деревянными решетками ограда.

В 1924 году прекратилась служба в Петропавловской церкви, в ней разместилось архивное бюро. В 1927 году была разрушена колокольня. В марте 1929 года4 (у Бестужевой Ю.А.) (20 июля 1928 года у Чебыкиной Г.Н.) [5] решением Горсовета приступили к разборке Петропавловской церкви. В настоящее время церковь Петра и Павла не существует, находилась на берегу реки Сухоны, близь современного хлебозавода.Что утрачено? Далее в описание храма использована статья А. Попова опубликованная в «Вологодских епархиальных ведомостях» в 1893 году.[6] Храм во имя святых Апостолов Петра и Павла.Каменный в два этажа, с двумя куполами, увенчанными золочеными крестами, и колокольней. Верхний этаж - холодная церковь во имя святых Апостолов Петра и Павла с приделом во имя Преподобного Алексия Человека Божия (с северной стороны храма), трапезой и ризничной палаткой. Каменными простенками храм разделен на три части: алтарь, трапезную и церковь. Своды и стены алтаря и церкви расписаны устюжскими мастерами в 1776 году, о чем свидетельствовала надпись на западной стороне храма. Царские врата решетчатые с клеймом, изображающим Благовещение Пресвятой Богородицы, и четырьмя резными Евангелистами. Резьба местами посеребренная, местами позолоченная. Над царскими вратами резной балдахин.

Предалтарный иконостас резной золоченый в шесть ярусов. Первый ярус. Справа от царских врат: образ Господа Вседержателя окруженного Херувимами с серебряным венцом и золоченым сиянием; образ святых апостолов Петра и Павла с Господом Вседержателем в облаках с серебряными венцами и просечным сиянием; образ Первомученика Стефана с изображением Его побития камнями; икона с изображением двенадцати Апостолов. Слева от царских врат: образ Пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской с предстоящими Святыми Угодниками и Великими ученицами древний, украшенный серебром, жемчугом, камнями, среди которых был бриллиант и два алмаза. Считался чудотворным и, по преданию, был найден неповрежденным в земле после пожара 1715 года. Переносился на лето в холодную, а на зиму в теплую церковь; образ Благовещения Пресвятой Богородицы, украшенный серебром золоченым, жемчугом; образ архидьякона Лаврентия с его страданиями; образ Стефана епископа Великопермского с преподобным Алексием человеком Божим. Второй ярус: изображения Господских и Богородичных праздников на шести деках. Третий ярус: по центру Господь Вседержатель с предстоящими двумя Архангелами, Богоматерью и Иоанном Предтечей, по сторонам на восьми деках Апостолы. Четвертый ярус: по центру образ Пресвятой Богородицы, по сторонам на восьми деках Пророки. Пятый ярус: по центру Господь Саваоф, по сторонам на восьми деках Пророки. Шестой ярус: по центру Распятие Господне резное с предстоящими - Богоматерью и Иоанном Предтечей (живописными), по сторонам на шести деках страсти Христовы. Все образа написаны одним из лучших иконописцев города Великого Устюга XVIII века.

Трапеза. Иконостас в три яруса с золоченой резьбой. Первый ярус: образ Господа Вседержателя; образ Стефана епископа Великопермского с Преподобным Алексием человеком Божим в молении к Благовещению Пресвятой Богородицы старинный; образ Похвалы Пресвятой Богородицы; образ Димитрия митрополита Ростовского в молении. Второй ярус: Господские и Богородичные праздники. Третий ярус: по центру Господь Саваоф, по сторонам на четырех деках пророки. В основном образа написаны в XVIII веке. Придел во имя Алексия человека Божия. С северной стороны церкви в виде пристройки вверх. Предалтарный иконостас, крашенный с золоченой резьбой. Царские врата старинные крашенные, украшены золоченой резьбой. В иконостасе: образ Спаса Нерукотворенного; образ Алексия человека Божия; образ Божией Матери Казанской; образ Димитрия митрополита Ростовского. Над местными иконами в центре Сошествие в ад Христа Спасителя. По сторонам: Преображение Господне; Вход Господень в Иерусалим; Прокопий и Иоанн Устюжские. Все образа написаны в XVIII веке.

Теплый храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Находился в нижнем этаже. Помещение храма каменными простенками было разделено: на алтарь, церковь и трапезу. Царские врата решетчатые со стеклами с семью золочеными клеймами с изображением Благовещения Пресвятой Богородицы, четырех Евангелистов и двумя Пророками Исаем и Моисеем. Иконостас храма столярный крашеный с золочеными карнизами и резьбой в два яруса. Первый ярус. С правой стороны от царских врат: образ Господа Вседержателя украшенный серебряной ризою, венец серебряный золоченый обложен стразами, по преданию подарок прихожанина Смолина; образ Благовещения Пресвятой Богородицы, украшенный жемчужной ризой с разноцветными камнями вышитой на разноцветной фольге, венцы серебряные чеканные золоченые; образ Архангела Михаила. Слева от царских врат: место для чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской, переносимой из холодного храма; образ Апостолов Петра и Павла украшенный серебром и тремя черневыми клеймами, в одном из них надпись: «Приложена сия риза приходскимъ человекомъ Велико-Устюжскимъ купцомъ Петромъ Гаврииловымъ Пашинскимъ 1804 г. месяца Января 1 дня»; образ Архангела Гавриила. Во втором ярусе: по центру Коронование Божией Матери, по сторонам двунадесятые праздники, по углам Святой мученик Александр и Преподобная Пелагея. За правым клиросом: образ Спаса Нерукотворенного, написанный в XVII веке. За левым клиросом: образ Благовещения Пресвятой Богородицы древний; образ Апостолов Петра и Павла с житием, чудесами и страданиями. Все эти иконы находились еще в деревянной церкви.

Трапезная. Иконостас столярный в три яруса, каркас крашенный, а карнизы и накладная резьба золоченые. Первый ярус: образ Господа Вседержателя; образ Рождества Христова; образ Божией Матери всех Скорбящих Радости с надписью: «писанъ сей образъ 1780 года»; образ Николая Чудотворца с чудесами. Второй ярус: по центру Воскресение Христово, по сторонам страсти Христовы. Третий ярус: по центру Спаситель с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Предтечей, по сторонам на шести деках двенадцать Апостолов. Кроме этого в трапезной на западной стене над дверью находился образ Спаса Нерукотворенного древний, с подписью: «1687 года Сентября въ 21 день, подписанъ сей святый Нерукотворенный образъ, моление Устюга великаго посацкаго человека Василия, благословение отца моего Терентия Карпова сына по назвистку Кочня».

Колокольня. Пристроена с западной стороны храма. Состоит из трех ярусов: первый и второй - квадратные, третий круглый, увенчана шпилем с крестом поддерживаемым Ангелом. Колокольня имела два звона, но колокола были только на верхнем звоне (девять колоколов).

Литература:

1. Сотная книга 1630 года. «Лета 7138 апреля въ 25 денъ сотная съ Устюжскихъ съ писцовыхъ книгъ письма и меры Микиты Вышеславцова, да подъячего Агея Федорова 131 и 132 и 133 и 134 году». - В книге: Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. – М: типография М.Н. Лаврова. 1888. Стр. 24.

2. Писцовая книга 1676-83 г.г. «Книги писцовые Устюга Великого посаду и Устюжского уезда и монастыремъ и разныхъ чиновъ владельцовъ селамъ и деревнямъ письма и меры писцовъ Алексея Ивановича Ладыженского, да подъячего Алексея Ерофеева 184 и 185 и 186 и 187 и 188 годовъ, да дописи писцовъ стольника Никифора Сергеевича Ефимьева, да поьячего его жъ Алексея Ерофеева того жъ 188 и 189 годовъ, а довершеная и справки того писцового дела стольника Иева Ивановича Пояркова, да дьяка Андрея Покрышкина того жъ 189 и 190 и 191 годов. - В книге: Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. – М: типография М.Н. Лаврова. 1888. Стр. 78 -79.

3. Попов А. Петро-Павловская церковь въ г. Устюге. – Прибавление к Вологодским епархиальным ведомостям. Марта 15. № 6. 1893. Стр. 75.

4. Бестужева Ю.А. Деятельность Музея северодвинской культуры по сохранению памятников культурного зодчества в Великом Устюге в 1920 – 1930 – х годах. – Краеведческий альманах «Великий Устюг». Выпуск 4. – Вологда: «Русь». 2007.

5. Чебыкина Г.Н. Великий Устюг: летописная книга XII - начало XXI века. – Великий Устюг: Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 2007.

6. Попов А. Петро-Павловская церковь въ г. Устюге. – Прибавление к Вологодским епархиальным ведомостям. Марта 15. № 6. 1893. Стр. 73 - 82.

Комментарии и обсуждение