Великий Устюг. Церковь Рождества Христова.

- Престолы:

- Рождества Христова, Рождества Пресвятой Богородицы

- Архитектурный стиль:

- Устюжская школа

- Год постройки:

- 1716.

- Год утраты:

- Не установлен.

- Адрес:

- Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Набережная, пл. Ленина.

- Координаты:

- 60.757713, 46.302996

(приблизительно)

Реальное положение объекта на местности может отличаться от указанного на 100-200 метров, а в отдельных случаях и больше. Если вам известны более точные координаты объекта - пожалуйста, сообщите нам.

Известия ИАК 1917 http://www.library.chersonesos.org/showsection.php?section_code=1

Андрей Агафонов

1900

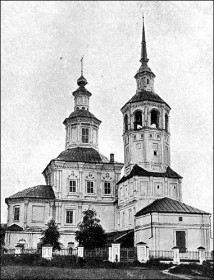

Фото с сайта http://www.ustgazeta.ru/2014/ianvar/2-616/6576-khram-vo-imia-rozhdestva-khristova-v-velikom-ustiuge

Андрей Агафонов

1900

Карта и ближайшие объекты

Добавить статью или комментарий

Статьи

Христо-Рождественская церковь находится в 1-й части города Устюга, против 2-го квартала, на Рождественской площади, на берегу реки Сухоны. Она принадлежит к числу древних церквей города Устюга. О первоначальном ея построены сведений не отыскано, но в начали XV столетия она уже существовала. В описании стен, построенных вокруг города Устюга в 1438 году, упоминаются Рождественския ворота, бывшия на берегу реки Сухоны против того самаго места, где находится Христорождественская церковь. В 1716 году положено основание для здания каменной церкви.

В настоящее время Христо-Рождественская церковь состоит из одного каменнаго, двухэтажнаго здания, в низу коего помещается теплый храм во имя Рождества Христова, в верху холодный, — во имя Рождества Богородицы, а к северозападной стороне примыкает птицеобразная каменная же, довольно высокая колокольня.

Местных образов пять, на тумбах, между коими примечательны: по правую сторону царских врат 1, Образ Вседержителя отличнаго столповаго письма, украшенный золоченою серебрянною ризою, 2, Образ Рождества Христова. Образ сей, по живописи современный построению каменнаго храма, стоит в резном золоченном по полименту киот. По левую сторону царских врат: 3, Образ Казанской Божией Матери, самаго лучшаго столповаго письма в киот за стеклом; икона cия пожертвована в 1818 году и оцениваема была тогда от 25-30 тысяч руб. ассигн. В трапезе иконостас столярный, крашенный, в нем местный образ по правую сторону средних дверей Неруко-твореннаго Спаса, древний с венцем, цатой, полями и светом серебрянными, басмянными, работы XVII столетия; Верхний холодный храм во имя Рождества Богородицы. Своды и стены в алтаре и церкви по шлифованной штукатурке украшены живописью во второй половине XVII столетия, хорошей работы.

Предалтарный иконостас весь резной, золоченый, шестиярусный, древней архитектуры, между иконами отличаются древностию, или богатством украшения следующия: 1, местный образ Рождества Божией Матери; риза на нем кованая серебряная, золоченая весом 23 ф. 4 зол., венец на Саваофе, сияние, Дух Святый, надпись, четыре столбца, десять венцов, блюдцо убраны стразами, 2, за правым клиросом образ Божией Матери Тихвинский на нем два венца, две цаты, свет, поля серебряные, басмяные, золоченые, древней работы, три надписи серебряныя, на короне и на цатах разные камешки, возглавие и ожерелье из китайскаго жемчуга со ставками и плашками.

Между колоколами один десятипудовый имеет иностранную голландскую надпись.

В церковной утвари и ризнице древняго ничего нет. Книг богослужебных и других содержаний в церковной библиотеке более 100 №, древних лет.

Извлеч. из описания А. Попова 1875 г. Волог. епарх. вед.

Так повелось, что строились храмы на самом красивом и возвышенном месте. Так повелось, что храму или приделу давали имя святого. Само название храма Прокопия Праведного в городе говорит об имени святого Прокопия, церкви Стефания Пермского на кладбище – об имени и заслугах святого Стефания, церковь Жен Мироносиц... и так все храмы и приделы в них, во всех городах и селах запечатлели память подвигов святых сподвижников дел Христовых.

Среди многочисленных церквей нашего города только одна носила имя Христорождественской. Это храм во имя Рождества Христова. Сей храм находился в самом центре города, на том месте, где нынче солнечные часы, на улице Набережной.

У поэта К.К. Случевского в книге «По Северу России» есть такие строчки о церквях нашего города: «В одну сторону от Собора и храмов Прокопия и Иоанна Праведных идут церкви Алексея Митрополита, Спаса-на-городе, Рождественская, Николаевская, Варваринская, Иоанна Предтечи, Мироносицкая, Петра и Павла, Симеона Столпника; в другую – Ильинская, Леонтьевская. Это целый словарь имен Святых, наиболее чтимых народом, писанный от века каменными буквами. Это живое кольцо церквей».

Думаю, вспомнить о Рождественской церкви на праздник Рождества сам Бог велел. Уже в 15 столетии эта церковь существовала деревянной, в 1503 году сгорела во время пожара. Затем в 1716 году начато ее каменное строительство. «В 1729 году в храме – два престола, а иконостас богат старинными иконами, образ Рождества Христова – в золоченом резном киоте. На колокольне один колокол имеет голландскую надпись».

Передо мной «Клировая ведомость» церквей города. Книга с потертыми страницами, смотреть ее удобнее стоя, настолько велика ее толщина – 20 см, 1424 листа. От принесенных из холодного хранилища архива страниц «Ведомости» веет холодом и глубокой, забытой стариной. В «Клировой ведомости» собраны сведения по церквам нашего города.

Среди них Христорождественская церковь или ц. Рождества Христова. 1913 год. Читаем: «Церковь построена в 1725 году неизвестно на какие средства. Здание 2-х этажное каменное с таковою же колокольней, в одной связи стоящей на северо-западном углу церкви. Здание довольно крепкое, ветхости и повреждений нет. Престолов в ней два: нижний – во имя Рождества Христова, верхний – Рождества Богородицы. С южной стороны расположена Николаевская церковь, в 50 саженях, а с северной – Спасовсеградская – в 120 саженях.

По штату в ней положено один священник и один псаломщик. Жалование положено на весь притч 22 руб. 43 коп. в год. Кружечных доходов за 1913 год получено 702 руб. 12 коп. Земли при церкви не имеется. Имеется два каменных дома одноэтажных, крепких, крытых железом, устроенных для торговых помещений, арендной платы с них поступает в год до 900 руб. в пользу церкви. Из этих средств в городскую управу в качестве налога и за страховку зданий расходуется до 250 руб. Опись Церковного имущества заведена в 1857г. Копии метрических книг хранятся исправно с 1760г., исповедные росписи с 1780г.

Церковным старостой при ней с 1891 года был Сорокин Евгений Афанасьевич, 56 лет. Он имеет серебряную медаль на Станиславской ленте и золотую на Аннинской ленте для ношения на груди. У него – дом со службами в 1 ой части города. Образование получил в уездном училище Вологодской духовной семинарии, жалованье от казны получает 16 р. 82 коп. и кружечные – 526 р. 59 коп.

Попов Григорий Павлович – священник (22 января 1867 г.род.). Он награжден набедренником, Библией св. Синода, скуфьею и камилавкою. Он имеет дом со службами в 1 части города. Образование получил в уездном училище и в Вологодской духовной семинарии. С 1902 году состоит в должности председателя Устюжского Отделения Стефанопрокопьевского братства, является членом правления Устюгского Духовного училища, членом и казначеем Александро-Грибановского приюта, Представителем от Духовенства в заседаниях Устюгской Городской Думы.

Псаломщиком по «Клировой ведомости» 1913 года записан Александр Александрович Добрынин, 38 лет. Жалование от казны получал 5 руб. 61 коп., кружечных – 175 руб. 53 к. Он имеет дом со службами во 2-ой части города. Образование – Великоустюгское уездное училище, до этого исполнял должность псаломщика в Митрофановской тюремной церкви.

Число душ мужского пола, посещающих храм, – 103, из них – 60 мещан, 21 крестьянин, 14 статских; женского пола – 115: 70 мещан, 20 статских. В Ведомости обязательно сообщается, сколько душ того и другого пола побывало на исповеди и у причастия и «не бывших на исповеди и у причастия по малолетству, в отлучке или по нерадении». В сохранившихся до нашего времени «Метрических ведомостях» церкви идет речь о регистрации бракосочетавшихся, родившихся, умерших. Церковь жила своей жизнью, но было это до прихода к власти большевиков, до революционного переворота.

В каком году стерли с лица земли сей храм, в документах не обнаружилось, но в «Соображениях комиссии по осмотру церквей Николы Гостинского. 1929 год» (соседней церкви) читаем: «...община пользуется, церковь – пригодна к использованию верха – под клуб, а низа – под мастерские. А общину верующих нужно слить с общиной верующих Рождественской церкви».

Общее собрание служащих Горсовета 21 февраля 1930 г. постановило: «1. Единодушно просить Президиум Горсовета изъять все церкви от общин верующих и передать их на культурные нужды и для городского строительства. 2. Пересмотреть все списки церквей которые Главнаукой оставлены как исторические ценности 3. Просить с 1 марта с.г. прекратить колокольный звон всех церквей города». При чем цветной металл (колокола) общим весом по ликвидации церквей передать в фонд индустриализации страны, в частности на радиофикацию.

«За декабрь-февраль 1929-30 года по городу было закрыто 6 церквей, реализация имущества которых дала: колокольной бронзы – 54 тонны; серебра – 4 пуда; меди латуни – 4 пуда; другого церковного имущества на 5 600 руб., всего на 50 000 руб. Из них в бюджет поступит 25 000 рублей. В течение марта будет закрыто еще 7 церквей и имущество будет примерно на 17 000 рублей».

Уже в 1938 году закрытыми считались очень многие церкви: Пятницкая, в ней расположился маслозавод; Семеновская под столярные мастерские; Варваринская под склад и столовую городской электростанции; Никольская под столярную мастерскую горкомхоза; Варлаамская под сапожную мастерскую Кожкомбината; Собор Успенский – зерносклады Райпотребсоюза; Власьевская – слесарные мастерские сплавконторы; Вознесенская – не занята (памятник высшей категории); Ильинская – спортобщество «Спартак»; церкви Преображенской – архив; Воскресенская – клуб профсоюза; Михайло-Архангельская – тюрьма...

Всё, говорят, возвращается на круги своя, восстанавливается, например сейчас Леонтьевская церковь, где были мастерские химартели. Может быть дойдет время и до утраченной Рождественской церкви, она была одна из тех которая входила в «живое кольцо церквей» нашего Великого Устюга.

Источник: Нестерова Л. Храм во имя Рождества Христова в Великом Устюге / Л. Нестерова // Устюжаночка. – Великий Устюг, 2014. – 9 января. – С. 14.

Церквей две каменныя, состоящий в одном корпусе: 1-я теплая во имя Рождества Христова, 2-я холодная Рождества Богородицы. Церкви сии, на месте прежде бывшия деревянныя, построены в 1725 году, а чьим иждивением неизвестно, при церквах приделов не имеется. Замечателен имеющийся образ Божия Матери Казанския, как по искусству писания онаго, так особенно и по украшению его, у которого венец и оклад обсажены бриллиантами, стоящими по цене от 25-ти до 30 тысяч рублей; образ этот приложен к церкви прихожанином надворным советником и кавалером Михаилом Булдаковым. Священствует иерей Василий Ермолин.

Альманах "Великий Устюг, №1, 1995

Когда была построена первоначальная церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, точно не известно. В описании стен, построенных вокруг города Устюга в 1438 году, упоминаются Рождественские ворота, на берегу реки Сухоны, находящиеся напротив того самого места, где была Христорождественская церковь. «А от того башенного места до воротного места, что были Рождественские ворота…»

В «Архангелогородском летописце» под 1503 годом упоминается церковь Рождества Христова сгоревшая во время пожара. «В лета 7010. …Того же лета на Устюзе погоре посад от Николы святого. Посаду погорело много, 4 церкви сгорело: Николы святые, Рождество Христово, Афанасея святые и Варвара святая». После пожара Христорождественская церковь была восстановлена, так как под 1515 годом в «Архангелогородском летописце» описано чудесное явление. «В лето 7023. …Того же лета на Устюзе городе месяца июля в 8 день бысть знамение: во церкви Рождества Христова пред иконою пречистые Одигитрия, во олтари за престолом, егда почат святую литоргею, божиим изволением свеча сама загореся, а на завтрее заутрии, и после от тоя же иконы пречистыя Одегитрея миро идяще».

В «Сотной с писцовых книг» за 1630 год упоминаются две деревянные церкви: холодная - во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и теплая – во имя Рождества Пресвятой Богородицы. «Въ остроге жъ у Сухоны реки на берегу церковь Рожество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да въ пределе Рожество Преч. Б-цы, древяна клетцки, а въ церквахъ образы и книги и свечи и ризы и сосуды церковные и колокола и всякое церковное строенье мирское».

Во время пожара 1 сентября 1679 года «погорели … у Рождества Богородицы, тако ж две церкви…». Более подробно Рождественские церкви описаны в «Писцовых книгах» 1683 года. «Отъ соборные церкви внизъ Сухоны р. на берегу церковь во имя Рожества Христова теплая, да надъ тою церковью церковь же холодная во имя Рожества Пресв. Б-цы, обе древяные, вверхъ шатровая…». Как видим, Рождественские церкви состояли из одного деревянного здания. Далее в «Писцовых книгах» 1683 года дается подробное описание внутреннего убранства храма. В алтаре теплой церкви Рождества Христова имелись: Евангелие московской печати, украшенное резным серебряным с позолотой; благословящий крест обложенный резным серебром с позолотой; запрестольный образ Пречистой Богородицы. В самой церкви: образ Рождества Иисуса Христа богато украшенный серебром позолоченым, финифтью и жемчугом; образ Спаса Нерукотворенного; образ Собора Пресвятой Богородицы; образ Рождества Пресвятой Богородицы; образ Воскресения Христова; образ Николая чудотворца; образ Великомученицы Екатерины. Все иконы имели богатое украшение из серебра и жемчуга. В холодной церкви Рождества Пресвятой Богородицы: запрестольный образ Пресвятой Богородицы двухсторонний; образ Спаса Нерукотворенного; образ Рождества Пресвятой Богородицы; образ Пречистой Богородицы; образ Спаса Смоленского; образ Рождества Христова; образ Николая чудотворца. Все иконы богато украшены серебром с позолотой, финифтью и жемчугом. Кроме этого имелось все необходимое для богослужения. При церкви была колокольня с 6 колоколами, один весом 30 пудов. В 1679 году церковь сгорела и была вновь отстроена к 1683 году одна теплая церковь. «… и въ прошломъ во 187 г. въ пожарное те церкви сгорели; а ныне построена одна церковь теплая древяная клецки…» – так заканчивается описание Рождественских церквей в «Писцовых книгах» 1683 года.

13 сентября 1699 года во время так называемого Воздвиженского пожара Христорождественская церковь сгорела. Была ли восстановлена церковь после пожара, точно неизвестно. В 1715 году 24 июня в Устюге был очередной пожар и если храм был восстановлен, то он сгорел. В 1716 году положено основание каменного храма во имя Рождества Христова. В 1726 году, с разрешения Святейшего Синода, начато строительство холодного храма во имя Рождества Богородицы над теплой церковью во имя Рождества Христова. Освящен 8 сентября 1729 года епископом Великоустюжским и Тотемским Лаврентием, о чем свидетельствовала надпись на кресте в алтаре. 14 мая 1772 года храм пострадал в очередном пожаре, но был восстановлен.

Христорождественский храм находился на берегу реки Сухоны рядом с Никольской церковью, нынешняя площадь Ленина. В феврале 1930 года храм был закрыт, после чего стали ломать иконостасы, снимать колокола. На основании самостоятельного решения Великоустюжского горсовета в декабре 1931 года Рождественская церковь была полностью разрушена и в настоящее время не существует. Что утрачено? Далее в описании храма использована статья А. Попова, опубликованная в «Вологодских епархиальных ведомостях» в 1874 году. Рождественская церковь состояла из каменного двухэтажного здания, в нижнем этаже находилась теплая церковь Рождества Христова, а в верхнем – холодная церковь во имя Рождества Богородицы, с северо-западной стороны примыкала колокольня. Квадрат церкви украшала одна глава с золоченым крестом. На восточной стене три ниши с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи.

Холодная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы находилась в верхнем этаже храма. С северной стороны колокольни было пристроено небольшое деревянное крыльцо, которое вело в квадрат колокольни, из которого каменная лестница вела в верхний этаж. Пространство храма разделено каменными простенками на алтарь, саму церковь и трапезную. Стены и своды алтаря и церкви оштукатурены и украшены живописью во второй половине XVII века. Предалтарный иконостас резной золоченый в шесть ярусов древний. Царские врата резные золоченые с клеймами, изображающими Благовещение Божией Матери и четырех Евангелистов. Над царскими вратами под сенью в клеймах Бог Отец, Сын и Святой Дух, а над ними резная корона, которую держат два Ангела, стоящие на карнизах. Первый ярус. С правой стороны царских врат: образ Вседержателя; образ Рождества Божией Матери, украшенный серебром золоченым и стразами Натальей Алексеевной Шелеховой в 1798 году. С левой стороны от царских врат: образ Божией Матери Казанской; образ Рождества Христова. За правым клиросом образ Божией Матери Тихвинской украшенный серебром золоченым, китайским жемчугом и разными камнями, древний. Второй ярус: по центру Тайная Вечерня, а по сторонам на шести деках десять двунадесятых праздников. Третий ярус: по центру Господь Вседержатель, а по сторонам на шести деках предстоящие Божия Матерь и Иоанн Предтеча с Ангелами и восемь Апостолов.Четвертый ярус: по центру Знамение Божией Матери, а по сторонам на шести деках двенадцать Пророков. Пятый ярус: по центру Господь Саваоф, а по сторонам праотцы, среди которых Адам и Ева. Шестой ярус: по центру Распятие, а по сторонам страдания Христовы. Над Распятием Коронование Божией Матери. Образа в иконостасе устюжских мастеров современные построению храма.

Теплая церковь во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа находилась в нижнем этаже храма. Церковь каменными перегородками разделена на четыре части: алтарь, сама церковь, трапезная и паперть с пятью кладовыми и сторожкой. Стены и своды алтаря, церкви и трапезы выкрашены и украшены живописными клеймами в XVII веке. Предалтарный иконостас резной золоченый. Царские врата клетчатые золоченые украшенные резьбой и пятью клеймами с изображением Благовещения Божией Матери и четырех Евангелистов.Местные образа на тумбах, справа от царских врат: образ Вседержателя украшенный золоченой серебряной ризой с надписью из стразов на синем стекле: «Царь Царемъ, Господь Господемъ», украшен Михаилом Булдаковым в 1798 году; образ Рождества Христова соединяющий в себе изображение Ангела показывающего путь волхвам, явление ангела во сне Иосифу, бегство в Египет, избиение младенцев, рождество Предтечи, обманутый Ирод, бегство Елисаветы с младенцем Иоанном и убиение Захарии отца Предтечи. Образ современен построению каменного храма и стоит в резном золоченом киоте, украшен серебряной золоченой ризой и стразами. С левой стороны от царских врат: образ Казанской Божией Матери в киоте за стеклом украшенный серебром с позолотой, 1319 бриллиантами, жемчугом и восточным хрусталем. Икона пожертвована Михаилом Булдаковым в 1818 году и оценивалась по тем временам в 25-30 тысяч рублей. Указом Святейшего Синода от 4 июля 1818 года данную икону разрешено было носить по домам, но категорически запрещалось передавать в другую церковь. Над местными образами в середине образ Вседержателя, а по сторонам на двух деках предстоящие Иоанн Предтеча и Матерь Божия с Ангелами, и на четырех деках Апостолы. Трапеза. Иконостас крашенный с золочеными карнизами.

Справа от царских врат: образ Спаса Нерукотворенного древний написанный в XVII веке, украшен серебром; образ Рождества Христова; образ Николая Чудотворца. Слева от царских врат: образ Божией Матери Тихвинской, украшенный серебром и жемчугом; образ Рождества Богородицы; образ Святой Великомученицы Параскевы нареченной Пятница. Над местными образами по центру образ Знамения Божией Матери с предстоящими четырьмя Российскими Святителями, по сторонам на четырех деках Богоявление Господне, вход Господень в Иерусалим, Зосим и Савватий Соловецкие чудотворцы. Живопись иконостаса относится к XVII веку. Колокольня примыкала к северо-западной стороне храма и была украшена шпилем и крестом. На колокольне имелось девять колоколов, один десятипудовый колокол имел надпись на голландском языке. Христорождественская церковь в своей архитектуре во многом была похожа на Никольскую, но в конечном результате Христорождественская выглядела легче и стройнее Никольской церкви.

Литература:

1. Летописец Льва Вологдина. Полное собрание Русских летописей. Т. 37. Устюжские и Вологодские летописи XVI – XVIII вв.: Ленинград: «Наука». 1982. Стр. 133, 141, 142.

2. Архангелогородский летописец. Полное собрание Русских летописей. Т. 37. Устюжские и Вологодские летописи XVI – XVIII вв.: Ленинград: «Наука». 1982. Стр. 99.

3. Сотная книга 1630 года. «Лета 7138 апреля въ 25 денъ сотная съ Устюжскихъ съ писцовыхъ книгъ письма и меры Микиты Вышеславцова, да подъячего Агея Федорова 131 и 132 и 133 и 134 году». - В книге: Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. – М: типография М.Н. Лаврова. 1888. Стр. 9.

4. Писцовая книга 1676-83 г.г. «Книги писцовые Устюга Великого посаду и Устюжского уезда и монастыремъ и разныхъ чиновъ владельцовъ селамъ и деревнямъ письма и меры писцовъ Алексея Ивановича Ладыженского, да подъячего Алексея Ерофеева 184 и 185 и 186 и 187 и 188 годовъ, да дописи писцовъ стольника Никифора Сергеевича Ефимьева, да поьячего его жъ Алексея Ерофеева того жъ 188 и 189 годовъ, а довершеная и справки того писцового дела стольника Иева Ивановича Пояркова, да дьяка Андрея Покрышкина того жъ 189 и 190 и 191 годов. - В книге: Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. – М: типография М. Н. Лаврова. 1888. Стр. 53.

5. Попов А. Церковь Рождества Христова въ г. Устюге. – Прибавление к Вологодским епархиальным ведомостям. Декабря 15. № 24. 1874. Стр. 424 - 432.

Комментарии и обсуждение