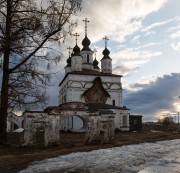

«…На другой стороне Сухоны, напротив центра города расположена Дымковская слобода с ее двумя красиво стоящими на берегу храмами - холодным и теплым. Более обширная, холодная церковь Дмитрия Солунского построена в 1700-1709 годах и принадлежит к памятникам переходного типа от местных традиций XVII века к формам новой эпохи. Она является одной из первых в Устюге культовых построек без обходных галерей, с примыкающей к основному кубическому объему с запада трапезной и поставленной на ее продольной оси шатровой колокольней. Подобная композиция храмов в дальнейшем получает исключительно широкое распространение в Устюге, правда, при значительном увеличении размеров самой трапезной.

Однако в Дымковском храме трапезная еще довольно короткая и неразвитая, а сам куб трактован в прежних традициях. Его сравнительно крупный объем с низким трехапсидным алтарем расчленен на боковых сторонах на три прясла, а завершен двумя рядами кокошников «в перебежку» и пятью главами с гранеными барабанами. Южный фасад украшают парные полуколонки с «перехватами» и наличники окон с наборными колонками и килевидными фронтончиками. Углы куба храма (внизу) и трапезной декорированы квадратными ширинками.

Такое понимание архитектурных форм сближает храм Дмитрия Солунского с рядом устюжских памятников второй половины XVII века, особенно с собором Спаса Преображения Спасского монастыря и церковью Варлаама Хутынского на городище (не сохранилась). Как и Спасо-Преображенский собор, он имеет различную трактовку боковых фасадов: нарядную на южном, который являлся главным, и подчеркнуто скромную на северном. Кроме того, в декоре этого здания также широко использованы полихромные изразцы с птицами, вазонами и цветами. Вставленные в ширинки, они образуют аналогичные фризы вверху куба, под кокошниками и в завершении центрального светового барабана.

К индивидуальным особенностям церкви Дмитрия Солунского относятся великолепные узорчатые порталы — южный и западный, выполненные из тесаного фигурного кирпича, и нарядное крыльцо на витых колоннах, расположенное перед первым из них. В этих характерных для XVII века деталях уже ощущается веяние нового времени, явственно сказывается переработка прежних форм. Однако особенно интересен огромный живописный образ Спаса Вседержителя (высота более 5 м), помещенный под килевидным козырьком на восточном фасаде, обращенном к Сухоне. Эта монументальная икона была явно рассчитана на обозрение с реки, с проплывающих мимо судов.

В интерьере церкви Дмитрия Солунского хорошо сохранился иконостас 1708 года. Это один из ранних устюжских иконостасов, отмеченных влиянием еще только начинающего проникать на Север искусства барокко. Большая, высокая резная позолоченная стена замыкает с востока помещение храма. В ней насчитывается пять ярусов: местный, праздничный, деисусный, пророческий и праотеческий, причем небольшие иконы праздничного цикла располагаются в два ряда, друг над другом. Верх иконостасе увенчан резным изображением распятия с предстоящими.

Это сооружение еще сохраняет четкую структуру, образованную горизонталями раскрепованных карнизов и вертикалями колонок, украшенных вьющейся виноградной лозой с гроздьями. Как и в других великоустюжских храмах, здесь центральная ось иконостаса также декоративно выделена. Особое внимание резчики уделили царским вратам, пышной резьбой подчеркнув их важное место в алтарной преграде. Ажурно-прорезные, с орнаментом из вьющихся трав, они когда-то были украшены шестью клеймами с изображением Благовещения и четырех евангелистов, расположенными под своеобразными резными коронами...»

Источник: Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. - Л., 1983

РусАрх - Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма (rusarch.ru)

16 июня 2024

16 июня 2024

Комментарии и обсуждение