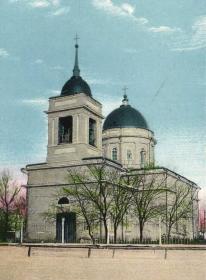

Почти все церкви дореволюционного Тамбова запечатлены на фотографиях конца XIX – начала XX века, за исключением нескольких, в том числе Архангельской. На одной из цветных открыток, выпущенных Северным художественным издательством в Москве, представлен храм с подписью: «Тамбов. Знаменская церковь». Однако, при сравнении с другими фотографиями церкви Знамения Пресвятой Богородицы (1791), хорошо видно, что на карточке показана совсем другая постройка: однокупольная с колокольней, огороженная металлической решеткой с украшающими её фигурками ангелов на столбах. Зданию присущи все черты упадка стиля классицизма: тяжеловесность, диспропорция куполов и основных архитектурных масс, отсутствие колончатого портика при входе. Всё это свидетельствует о том, что храм был возведён не ранее 1830-х годов, когда на смену классицизму в архитектуре пришла эклектика. Вероятно, на фотографии запечатлён Михаило-Архангельский храм постройки 1851 года, который располагался на небольшой площади у перекрёстка улиц Моршанской (ныне Советская) и Пушкарской (или Архангельской; ныне Рабочая). На общих видах города Тамбова начала XX века характерные очертания куполов (храма и колокольни) виднеются именно на этом месте.

Следует отметить, что неправильная подпись к фотографиям является не единственным случаем, когда при публикации старых открыток были допущены ошибки. Например, то же издательство в 1910-х годах в серии фотографий города Тамбова под № 25 напечатало Казанский монастырь в перевёрнутом слева направо виде. Ещё более запутанная история связана с местоположением Архангельского храма. Исследователи сообщают, что он всегда стоял на территории современной площади Л. Толстого. «На месте деревянной постройки, – пишет В.А. Кученкова, – в 1851 году на средства благотворителей была возведена каменная двухпрестольная церковь». Однако документы говорят о том, что первая деревянная Архангельская церковь находилась в Полковой слободе, в районе современной областной больницы. А новую, каменную, построили уже там, где ныне располагается площадь Л. Толстого (её территорию когда-то занимала Пушкарская слобода, от которой оставалась одноимённая улица).

Со времени основания Тамбовской крепости, севернее неё, вдоль левобережья рек Цны и Студенца, выросли слободы: Пушкарская с Троицко-Никольской церковью, Сторожевая, Полковая и Панская. В центре Сторожевой, на месте Вознесенского монастыря, стояла церковь Рождества Христова; в Полковой – Архангельская; в Панской, за речкой Чумарсой, – святого воина Димитрия Солунского. Все храмы были выстроены примерно на одной линии запад-восток. Об Архангельской церкви в описании крепости 1659 года говорится: «Позади той Сторожевой слободы на берегу реки Цны Полковая слобода, а в ней церковь архистратига Михаила с пределы; а что у той церкви образов, и книг, и риз, и всякой церковной утвари, и колоколов – и тому роспись у архангельского попа у Ивана да у Григорья… А в тех слободах живут полковые казаки».

Легко заметить, что Никольская, Архангельская и Дмитриевская церкви в своих посвящениях несли характерный для русских крепостей ратный характер. С середины XVI века со времени митрополита Макария архангел Михаил на Руси получил особое почитание как соратник «воинствующей Церкви», противостоящей силам зла (в переводе с греческого «архистратиг» – «главнокомандующий»). Глава святого ангельского воинства считался покровителем и земных воинов. Именно с тем периодом связано появление и распространение иконных изображений святых с оружием – архангела Михаила и Николы Можайского. Так, например, когда в XVI веке по указу царя Ивана Грозного на юго-востоке Руси появилась Шацкая засечная черта, в 1551 году в рязанском городе Михайлове при закладке собора был явлен образ архангела Михаила, вырезанный из дерева. В селе Путятино, около Шацка, от того времени сохранился рельефный образ архистратига Михаила с мечом. Поскольку Тамбовскую крепость строили выходцы из Рязанского края во главе с шацким воеводой Р. Боборыкиным, то традиции почитания главнокомандующего ангельскими силами не могли не сказаться в посвящении храмов, тем более что проблема отражения неприятельских нападений была тогда весьма актуальна.

Архангельский храм в Тамбове просуществовал три века, а его история разделяется на два периода, связанных с местами его расположения. На плане начала XVIII столетия и карте 1781 года он отмечен между Вознесенским монастырем и речкой Чумарсой. Храм стоял на возвышенности, над рекой Цной и был хорошо виден от крепости и южной Покровской слободы.

В 1715 году вместо старой Архангельской церкви построили новую деревянную. В тот период иконостасы обильно декорировали резьбой с изображениями святых и ангелов. (Может быть, ангелы на ограде каменного храма – память об украшении последнего деревянного храма и образа архистратига Михаила?).

В конце XVIII века близ храма расположилась больница Тамбовского приказа общественного призрения, которая быстро расширялась. Вокруг Архангельской церкви вырос погост, а со временем она стала одним из городских кладбищенских храмов, о которых в экономическом примечании города Тамбова начала XIX века сказано: «Деревянных на кладбищах – 1-я архистратига Михаила, 2-я Воздвижения честного и животворящего креста Господня, 3-я – Успения Пресвятой Богородицы, 4-я – Святых апостолов Петра и Павла».

В 1842 году рядом с храмом построили новое, ныне существующее, здание губернской земской больницы, где была устроена церковь во имя святого Александра Невского. Возможно, увеличение больничной территории явилось причиной исчезновения Архангельского погоста и строительства нового каменного храма на другом месте − на пересечении улиц Моршанской и Пушкарской. Однако старый деревянный храм не уничтожили, а перенесли за 10 верст от первоначального местоположения.

С ростом населения вокруг Тамбова выросли пригородные слободы: Стрельцы, Пушкари, Донское и несколько поселков, так называемых Выселок. Полковые Выселки, расположившиеся за пригородной Донской слободой, были непосредственно связаны с Полковой слободой (ныне Полковое). Сюда и перевезли деревянную Архангельскую церковь. В историко-статистическом описании Тамбовской епархии за 1911 год об этом сообщается: «Полковая слобода (Полковые выселки). Церковь деревянная, тёплая (перенесённая старая Архангельская из г. Тамбова) и построена на средства прихожан в 1853 году». Таким образом, для села Донского приходской церковью на время стала Архангельская в Полковых Выселках, пока там не построили Предтеченский храм. Об этом мы узнаём из Справочной книжки по Тамбовской епархии: «В с. пригородной Пяшкельской Донской Слободе, Предтечен. дерев. постр. 1870 г., тщан. прихож., прест. один. Главная. При ней в с. Полковых Выселках Архангельск., деревян. приписная, постр. 1855 г., тщан. прих прест. один».

Новый каменный Архангельский храм города Тамбова встал по центру Пушкарской улицы, которую с тех пор стали называть Архангельской. В 1876 году в нём значился придел в честь святого апостола Иоанна Богослова, а её настоятелем – протоиерей Василий Ефимович Адамов, рукоположенный в 1840 году. Позднее появился третий престол во имя святителя Митрофания Воронежского, а штат расширился до двух священников. На панорамных фотографиях Тамбова, сделанных с колокольни Казанского монастыря, Архангельская церковь видна между Троицким храмом и Спасо-Преображенским собором.

О значении Михаило-Архангельского храма в духовной жизни Тамбовского края говорит память о людях, с ним связанных. В 1800 году на городском Воздвиженском кладбище была погребена основательница кирсановской Тихвинской общины Марфа Апарина. В жизнеописании праведной Марфы рассказывается, что «старица, при жизни, сама указала для себя это место: на этом месте она завещала похоронить себя, потому что здесь же похоронен был высоко уважаемый ею её духовный отец, г. Тамбова Архангельской церкви иерей Гавриил. Теперь вполне объяснилось и желание покойной Марфы умереть в Тамбове, где она пребывала только по временам, а не в Кирсанове».

Источник: Климкова М.А. Церковь архистратига Михаила в Полковой слободе Тамбова // ТЕВ, 2009. №8

Комментарии и обсуждение