Дафни, монастырь Успения Пресвятой Богородицы в пригороде г. Афины Хайдарионе, памятник византийской архитектуры. Возник в 6 в. на месте разрушенного готами в 395 г. святилища Аполлона (его колонны использованы при строительстве нартекса соборной церкви Дафни в 11 в.).

Кафоликон (соборная церковь) возведён около 1080 г. на месте ранней трёхнефной базилики. Принадлежит к типу крестово-купольного октогона (ранний пример – кафоликон монастыря Осиос-Лукас в Фокиде, 1020). Центральное подкупольное пространство расширено за счёт смещения восьми четырёхгранных опор, несущих широкий купол (диаметр 8 м), к внешним стенам. Четыре из них являются свободностоящими, четыре другие интегрированы в стены. Переход от опор к барабану осуществляется через тромпы, связывающие углы его четырёхгранного основания. Подкупольный барабан прорезан 16 оконными проёмами. Слабоосвещённые угловые компартименты перекрыты крестовыми сводами. С востока храм завершён тремя мало выступающими трёхгранными апсидами, а с запада – нартексом и экзонартексом.

Благодаря пониженным рукавам креста и невысокому барабану купола кафоликон имеет кубический внешний объем. Кладка выполнена чередующимися рядами плинфы и светлого камня; этот способ по аналогии с ювелирной техникой называется «клуазоне». Наружный декор ограничивается лентами поребрика вдоль арочных окон. В тимпанах южной и западной стен использована псевдокуфическая декорация. Под основаниями окон кладка выложена в форме крестов.

Мозаики кафоликона Дафни представляют собой важнейший сохранившийся ансамбль эпохи Комнинов. На основании стилистического анализа они датированы около 1100 г. В куполе находится образ Христа Пантократора, в простенках между окнами барабана – 16 пророков.

В парусах изображены четыре евангелиста, в тромпах – сцены Благовещения, Рождества, Крещения и Преображения. В конхе апсиды помещён образ Богоматери с Младенцем на троне (сохранилась лишь нижняя часть фигуры), в нишах по сторонам от апсиды – архангелы Михаил и Гавриил (архангелы облачены в лоратные одежды, багряные, украшенные жемчугами сапоги, а подножиями им служат драгоценные расписные подушки). В жертвеннике и дьяконнике представлены образы святых Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца. Поверхности арок, тимпанов и верхние части стен в северном и южном рукавах креста иллюстрируют историю Боговоплощения – события земной жизни Спасителя: Вход Господень в Иерусалим, Поклонение волхвов, Уверение Фомы, Распятие и Сошествие во ад.

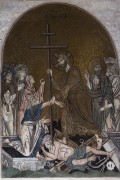

На западной стене находится сцена Успения Богоматери (центральная часть отсутствует): у одра склонены 12 апостолов, а два ангела в верхней части композиции возносят душу Богородицы в образе спелёнатого младенца. Фигуры святых представлены поясно и в полный рост: пять мучеников Севастийских (Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий, Орест), пять мучеников Персидских (Акиндин, Пигасий, Авфоний, Елпидифор, Анемподист), святые Сергий и Вакх, Пров, Тарах и Андроник. С посвящением кафоликона связан расширенный цикл сцен жития Богородицы в южной части нартекса: Благовестие Иоакиму и Анне, Введение Богородицы во храм и Благословение первосвященником. В северной части нартекса находятся сцены, предваряющие Страстной цикл: Омовение ног, Тайная вечеря и Предательство Иуды.

Система образов кафоликона следует византийской концепции храма как микрокосмоса, в котором купол символизирует небесную сферу с взирающим на землю Спасителем. Ниже следуют образы, связанные с историей вочеловечения Иисуса Христа, объединяющие в данном случае не только паруса и конху апсиды, но и северный, южный и западный рукава креста.

Наконец, нижние уровни стен заняты «земными» образами святых. В связи с посвящением церкви важную роль в программе её декорации играет Богоматерь, вместе с другими святыми исполняющая роль заступницы перед Христом-Судиёй. По мысли Г. Макгуайера, образ Богоматери на троне с юным Христом в апсиде расположен в пандан к сцене Успения на западной стене, в которой Сын держит душу Марии в образе младенца: обе композиции иллюстрируют концепцию боговоплощения, вместе с тем утверждая эффективность заступничества.

Почерпнутые из апокрифических Евангелий темы детства Богоматери в нартексе предваряют великое таинство, предстающее взору верующего в наосе. Нарративные элементы в сцене Благовестия Иоакиму и Анне (фонтан, птицы на дереве, служанка за завесой) символически отличают её от сцены Благовещения Богоматери в наосе, помещённой на абстрактном золотом фоне, одновременно роскошном и аскетичном. Сцена Рождества Богоматери в северном рукаве креста также насыщена живописными подробностями (сосуды в руках служанок, опахало, резной декор ложа и изящные орнаменты тканей). Сцены, иллюстрирующие земную жизнь Марии, полные очарования и человеческих эмоций, контрастируют со строгим образом Спасителя, венчающего купол.

Важным источником художественных представлений столичного искусства 2-й половины 11 в. стала античная эпоха. Её каноны проявились как в пластике, верных пропорциях фигур, так и в эмоциональном состоянии персонажей, далёком от всякого напряжения, отстранённом и созерцательном. Фигуры пророков в простенках барабана статуарны, их ораторские позы и жесты индивидуальны и исполнены достоинства. Образ Иоанна Крестителя в сцене Распятия несёт прямые реминисценции античного искусства: фигура изображена в контрапосте, драпировки не нивелируют объём, но придают ему весомость и пластическую достоверность; выражение лика эмоционально нейтрально.

Напротив, в сцене Успения лики апостолов с изломанными линиями бровей и треугольниками теней под глазами передают скорбное состояние, усиленное склонёнными головами, медленными движениями и патетическими жестами. В сценах, помещённых на фоне скалистых пейзажей или условных интерьеров, персонажи представлены в подвижных, но естественных позах, а их сложные ракурсы передают состояние живого собеседования. Вместе с этим обилие золота в фонах и абрисах фигур, множество оттенков белого цвета в одеждах служат своеобразной метафорой Божественного света, преображающего тварную материю.

Доминантой программы декорации в церкви Дафни является огромная полуфигура Христа в куполе. Как заметил Г. Макгуайер, при реставрации в конце 19 в. выражение лика Спасителя слегка изменилось: судя по историческим фотографиям, оригинал имел более суровое и строгое выражение. Лик проработан детально, отмечены самые мелкие нюансы формы, его черты портретны. Дугообразные брови и тяжёлые тени вокруг глаз придают образу остроту и напряжение.

Артель мастеров, работавшая в Дафни, происходила, вероятно, из Константинополя. Как отмечает Д. Мурики, по многообразию тональностей и широте набора тессер ансамбль Дафни опережает близкие ему по времени мозаики монастыря Неа-Мони на о. Хиос (1042–1055). В кладке использованы сложные технические приёмы (например, «шашечные» тени на щеке Богоматери в сцене Распятия). Мозаики наоса, циклы житий Иисуса Христа и Богородицы в нартексе были исполнены разными мастерами, опиравшимися на различные модели и обладавшими индивидуальными техническими навыками. Так, мозаики в северной части нартекса демонстрируют более скромное художественное качество: плоскостные фигуры имеют подчас искажённые пропорции, утрированные физиогномические черты, а обрамлениями им служат угловатые чёрные контуры.

Первоначально нижние уровни стен кафоликона были облицованы мраморными плитами, около 1650 г. их заменили фресками (фигуры святых в полный рост). На территории монастыря сохранились фундаменты различных построек: трапезной, кухни, купальни, цистерны, а также руины храма-усыпальницы Святителя Николая.

После захвата Афин крестоносцами в 1205 г. монастырь был передан цистерцианцам из бургундского аббатства Бельво. В 13 в. был перестроен экзонартекс, арки которого приобрели стрельчатые очертания, также были возведены стены по периметру монастыря. У северной стены и в западной части внутреннего двора сохранились фундаменты келий 13 и 16 вв.

В 1458 г. османские власти передали Дафни православным монахам. Оставленный ими, вероятно, в 18 в., в 1883–1885 гг. комплекс монастыря служил психиатрической лечебницей. После землетрясения 1886 г., более всего повредившего купол и апсиду, кафоликон был полностью отреставрирован, включая реконструкцию купола и барабана. С середины 20 в. монастырь – объект попечения Греческой археологической службы. Новейшая реставрация начата после землетрясения 1999 г.

Дафни включён в список Всемирного наследия.

Источник: Статья Гринберг Марии Владимировны на научно-образовательном портале «Большая российская энциклопедия»: https://bigenc.ru/

Дафни. Большая российская энциклопедия

12 июня 2025

12 июня 2025

13 июня 2025

13 июня 2025

23 августа 2025

23 августа 2025

28 августа 2025

28 августа 2025

Комментарии и обсуждение