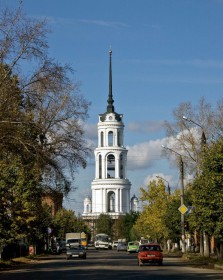

Храмовый комплекс: соборы Воскресенский и Никольский и колокольня. 2-я пол. 18 в. - 1-я треть 19 в., нач. 20 в., пл. Зелёная.

Главный храмовый комплекс Шуи расположен на высоком берегу Тезы, на одной из центральных площадей -бывш. Соборной, и главенствует в панораме города, доминируя в широком окрестном пространстве. Деревянная приходская церковь Воскресения известна здесь с 1629 г.; на ее месте в 1667 г. была сооружена каменная, с 1690 г. она стала соборной. В 1710 г. храм сгорел. В пожаре погиб и зимний собор Николая Чудотворца, известный с нач. 18 в. Формирование существующего комплекса началось с 1756 г., когда у древнего взвоза, на небольшой террасе, укрепленной подпорной стенкой, на месте прежнего был построен зимний Никольский собор. В 1792-98 гг. к югу от него на средства прихожан был заново выстроен летний Воскресенский собор. В 1810 г. еще южнее итальянским архит. Я. Маричелли начато строительство колокольни. Возведенная до третьего яруса, в 1819 г. колокольня рухнула, и дальнейшую работу по ее сооружению (до 1833 г.) проводил крестьянин Владимирского уезда Михаил Саватеев под руководством губернского архит. Петрова. Строительство субсидировал в основном купец Д.В. Корнилов. Он же в 1833 г. пристроил к Никольскому собору северный придел Митрофания Воронежского и западный портик.

В 1912-13 гг. Воскресенский собор был расширен: его трапезная сделана двусветной с устройством боковых приделов и высокой трехсветной паперти-притвора на западе. Прежде в соборный комплекс входили также две часовни: Смоленская (сер. 19 в., перестроена в 1876) - рядом с колокольней и Александра Невского (1896) - к юго-западу от колокольни, у рынка; обе ныне утрачены. Все сооружения возведены из кирпича и оштукатурены, детали белокаменные. Храмовый комплекс в стиле классицизма, определивший облик центральной части города.

Борисов, 1851, с. 104-110; Гундобин, 1860; Он же, 1862; Правдин, 18846, с. 68-73; Журов, 1892, с. 106; Березин, Добронравов, 1898, с. 6-13; Древности, 1907, с. 75, л. IX, X; Бородин, 1973, с. 44-45; Шлычков, 1983, с. 107; Сурин, 1989, с. 63-70. Из книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 3», М., Наука, 2000, с. 520-524

29 августа 2012

29 августа 2012

29 августа 2012

29 августа 2012

30 августа 2012

30 августа 2012

Комментарии и обсуждение