«…Рождественский собор был построен на берегу Ворожи, недалеко от впадения ее в Мологу. Речка Ворожа разделила правобережную, более древнюю, часть Устюжны почти пополам. На одной ее стороне образовалась Соборная площадь (ныне пл. Жертв Революции), на которой и был воздвигнут храм Рождества богородицы, а на другой, прямо напротив собора, — Торговая площадь (сейчас пл. 25 Октября), являвшаяся торгово-ремесленным центром Устюжны.

На западной стене Рождественского собора укреплена доска с надписью темперными красками, в которой сообщается, что строительство храма было начато 30 мая 1685 года, а освящение состоялось 6 сентября 1690 года. Каменное здание было возведено на месте сгоревшей в 1677 году деревянной Рождественской церкви. К каменному «холодному» храму в 1721-1730 годах с западной стороны был пристроен теплый храм с приделами Иоанна Милостивого, Благовещения, Георгия, Зосимы и Савватия.

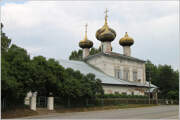

Собор Рождества богородицы в плане квадратный, с восточной стороны примыкает трехчастная алтарная апсида округлых очертаний. Пять стройных барабанов собора, из которых лишь центральный является световым, увенчиваются луковичными главами изящного силуэта. Оконные проемы двухсветного четверика и алтарной апсиды обрамлены наличниками сложного профиля с традиционным завершением в виде двух кокошников с килевидным подвышением между ними. Углы четверика обработаны спаренными полуколонками, фасады завершаются ложными закомарами. Кровельные свесы украшены подзорами из просечного железа. Барабаны декорированы аркатурными поясами.

В интерьере два столба поддерживают коробовые своды с распалубками. Световой барабан поднимается над системой подпружных арок и парусов. С трех сторон в собор ведут перспективные порталы с килевидным завершением архивольт. Пол выложен белокаменными плитами. С внутренней стороны входы прикрывались массивными железными дверями, изготовленными местными кузнецами.

Имена строителей собора остались неизвестны, но, судя по мягкой пластике форм и особенностям декора, ими, скорее всего, были ярославские мастера. Их постройки этих лет и по композиции объемов, и по рисунку деталей близки Рождественскому собору в Устюжне. Что же касается приделов, то известно, что они возведены каменщиками из Ярославского уезда — Василием Назарьевым и Михаилом Гавриловым «со товарищами». Позднее, в XIX веке, луковицы глав собора были вызолочены. В летнюю солнечную погоду они сияли над утопающим в зелени городом и были видны за много верст.

Интерьер устюженского собора был богато убран при участии лучших московских мастеров конца XVII столетия. Главным украшением интерьера поныне является великолепный резной золоченый иконостас. Он состоит из пяти ярусов — местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого. Завершают иконостас клейма с изображением «страстей» и резное «Распятие». Иконы верхних ярусов современны резьбе иконостаса, в местном ряду сохранилось несколько более древних произведений.

Исполнение живописи для иконостаса Рождественского собора было заказано мастерам Оружейной палаты и велось одновременно с завершением строительства собора. Об этом свидетельствует одна из центральных икон местного ряда «Спас Вседержитель», написанная ведущим мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым в 1688-1689 годах. На нижнем поле иконы сохранилась авторская подпись: «Лета 7197 писал сий образ великих государей жалованный иконописец Кирилл Иванов сын Уланов». К подножию Спаса, восседающего на золотом престоле, припадают Иоанн Предтеча и апостол Петр — соименные святые царей Иоанна и Петра Алексеевичей.

Несомненно, мастерами Оружейной палаты были созданы еще две иконы местного ряда — «Успение» с «восхищенными» апостолами на облаках и «Никола Зарайский» с шестнадцатью житийными клеймами. По стилистическим особенностям и характерным чертам исполнения можно предполагать, что «Успение» написано Тихоном Филатьевым, а «Никола Зарайский» — Иваном Безминым, работавшими в те годы в иконописной мастерской Оружейной палаты. Этим произведениям присущи светлый холодноватый колорит с преобладанием разбеленных зеленоватых и розовых тонов, с обилием золотого орнамента.

В соответствии с эстетическими принципами раннего русского барокко в плоскостную композиционную схему мастерски вплетаются элементы перспективного изображения пространства, особенно в архитектурных построениях. В сцены вводится множество любопытных реалий, окружающий персонажей предметный мир приближается к реальной земной обстановке. Так, в сцене явления Николы и Ильи узникам в темнице воспроизводится картина русской средневековой тюрьмы, здание которой с решетчатой дверью обнесено высоким тыном из заостренных бревен. В тюремный двор ведет маленькая калитка на кованых петлях, рядом стоит будка привратника. Но при этом фасад тюрьмы украшен роскошными пилястрами и аттиком.

В киоте на левом столбе храма помещалась еще одна икона работы Кирилла Уланова — «Богоматерь Боголюбская» с предстоящими. Среди предстоящих изображены Иоанн Милостивый, Георгий, Меркурий, Зосима и Савватий и другие. На нижнем ее поле также имелась надпись (она не сохранилась) о том, что икона написана в 1689 году Кириллом Улановым. Помещение среди предстоящих святого Меркурия, несомненно, свидетельствует о причастности Меркурия Гавриловича (уроженца Устюжны, духовника царей Иоанна и Петра Алексеевичей) к созданию соборного иконостаса и к привлечению для этой работы царских мастеров.

Живопись икон праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого рядов иконостаса по особенностям манеры исполнения напоминает произведения Карпа Золотарева и его учеников (в частности, их иконы для московской церкви Покрова в Филях). От традиционных иконописных приемов здесь остались лишь локальный цвет да композиционная схема. Плотные, тяжелые, приземистые фигуры персонажей обладают уже вполне земной ощутимой материальностью.

Темный коричневый колорит, округлые розовые лики, тяжелые складки тканей на дорогих одеждах и завесах, разделение композиции на планы, стремление передать фактуру материалов — все это свидетельствует о кардинальных изменениях в мировосприятии художников. Ценность земного бытия утверждается в этих произведениях еще с наивной, но напористой убежденностью. Появляются такие небывалые прежде в русском изобразительном искусстве детали, как сучки на изображении «животворящего» креста в композиции «Воздвижение креста», вазы с цветами на первом плане в «Благовещении», крытый соломой хлев в «Рождестве Христовом». Это говорит об активном освоении мастерами художественных принципов барокко и предвозвещает будущий расцвет русского «мирского» искусства XVIII века.

Три иконы местного ряда — «Троица», «Воскресение» и «Преображение» — были созданы в первой четверти XVII века, видимо, сразу после событий Смутного времени. Поля этих икон написаны охрой слегка зеленоватого оттенка, фоны выполнены золотом. Композиция этих икон уже значительно усложнена введением дополнительных сцен, развивающих повествовательную канву сюжета: в «Преображении» появились сцены принесения Илии и Моисея ангелами, восшествия Христа с учениками на Фаворскую гору и нисхождения их; в «Воскресении» изображается торжественное шествие пророков и праотцев в отверстые двери рая, введены сцены из истории о раскаявшемся разбойнике, композиционным центром становится фигура Христа, восставшего из гроба. Однако в них еще нет того обилия персонажей и декоративного узорочья, которые появляются в русской иконописи к концу XVII века. Высокий уровень исполнительского мастерства и использование золота на фонах, нимбах в этот трудный для русского государства период заставляет предполагать, что и эти иконы также появились в Рождественском соборе не без участия «государева» двора и лучших придворных мастеров.

При устройстве нового иконостаса иконы старого деисусного чина были размещены на западной стороне собора. Такое внимание к иконам прежнего иконостаса — случай довольно редкий в ансамблях интерьеров XVII века. После удаления позднейших записей открылась оригинальная живопись начала XVII века. Фигуры святых удлиненных пропорций с большим мастерством и изяществом вписаны в поле иконы. Санкирь личного письма на этих произведениях отличается особой рдеющей глубиной теплого красноватого оттенка. Плотное желтоватое вохрение с активным выявлением пробелов приближает живопись ликов к чеканному делу. Особое внимание мастеров к красоте пропорций и силуэтов, применение дорогих и высококачественных материалов — киновари, голубца, золота, тонких и прочных белил, золоченой басмы, гравированных нимбов — все это признаки того, что перед нами произведения изографов высокого класса, которые в это время могли работать только в крупнейших столичных мастерских. Ближайшая аналогия для деисусного чина устюженского Рождественского собора обнаруживается в Ризположенской церкви Московского Кремля, где живопись иконостаса была выполнена в 1627 году выдающимся мастером начала XVII века Назарием Истоминым с артелью.

Самыми древними иконами в местном ряду иконостаса Рождественского собора являются знаменитая «чудотворная» икона «Богоматерь Одигитрия» с клеймами земной жизни богоматери и «Рождество богоматери» с такими же клеймами. На особо почитавшейся иконе «Богоматерь Одигитрия» имелась серебряная вызолоченная риза, сделанная бежецким мастером Иваном Татыковым в 1821 году. Икона была усыпана драгоценными камнями.

Открывшаяся после проведенных реставрационных работ живопись иконы отличается свободной и легкой манерой, прозрачностью красочного слоя, тонко сгармонированным колоритом — на фоне желтоватых и розоватых «горок» выделяются голубые, киноварные и белые пятна «риз» и «палат». Особенности колорита, композиции и рисунка, пропорции иконы и клейм указывают на то, что она была написана, по-видимому, во второй половине или в конце XV века в традициях поздней ростовской, а точнее, верхневолжской школы живописи одним из выдающихся ее представителей. Не противоречит такой атрибуции памятника и указание сотной 1567 года на то, что уже тогда эта икона почиталась как чудотворная.

Также весьма ценилась жителями Устюжны икона Рождественского собора «Рождество богоматери» с клеймами. Она тоже находилась под серебряной ризой, как и «Богоматерь Одигитрия», и близка ей по манере исполнения. Как показали пробные раскрытия, живопись этой иконы создана мастером того же круга или той же мастерской, к которым принадлежал и мастер «Одигитрии». Клейма «земной» жизни богоматери почти идентичны на обеих иконах как по композиции, так и по живописи.

В 1759-1764 годах убранство интерьера Рождественского собора обогатилось высокохудожественной лепкой и живописными клеймами на сюжеты сотворения мира, деяний апостольских и Апокалипсиса. Лепные тяги, розетты и арабески украсили своды и подпружные арки. Клейма, написанные живописцем Андреяном Трофимовым, были обрамлены горельефной лепниной с излюбленным в искусстве рококо мотивом раковины. На столбах со стороны главного входа в храм появились лепные композиции геральдического характера с изображением летящих ангелов.

Некоторые изменения в интерьере собора были сделаны в первой половине XIX столетия. В основном они касались местного яруса иконостаса, где старая резьба и царские врата были заменены золоченым и посеребренным бронзовым декором. Эту работу выполнил в 1822-1834 годах бежецкий бронзовых дел мастер Иван Тыранов. Поновлял иконы в 1834 году устюженец Яков Бельтенев, а в 1849 году — бежецкий мастер Василий Степанов. Предалтарную железную решетку выковали и поставили в 1835 году устюженские кузнецы Михайла Сосин и Аким Меркульев.

В настоящее время в Рождественском соборе размещается Устюженский краеведческий музей. В коллекциях музея собраны многочисленные экспонаты, рассказывающие о богатой событиями истории Устюжны, о культуре и быте посадских людей и крестьянства уезда в различные эпохи, о богатом и своеобразном народном искусстве края…»

Источник: Рыбаков А.А. Устюжна. Череповец. Вытегра. - М., 1981.

РусАрх - Рыбаков А.А. Устюжна. Череповец. Вытегра (rusarch.ru)

22 июля 2015

22 июля 2015

13 января 2016

13 января 2016

19 августа 2024

19 августа 2024

24 октября 2024

24 октября 2024

Комментарии и обсуждение

Собор Рождества Богородицы построен в 1690 г. Действующий храм уживается в нём с городским музеем.

Устюжна. Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

На Соборной площади в центре города возвышается величественный пятиглавый собор Рождества Богородицы (1685—1690). Хорошо сохранились его богатые внутренние интерьеры — лепнина, роспись стен, пятиярусный иконостас конца XVII века с 95 иконами, выполненными московскими мастерами из мастерских Оружейной Палаты (среди них были Тихон Филатьев и Кирилл Уланов — одни из самых известных русских живописцев того времени).