В 1813 году после жестокого сражение под Кульмом, в котором русская армия ценой огромных потерь одолела вдвое превосходящие силы французов, император Александр I распорядился учредить комитет помощи раненым.

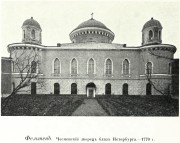

В 1830-ом по приказу Николая I году в ведение этого комитета был передан пустующий Чесменский дворец, бывший путевой замок Екатерины II. В нём решили устроить богадельню для "призрения старых и увечных воинов, которые после отставки от службы не в силах снискать пропитание своими трудами и лишены способов к содержанию".

Слово "богадельня", образованное от сочетания предлога "дѣля" и существительного "Бог", означает "делание для Бога или ради Бога". В те времена оно не имело ироничного переносного значения, и богадельнями называли "благотворительные заведения для размещения и содержания нетрудоспособных лиц".

Треугольное здание Чесменского дворца не очень подходило для размещения военных пенсионеров, поэтому архитектору Александру Штауберту был заказан проект его перестройки. Зодчий, который к тому времени имел опыт строительства казарм, тюрьмы и благотворительных учреждений, пристроил к существовавшему треугольнику три двухэтажных корпуса (до четырех этажей высота корпусов увеличится позднее). Вместо зубчатого парапета над круглым центральным залом возвел купол.

Открытие военной богадельни приурочили к годовщине Полтавской битвы - 27 июня 1836 года. Ее попечителем стал брат императора, великий князь Михаил Павлович. После его смерти обязанности перешли к наследнику престола Александру Николаевичу, будущему Александру II.

Чесменская богадельня была рассчитана на пребывание 16 офицеров и 400 нижних чинов. Офицеры жили в отдельных комнатах, для нижних чинов были организованы общие палаты. Не смотря на довольно аскетичные казарменные условия, пребывание здесь считалось почетным. Для записи в богадельню существовала очередь на 2-3 года.

Отставные военные находились на полном государственном обеспечении: получали пищу, уход, одежду, медицинское обслуживание, но при этом могли спокойно уехать на извозчике в Петербург по своим делам. Они продолжали ходить "по форме", носили награды. На их погонах и эполетах размещалась аббревиатура ЧВБ - Чесменская военная богадельня. После смерти Николая I основанное им благотворительное учреждение получит его имя, изменится и аббревиатура - НЧБ (Николаевская Чесменская богадельня). Для отставных военных разбили парк, сад, огород, организовали мастерские, где желающие могли осваивать ремесла.

Зимнюю Христорождественскую церковь для удобства призреваемых во время перестройки дворца перенесли на второй этаж круглого зала. При Николае II территория богадельни расширилась. Некоторые ее постояльцы вступали в брак, поэтому для семейных инвалидов на средства великих князей и княжон за железнодорожной веткой в районе нынешней станции метро «Электросила» была выстроена небольшая деревня из 19 однотипных одноэтажных домиков на 4 квартиры. В деревне имелось хозяйство, открыли церковную школу, установили часовню во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Часовен при Чесменской богадельне было несколько, но все они были снесены после революции. Варварскому уничтожению подверглось и Чесменское кладбище, на котором захоранивали умерших обитателей богадельни. Сейчас на нем размещаются могилы времен Великой Отечественной войны.

21 декабря 1916 местность вокруг Чесменской богадельни была оцеплена полицией. В морг этого благотворительного учреждения привезли извлеченный из воды труп Григория Распутина. После вскрытия тела его отпели в зимней Рождественской церкви и на автомобиле отправили в Царское Село.

Тяжелые времена наступили в жизни Чесменской богадельни в 1917 году. При царях ее финансирование осуществлялось за счет процентов с капитала, размещенного в Государственном банке. После октябрьских событий закончится и доступ к средствам, и какое-либо обеспечение.

Летом 1918 года имевшие силы обитатели богадельни сажали огороды для собственного пропитания. Осенью того же года к военным пенсионерам в Чесменский дворец подселили детей-сирот. Зимой от голода и тифа погибнет большая часть постояльцев. Выживших стариков весной 1919 года перевели на Петроградскую сторону, а детей переселили в Поволжье и на Урал.

1 июня 1919 года в истории бывшего путевого дворца Екатерины II случится очередной крутой поворот: в нем откроется первый в Советской стране лагерь принудительных работ "Чесменка". По распоряжению местного начальства домовая церковь Рождества Христова будет закрыта, но ненадолго. Через неделю её вновь откроют, и храм будет работать до начала 1922 года, после чего будет закрыта на долгие 70 лет. Новая богоборческая власть водрузит на её куполе вместо позолоченного креста, инсталляцию "Символ труда", в виде клещей, молота и наковальни.

Через 69 с небольшим лет, Христорождественская домовая церковь вновь будет возвращена епархиии и 7 ноября 1991 года в ней будет отслужен первый молебен.

Комментарии и обсуждение