Ещё одна страница истории связана с царем Иваном Грозным. В 1552 г. царь Иван Грозный пошел на Казань. И один из путей его многочисленной рати лежал через Муром. В июле того года Муром походил на военный лагерь: на улицах стояли шатры под боевыми флагами, взад и вперед сновали ратники, а с берега Оки раздавался стук топоров: готовились плоты и струги для переправы. Предание гласит, что в Муроме царь устроил смотр своему войску: с высокого левого берега он наблюдал, как ратники переправляются на правый берег Оки. Отсюда же войско пошло на Саканский лес и далее. И в его рядах навстречу бою шла и муромская дружина. В те времена Иван Грозный дал обет: если возьмет Казань - поставит в Муроме каменный храм. И сдержал слово. По его указу в 1565 г. в городе был воздвигнут Спасо-Преображенский собор монастыря. В новый храм государь даровал церковную утварь, облачения, иконы и книги.

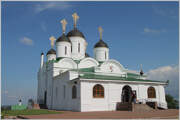

История собора, насчитывающая несколько строительных периодов, существенно отразилась на внешнем облике дошедшего до нас памятника. Изначально это был четырехстолпный храм с крестово-купольной системой сводов, позакомарным покрытием и пятью главами шлемовидной формы. Имел типичные для архитектуры XVI в. щелевидные оконные проемы, перспективные порталы с северного, южного и западного фасадов. Стены вертикально членились плоскими пилястрами на три части, отделялись от закомар карнизом, украшенным рядом поребрика. Карнизы барабанов также были орнаментированы двойным рядом зубчиков, а основание центрального барабана - восемью кокошниками. К одному из фасадов примыкала «каменная колокольница» (возможно плоская кирпичная звонница с арочными проемами для колоколов). Всего в местном ряду иконостаса Преображенского собора в 1636-37 гг. было десять икон.

Следующая опись 1763 года несколько по иному представляет иконостас и, в частности, местный ряд. В этом же порядке перечислены иконы: Преображение, Спаситель с предстоящими, зато следующая - Богородичная икона названа Корсунской, вместо образа Иоанна Предтечи, перемещенного на столп, упомянута икона Иоанна Богослова, прежде бывшая в приделе его имени; совпадают упоминания об образах Богоматери Смоленской и Неопалимой купины, а икона Сергия Радонежского перемещена на столп; его же место занял образ «Что Тя наречем, о Благодатная»; на прежнем месте икона Николай Чудотворец, но совсем не упомянуты Воскресение и Троица. Теперь в местном ряду лишь восемь икон. В 1853 г. все эти иконы находились на прежних местах. Разница лишь в том, что здесь Корсунская икона Божьей Матери названа Умилением.

В 1839 г. по проекту архитектора Я. Петрова к западной стене собора была пристроена трапезная в ширину основного объема. Главы получили новую луковичную форму. Возможно, в это же время были растесаны оконные проемы XVI в., а перспективные порталы превращены в обычные дверные проемы с полуциркульным завершением. В 1885 г. в соборе вместо сгнивших внутристенных и воздушных деревянных связей были устроены металлические, щели и трещины заложены кирпичом. Стены и своды внутри и снаружи оштукатурены. В штукатурке же были выполнены все декоративные элементы фасадов. Возможно, в какой-то период XIX века собор имел четырехскатную кровлю.

В 60-х гг. XX века были начаты реставрационные работы. В результате этих работ собор должен был бы вернуть себе облик XVI века (шлемовидные главы, щелевидные оконные проемы, перспективные порталы; трапезную предлагалось разобрать), но работы в полном объеме выполнены не были и ограничились лишь восстановлением перспективного портала южного фасада основного объема и нескольких щелевидных оконных проемов.

В новом проекте реставрации (1991 г.) задача целостной реставрации восстановления собора, на период XVI в., уже не ставилась и по причинам, носящим принципиальный характер. Представляется, что на данном памятнике наиболее целесообразным является проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ, носящих характер компромиссной реставрации. Это подразумевает под собой сохранение поздних пристроек и перестроек с раскрытием архитектурного своеобразия каждого исторически обусловленного фрагмента памятника. При этом раскрывается сущность компромиссного метода реставрации, заключающегося в изначальном компромиссе между восстановлением подлинной первоначальной структуры памятника и сохранением поздних архитектурно-конструктивных наслоений, отражающих своеобразие и черты определенных исторических периодов.

Предполагалось, что в результате реставрационных работ барабаны, стены основного объема и апсид вернут себе облик ХVI в. (позакомарное покрытие, щелевидные оконные проемы, перспективные порталы, декоративные элементы фасадов), кресты и главы сохранят свои формы, датируемые первой половиной XIX в., а трапезная и паперть с крыльцом - формы конца XIX в. «Несмотря на многочисленные перестройки, собор в основе сохранил свой прежний вид. В нем с большей силой чувствуется живая традиция пятиглавых соборов, идущих от Успенского собора Московского Кремля. Скромная орнаментация, строгие пропорции, монолитность здания придают ему облик суровой простоты, соответствующей торжественному монастырскому храму».

http://rozamira.ucoz.ru/publ/khristianstvo/

Комментарии и обсуждение