На приокской террасе приютилась, утопая в зелени, скромная приземистая церковь, возведенная более четырехсот лет назад в честь бессребреников и чудотворцев Козьмы и Демьяна. За 460 лет своего существования Козьмодемьянская церковь была безмолвным свидетелем многих событий, протекавших в городе. Она помнит шумную жизнь посадских людей периода экономического расцвета - 60-х годов XVI в., и горькие тягостные дни 1570 г., когда неожиданно вспыхнувшая страшная эпидемия унесла жизнь более половины населения Мурома. Если бы камни могли говорить, они поведали нам о жарких столкновениях периода Смутного времени, о самоотверженной борьбе муромцев против отряда польско-литовского пана А. Лисовского, захватившего и разграбившего город в декабре 1615 г.

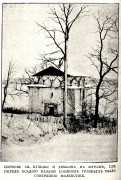

Древние стены старого храма хранят память и о монастырской общине стариц, нашедших последний приют за высокими стенами обители, располагавшейся некогда при Козьмодемьянской церкви. Семнадцать поколений горожан любовались строгими и изящными пропорциями храма. Столетия стройный силуэт церкви, увенчанный высоким, устремленным в небо тридцатидвухгранным шатром, служил одним из основных зрительных ориентиров, придававшим городу индивидуальность и значимость. Однако волей злого рока в 1868 г. уникальный шатер древнего храма рухнул, подтверждая старую истину, гласящую: «Все боится времени ...» Всеми забытый, оставленный на произвол судьбы пустой храм ветшал и разрушался.

Между тем, древняя Козьмодемьянская церковь является уникальным памятником истории и архитектуры. В древнем наследии Мурома она занимает особое место. Согласно старинному преданию, церковь была выстроена в 1565 году по приказу Ивана Грозного, останавливавшегося в Муроме, именно на том месте, где с 10 по 20 июля 1552 года простоял шатер Ивана Грозного, направлявшегося с многочисленным войском в Казань. В легенде говорится, что во время похода не "Одоление Казани" в 1552 году на месте, где построена сейчас церковь, Иван Грозный поставил свой шатёр, обдумывал план взятия татарской твердыни, и с этого прибрежного холма наблюдал он за переправой войск через р. Ока. На противоположной стороне реки располагался вражеский стан. Войско Ивана Грозного имело перед собой определённые трудности, мешавшие переправе. Около места, где был шатёр царя Ивана Грозного, находился посад кузнецов, из посада к царю явились два брата-кузнеца Козьма и Демьян и вызвались помочь в переправе войск на правый берег реки Оки. Под покровом ночи они проникли в стан врагов и подожгли шатёр хана, вызвав этим переполох среди врагов. Воспользовавшись этим, войска Ивана Грозного успешно переправились через реку и разбили врагов. Эти два храбреца погибли; их, как героев, причислили к лику святых, а церковь, построенную после победы под Казанью, в честь погибших храбрецов назвали Козьмодемьянской. Ещё предание повествует, что царь вначале жил в устроенной для него палатке или шатре на месте, где теперь существует церковь Козьмы и Демьяна, здесь он простудился и лежал некоторое время больной, оправившись от болезни Государь повелел воздвигнуть здесь каменный храм во имя бессеребренников Козьмы и Демьяна. В память об этом царь прислал мастеровых и 500 рублей на постройку церкви.

Писцовая опись, составленная Б.Д. Бартеневым в 1637 г., указывает на то, что Козьмодемьянская церковь была «мирской», «посадской», выстроенной на средства посадских людей: «Да за городом же на посаде у Оки реки на берегу в Подокстовье монастырь девичий Козьмодемьянский, а на монастыре церковь каменная великих чудотворцев Козьмы и Демьяна…» И далее: «…а в церкви и в церквах образы, и свечи, и книги, и ризы, и колокола, и все строение мирское», поэтому, вероятнее всего, следует считать ее сооружением «мирским». В 1555 году в Муроме была строительная артель, вызванная из Пскова «новый город Казань делати» во главе с Посником Яковлевым. Их путь лежал через Муром. Участие Посника Яковлева в строительстве Козьмодемьянской церкви подтверждает то, что характерной особенностью ее, а также церкви Василия Блаженного в Москве и Благовещенского собора в Казани, создателем которых был Посник, является система «расчлененной тромпы» перехода от четверика к восьмерику. Вместо парусов, обычных для купольных зданий здесь применены тромпы, расчлененные на два свода с вертикальной стенкой между ними.

Подобно Рождественской церкви в Беседах, в основании Козьмодемьянской церкви — квадрат, наружная сторона которого равна 7 малым саженям (внутренняя сторона - 5, длина с апсидой равна диагонали квадрата четверика, или 10 малым саженям).Сохранившаяся часть церкви отличается конструктивной простотой, чувствуется большой опыт ее создателя. Поэтому не случайно большинство специалистов считают, что сооружали церковь Барма и Посник, о которых летопись сообщает, что в 1555 году «дарова ему (царю) бог дву мастеров русских, по реклу Посника и Барму, а быша премудрии и удобнии таковому чюдному делу». Нельзя не отметить изящность и скульптурность сохранившейся части церкви. Судя по имеющемуся иконографическому материалу — рисункам Груздева и Зворыкина — шатер с восьмериком и главки также отличались изяществом.

Вся верхняя часть Козьмодемьянской церкви представляла из себя тонкую филигранную резьбу по камню, начиная от шлемовидных переплетающихся ребер кокошников и кончая 16-граным шатром, грани которого подобно лучам солнца ниспадали от небольшом главки на аллегорическое изображение в основании шатра воинов со стягами (ширинки второго яруса восьмерика). В декоративной обработке стен характерные приемы XVI века: пилястры, опирающиеся на базы и несущие карниз, восьмерик, украшенный стрельчатыми арками, 16-гранный пояс с прямоугольными нишами и стремительно возвышающийся шатер с 16 гранями, в основании которых два ряда стрельчатых парусов, подобных парусам Воскресенской церкви XVI века с. Городни. Как подтверждает опись Шешилова 1574 года, на посаде осталось всего лишь 149 жителей, проживающих в 111 домах. Некоторые неточности в размерах по главной оси и в толщине стен можно объяснить наклонным рельефом и различными размерами кирпича.

Сохранившаяся часть церкви очень проста по своим формам. Она состоит из невысокого квадратного в плане четверика и полукруглой апсиды (алтаря). Поставлена она на глубоком фундаменте, сложенном из крупной булыги на известковом растворе. Цоколь и стены храма сложены из большемерного кирпича также на известковом растворе. Здание невысокое одноэтажное, но под алтарём есть подклет (цокольная часть здания), который крыт сверху сводами с распалубкой и использовался в старину, по-видимому, в качестве склепа для погребения умерших. Это помещение с одним маленьким узким окном на восток и входом с юга. Размеры четверика церкви невелики, и внутри здания могло поместиться ограниченное число молящихся. Карниз четверика украшен лентой поребрика. У основания двумя узкими лентами полукруглых выступов выделена цокольная часть здания. Эти ленты перерываются только у ниш порталов, опоясывают весь периметр постройки, связывают воедино разные по уровню фундаментов объёмы четверика и апсиды храма.

Карниз апсиды шире карниза четверика и имеет в своём составе, кроме ленты поребрика, ещё пояс балясин, изготовленных из обожжённой глины. Четверик отделён от апсиды глухой стеной, алтарь был виден собравшимся в храме через небольшую арку в центре стены, на том месте, где устанавливаются обычно царские врата иконостаса, служители приходили в алтарь через небольшую дверь у северной стены храма.Небольшое по площади, но сильно вытянутое вверх пространство внутри храма имело минимальное освещение (по три щелевидных окна в основном объёме и в алтаре). Верх высокого шатра, очевидно, терялся во мраке. Гладкие без росписей стены не останавливали на себе внимание молящихся. Их внимание было обращено к алтарю, сосредоточено на литургическом действии и на молитвенном созерцании икон, озарённых свесами.

Архитектурное значение церкви Козьмы и Демьяна заключалось не в скромных формах её интерьера, а декоративном внешнем убранстве. Фасады четверика гладкие и разделены на три части неширокими лопатками (пилястрами), центральная часть имеет несколько больший размер. На северной, южной и западной сторонах церкви - порталы (входы в храм) прямоугольного профиля с килевидным архивольтом (входом). Внутри четверик церкви освещался тремя щелевидными окнами, расположенными под порталами. Одно из этих окон в южной стене было позже (в XVIII веке) растёсано. В апсиде три узких окна, которые расположены на разной высоте от пола: восточное окно - выше, под ним ниша-седалище; северо-восточное, расположенное в центре, под ним ниша для "жертвенника"; и юго-восточное. Апсида покрыта полукруглым сводом. На внутренних стенах здания - голосники (резонаторы). На южной, западной и северной сторонах расположены ниши-пещеры. На северной стороне ближе к востоку - большая ниша с полукруглым верхом для книг, рукомойника и других предметов, и одна ниша - седалище. Церковь небольшая и эти ниши экономили в ней пространство. В южной части алтаря небольшая крытая коробовым сводом кирпичная палатка. Она предназначалась для хранения риз и церковной утвари, поэтому называлась ризничной палаткой.

В юго-западном углу, на кровле четверика помещалась небольшая звонница в виде двух сопряжённых углом арок с пофронтонным покрытием. Самой эффектной частью архитектурной композиции церкви был шатёр. Основанием его служил глухой восьмерик, от которого дошла до наших дней лишь одна нижняя половина, украшенная переплетением шестнадцати декоративных килевидных кокошников. Верхняя часть восьмерика была немного меньше по своему диаметру нижней сохранившейся части и украшалась рядом ширинок, а вверху - карнизом с лентой поребрика. Шатёр церкви имел в плане форму 16-конечной звезды. Храм венчал 32-гранный шатёр. У его основания, на границе соединения с восьмериком, зодчие поместили двойной ряд трёхгранных кокошников. На вершине шатра, на глухом барабане, постамент которого также был украшен лентой трёхгранных кокошников, а плоскости обработаны фальшивыми арочками, высилась луковицеобразная главка с крестом.

"Из ряда вон выходящая "узорчатость" храма Козьмы и Демьяна (16 в.) трактует какие-то средневековые мотивы арочных переплетений на верхе храма" (Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. II. М., 1908. С. 142-143). В истории русской архитектуры храм Козьмы и Демьяна занимает место в ряду с такими прославленными шатровыми сооружениями, как церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного на Красной площади Москвы. С храмом Василия Блаженного, особенно с обликом его центрального столпа, у церкви Козьмы и Демьяна много общего, и это дало повод историкам архитектуры высказать предположение о том, что Муромская церковь, возможно, выстроена если не самими Бармой и Посником, то мастерами, работавшими до приезда в Муром в их артели в годы сооружения прославленного памятника победы над Казанью. Историки отмечают, что "необычная церковь Козьмы и Демьяна была лучшим созданием московских зодчих в Муроме".

Несмотря на относительно небольшие размеры и расположение на нижней террасе окского берега, Козьмодемьянская церковь оказала существенное влияние на силуэт города со стороны реки. Теперь мы знаем, когда воздвигли каменную Козьмодемьянская церковь. Однако до сих пор остается не разрешенным вопрос - кто же был ее заказчиком, на чьи средства строился храм? Согласно Писцовой книги 1636 г. церковь сооружалась на деньги прихожан. Поскольку из описи города 1566 г. известно, кто жил в районе Козьмодемьянской церкви (то есть, являлся прихожанином храма), мы имеем возможность поименно назвать вероятных жертвователей. Ими могли стать купцы гостиной сотни Яков Иванов Константинов, Четвертак Михайлов сын Сычев, Володя Климов сын торопчанин (выходец из Торопца), а также рядовые горожане Гридя Романов, Афонька Фролов сын Бедрин, Ивашка Любимов, Ивашка Игнатьев сын Сизов, Панька Трофимов сын Кузнецов и многие другие.Отметим еще один важный факт. Именно в Подокстовье, в районе Козьмодемьянской церкви стояли три двора самых богатых муромских купцов, входивших в привилегированную торговую корпорацию - Гостиную сотню (всего в то время в Муроме насчитывалось только восемь таких дворов). О состоятельности этих людей свидетельствует то, что они платили в казну налог каждый по два золотых - сумму чрезвычайно высокую по тем временам. Не удивительно, что именно в этом конце Мурома, в своем родном приходе в 1560-е гг. Яков Константинов, Четвертак Сычев, Володя Климов решили возвести один из первых в городе приходских каменных храмов.

Обратим внимание на еще одно немаловажное свидетельство. Строительство новой Козьмодемьянской церкви совпало по времени с экономическим расцветом Мурома. Именно в те годы - 50-60-е десятилетия XVI в. - город переживал наивысший подъем. По нашим подсчетам в 1566 г. в Муроме на посаде стояло 787 дворов. В них проживало не менее двух тысяч человек. На Торговой площади насчитывалось 308 лавок. В то время как на протяжении следующего XVII столетия в Муроме имелось в разные годы от 300 до 370 жилых дворов с населением, влачивших полунищенское существование. Таким образом, возведение в начале 1560-х гг. каменной Козьмодемьянской церкви является показателем достатка и экономической мощи отдельных муромских родов. Новый храм стал не только символом победы над Казанским ханством, но и средством самовыражения горожан, преуспевших на торговом поприще.Итак, благодаря переосмысливанию исторических фактов, можно утверждать, что Козьмодемьянская церковь в Муроме была воздвигнута и освящена в 1564 г. на средства богатых муромских купцов Якова Иванова Константинова, Четвертака Михайлова Сычева и Владимира Климова. Жертвователями также стали рядовые ремесленники и мелкие торговцы - прихожане храма.

Как и большинство сооружений XVI века, фасады Козьмодемьянской церкви отличаются четкостью пропорций и лаконичностью форм. Высота четверика равна 5 малым саженям, что соответствует внутренней стороне четверика. Фасады четверика разбиты пилястрами на три части, центральная часть имеет несколько больший размер. Пилястры плоские, без энтазиса, в основании имеют базу классического профиля, который продолжается в простенках между крайними пилястрами. Пилястры опираются на цоколь, расчлененный постаментами. Четверик завершается карнизом, который состоит из двух полочек и выпущенного на угол ряда кирпича; карниз над пилястрами раскрепован. С трех сторон четверика в центральных простенках устроены проемы, обрамленные арками, состоящими из трех рядов кирпича и завершенными килевидными архивольтами.

Внутри церковь освещалась тремя щелевыми окнами, одно из которых, расположенное с южной стороны, растесано. Наружная сторона восьмерика декорирована 16 переплетенными кокошниками килевидной формы. Основание кокошника соответствует расстоянию по осям между средними пилястрами. В связи с тем, что у кокошников наклон внутрь, а поля кокошников имеют переломы, образуя углы 16-гранника, форма конструкции совершенна. Внутренний переход от четверика к восьмерику осуществлен через тромпы, характерные для работы псковских мастеров и подобные тромпам центрального столпа церквей Василия Блаженного и Вознесения в Коломенском.Примеров аналогичной обработки переплетающимися кокошниками в русской архитектуре мы не находим, хотя к этому близки приемы обработки шатров в церквах Богородицкой в Медведкове, Рождественской в Беседах, Преображенской в Острове. Рисунок архивольта кокошника между пилястрами очень близок к рисунку архивольта в церкви Вознесения в Коломенском.

К сожалению, этот уникальный памятник дошел до нашего времени в полуразрушенном состоянии. 6 (18) апреля 1868 года шатер Козьмодемьянской церкви рухнул. Как сообщает «Календарь для всех» за 1869 год, «в 1868 году из гор. Мурома передают известие об обрушившемся там храме. Храм этот во имя бессребренников Козьмы и Демьяна обрушился 6-го апреля в 8 часов утра… но в этот день, когда она обрушилась, службы, к счастью, не было. Весь иконостас с древними иконами и деревянными под ним подсвечниками обрушившимся кирпичом завален совершенно. Также разбиты вдребезги три церковные входа, глава и крест не найдены, но алтарь каким-то непонятным случаем остался невредим. Во время катастрофы был страшный шум и треск; пыль и обломки кирпича долетали даже до реки Оки. Впрочем, при всем этом никого не убило и не зашибло». По счастливой случайности, в этот момент в здании Космодемьянского храма никого не оказалось. Вся имеющаяся церковная утварь была перевезена в расположенную неподалеку, каменную Смоленскую церковь, находящуюся несколько выше.

На протяжении долгого промежутка времени храм находился в полуразрушенном состоянии. Ещё в кон ХIХ - нач. ХХ веков были предприняты попытки отреставрировать старинный храм Мурома. Так, на основании сохранившихся четверика и части восьмерика и имеющихся рисунков Зворыкина (1863), Груздева (1880), а также описания ученика 3-го класса Муромского уездного училища Валентина Смирнова, составленного 17 марта 1863 года, сделаны попытки составления проектов реставрации памятника.

Наиболее близким к рисунку Зворыкина является проект реставрации Н.Ф. Борщевского в 1908 г., который, однако, повторил некоторые графические ошибки рисунка. В 1901 году была сооружена над восьмериком церкви, разрушающейся под действиям природы, железная крыша с целью предохранения и дальнейшего разрушения старинной церкви. Стоит упомянуть, что до 1901 церковь пустовала, затем богослужение совершалось раз в год, на престольный праздник. Козьмодемьянская церковь была закрыта в 1930-е, в советское время поддерживалась в порядке. Даже были побелены стены фасадов древнего храма. На входной двери, по-прежнему висел огромный замок, а абсолютно пустое внутреннее пространство было загажено птичьим, особенно голубиным помётом. Заслуживает внимания проектное предложение по реставрации, выполненное в 1963 году архитектором Камаевым во Владимирской специальной проектно-реставрационной мастерской, на основе исследовательской работы историка-архитектора П.Н. Воронина (1926—1929) и других исследователей этого памятника архитектуры.

В апреле 1962 г. при муромской школе N 12 был составлен «Проект реконструкции и чертеж бывшей церкви Косьмы и Демьяна в г. Муроме». Обмеры памятника произведены краеведом Золотаревым и художником Левиным. Чертеж имеет спорные моменты, требующие дополнительного обсуждения. В частности, насколько верно соблюдены пропорции в изображении второго (верхнего) ряда кокошников в основании шатра, и действительно ли они имели вид равнобедренных треугольников или все-таки были более вытянутыми вверх? По проекту Золотарева и Левина, барабан имел шлемовидное завершение и короткий крест. Последний в проекте авторов следует отвергнуть, поскольку кованный восьмиконечный железный крест, венчавший некогда церковь Козьмы и Демьяна, сохранился, и его форма и размеры могут быть детально воспроизведены при реставрации храма.

Из других неточностей проекта 1962 г. отметим изображение прямоугольного оконного проема в склепе, между тем надо признать, он имел полукруглое завершение. На чертеже Золотарева и Левина не указаны декоративные треугольные ниши в южной, северной и западных стенах внутреннего объема храма, а также ниша в алтаре, между центральным и южным окном, имеющиеся в оригинале. В 1971 г. выполнена совместная работа А.А. Золотарева и В.М. Анисимова «Козьмодемьянская церковь в Муроме. Исследование и эскизный проект реставрации». Впоследствии В.М. Анисимов изготовил макет-реконструкцию храма, ныне хранящийся в муромском музее. Весьма активно в дело изучения церкви Козьмы и Дамиана подключился искусствовед Ильин. В 1980 г. М.А. Ильин в книге «Русской шатровое зодчество ...» высказал ряд интересных замечаний о муромской церкви Козьмы и Демьяна. Исследователь поставил под сомнение точку зрения А.И. Некрасова и Н.Н. Воронина, полагая, что сопоставление Козьмодемьянской церкви с московским храмом Василия Блаженного кажется не совсем оправданным, поскольку звёздчатое восьмилучевое основание шатра последнего имеет совершенно иной характер, нежели «звездчатость» муромской церкви. Анализируя положение треугольных кокошников, М.А. Ильин заключает: «... мы здесь не видим ни одной детали, ни одного приема звездчатости, которая в такой отчетливой форме выступает под шатром собора Василия Блаженного». Заслуживает внимание мнение М.А. Ильина, что для анализа муромского храма лучше всего привлечь утраченную Сергиевскую церковь Московского Кремля, которая по своим основным декоративным и конструктивным деталям могла послужить в качестве образа для постройки в Муроме. Зона кокошников Сергиевской церкви у восьмерика, городчатое завершение последнего и особенно шатер с накладками на ребрах граней вполне могли подтолкнуть творческую мысль автора муромской церкви и вызвать всю ее декорацию и ребристый шатер.

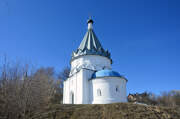

В конце 1990-х гг. встал вопрос о передаче Козьмодемьянского храма Русской Православной церкви. В настоящих условиях это единственно правильное решение сохранить древнюю святыню. Тем не менее, одной только простой физической передачей здания не обойтись. За храмом необходим строгий и профессиональный архитектурно-исторический надзор и конечно его правильная реставрация, о которой храм долго мечтал... Всё советское время на берегу Оки стоял неприметный, кирпичный маленький храм без шатра и без главки с крестом, но даже в таком состоянии он производил сильное впечатление для туристов, особенно для тех, кто пребывал в город на теплоходах. В период советской власти поступали предложения о восстановлении храма Космы и Дамиана, но за разработку проекта так никто и не взялся. Простояв в таком виде 140 лет, Козьмодемьянская церковь в 2009 году была отреставрирована и вновь украсилась шатром, правда железным, оцинкованном. А причиной реставрации храма, послужила круглая дата - приближающееся 1150-летие Мурома - в 2012 году.

В начале 2000-х годов активизировалась общественность и неравнодушные горожане. Много тогда было написано писем в администрацию Мурома, в отдел культуры, в епархию и т.д. Благодаря многочисленным обращениям, дело сдвинулось с мёртвой точки... Автор проекта реконструкции здания - владимирский архитектор-реставратор Валерий Михайлович Анисимов, человек известный. Он старинным храмом ещё в 1980-х гг. занимался. Средства на реставрацию нашла настоятельница муромского Свято-Троицкого женского монастыря - игуменья Тавифа. Городские власти поддержали. Во Владимире, в государственном центре по охране памятников проект утвердили, в Москве утвердили - и начались работы.

В течение 2009 года надстроили из кирпича до уровня карниза 16-гранный барабан. Сверху на барабан установили деревянный каркас шатра, который в ноябре того же года увенчали луковичной главкой с крестом. По деревянному каркасу рабочие смонтировали из оцинкованных металлоконструкций муляж кирпичного шатра. С инженерной и финансовой точки зрения муляж лучше - он легче, чем дорогостоящий, кирпичный. Однако реставрационные работы вызвали множество нареканий со стороны специалистов. Шатёр получился ниже и приземистее оригинала, Старая часть XVI века как была - так и есть. Ну, установлен на ней вместо простоявшей весь ХХ век проржавевшей кровли колпака, новодельный железный шатёр - подлинные-то стены никуда не делись. Храм побелён, купол, как и раньше венчает маленькая главка с крестом. Несмотря на это, реставрация позволила оживить храм, который долгие годы стоял законсервированным и закрытым. В маленькой церкви во имя св. Космы и Дамиана в наши дни изредка проводятся молебны.

С сайтов: https://azbyka.ru/palomnik/Храм Космы и Дамиана (Муром) и сайта: http://www.rusarch.ru/В. Я. Чернышёв. Шатровая церковь Козьмы и Демьяна в Муроме.

22 июля 2012

22 июля 2012

3 февраля 2016

3 февраля 2016

7 января 2025

7 января 2025

Комментарии и обсуждение

Из новостной ленты портала Муром.ру 10/04/2007 о планах восстановления церкви в начале лета 2007г.: http://www.murom.ru/article.php?sid=1620 Там же перепечатка обзорно-исторической статьи Чернышева В.Я. из газеты "Муромский край" за 1998г. о церкви Косьмы и Дамиана: http://www.murom.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=35