Церковь Святой Параскевы Пятницы, которую часто называют просто Пятницкой, является одним из наиболее интересных и загадочных храмов, построенных в домонгольское время на землях Украины. Никакого упоминания об этой церкви в письменных источниках до XVII в. нет, поэтому в течение длительного срока время её строительства определяли неверно. Только в конце XIX в. пришло понимание, что построена она ещё в период Киевской Руси.

Эта церковь стояла в древнерусском Окольном граде - Черниговском Посаде - на Торговой площади и посвящена Святой Параскеве, которая считалась покровительницей торговли. Поэтому вполне вероятно предположение, что построена она не князем, а горожанами - богатыми купцами. Время строительства церкви можно определить, лишь анализируя её архитектурно-строительные особенности. Пятницкая церковь по пространственно-планировочной структуре принципиально отличается от больших шестистолпных храмов середины XII в., поэтому специалисты очерчивают время её построения периодом от 90-х г.г. XII в. до монгольского нашествия в конце 30-х г.г. XIII в.

До нашего века церковь дошла в пышных торжественных одеждах (формах) украинского барокко, только в конце XIX в. искусствоведы отыскали на незастроенных абсидах церкви явные признаки храма великокняжеской эпохи. В 1895 г. профессор П.А. Лашкарев выполнил обследование церкви, о результатах которых доложил на XI Археологическом съезде в Киеве:

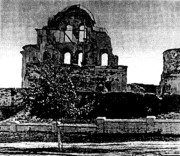

«Имеет вид такой, что была отстроена, или точнее – построена, из остатков древней церкви... Купол, своды и столбы упали, кладка стен сохранилась меньше чем до половины высоты» (Барановский П.Д. Собор Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками в СССР. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948 г.).

Только разрушения во время Второй мировой войны позволили рассмотреть, что церковь сохранила первоначальный основной объем. То, что увидели специалисты в руинах, было таким неожиданным, что высказывались предположения об уникальности и исключительности Пятницкой церкви в архитектуре Киевской Руси; что строили ее в XIV–ХV в.в. мастера из Сербии, которых тогда приглашали на работу в Московию.

Только в наше время окончательно утвердилась точка зрения, что эта церковь является закономерным следствием развития древнерусской архитектуры, которая за 200 лет великокняжеской эпохи прошла сложный и интересный путь. Теперь понятно, что Пятницкая церковь является образцом последнего этапа эволюции византийских крестово-купольных храмов на землях восточных славян. В конце XII в. уменьшилась власть князей и их экономические возможности: если на начальном этапе князья строили храмы в столичных городах, то на следующем заказчиками стали монастыри и, наконец, на последнем этапе заказчиками каменных храмов стали бояре, богатые купцы и даже объединения горожан. Соответственно, изменились и типы каменных храмов: сначала это были большие храмы сложной структуры (Десятинная церковь и Софийский собор в Киеве, Спасский собор в Чернигове); затем – шестистолпные монастырские соборы (Елецкий и Борисоглебский); наконец – небольшие храмы, а то и часовни. Наверное, такие строили и в предыдущие периоды, но не из камня, а из дерева, и о них мы можем только догадываться…

В конце XII в. меняются и художественные задачи, решавшиеся строителями. Раньше главным, как и в Византии, было решение интерьера, который должен был поражать посетителя храма, создавать ощущение, что он попал на небо, а внешнему виду уделяли меньше внимания – вспомним впечатляющее внутреннее пространство Софии Константинопольской и ее несколько приземистый внешний вид. На Руси в конце XII в. уже были построены большие храмы, рассчитанные на то, чтобы поражать и убеждать людей в преимуществах христианской веры. В малых храмах, ставших строить потом, собиралось относительно немного верующих. Они шли в церковь, чтобы в молитвах быть ближе к Богу и общаться с ним. Внутреннее пространство храма стало соразмерным человеку, а внешний вид, который видят многие люди, стали делать самым привлекательным.

Киевская Русь не была отделенной от Европы железным занавесом. Несмотря на транспортные трудности, существовали постоянные связи.

В это время в Европе развивалась новая архитектура: на смену романскому стилю пришел новый – готический. Храмы теперь не представляют собой мрачные оборонительные башни, а воплощают мистический порыв вверх, к Богу. Без сомнения, если бы не было монгольского нашествия, и на наших землях были бы построены величественные соборы в стиле пламенеющей готики, а пока в небольших посадских храмах строители Украины-Руси отошли от византийских канонов и стали на путь поисков нового стиля, новой эстетики (Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины. - К.: Строитель, 1989).

Храмы получили совершенно новый вид - они порываются вверх, высота их в полтора - два раза, а то и больше превышает горизонтальные размеры. Наружные стены теряют тяжелую романскую монументальность, воплощавшую мощь и надежность, и благодаря стройным пропорциям создают радостный, изысканный и возвышенный образ.

Такая церковь и была построена неизвестными заказчиками на торговом месте в Чернигове. Археологические раскопки доказывают, что подобные храмы были в Киеве, Полоцке, Белгороде и др. однако небольшие стройные храмы было проще как строить, так и разрушать – людям и времени. Вот и сохранился до наших дней на всей территории Киевской Руси только один такой храм.

Строительство храмов в новом стиле на территории современной Украины связывают с деятельностью князя Рюрика Ростиславича, которого называли Буй-Рюрик (храбрый, сильный). Он пять раз садился на киевский стол Великого князя (1173, 1180-1181, 1194-1200, 1203, 1205-1206 г.г.) - не мог там долго удержаться, однако снова и снова пытался закрепиться; много воевал, но покровительствовал искусству, особенно любил архитектуру. У Рюрика работал первый древнерусский строитель, имя которого дошло до нас сквозь века - Милонег (в крещении Петр), о котором в летописи пишется: «художник и мастер непростой», «приятель Рюрика».

Некоторые исследователи архитектуры связывают Пятницкую церковь непосредственно с именем Милонега. Так, реставратор этой церкви П.Д. Барановский писал: «Пятницкий храм является одним из последних и, возможно, наиболее совершенных произведений связанного дружбой с князем-строительнм Рюриком прославленного русского зодчего Милонега-Петра» (Барановский П. Д. Собор Пятницкого монастыря в Чернигове / / Памятники искусства, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками в СССР. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948 г.).

Окончательно утверждать нельзя, но вероятно, что архитектура Пятницкой церкви связана с творчеством Милонега. Однако храмы, построенные Рюриком в разных городах, имеют индивидуальные особенности, и это доказывает, что строили их разные мастера. Непосредственно с именем Милонега связано только строительство подпорной стены в Выдубнцком монастыре, которая к тому же через некоторое время рухнула.

Достижения создателей таких храмов не были бесследно уничтожены монгольским нашествием, их архитектурные приемы применялись в XIV-XVI в.в. на северных землях. Так, с XIV в. в архитектуре Псковского княжества широко использовались ступенчатые арочные своды, а также фризы из поребриков - кирпичей, уложенных на ребро, – так называемые городки. Следует отметить, что П.Д. Барановский связывает шедевр русской архитектуры - знаменитую церковь Вознесиняя в селе Коломенском – с Пятницкой церковью.

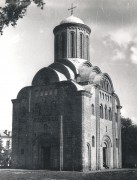

К началу нашего века Пятницкая церковь дошла в барочном виде – с надстроенными на стенах фронтонами, увеличенной высотой бани, с пристройками по трем сторонам. Разрушенный во время Второй мировой войны храм был отреставрирован в первобытных формах и теперь предстает перед нами таким, каким был в княжеские времена (Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: в 4 т. – к.: Строитель, 1986 г. – т. 4; Памятники искусства Советского Союза: Украина и Молдавия. – М.: Искусство, 1982 г.).

Этот крестово-купольный храм в плане почти квадратный: его размеры 12×10,5 м, а с абсидой – 15×10,5 м. Он имеет четыре несущих столба-пилоны крещатого сечения. Несущие столбы расставлены очень широко, благодаря чему ширина среднего нефа в несколько раз больше ширины крайних. С востока нефы завершаются тремя абсидами. Над храмом возвышается купол на высоком круглом в сечении барабане – подбаннике; высота к низу свода купола составляет около 27 м. В отличие от храмов предыдущих времен, покрытие между барабанами и наружными стенами сделано с помощью не цилиндрического свода, а уступчатых арок разной высоты, конфигурация которых немного стрельчатая. Благодаря тому, что боковые нави узенькие, стало возможным покрытие их сделать в виде полуарок, очертания которых составляют четверть круга. На фасадах церкви сочетание средних высоких арочных закомар с боковыми полуарками, расположенными ниже, создает изысканные изгибы. В статической работе пространственной структуры храма эти полуарки играют роль, аналогичную аркбутанам в готических сооружениях - передают усилие распора с арок главного нефа на боковые.

Хоры храма находятся между внешней западной стеной и двумя столбами, ход на хоры – по узенькой лестнице в толщине западной стены. На уровне пола хоров в северной и южной стенах устроены галереи, куда выходят окна. Это сделано, возможно, из оборонительных соображений. Все окна церкви имеют вид бойниц, что свойственно для храмов романской архитектуры, их арочным перемычкам присуща небольшая стрельчатость, что на уступчатых проемах главного фасада усиливается очертанием внешнего уступа.

В древности внутренние поверхности стен были оштукатурены и расписаны фресками. В скосе оконного проема абсиды найдены остатки орнаментальной фресковой росписи, выполненной в светлых почти ярких цветах, отличающихся от тональности росписей других храмов Чернигова княжеской эпохи. Наверное, такие фрески хорошо гармонировали с праздничным внешним видом Пятницкой церкви.

Во время реставрации внутренние поверхности стен не слонялись для того, чтобы была видна кладка – здание предназначалось для музея. Теперь, когда здесь действующая церковь, нетинькованные кирпичные стены производят впечатление «бруталистической архитектуры», что не соответствует традиционному представлению об интерьере храма Божьего на Украине.

Однако главное в архитектуре церкви – ее внешний вид с нарастанием завершающих стены арок и высокой баней над ними. Стройность и изящество храма усиливается вертикалями пучковых пилястр, делящих на три части каждую из стен с южной, западной и северной сторон храма. Два западных рога здания усилены широкими не раскрепленными пилястрами, делающими более тяжелыми края фасада, подчеркивая стремительный взлет среднего нефа. На уровне пяток арок закомар сделан сетчатый поребриковый пояс, под ним размещены плоские арочные ниши. Еще более богатый декор имеют абсиды, высота которых составляет только половину высоты центрального объема. Абсиды украшены тоненькими полуколонками. Промежутки между ними завершаются арочными нишами, под которыми широкий пояс поребрика создает ромбовидный сетчатый орнамент. Барабан бани тоже украшен полуколонками, размещенными между высокими окнами и аркатурным фризом с поребриком над ним.

Образ Пятницкой церкви, в которой достигнуто полное единство конструкции и внешней формы, воспринимается как порывистый порыв к небу. Этот храм является одним из самых высоких достижений архитектуры домонгольской эпохи. Новая архитектурная образность пришла на смену «тяжелому молчанию» романской архитектуры (Асеев Ю.С., Логвин Г.Н. Архитектура Ильинской церкви в Чернигове // Вопросы истории архитектуры и строительной техники. – К.: 1959 г.). Странная и непонятная взаимосвязь архитектуры и состояния общества: было сильное и крепкое княжеское государство – строили тяжелые, крепкие и неприступные соборы; государство распадается на маленькие княжества с очень слабой властью князей – в архитектуре всплеск радостных чувств и изысканных форм.

Стены Пятницкой церкви каменные из так называемого узкого кирпича размерами примерно 28×18×5 см. Все архитектурные элементы выполнены из разнообразного фигурного кирпича. При реставрации использовался специально сделанный по старым образцам новый кирпич. Нижняя часть стен вымурована по технологии, известной еще со времен Древнего Рима, по которой из качественных камней выкладываются только наружный фасадный и внутренний интерьерный слои стен, а пространство между ними заполняется известковым бетоном с битым кирпичом или камнями.

Во время захвата Чернигова монголо-татарскими войсками церковь, наверное, была ограблена. Об её дальнейшей судьбе можно только догадываться. В 70-х г.г. XVII в. уже хорошо нам знакомый храмостроитель В.А. Дунин-Борковский за свой счет сделал ремонт храма после многолетнего упадка. В то время это был главный храм Пятницкого женского монастыря, год основания которого нам неизвестен, но не позднее середины XVI в., а церковные предания связывают основание этого монастыря с именем княжны Предславы Святославны, сестры князя Давида. В начале XVII в., когда Чернигов оказался под властью Польши, православные монашки бежали с московским войском, а здесь был организован католический женский доминиканский кляштор-монастырь.

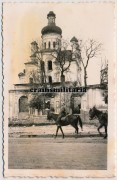

В конце XVII в. храм был полностью перестроен. При этом декор его получил черты, типичные для лучших храмов времен мазепинского правления. Было сделано барочное завершение центральной главы: надмурован подбанник, баня получила грушевидную форму с заломами. Общая высота церкви увеличилась почти на 8 м. с поверхностей стен сбили кирпичные архитектурные детали, фасады оштукатурили, к храму сделали пристройки. Окна-бойницы растесали по ширине почти вдвое, а по высоте увеличили в полтора раза, так же растесали и порталы.

Над западной и восточной фасадными стенами построили пышные и торжественные барочные фронтоны, завершавшиеся зубцами с рипидами - изображениями солнца, символизирующего Христа. Западный фронтон имел уступчатое очертание и занимал всю ширину фасада, под зубцами он был очерчен капризно изогнутым барочным карнизом. Фронтон с восточной стороны имел меньшие размеры, на его центральной части было изображение герба И.С. Мазепы. Такие зубчатые фронтоны были только в киевских соборах - Братском на Подоле и Николаевском на Печерске, запроектированных И.П. Зарудным – украинским архитектором, который затем по приказу Петра и забран в Россию, где он построил собор Петропавловской крепости в Санкт0петербурге, церковь Архангела Гавриила (названную в народе Меншиковой башней) в Москве и другие сооружения. Выдающийся знаток искусств И.Е. Грабарь первым заметил сходство фронтонов киевских соборов и Пятницкой церкви и высказал предположение, что в перестройке ее участвовал И.П. Зарудный. При советской власти были уничтожены Киевские соборы, запроектированы И.П. Зарудным, нет и декора Пятницкой церкви.

В 1750 г. во время страшного пожара церковь сгорела, через пять лет ее отстроили. Старанием игуменьи Доминицианы Лярской тогда был сделан и новый иконостас, удивлявший современников. Жены и дочери Черниговской казацкой старшины наделили монастырь щедрыми дарами. В 1913 г. В.Л. Модзалевский писал:

«Теперь осталось немного ... с рамы иконы все еще смотрит святая Параскева Пятница с лицом украинской дамы – словно ее писали из женщины или дочери какого-то полковника или сотника. Среди потомков украинской казацкой старшины до сих пор сохраняются такие лица: высокий ровный лоб, большие карие глаза, тонкие брови, удлиненный нос... на Святой золотая туника и серебристая мантия, на тканях изображены небольшие букеты... в иконостасе Пятницкой церкви хранится икона Богоматери в серебряных одеждах, к которым прикреплена серебряная табличка с трогательным текстом: «Эти одеяния воздвигнуты в году 1711 месяца августа Господня. Твой то счет, Пресвятая Дева, мое только благодарное старание - прими Милостивая госпожа» (Модзалевский В.Л., Савицкий П.Н. Очерки истории старой Украины // Черниговская старина. - Чернигов: 1992 г.).

К сожалению, если в 1913 г. ещё оставалось в храме немного старинного искусства, то теперь нет ничего.

Во время того восстановления церкви пристроили по бокам помещения, завершавшиеся небольшими барочными банями, такая же дополнительная баня была поставлена над алтарной абсидой. Тогда почти вдвое обтесали несущие столбы, заложили боковые окна на среднем абсиде, а полуколонки на абсидах сбили в нижней части, благодаря чему они стали похожи на висячие полуколонки, что очень нравились искусствоведам XIX в., но, возможно, кое-что из этого было сделано еще во время предыдущей перестройки.

Согласно программе секуляризации Екатерины II в 1786 г. Пятницкий монастырь был закрыт, все его здания, кроме церкви, снесены, а церковь преобразована в приходскую.

В 20-х г.г. XIX в. вокруг церкви были построены торговые помещения, а с западной стороны по проекту архитектора А. Карташевского (А. Карташевский много работал в Чернигове, занимаясь планировкой города и сооружением жилых домов. Работал он и в других городах Украины. Самая известная его постройка-это магистрат в городе Кременчуге, разрушенный во время Второй мировой войны) пристроена колокольня-ротонда. Колокольня имела барочную баню и хорошо подходила церкви. После пристройки колокольни у церкви стало семь верхов-бань.

Удивительно, но эти перестройки не повредили церкви. Снова приведем длинную цитату из эссе В.Л. Модзалевского. Лучше него не сказать, ведь он видел ту красоту на Майдане Чернигова, а мы можем только смотреть на фотографию: «Пятницкая церковь - одна из самых очаровательных в Чернигове. В современном виде (в 1913 г.) она является завершением всего процесса развития Черниговского строительства времен Гетманщины, тот вид, который у нее сейчас, - признак конечной победы поисков изящества и легкости над первоначальной простотой ... скромные белые стены византийской церкви совершенно теряются рядом с богатством барочных фронтонов, которые украшают западный фасад, каждый из завершенный тремя маленькими башнями-зубцами, создается впечатление, что стена церкви прикрыта богатым веером с сетчатыми краями. Барабан охвачен легким венком из сосновых веточек, в который вплетены кресты.

Восточный фасад, размещенный над склоном, несет только один фронтон – над приподнятой серединой трехдневного фасада. Это единственное завершение придает фасаду особую стройность. Главки над абсидами с их изгибами и перехватами напоминают сборки причудливо накинутой ткани» (Модзалевский В.Л., Савицкий П.Н. Очерки истории старой Украины // Черниговская старина. - Чернигов: 1992 г.).

Страшных разрушений подверглась Пятницкая церковь во Вторую мировую войну. Во время бомбардировки города немецкой авиацией 23 августа 1941 г. она обгорела от зажигательных бомб, а во время бомбардировки 26 сентября 1943 г. рядом с ней попала бомба. На послевоенных фотографиях видим ужасные последствия того взрыва: упала баня с подбанником и большая часть сводов, на три четверти высоты разрушены западная и южная стены, а также два несущих столба – пилона, церковь будто была разрезана от северо-западного до юго-восточного рогов. Уступчатые арки и своды, оставшиеся с восточной и северной сторон, грозили падением. К счастью, для спасения памятника были приняты срочные меры – уже в декабре 1943 г. в Чернигов был направлен один из наиболее квалифицированных реставраторов страны П.Д. Барановский, который сделал обмеры руин, которые представляли собой гору кирпича. Через год (в ноябре-декабре 1944 г.) были проведены работы по консервации остатков церкви, которым угрожало дальнейшее разрушение: усилен несущий столб, от которого осталось только 1/8 сечения; для уменьшения нагрузки разобран зубчатый барочный фронтон конца XVII в. Несмотря на эти меры, в мае 1945 г. рухнула часть северной стены и сбила еще один столб. Остался только один из четырех несущих столбов – с северо-восточной стороны, – который предварительно смогли укрепить.

В 1945-1948 г.г. П.Д. Барановским сделано проектное предложение реставрации церкви в первоначальных формах, в которой, однако, не учитывалась ценность церкви как памятника украинского барокко. Реставратор писал: «достопримечательность... вследствие позднейших перестроек настолько изменила свой облик, что под новой внешностью почти невозможно разглядеть ее истинные черты, которые скрыты или искажены позднейшими наслоениями» (Барановский П.Д. Собор Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками в СССР. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948 г.). Предполагалось установление сохранившихся больших блоков кладки на их место в структуре здания.

По проекту П.Д. Барановского и М.В. Холостенко в 1962 г. была осуществлена реставрация Пятницкой церкви в первобытных формах. Эта реставрация вызывает двойные чувства. С одной стороны, Чернигов и вся Украина обогатились уникальным образцом храма последнего периода существования Древнерусского государства, воссозданного на очень высоком профессиональном уровне с почти стопроцентной достоверностью. С другой стороны, мы сожалеем о великолепной церкви в стиле украинского барокко, большинство из которых в 1930-х г.г. было уничтожено по всей территории Украины. Наверное, когда-то будет воссоздана колокольня, которая подчеркивала красоту церкви, против разрушения которой в 1962 г. всеми силами боролся П.Д. Барановский, но не смог противостоять чиновникам и высокомерным архитекторам-реставраторам. Тогдашние власти не позволили даже установить крест на бане воссозданной церкви.

Здесь хочется высказать совершенно крамольную, с точки зрения реставраторов, мысль: Может, стоит сделать еще одну реставрацию Пятницкой церкви – одеть на существующую те пышные барочные одеяния, которые делали ее чудом украинской архитектуры.

С 1993 г. Церковь Параскевы Пятницы передана верующим, и в ней уже несколько лет правится служба Божья. В церкви нет древних икон в пышных серебряных одеждах, но и простые современные иконы в красочных вышитых рушниках на стенах действующего храма радуют глаз и душу.

Вироцкий В.Д. «Храмы Чернигова». - Киев: «Техника», 1998 г., перевод с украинского.

12 августа 2024

12 августа 2024

18 апреля 2025

18 апреля 2025

9 августа 2025

9 августа 2025

31 августа 2025

31 августа 2025

11 сентября 2025

11 сентября 2025

Комментарии и обсуждение

Пятницкая церковь построена в конце XII века. Почти полностью разорена в Великую Отечественную войну, восстановлена по обмерам.