«…Постройка Успенского собора 1559-1585 гг. Надо полагать, что в ознаменование блистательных побед русского воинства Иван Грозный и решил поставить в Сергиевом монастыре храм Святой Троицы на месте Никоновского придела. Известно, что он советовался об этом с игуменом и старцами монастыря, а также заручился согласием митрополита Макария. Сам монастырь в это время представлял огромную строительную площадку: завершалось сооружение крепостных стен и башен, переносились на новое место кельи, ставились другие здания.

Можно предположить, что опытные зодчие, которым было поручено строительство, убедили царя не ставить большого храма рядом с Троицким собором, ссылаясь на опасения, что это может быть "неугодным преподобному Сергию". Очевидно, они же подсказали другое, более удобное место. Во всяком случае, царь отказался от принятого ранее решения, и новый храм был заложен на свободной площадке в центре монастыря. Подобная ситуация имела место при сооружении Покровского собора на Красной площади в Москве (1555), когда мастера, получив задание возвести в честь взятия Казани церковь с семью приделами вокруг главного шатрового храма, также сумели убедить царя добавить еще один (восьмой) придел, чтобы улучшить композицию всего сооружения.

Новый собор в Троицком монастыре получил название Успенского и был задуман как повторение главного храма Московского Кремля. Строился он на царские средства, и Иван Грозный со всем своим семейством присутствовал на торжестве его закладки в 1559 г., т.е. на следующий год после начала Ливонской войны. Но сооружение собора сильно затянулось: в самый разгар строительных работ произошел опустошительный пожар. Летописец подробно повествует, как 25 сентября 1564 г. "в ночи... после государьского приезду, как царь и великий князь поехал из монастыря, выгорел Троицкий Сергиев монастырь, трапезы и казны монастырские в палатах, и колоколы многие разлилися и поварни все, и гостии двор, и служни дворы; а келий погорели от Красных ворот верхний ряд по запруду, позади трапезы по келарскую, а загореся келия близко келарские казны. Погорели же всякие запасы, что на обиход монастырский; не осталося братьям ни на один день запасу снедново. Царь же и великий князь, слышав таковое Божие изволение, зело оскорбися: бе бо велик" веру имея к живоначальной Троице и к чюдотворцу Сергию; даде же им на кельи и на строение монастырское тысячу рублев и иная потребная в монастырь даде, повеле же строити монастырь потомуже, яко бе был преже".

Несмотря на широкую известность и почитание Троицкого монастыря, его настоятели по-прежнему оставались в сане игумена, в силу чего официальное положение обители не было высоким. Улучив удобный момент, келарь Андреян Аггилов "с братиею" специальным обращением дипломатично напомнили царю, что ему "свою царьскую обитель подобает прославити, понеже сиа твоа царьскаа обитель твоей царьской главе слава и венец и царьствию своему красота и слава от востоки до запад". Иван Грозный "почтил" игумена Троицкого монастыря архимандритом, предоставил ему первенство между другими монастырями, а также значительные отличия в богослужении ("да и шабку дал с полицею"). Управление монастыря стало состоять из архимандрита, келаря и казначея.

Отношение Ивана Грозного к Троицкому монастырю не было ровным. Он часто ездил туда на богомолье, нередко сам пел с монахами на церковных службах, делал богатые вклады иконами и дорогой утварью, украсил прекрасным окладом, венцами и цатами икону 'Троица" Андрея Рублева; только деньгами в разное время царь вложил в монастырь не менее 25 тыс. рублей. Вместе с тем Иван Грозный нередко проявлял заметную холодность к монастырю, постоянно подозревал его в несочувственном отношении к своим действим или в связях с неугодными ему лицами, часто менял настоятелей. В посланиях к церковному собору 1551 г. он обращал внимание, что во многих монастырях власти допускали большие злоупотребления в ведении хозяйства, нередко истощали "весь покой монастырский и богатство и всякое изобилие", пируя с гостями "и любимыми друзи". Это относилось также и к Троицкому монастырю, где "беспрестани гость бывал день и нощь". В обличительном послании в Кириллов монастырь царь прямо писал, что если "дотоле и у Троицы было крепко житие", то теперь там "благочестие иссякло, ино и монастырь оскудел". Для улучшения порядков в Троицком монастыре туда даже были вызваны несколько старцев из Соловецкого монастыря; одно время они занимали должности келаря и казначея.

Похоронив убитого сына в Архангельском соборе Московского Кремля, Иван Грозный приехал в Троицкий монастырь. Вкладная книга хранит запись о том, как в январе 1583 г. царь отстоял службу в Духовской церкви, а затем "призвал к себе" келаря и двух доверенных монахов "И учал государь царь рыдати и плакати, и молити... чтоб его сыну государю царевичу Иванну учинили вособ поминати по неделям от суботы до суботы в Никоне чюдотворце да в средней церкви (Духовской) ежедень понахиды пети над кутьею и на обеднях поминати вовеки и навеки, докуды обитель сия святая стоит и до окончания века". Чтоб хоть как-то успокоить свою совесть, царь передал 5 тыс. рублей "в вечный поминок" по убитому сыну.

Несмотря на трудности военного времени, монастырские власти спешили с завершением строительства Успенского собора. Но увидеть его отстроенным Ивану Грозному так и не пришлось- собор освятили только на следующий год после его смерти в присутствии нового царя - Феодора Иоанновича (1585). (Не успел Иван Грозный увидеть законченной также и серебряную раку для гроба Сергия с золотым окладом на надгробную икону, над изготовлением которых по его повелению почти тридцать лет трудились лучшие мастера-чеканщики. Рака была установлена на место в Троицком соборе уже не от его имени, а как вклад царя Федора и царицы Ирины "с молением о чадородии" - желанном рождении наследника престола.

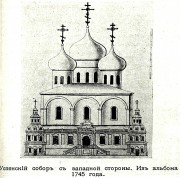

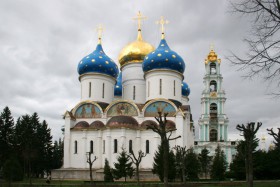

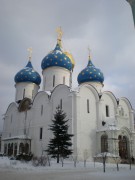

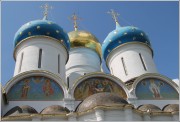

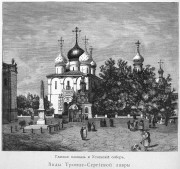

Архитектура Успенского собора. Величественный Успенский собор (1559-1585) представляет в ансамбле монастыря великолепный образец зодчества XVI столетия. Он повторяет формы главного собора Московского Кремля, ставшего символом государственной власти. Если в свое время зодчему Аристотелю Фиораванти предписывалось "снимать меру" с Успенского собора во Владимире и строить храм в Кремле на полторы сажени больше в длину, ширину и высоту, то монастырские зодчие также увеличили размеры своего сооружения, но теперь уже против московского образца. Этот факт всячески подчеркивался монахами. Павел Алеппский тоже записал, что монастырский храм "выше, больше и длиннее собора столицы".

Облик Успенского собора полон величавой торжественности и отличается строгим лаконизмом своих форм. Мощный, почти кубический объем шестистолпного храма со слабо выступающими невысокими апсидами увенчан пятью тесно поставленными главами. Лопатки, разделяющие северную и южную стены на четыре, а западную на три доли, выступают из плоскости стены на 80 см и напоминают собой мощные контрфорсы. Характерным украшением огромных белых плоскостей стен, завершенных закомарами циркульной формы, служит аркатурно-колончатый пояс, столь характерный для владимиро-суздальского зодчества и вновь утвержденный в московской архитектуре кремлевским собором. Узкие окна, расположенные в два яруса, подчеркивают внушительную массивность храма. Монастырский храм сложен не из камня, а из кирпича; это определило более простой рисунок его деталей и массивность его конструкций. Так, если толщина стен московского собора 1,5 м, а диаметр его круглых столбов - 2м, то стены монастырского храма соответственно имеют толщину 2,25 м, а сечение прямоугольных пилонов 3 х 3 м.

Внутренний вид Успенского собора поражает своим простором и насыщенностью светом: шесть массивных опор несут высоко расположенные крестовые своды с глубокими световыми проемами барабанов. Во всем точно следуя кремлевскому образцу, монастырские зодчие, однако, не стали повторять его цилиндрических столбов, а вернулись к традиционным русским опорам-пилонам прямоугольного сечения.

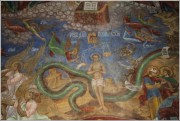

Роспись Успенского собора 1684 г. Особую праздничность интерьеру придает роспись, покрывающая поверхность сводов, стен и пилонов. Система росписи подчинена строгому канону: в конхах пяти куполов собора помещены Господь Вседержитель в центральной главе, Иоанн Предтеча, Саваоф, Отрок Иисус Благословляющий и Знамение Богородицы - в малых главах; в простенках окон высоких барабанов стоят праотцы и пророки в рост. В верхней части южной и северной стен, под сводами арок, размещены многофигурные сцены; ниже стены членятся на пять горизонтальных поясов и по ним располагаются изображения на евангельские сюжеты, сцены из акафиста Успенью Божьей Матери, композиции семи Вселенских Соборов и пояс "полотенец". Особое развитие получила тематика праздников Успения (четыре композиции), явления Божьей Матери апостолам (две композиции) и молитва Богоматери перед Успением. Всю огромную плоскость западной стены занимает "Страшный суд" с явным акцентом изображений на "устрашение". На всех гранях четырех мощных пилонов располагаются изображения "благоверных князей" в рост - от Владимира Киевского до царевича Дмитрия - или по две фигуры "преподобных", среди которых почетное место отведено месточтимым святым.

По обе стороны от западного входа над "полотенцами" до 1866 г. сохранялась исполненная вязью надпись, или "летопись". В ней сообщалось, что собор был расписан за сто летних дней - с 20 мая по 30 августа 1684 г. - артелью ярославских "кормовых" и троицких "домовых" мастеров. Все "трудившиеся во святем храме сем" двадцать три ярославских мастера перечислялись поименно, а из троицких назывались только двое "с товарищи 10 человек, а всех мастеровых было 35 человек". (Теперь даже невозможно представить, как могла быть выполнена столь сложная и трудоемкая работа всего за один летний сезон!)

Роспись Успенского собора отличает необычайная цельность. Хотя многочисленные сюжеты разделены между собой киноварными разгранками, или опушками, их объединяет общий цвет фона и строго выдержанный единый колорит картин. Для каждой из картин характерны продуманность композиции и постановки фигур, изящество их движений и жестов, а также глубоко индивидуальная характеристика образов. Создается впечатление, будто все 35 мастеров одинаково успешно владели высоким профессиональным мастерством живописца и работали как бы одной кистью.

Стенопись Успенского собора существенно отличается от буйного колорита и вольной трактовки сюжетных линий в росписях ярославских храмов, стоящих среди оживленных улиц торгового города. Работая в монастыре, те же мастера выполнили строго каноническую роспись монументального собора в спокойной сиренево-фиолетовой гамме, что обеспечило торжественно-праздничный облик всему интерьеру храма.

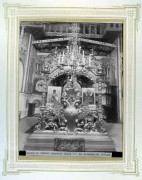

Иконостас Успенского собора. Очень эффектно вписывается в интерьер храма великолепный иконостас, выполненный, очевидно, одновременно с росписью стен. Его пять ярусов (местный, праздничный, деисусный, пророческий и праотеческий) включают семьдесят шесть икон и увенчаты распятием. Все иконы как бы заключены в гигантский золотой футляр иконостаса, построенного по законам архитектурного ордера с горизонтальными членениями развитых антаблементов, поддержанных искусно резанными витыми колонками-столбцами с вьющимися по ним виноградными лозами. Как и в кремлевском соборе, за иконостасом со стороны алтаря устроена трехъярусная расписная галерея, или хоры, где размешаются певчие в особо торжественные праздничные службы.

Иконы Успенского собора не подвергались реставрации, и истинный колорит их живописи еще скрыт под многими слоями поновлений и потемневшей от времени олифы. Местный ряд иконостаса сохраняет иконы XVI в., а все остальные принадлежат в основном концу XVII в., т.е. изготовлялись одновременно с росписью стен или сразу же после их создания. Среди них привлекают внимание поясные изображения евангелистов на царских вратах и расположенная над ними икона 'Тайная вечеря" на доске восьмигранной формы, - это одно из последних произведений Симона Ушакова. (Подлинная икона хранится ныне в собрании музея, а здесь выставлена копия, сделанная в 1950 г.) Два бронзовых паникадила искусного литья и чеканки, висящие перед иконостасом, выполнены в XVII в. мастерами московской Оружейной палаты. Монументальная бронзовая решетка на солее установлена в 1880 г.; тогда же чугунный пол XVIII в. был заменен каменными плитами.

Успенский собор начал претерпевать изменения с середины XVIII в., когда все его купола получили луковичную форму, барабан центральной главы надложен по высоте, кровля перестроена на четыре ската; окна нижнего пояса увеличены в размерах и только два из них на северной стене сохранили прежний вид. К открытым прежде входам в собор севера и юга пристроили крытые паперти-крыльца, а сводчатую паперть с западной стороны заменили другой (1780). В 1967 г. было восстановлено покрытие по сводам, что значительно приблизило облик храма к первоначальному виду…»

Источник: Балдин В.И. Троице-Сергиев монастырь. История и формирование архитектурного ансамбля. В кн.: Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв. М.: Наука, 1996.

http://www.rusarch.ru/baldin1.htm

1 октября 2011

1 октября 2011

11 ноября 2025

11 ноября 2025

Комментарии и обсуждение

Успенский собор (1559 - 1585 гг.) - самый большой храм Троице-Сергиевой лавры, повторяющий по внешним формам Успенский собор Московского Кремля XV в.