Днепр. Собор Успения Пресвятой Богородицы.

Престолы: Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи , Георгия Победоносца, Николая Чудотворца

Год постройки: Между 1839 и 1850.

Архитектор: П. Висконти, Л. Шарлемань

Епархия: Епархия неизвестна

Адрес: Украина, Днепропетровская область, г. Днепр, пл. Демьяна Бедного, 16

Координаты: 48.465031, 35.05376

Ссылки:

Почтовая открытка с видом Успенского собора, выпущенная в нач. ХХ века. Издание: В. Е. Алексеева.

Алексей Кротов

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Историю Успенского собора стоит начать со сквера, известного ныне под именем Кирилла и Мефодия – здесь предполагалось устройство крупной площади под названием "Успенская", в ее центре и должна была располагаться церковь, однако средств на ее возведение у города не было. Поэтому было принято решение разобрать и перевезти церковь из Полтавского мужского монастыря, который не работал с 1786 года. По специальной технологии, нумеруя каждый брус, церковь разобрали и собрали уже в Екатеринославе. В 1797 году церковь торжественно освятили, и она стала первым кафедральным собором Екатеринослава. Деревянный храм простоял до 1852 года, пока его не снесли из-за ветхости, а место, где он стоял, еще долго оберегали.

История каменной церкви на современной площади Демьяна Бедного началась в 1839 году, однако ее строительство затянулось до 1850 года, т.к. средства на строительство собирались по копейке. Основным меценатом стал купец первой гильдии Иван Васильевич Колесников. Для строительства собора в Екатеринославе позвали не кого-нибудь, а знаменитых архитекторов из самого Петербурга – Людвига Шарлеман, придворного архитектора императора, и Павла Висконти.

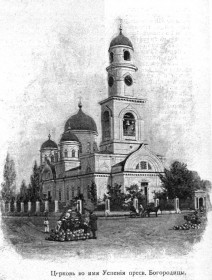

Сама церковь была красного цвета, декорирована белым ажурным декором - она была очень красива, она фактически парила над тогда еще одноэтажным Екатеринославом.

Собор был виден со всех уголков города. Высота колокольни составляла более 50 м – в 3 раза выше, чем основные здания Екатеринослава. Здание было построено в официальном стиле времен правления Николая Первого - русско-византийском, который объединяет несовместимые на первый взгляд архитектурные приемы.

В 1860 г. колокольню Успенской церкви украсили часы - произведение известных на всю Империю братьев-мастеров Бутеноп из Дании. Именно они создали часы на Спасской башне Кремля.

В немилость Успенский собор попал уже при советской власти. Окончательно храм большевики закрыли в 1933 году. В 1936 году бесследно исчезли и знаменитые часы с колокольни. Судьба уникального механизма неизвестна – скорее всего, часы отправили на переплавку, а помещение церкви стали использовать в качестве сарая. В войну храм стал госпиталем, а после здесь была открыта больница.

В 1950-х годах была проведена крупномасштабная реконструкция здания – снесены последние напоминания о куполах, изменен вид колокольни – так, чтобы ничто не напоминало о церкви. Сохранились лишь некоторые архитектурные элементы, напоминающие о величественном соборе.

Медперсонал десятой больницы зачастую даже не догадывался о церковном прошлом здания, пока в начале 90-х известный старец Василий Болящий подарил больнице икону Успения Божьей Матери и предсказал, что больница снова станет собором. Уже в 1999 году пророчество осуществилось - при больнице начали править службы. А в 2012 году городские депутаты передали помещения Украинской Православной Церкви, а в июле 2013 года начали восстанавливать первоначальный вид здания. Во всей красоте собор предстанет перед горожанам только в 2018 году, а до того времени предстоит еще много работы.

http://ekaterinoslav.org/sobor/history.html

В 2016 г. исполнилось 220 лет одному из старейших храмов Днепропетровска - Успенскому собору, который всего лишь на 20 лет младше города. Деревянная церковь. Каменный собор, долгое время считавшийся главным в городе. Городская больница, в которую он был перестроен по прихоти советской власти. И, наконец, радостное, но очень трудное возрождение из больничных руин. Через эти четыре жизни прошел храм...

Успенский собор одно из главных и самых почитаемых культовых зданий нашего города, на долю которого выпали очень сложные исторические перипетии, - рассказывает Максим Эдуардович Кавун, кандидат исторических наук, заведующий отделом Днепропетровского Национального исторического музея имени Яворницкого. Храм трансформировался из деревянного в каменный, затем пережил почти полную потерю облика и стал больницей. Сегодня, наконец, здание медленно возвращает свое первоначальное назначение и облик. В 2015 г. г. исполнилось 165 лет со дня освящения каменного Успенского собора. А в 2016 г. исполняется 220 лет начала храмовой истории, юбилей от даты начала созидания в Екатеринославе деревянного Успенского храма.

Первый деревянный кафедральный храм Екатеринослава переехал к нам из Полтавщины, Успенский собор первоначально был деревянным. Хотя в 1787 г. был заложен кафедральный Спасо-Преображенский собор в нагорной части, его удалось возвести только в 1835 г. Соборная гора, где планировалось расположить основную городскую застройку, больше полувека стояла незастроенной. Екатеринослав интенсивно развивался в низменной приднепровской части, на месте бывшей слободы Половицы. Вот здесь и возник первый кафедральный храм города Успенский.

Деревянный и позднее каменный Успенский храмы были расположены непосредственно на месте культовых сооружений бывшей слободы Половицы. Еще в 1783 г. на средства жителей слободы была построена небольшая деревянная церковь в честь Святых Первопрестольных апостолов Петра и Павла, которая располагалась среди небольшой дубравы, напротив современного лицея № 100. По неизвестным причинам, накануне освящения церковь сгорела, и спасти удалось лишь иконостас и некоторую церковную утварь. Вместо сгоревшей церкви 15 января 1791 г. на этом же месте была освящена деревянная церковь Казанской Божьей Матери, это был перенесенный бывший католический костел города Екатеринослава Кильченского, построенный в 1780-1781 г.г. В дальнейшем он разобран и перевезен в Екатеринослав на Днепре.

В 1796 г. в Екатеринослав была перевезена деревянная церковь из упраздненного Сокольского монастыря Полтавской губернии. Сокольский Преображенский мужской монастырь на Полтавщине был основан в 1714 г. игуменом Полтавского Крестовоздвиженского монастыря. Он находился на берегу реки Ворсклы, возле горы Духовой (сейчас в Кобеляцком районе Полтавской обл.). Монастырь был ликвидирован в 1786 г. в рамках политики секуляризации. Вот эту привезенную из Сокольского монастыря деревянную церковь и предполагалось разместить на месте Казанской и превратить в Успенский собор. А Казанскую церковь, перенесли на новое место, переименовали в Святодуховскую и перестроили. Она находилась неподалеку от места, где позднее был сооружен каменный Троицкий собор. Итак, в 1796 г. началось сооружение на новом месте, вернее, собирание заново деревянного храма.

Точной даты начала строительства в документах не сохранилось. Через год, в июле 1797 г. духовенство города в докладе преосвященному архиепископу екатеринославскому Гавриилу (Банулеско-Бодони) отмечало: «По дозволению вашего высокопреосвященства, перевезенная в прошлом году в губернский город Екатеринослав из местечка Соколки Черниговской епархии, упраздненнаго Сокольскаго монастыря деревянная церковь, и на место обветшалой таковой же Екатеринославской Казанской во имя Успения Божией Матери заложенная, ныне наружною постройкою и внутренними частьми, как-то: престолом, жертвенником, горным седалищем и иконостасом окончена и к священнодействию в ней все принадлежащие утвари, сосуды, облачения, книги и прочее в готовности имеются». Указание в тексте «перевезенная в прошлом году и заложенная» указывает на 1796 год.

31 августа (11 сентября по новому стилю) 1797 г. деревянный Успенский собор был освящен и сразу начал использоваться для общих собраний в господские праздники и высокоторжественные дни и отправления молебствований всего города. Большая пятикупольная церковь с высокой колокольней, вероятно, была одной из жемчужин деревянного народного зодчества и была выполнена в стиле украинского барокко. 8 сентября 1797 г. екатеринославский вице-губернатор Казинский писал преосвященному Гавриилу, что «церковь в центре города и близка отовсюду». Внешний вид деревянного Успенского собора не поддается детальной реконструкции из-за практически полного отсутствия графических источников.

В 1804 г. именно в Успенский храм была переведена из Новомиргорода (где временно находилась) Екатеринославская архиерейская кафедра. Таким образом, деревянный Успенский собор 31 год имел статус кафедрального собора Екатеринослава до освящения в 1835 г. каменного Спасо-Преображенского храма в нагорной части. Успенский храм стал архитектурным центром площади и целого района. Строительство и освящение первого, деревянного, Успенского храма в конце XVIII в. практически совпало по времени с возведением всего нового губернского города. На месте глинобитной застройки слободы Половицы еще не было четко распланированных кварталов с регулярной застройкой, а первый Успенский храм уже стоял. Согласно генеральному плану Екатеринослава архитектора Ивана Старова (1792 г.), здесь намечалась крупная городская площадь, состоявшая из двух прямоугольников большего и меньшего. Площадь планировалась как важный градостроительный узел раннего Екатеринослава. Она должна была сообщаться как с прибрежной частью (через будущую ул. Литейную), так и с главным проспектом (через будущую ул. Караимскую, ныне Ширшова). Естественно, храм изначально планировался как композиционный узел и средоточие новой городской площади.

По иронии судьбы, два Успенских храма перемещались в этом пространстве: деревянный храм занимал центр меньшего прямоугольника (ныне сквер), а каменный центр большего пространства. В любом случае, оба храмовых здания целых 200 лет играли роль архитектурных доминант площади и всего прилегающего района. Это было связано с функциональными особенностями этой территории. Никакой Набережной не существовало до XX в. Большая часть территории в прилегающем ареале была занята складскими помещениями, лесопилками, лесными пристанями. Именно здесь на берег Днепра выгружалась перед Днепровскими порогами основная масса товаров, справлявшихся речным путем.

На плане 1885 г. территория возле современного цирка и Нового моста названа Лесная площадь. Вот в таком своеобразном, хаотичном малоэтажном окружении стоял первый деревянный храм, а затем и второй, каменный. Неудивительно, что первым названием Успенской площади было Площадь съестных припасов. Да-да, именно так именуется это пространство во многих документах первой половины XIX в., в том числе в архивных, которые мне удалось обнаружить в Санкт-Петербурге. Официально такого названия не существовало, но оно употреблялось в официальной переписке даже на уровне высших имперских чиновников. Однажды площадь под этим именем даже попала в скрижали городской истории.

В 1820-х г.г. разгорелся очередной спор о строительстве кафедрального Преображенского собора, заложенного в 1787 г. на горе. Трудности с местом расположения храма привели к поискам нового места. Тогдашний екатеринославский архиепископ Иов предложил построить собор на Площади съестных припасов, возле деревянной Успенской церкви. То есть на месте каменного Успенского храма мог стоять Преображенский собор. Однако возникает еще ряд версий о месте строительства.

Спор тянулся десять лет, и в 1835 г. Преображенский собор возвели на первоначальном месте, на вершине Соборной горы. Так история разделила два храма, каждый из них занял свое подобающее место. С середины XIX в., после возведения каменного Успенского храма, территория площади начинает приобретать устойчивый архитектурный облик. Вокруг храма появляются жилые дома зажиточных купцов и чиновников, каменные торговые помещения. Примером может служить особняк Захарина, который затем был включен в комплекс зданий Губернской Земской Управы (корпус на углу Успенской площади и Крутогорного спуска). Сегодня на Успенской площади сохранился ряд очень ценных зданий, которые входят в список старейших в нашем городе (Успенская пл., д. 17, ул. Шолом-Алейхема, д. 3 и другие). Они не обращают на себя внимания, невыразительны в архитектурном отношении, но их возраст перевалил уже за полтора века!

Именно появление деревянного, а затем каменного Успенского храма стало определяющим фактором планировочного развития и благоустройства этого района. Образно говоря, здания храма замкнули на себе часть прилегающего городского пространства. Вплоть до середины XX в. Успенский собор абсолютно доминировал в окружающей застройке. Сегодня, даже при условии восстановления храма в первоначальном виде, он, конечно, не вернет себе главенствующую роль. В условиях доминирования высотной застройки, роль доминант прочно закрепили за собой высотки: цилиндрические башни жилого комплекса Днепровский, Мост Сити-центра, прямоугольная башня Нового центра и пирамида Меноры. И все-таки, когда Успенский собор будет восстановлен, в современной панораме высоток из стекла и бетона снова возникнет традиционный высотный архитектурный силуэт, восходящий к классическим традициям. Требует значительной реконструкции и прилегающая к храму территория Успенской площади, ставшая в последние годы стоянкой маршрутных такси и засаженная уродливыми МАФами.

Первый Успенский собор не принял будущего Государя императора. Деревянный Успенский храм находился не на месте будущего каменного здания, а дальше на северо-восток, ближе к началу улицы Литейной. Позднее это место засадили деревьями и назвали Успенская роща. На месте бывшего алтаря храма был установлен специальный памятный крест (не сохранился, уничтожен после революции 1917 г.). Ныне здесь простой сквер прямоугольной формы с редкой растительностью. Мне кажется, было бы уместно поднять вопрос о восстановлении памятного креста, тем более что его фотоизображения сохранились.

В ранней истории Екатеринослава Успенский собор отмечен интересным курьезным фактом из жизни царствующих особ. Дело в том, что в 1816 г. под его закрытыми дверьми провел почти час великий князь, а в будущем император Николай I, который находился с временным визитом в Екатеринославе. Когда ему, наконец, доложили, что екатеринославский архиепископ Иов (Потемкин) ждет его в другом месте, он сказал историческую фразу: «Я хотел помолиться Богу, а не увидеть архиерея». После этого Николай Павлович отбыл.

Во второй четверти XIX в. деревянный Успенский собор пришел в аварийное состояние и угрожал падением. Власти приняли решение заменить его каменным зданием. Проект Успенского собора выполнили придворные зодчие из Санкт-Петербурга. Интересно, что архитектурный проект каменного здания храма создали не местные архитекторы, а приглашенные из тогдашней столицы Санкт-Петербурга. Это были Людвиг Шарлемань и Петр Висконти. Людвиг (Людовик) Иосифович Шарлемань (Charlemagne) (1784-1845) был известным мастером ампира. Окончил в 1806 г. петербургскую Академию художеств, был помощником знаменитого зодчего Луиджи Руска. С 1820 г. назначен придворным архитектором императора Александра I. В его ведении находились Зимний дворец (ныне Эрмитаж), Таврический, Елагин и другие дворцы. В Петербурге сохранились многие постройки Шарлеманя, в частности, деревянная дача Головина (1823-1824), павильон «Чайный домик» в Летнем саду (1827) и решетка Летнего сада со стороны Мойки (1826).

Петр Иванович Висконти (Viskonti), иногда называемый Висконти II, (1778-1843), был уроженцем Швейцарии, из города Лугано. В Российской империи архитектор дослужился до члена государственной Комиссии проектов и смет, выполнявшей и дававшей заключения на проекты зданий. Этот успешный творческий дуэт спроектировал в Екатеринославе два храма - Успенский и Троицкий соборы. Проект Троицкого храма был разработан в 1836 г., Успенского в 1837 г. Проекты основных частей обоих зданий удивительно схожи и по композиции, и по оформлению фасадов. Однако реализация проектов затянулась более чем на десятилетие.

Троицкий собор был завершен строительством около 1845 г. Каменный Успенский собор строился одиннадцать лет: заложен 18 (30 по новому стилю) июня 1839 г., освящен 26 ноября (8 декабря) 1850 г. Это был четвертый (с момента постройки) каменный храм Екатеринослава: после Воскресенской кладбищенской церкви (1795, не сохранилась), Спасо-Преображенского кафедрального собора (1835) и Троицкого собора (1845).

Успенский храм был архитектурной доминантой нижней части Екатеринослава. Архитектурный стиль Успенского и Троицкого соборов необычен для нашего города. Оба храма, спроектированные одними и теми же архитекторами, построены в русско-византийском стиле официальном архитектурном стиле эпохи императора Николая I (правил в 1825-1855 г.г.). Для этого стиля характерна строгость фасадов и общей структуры здания, тяготеющая к классицизму, и схематическое повторение приемов древнерусской церковной архитектуры. Культовые здания этого стиля, как правило, представляли собой прямоугольник, который завершали пять шлемовидных куполов. Успенский собор снаружи аналогичен Троицкому собору. С одной важной разницей Троицкий храм изначально не имел колокольни. Она была пристроена только в 1862 г. и имеет другое архитектурное оформление, с элементами неорусского стиля.

Успенский собор на момент постройки стал самым крупным каменным зданием Екатеринослава. По своим размерам он превзошел не только предыдущий деревянный храм, но даже и кафедральный Спасо-Преображенский собор, построенный в 1830-1835 г.г. Пятиглавый Успенский собор сразу стал композиционной осью и доминантой Успенской площади (в советское время площадь Демьяна Бедного, в ноябре 2015 г. возвращено историческое название). А колокольня Успенского собора с характерным шлемовидным завершением стала архитектурной доминантой всей нижней части Екатеринослава. Первый ярус колокольни был прямоугольным в плане, а два верхних яруса цилиндрические. Колокольня также замыкала перспективу Караимской улицы (впоследствии Торговая, сейчас - Ширшова).

Здание храма было окружено по периметру оградой с воротами и угловой часовней со стороны ул. Иорданской (Коцюбинского). Внутри ограды располагалось небольшое церковное кладбище. Интересно отметить, что до сих пор, даже в изуродованном виде, здание храма сохраняет первоначальную расцветку фасадов. Еще в екатеринославскую эпоху храм был выкрашен в светло-красный цвет, а декоративные детали выделялись белым.

Храм подарил Екатеринославу городской голова, купец. В XIX в. храмы строились, как правило, на пожертвования богатых купцов и предпринимателей, иногда официальных лиц. Успенский собор, как и Троицкий, строился на средства екатеринославского купечества. Главным меценатом строительства выступил купец Иван Васильевич Колесников, который несколько раз был городским головой Екатеринослава (избирался в 1812, 1815, 1817, 1821, 1828 г.г.).

Успенский собор имел еще одну выдающуюся архитектурную особенность. Он был единственным в то время двухэтажным храмом Екатеринослава. Соборный храм имел четыре престола на двух этажах. Главный престол во имя Успения Пресвятой Богородицы, правый Рождества Иоанна Предтечи, левый Георгия Победоносца. Престол Святого Николая находился на нижнем этаже. Нижний храм просуществовал лишь до 1902 г. и был закрыт из-за появления грунтовых вод.

Интересно отметить, что сегодня реконструкция здания началась как раз с нижнего яруса, в 2013 г. был открыт для посещений нижний храм. Верхняя часть здания только ждет своей реконструкции.

Успенский собор был центром духовной жизни низменной приднепровской части Екатеринослава. Учитывая, что храм находился в окружении купеческих усадеб и торгово-складских помещений, не удивительно, что в его сокровищницу потоком шли обширные пожертвования. Согласно информации справочной книги Екатеринославской епархии за 1908 г., прихожанами Успенского собора были 1311 человек, из них 619 мужчин и 692 женщины. В штате собора было три священника, диакон и три псаломщика, на церковном содержании находились также три вдовы ранее умерших служителей храма. Крестные ходы со всех церквей собирались в Успенском соборе. И деревянный, и каменный Успенский храмы постоянно были точкой, где собирались крестные ходы со всех церквей города. Особо активно крестные ходы собирались к Успению на Крещение, Преполовение Пятидесятницы и августовский Спас. В праздник Крещения (Богоявления) именно в Успенском соборе епархиальный архиерей производил божественную литургию, а отсюда отправлялся к Иордани специальной проруби, находившейся возле берега Днепра как раз по линии современного Нового моста. Сохранилось, например, подробное описание крестного хода на Крещение в 1914 г.

6 января в 9 часов утра екатеринославский архиепископ Агапит в Успенском соборе в присутствии высшего духовенства при двух хорах певчих отслужил литургию. В 11 часов утра к Успенской церкви прибыли крестные ходы из Троицкой, Воскресенской, Вознесенской и других церквей города. Выйдя из Успенской соборной церкви, Агапит с крестом в руках, впереди духовенства при песнопениях и музыке духового оркестра совершил крестный ход по Иорданской улице (Коцюбинского) на Днепр. Здесь в специальной палатке возле Иордани владыка совершил обряд освящения воды.

В праздничные дни здание Успенского храма поражало сказочной иллюминацией. Успенский собор в жизни старого Екатеринослава выделялся еще одной особенностью. В церковные праздники каменная громада храма украшалась иллюминацией, посмотреть на которую сходились многие жители. Известный краевед Владимир Машуков оставил об этом целый фрагмент в своей книге Воспоминание о городе Екатеринославе (1910). Вот что он писал: «В пасхальную ночь Светлаго Христова Воскресения освещаются только церкви преимущественно Успенская, Кафедральный Преображенский собор и Троицкая, причем, насколько припоминаю, Успенская церковь, бывала освещена, почти во все года, лучше остальных. В ея верхнем ярусе не занятом колоколами ставится с давнего времени (видел я еще в 1888 году, было оно и в текущем 1910 году) прозрачный транспорант изображающий воскресшаго Спасителя, этот транспорант освещается сзади фонарем. С наружной стороны трех упомянутых храмов прибивали разной формы деревянныя звезды, которыя, до применения для иллюминации электричества, снабжали (в проволочных основаниях) цветными стаканчиками шкаликами наливаемыми маслом. Кроме того, в Успенской церкви по обеим сторонам колокольни спускались длинныя нити с небольшими цветными фонариками. Но особенно красиво была иллюминована Успенская церковь в текущем 1910 году, будучи, как говорится, вся залита огнями: от креста, венчающаго стройную и довольно высокую колокольню, были спущены по сторонам две нити, шедшия к верхней части церковной ограды и густо усеянныя цветными электрическими лампочками. Кроме того вверху колокольни красовались две начальныя буквы Х.В. пасхальнаго приветствия Христос Воскресе, арки в разных ярусах самой колокольни, три пояска вокруг колокольни, главный вход в церковь и верхняя часть ограды со стороны Проспекта (со стороны Торговой улицы), все это было уставлено электрическими лампочками. Мне говорили, что всех электрических лампочек было до 500 штук и что в одной семье трудились около недели над окраской лампочек в разные цвета, желая придать последним побольше нежности в тонах. Я видел только предварительное убранство наружной иллюминации и уже по нему судил, какою могла казаться Успенская церковь в пасхальную ночь Светлаго Христова Воскресения, от бывших же на самой иллюминации слышал, что картина получилась, действительно, чудная...»

По Успенским часам сверял время весь Екатеринослав, Особым украшением здания Успенского собора служили Успенские часы, находившиеся на втором ярусе колокольни. Они были заказаны известной в середине XIX в. фирме «Братья Бутеноп» и установлены в 1860-х г.г. на средства старосты храма, видного купца Михаила Кирилловича Остроухова. Изюминка заключалась в том, что эта же фирма изготовила знаменитые московские куранты на Спасской башне Кремля. В 1936 г., во время реконструкции здания храма, были разобраны и знаменитые часы. Местные газеты писали, что когда спускали на землю детали часового механизма, то одна шестерня этих часов оказалась размером с колесо воза. Жаль, что с Успенскими часами город потерял одну из редчайших достопримечательностей.

Здание храма лишилось колокольни и куполов и превратилось в больницу. В 1936 г. Успенский собор был закрыт, кстати, одним из последних в Днепропетровске. Здание затем было капитально реконструировано с практически полным изменением внешнего и внутреннего облика. Пять куполов и колокольня были разобраны. Основная коробка здания была надстроена на один этаж. А вход главного фасада вместо характерного луковичного завершения украсился характерным портиком в стиле сталинского ампира. Интерьер здания также был изменен до неузнаваемости. Главный зал был перегорожен на несколько этажей и десятки комнат.

С конца 1940-х г.г. в здании бывшей церкви располагался госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны. С 1950-х г.г. до 2011 г. здесь располагалась городская больница № 10. Интересно, что улица Ширшова некоторое время носила название Госпитальная, именно в честь медицинского учреждения в бывшем храме.

Больница снова станет церковью: долгое ожидание реконструкции. В девяностые годы XX в., с постановкой вопроса о реституции культовых сооружений, Успенский храм не входил в число зданий, которые планировалось возвращать в первую очередь. Лишь осенью 2009 г. городские власти Днепропетровска впервые объявили о намерении восстановить Успенский собор, в соответствии с законом «О свободе совести и религиозных организациях» 1991 г., указами и распоряжениями Президента Украины от 1992, 1994 и 2003 г.г. о реституции церковных зданий. 30 ноября 2011 г. городской совет Днепропетровска передал здание городской больницы № 10 Днепропетровской епархии Украинской православной церкви.

Следующий шаг, после передачи здания церковной общине, масштабная реконструкция. Разрабатываются проекты реконструкции храма в виде, максимально приближенном к первоначальному. В 2013 г. был открыт реконструированный нижний храм. Верхняя часть здания сейчас освобождена от внутренних перегородок, некогда изуродовавших основное храмовое пространство. Хочется верить, что в скором времени все храмовое великолепие будет восстановлено и предстанет перед жителями нашего города. А пока единственным сохранившимся элементом аутентичного архитектурного образа Успенского собора остаются характерные детали декора луковицы на заднем фасаде здания (со стороны улицы Литейной). Во время реконструкции, надстроив здание на один этаж, эти луковицы почему-то не уничтожили, а встроили в новую коробку. Сейчас они смотрятся экзотично. И, конечно, хотелось бы поскорее увидеть возле этих луковиц восстановленные купола Успенского храма, завершает свой рассказ Максим Кавун.

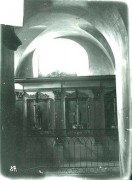

Первым ожил нижний храм. Мы побывали в Свято-Успенском храме, чтобы увидеть, как идет его реконструкция. Настоятель храма протоиерей Тимофей Кучук любезно показал и рассказал о ходе работ и их перспективах. С 2013 г. службы проводятся в нижнем храме Святителя Николая. Тем самым сохранена историческая преемственность - до революции нижний храм тоже был посвящен святому Николаю. Когда здание было возвращено общине, нижний храм, превращенный в эпоху размещения здесь больницы в подвал, был на полтора метра засыпан строительным и прочим мусором, рассказывает отец Тимофей, показывая возрожденный нижний храм. Его здесь складировали в том числе и для воспрепятствования подъему грунтовых вод, уровень которых в данном районе очень высокий из-за близости к Днепру. На протяжении очень долгого времени не только вывозили этот мусор (больше 200 грузовиков!), но и разрабатывали и выполняли комплекс водопонижающих мероприятий. Службы в этом храме возобновились в 2013 г., в 2015 г. храм был освящен владыкой Иринеем. На нескольких фрагментах стен - их специально не покрывали штукатуркой и побелкой, оставив под стеклом фрагменты древней кирпичной кладки.

В этом храме по-особому уютно, красиво и необычно. Неповторимый облик храму придают массивные сводчатые арки и колонны, поддерживающие все тело церкви. А также уникальный мраморный резной иконостас. В этом храме (несмотря на короткий срок его новейшей истории) уже появился целый ряд православных реликвий. В их числе список (копия) чудотворной иконы Самарской Божией Матери, которая была подарена храму митрополитом Иринеем на престольный праздник храма. Икона Георгия Победоносца, выполненная на Святой горе Афон. А также редчайшая икона новомучеников, от коммунистической власти пострадавших. Ее венчает изображение всех главных соборов Екатеринослава, в том числе, и не доживших до наших дней.

Уникальность собора не в стенах, а в общине нашего храма, в людях, объединившихся ради святого дела, говорит настоятель. За пару-тройку лет община возросла с 15 до 200 человек. При соборе работает воскресная школа, в которой обучается 70 детей.

Для восстановления предстоит еще много сделать. Подымаемся в верхнюю часть собора... Освобожденный от больничных межэтажных перекрытий и перегородок, он выглядит величественно и печально. Сложно даже представить, сколько потребуется сил и средств, чтобы наполнить эти голые стены дыханием церковной жизни. Произведена первичная подготовка для восстановления собора, - говорит о ходе реконструкции отец Тимофей. Завершается процесс подготовки проектной документации для этих работ. Собор намерены восстановить в первоначальном, в его дореволюционном облике. Для изучения планов, фотографий, особенностей собора были изучены множество архивных документов, в соответствии с которыми и будет проводиться восстановление. Это будет очень кропотливая работа. Реконструировать сложнее, чем построить новое здание. Работы постепенно идут своим чередом, ни от какой помощи мы не отказываемся. Собор, сыгравший выдающуюся роль в истории нашего города, займет свое место как один из главных храмов города. В ходе реконструкции, надеемся, будет преображена и Успенская площадь, которая должна быть освобождена от киосков и стоянок автобусов. Но когда по срокам завершится реконструкция, предположить очень непросто. Гораздо важнее, чтобы сначала в наших душах воцарились мир и любовь.

Владимир Городченко. «Четыре жизни Успенского собора», 18.03.2016, Источник: Городской сайт – Gorod.dp.ua, http://eparhia.dp.ua/eparhiya/nasha-istoriya/istoriya-drevnih-hramov/chetyre-zhizni-uspenskogo-sobora/

В 2012 году, исполнилось 215 лет со дня освящения деревянного храма в честь Успения Божьей Матери, которому история отвела особую роль - он стал первым кафедральным собором губернского города Екатеринослава. В этом году верующие горожане вспоминают юбилейную дату Свято-Успенского собора - 160 лет со дня окончания строительства и его освящения. В настоящий момент в современном перестроенном здании городской больницы № 10 тяжело угадать былое величие соборного храма, поражавшего своей красотой современников. Уже более семидесяти лет нет Успенского собора, но нам необходимо вспомнить о нем - «живом свидетеле» становления, развития нашего города на трех холмах, который сыграл одну из наиболее значительных ролей в духовной жизни тогда еще Екатеринослава, а нынче – Днепропетровска.

Генезис Успенского собора, как говорилось ранее, тесно связан с первой деревянной церковью - родоначальником всех кафедральных соборов Екатеринослава. Уже в 1796 году недалеко от Казанской церкви, на месте, назначенном Иваном Старовым, начали возведение новой деревянной церкви. Строили ее быстро, и в июле 1797 года к преосвященному Гавриилу, митрополиту Екатеринославскому и Херсонес-Таврическому уже поступил отчет о том, что «ныне наружным строением и внутренними частями, как-то: престолом, жертвенником, горным местом и иконостасом окончена и к священнодействию в ней все имеется».

Освященная в августе 1797 года во имя праздника Успения Богоматери церковь сразу стала использоваться «для общих собраний в господские праздники и высокоторжественные дни и отправления молебствований всего города».

Новый Свято-Успенский храм, который должны были использовать до строительства "настоящей соборной церкви", был намного старше своей предшественницы – Казанской церкви. Успенский храм тоже совершил… "переезд", а на месте был достроен. До переноса в Екатеринослав церковь носила имя Преображенской и принадлежала Сокольскому Преображенскому мужскому монастырю в Полтавской губернии. Основанный еще в 1714 году игуменом Полтавского Крестовоздвиженского монастыря Преображенский монастырь стоял на берегу реки Ворсклы возле горы Духовой (сейчас в Кобелякском районе Полтавской области). Его закрыли по Указу 1786 года, когда Екатерина II наложила руку на значительную часть церковных имуществ.

Свято-Преображенский храм, конечно, был значительно моложе монастыря, но все же он вел свою родословную от первой его часовни, возведенной в 1714 году, от церкви, сожженной татарами в 1737 году и восстановленной в 1738 году. Довольно большая, пятикупольная церковь, выстроенная в стиле украинского барокко, она внесла в новый город элемент стабильности, традиционности, сходства с историческими городами Украины. Уже трудно сказать, к месту или нет, выглядела барочная церковь в Екатеринославе рубежа XVIII-XIX веков, города, который, с одной стороны, должен был стать центром и символом имперской колонизации края, а с другой, так и не смог перерасти казачью слободу Половицу, на месте которой начал строиться.

Несмотря на относительно позднее возникновение города Екатеринослава, в нем не сохранилось архитектурных сооружений от первых лет его существования. Что же касается отдельных предметов в виде разного рода вещей, то, вероятно, и их осталось очень немного. А потому, в отсутствие самих памятников, тем ценнее для нас должны быть указания об их существовании и в особенности, если эти указания подтверждаются еще официальными документами. К числу таких документов следует отнести и сохранившуюся в архиве Преображенского собора опись прежнего Екатеринославского кафедрального Успенского собора.

Хотя год составления сохранившейся описи сравнительно поздний - 1830-й, но документ интересен уже тем, что был, по-видимому, переписан с другой более старинной - 1808 года. По крайней мере, ее заголовок гласит следующее: «Опись находящимся в кафедральной успенской церкви утварям, сосудам, облачениям и разным вещам, служебным и нравственным книгам и колоколам, учиненная августа 11 дня 1808 года, а потом исправлена и пополнена июля 1823 - мая 1830 года».

Ценность описи возрастает и благодаря многочисленным отметкам на ее полях, знакомящим нас с фамилиями прежних жителей Екатеринослава, как вкладчиков, жертвователей церковного имущества, а также сообщающими о самом способе приобретения вещей, т. е. были ли они куплены на складочную сумму, заведены на церковный счет, переданы из других храмов или пожертвованы отдельными лицами. Напротив некоторых предметов обозначены вес в фунтах и золотниках, размер в аршинах и вершках, а иногда стоимость в рублях и копейках; часто указан еще и год поступления самих вещей. Из этих же отметок видно, что инвентарь имущества Успенского собора составился частью из вещей, привезенных вместе с деревянной церковью из упраздненного Сокольского Преображенского монастыря (ныне местечко Соколки Полтавской губернии), частью из вещей Екатеринославской Казанской церкви и бывшего до ее устроения в слободе Половице молитвенного дома. Несколько предметов переданы из Новокайдацкой соборной церкви города, а остальные заведены на церковный кошт или пожертвованы частными лицами.

На обороте последнего листа описи наложено освидетельствование: «В сей книге перенумерованных и шнурозапечатанных всех листов 66», ниже подпись «Протоиерей и кавалер Герасим Мартынов», а еще ниже другая подпись: «Василий Неводчиков» и в правом углу красная сургучная печать Екатеринославской духовной Консистории. Сама опись скреплена четырьмя подписями, одновременно проходящими по всем листам. Три из них, настоятеля собора протоиерея Иоанна Станиславского, соборного ключаря - протоиерея Михаила Моторного и священника Иоанна Герболинского, идут внизу листов, а четвертая - секретаря Екатеринославской духовной Консистории, титулярного советника Василия Неводчикова по правому краю листов.

Данная опись Екатеринославского Успенского собора за 1830 год, дошедшая до нас благодаря трудам известного архивиста и историка Владимира Дмитриевича Машукова, также говорит нам о том, каким был первый кафедральный собор города.

Вокруг собора находилась решетчатая ограда. Колокольня была новая на столбах, крытая железом и обнесенная поперек шалевкою. На ней располагалось восемь колоколов, главный из которых был весом в 51 пуд 10 фунтов. Он поступил в 1797 году из Вознесенского Пушкаревского девичьего монастыря (ныне село Пушкаревка близ города Полтава) и взятый в 1812 году по приказанию Архиепископа Иова в архиерейскую церковь. Там, на колокольне новой Крестовоздвиженской церкви при Архиерейском доме, он находился вплоть до советского времени. На колоколе была надпись из рельефных букв: «1778 года месяца апреля 10 дня вылит сей колокол в Москве в Полтавский Вознесенский девичьий монастырь старанием госпожею… Христиниею, а коштом доброхотных деталей, весу 51 пуд 10 фунтов лит в Москве на заводе Асона Струковникова». Кроме надписи на колоколе изображены рельефные иконы Вознесения Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, Сошествие Спасителя во ад и изображение серафимов.

Внутри деревянного Успенского собора был с правой стороны придел во имя великомученика Георгия Победоносца. В главном храме иконостас, престол с балдахином над ним на четырех столбах, жертвенник с резьбою и горнее седалище с резьбою, утвержденное на особо сделанном комоде, а также часть икон перевезенных из вышеупомянутого Сокольского монастыря. Иконостас же правого придела сделан в 1797 году на церковный кошт. Далее в описи упоминается о женском притворе с 8-ю в нем иконами. Подробно указывает «Опись» и на богатство церковной соборной утвари.

Как уже говорилось ранее, 9 сентября (22 сентября – по новому стилю) 1775 года своим указом к Святейшему Синоду императрица Екатерина II повелела учредить в образованных Новороссийской и Азовской губерниях новую епископскую кафедру - Славянскую и Херсонскую. С самого начала ее планировалось разместить в городе-крепости Славянске, в самом центре бывшей Запорожской Сечи. Но поскольку город еще не был построен, то центром епархии был определен Крестовоздвиженский монастырь ближайшего полкового города Полтава. Там же была размещена и духовная Консистория.

В 1776-1777 годы в административно-территориальном делении Новороссийской и Азовской губерниях произошли очередные изменения, основные из которых касались прошлых левобережных запорожских земель и Екатеринославской провинции. Следствием этих преобразований для Славянской и Херсонской епархии стало создание на территории Азовской губернии 5 духовных правлений: Екатеринославского, Самарского (до 1778 года), Бахмутского, Павловско-Павлоградского и Ново-Ростовского, которые раньше подчинялись Белгородской и Воронежской епархиям.

Со временем название и пространство новоучрежденной Славянской епархии менялось вместе с названием и пространством Новороссийской и Азовской губерний. В 1784 году государственные чиновники после присоединения к Российской империи Крыма снова провели крупную административную реформу на юге страны. Поскольку Екатеринослав только строился, то губернаторское правление и наместничество, в состав которого вошли: Крым, Новороссийская и Азовская губернии, - были расположены в Кременчуге. Эта реформа и ряд изменений последующих лет дали епархии и новое название. С 28 ноября 1786 года она стала именоваться Екатеринославской, а архиереи с этого времени уже носили титул «Екатеринославский и Херсонес-Таврический».

В декабре 1796 года от Екатеринославского наместничества была отделена самостоятельная Вознесенская губерния. Более того, после смерти Екатерины II Екатеринослав был переименован в Новороссийск, название губернии тоже изменилось. Административно-территориальные преобразования не могли не влиять на церковную жизнь края. В 1797 году с восшествием на престол императора Павла I и согласно его указу от 21 декабря от епархии были отделены некоторые города, в том числе и Полтава, и переданы Киевской и Черниговской епархиям. С этого времени у кафедры - новое наименование «Новороссийская и Днепровская». В начале следующего года епархиальная кафедра, Консистория и семинария были вынуждены переехать в Новомиргород, заштатный городок Херсонской губернии. Этот город располагался на северо-западной окраине епархии и был лишен удобных транспортных сообщений, следовательно, пребывание в нем архиерейского дома и всего епархиального управления тяготило и архиерея, и духовенство.

И только единственная административная реформа территории XIX столетия в 1802 году при царе Александре I радикально преобразовала Новороссию в три губернских округа: Екатеринославский, Николаевский и Таврический. 16 декабря 1803 года епархия получает новый, тройной титул «Екатеринославская, Херсонская и Таврическая», который также переходит и на правящего архиерея. Через год, в 1804, в центральный губернский город Екатеринослав переводится и епархиальное управление. Перенесение архиерейского дома со всем штатом кафедрального духовенства, Консисторией и семинарией из одного города в другой - само по себе дело нелегкое - требовало больших финансовых затрат и человеческих усилий. По прибытии в Екатеринослав архиепископ Афанасий (Иванов) со всем своим штатом и Консисторией поселился в губернском доме, который в феврале 1804 года был передан в духовное ведомство.

Следовательно, в том же 1804 году в Свято-Успенский собор перевели из Новомиргорода и Екатеринославскую архиерейскую кафедру. У его выкрашенных в красный цвет стен шла торговля на крупнейшем в то время базаре съестных припасов. Вокруг Рыночной площади, которую со временем стали называть Успенской, а потом переименовали в Демьяна Бедного, размещались государственные и городские учреждения, усадьбы помещиков и богатого купечества.

Стоящая в самом центре города того времени (собственно она и была его центром), Успенская церковь была самым богатым из городских приходов. Но, несмотря на свой финансовый достаток, деревянный Успенский собор не оставил заметного следа в истории города. Единственный раз выделился он тем, что в 1816 году перед его закрытыми дверями почти час простоял будущий император Николай I. Когда ему, наконец, доложили, что архиерей - архиепископ Иов (Потемкин) ждет его в другом месте, он сказал: «Я хотел помолиться Богу, а не увидеть архиерея». С тем и уехал.

После 1835 года, несмотря на то, что кафедру перенесли в новопостроенный Преображенский собор, в который перевезли и значительную часть утвари, Успенская церковь почти ничего не потеряла. Она по-прежнему имела крупнейший и богатейший приход. По-прежнему проводились в ней и архиерейские молебны. Остались и крестные ходы. На Крещение, преполовение Пятидесятницы и августовский Спас к этому храму, по-прежнему, собирался «весь Екатеринослав», потому, что из собора, расположенного на высокой крутой горе, проводить их было неудобно.

И все же годы первого Успенского храма были уж сочтены. Вскоре после строительства собора в Комиссию проектов и смет пришло распоряжение для Екатеринослава вместо деревянных спроектировать каменные приходские храмы. Уже в 1837 году Николай I утвердил эти проекты.

Освящение места и закладка храма западнее Успенской церкви произошло в 1839 году. Новый собор, спроектированный Петром Висконти II и Людвигом Шарлеманем, был намного больше старой постройки и даже больше величественного Преображенского собора! Торжественное освящение Успенского собора состоялось в 1850 году.

Об этом гласит надпись, сделанная на свинцовой доске, найденной под жертвенником церкви: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Основана сия церковь в губерн. г. Екатеринославе. Во славу Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В честь и память Успения Пресвятой Богородицы: при державе благочест. Самодер. Великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны втор. и Благосл. Преосв. Гавриила, Митрополита Екатеринославского и Херсонес-Таврического, иждивением государства, а старанием благопопеч. Его Высокопреосв. Гос. генерал Поручика Правителя Екатеринославского наместн. и разн. орден. Кавалера Иосифа Ивановича Хорвата 1796 года месяца Августа 31 д. в день празднования положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Церемонию совершал соборне священник Герасим Мартынов. За совершенною ветхостию бывши на сем месте деревянной церкви, по Указу Святейшаго Правительствующаго Синода от 31 мая 1838 года заложена вблизи оной новая каменная во имя Успении Божия Матери церковь июня 18 дня 1839 года, которая потом старанием и иждивением прихожан окончена в 1850 году и соборне освящена того же года Ноября 26 дня. По благословению Преосвященнейшаго Иннокентия, Епископа Екатеринославского и Таврического ректором семинарии архимандритом Иоанном совместно с священнослужителем Успенской церкви».

Рассматривая старые фотографии, мы можем только частично представить величие церкви, которая, была и остается непревзойденной ни по богатству, ни по размерам. Соборный храм с высокой цилиндрической колокольней был построен в русско-византийском стиле. Он был двухэтажным, что редко встречается в христианском церковном строительстве.

Уже традиционно выкрашенная в красный цвет, с белым кружевом декора, с пятью могучими зелеными куполами, с гордо вознесенной на невиданную до этого высоту колокольней, сияющая золотом крестов община церкви господствовала над приземистыми кварталами Екатеринослава. И нет ничего странного в том, что, либо от удивления, либо по привычке, ее продолжали называть «собором», как будто отдавая ей первенство перед Преображенским. Новый каменный Успенский собор принадлежал к красивейшим храмам Екатеринослава и величественно возвышался над городом. Его купола были видны практически из любой точки города, особенно замечательный вид открывался со стороны Днепра. Храм был обнесен изгородью, в пределах которой находился небольшой парк и церковное кладбище.

Первоначально Успенский собор имел четыре престола в двух этажах. Главный во имя Успения Богоматери, правый – Рождества Иоанна Предтечи, и левый – Георгия Победоносца. Престол святителя Николая, который до освящения Лазаревской церкви на Севастопольском кладбище служил храмом местного гарнизона, помещался в нижнем этаже. Он просуществовал лишь до 1902 года и был закрыт из-за появления грунтовых вод.

А что касается прежней Успенской церкви, то ее разобрали, установив на месте ее алтаря большой деревянный крест с памятной надписью.

Стараниями нескольких поколений прихожан понемногу стареющая церковь не запустела и не обеднела. Пожертвования книгами, утварью, иконами, деньгами постоянно пополняли ее ризницу и киоты, увеличивая ее богатство и благолепие. Среди многочисленных вкладчиков особенно следует выделить Михаила Кирилловича Остроухова. Один из богатейших купцов города середины XIX века Михаил Остроухов был многолетним старостой храма. За эти годы он за свои средства значительно обновил ризницу, многократно проводил ремонты и, самое главное, выписал в Москве в фирме братьев Бутеноп башенные часы с музыкой, которые установил на церковной колокольне. Стрелки соборных часов четко просматривались со всех сторон с самого далекого расстояния и жители Екатеринослава сверяли по ним свои часы.

Согласно справочной книге Екатеринославской епархии за 1908 год в постоянном штате собора было три священники, дьякон и три псаломщика, также на церковном содержании находились три вдовы прежде умерших служителей храма.

Праздничное украшение Свято-Успенского собора всегда было самым лучшим и поражало современников тем, что его даже не было с чем сравнивать. Если верить воспоминаниям Владимира Машукова, Успенская церковь на праздник могла поразить и человека «третьего тысячелетия», привыкшего к чудесам.

В пасхальную ночь Светлого Христова Воскресения Успенская церковь была освещена со всех сторон. В ее верхнем ярусе, не занятом колоколами, устанавливалось прозрачное изображение Воскресшего Спасителя, этот транспарант освещался сзади фонарем. С внешней стороны прибивали разной формы деревянные звезды, которые, до использования электричества, снаряжали сосудами с маслом. Кроме того, по обеим сторонам колокольни опускали длинные нити с небольшими цветными фонариками. На площади возле церкви разжигали бочки со смолой. Особенно красиво была украшена Успенская церковь в 1910 году. Она была вся «залита светом»: от креста к верхней части церковной ограды были опущены по бокам нити, густо усеянные цветными электрическими лампочками. Вверху колокольни красовались две заглавные буквы «Х.В.». Арки на разных ярусах самой колокольни, главный вход к церкви и верхняя часть ограды со стороны Проспекта - все это было украшено электрическими фонарями. Всего их было около 500 штук. Картина получалась, действительно, впечатляющей!

Еще одной гордостью Успенского собора был замечательный хор. В начале 20-х годов XX столетия регентом хора был известный украинский оперный певец, окончивший Екатеринославскую консерваторию, Иван Сергеевич Паторжинский (1896-1960 гг.).

Также Успенский соборный храм был центром празднования Крещения Господня. Оказывается, традиция проводить в нашем городе водоосвящение на Днепре в день Богоявления имеет 200-летнюю историю. В период конца XVIII - начала XIX веков из-за трудностей с быстрой застройкой нагорной части Екатеринослава основное развитие получила лишь низинная приднепровская территория. В то время духовными центрами города были две церкви - Троицкая и Успенская, вплоть до освящения в 1835 году Преображенского собора. Тогда собор «на горе» построен не был, а сама «гора» застраивалась до середины прошлого столетия. Поэтому крестный ход и водоосвящение на Днепре проводились в низинной части города.

Так, в 1899 году «воду освящали на берегу Потемкина сада между водокачкой и архиерейским садом». То есть в парке Шевченко в районе ресторана «Маяк», возле Мерефо-Херсонского моста. Однако трудности прохождения крестного хода вынудили вновь перенести место в нижнюю часть города - туда, где в прибрежной застройке остался единственный «просвет».

На плане Пупырникова 1885 года впервые появляется название улицы «Иорданская». К началу XX века прочно закрепилось единственное место для водосвятия: «на Иордани» - в конце Иорданской улицы (в 1923 году ее переименовали в улицу Михаила Коцюбинского). Среди населения бытовало название Иордань - место на реке, где освящается вода в праздник Крещения Господня, ассоциирующееся с местом, где крестился Иисус Христос в водах реки Иордан.

Водосвятия в городе проводились не менее трех раз в год. Как же все происходило? Владимир Машуков в «Воспоминаниях о городе Екатеринославе (1887 -1910 гг.)» пишет: «Иорданская улица получила название, вероятно, от совершаемых по ней крестных ходов из Успенской церкви для водоосвящения в реке Днепр. Жителями этой улицы являются преимущественно евреи, и одно время было даже предположение совершать постоянное водоосвящение в рукаве Днепра, против Бураковского (ныне Богомоловского) острова, но прохождение между деревьями по узким извилистым дорожкам Потемкина сада и крутой спуск к нижней части сада оказались слишком неудобными для следования крестного хода».

История также сохранила описание торжества 1914 года. Накануне праздника по распоряжению администрации закрывались все увеселительные и зрелищные заведения города. В печати было объявлено, что в 9 часов утра 6 января в Успенской церкви будет совершена Божественная литургия, а затем состоится крестный ход на Днепр для освящения воды. Все городское духовенство должно было явиться для участия в нем в Успенскую церковь в праздничном облачении. И вот, в 9 часов утра Преосвященный Агапит в Успенской церкви в сослужении ректора духовной семинарии протоиерея А. Одинцова, настоятеля Успенской церкви А. Березовского, ключаря кафедрального собора священника И. Волошинова при двух певчих совершали Литургию святого Василия Великого. В 11 часов в Успенскую церковь прибывали крестные ходы из Воскресенской, Троицкой, Вознесенской и других церквей города.

По окончании Литургии многочисленное городское духовенство и Преосвященный Агапит со святым крестом в руках, при пении хора певчих, колокольном звоне и звуках духовых оркестров, исполняющих «Коль славен», совершали крестный ход по Иорданской улице на реку Днепр. На берегу в специально выстроенной палатке, украшенной национальными флагами и еловыми ветвями, задрапированной белой тканью, Владыка совершал освящение воды. В момент погружения святого креста в воду производился троекратный салют из пушек. Во время крестного шествия от храма и по всей Иорданской улице до Днепра стояли войска местного гарнизона. Храм, вся Успенская площадь и прилегающие к ней улицы были запружены народом. На богослужении присутствовали губернатор В.А. Колобов, вице-губернатор И.А. Титищев, советники и чиновники губернского правления, полицмейстер П.У. Метленко, городской голова И.В. Способный, гласные Городской думы и многие другие начальствующие лица - как военного, так и гражданского ведомств.

Обряд существовал даже в первые годы советской власти. В сложный революционный период с 1917 по 1921 год место водосвятия варьировалось в зависимости от военной обстановки в городе. Даже после прихода советской власти водоосвящение на Днепре в конце Иорданской улицы также проводилось.

Так, в «Дневнике Анатолия Стародубова» (издан в 2001 г. под названием «Записки очевидца») зафиксировано:«1922 год. Крещение. Погода морозная. Ходил в Троицу, где служил Агапит. К концу обедни сюда стали собираться крестные ходы из всех церквей. После обедни под колокольный трезвон пошли на Иордан. Когда стали освящать воду, лед трещал. На Днепре вырубили изо льда крест и насадили сосен. После водоосвящения красноармейцы стали палить из ружей, выпустили голубей». В 1923 г.: «На Днепре были устроены изо льда 4 ледяных подсвечника с сосульками вместо свечек и были насажаны елки в ледяные подставки». 1925 г.: «После обедни все старые церкви (кроме «Стефановских») подошли к Успенью, а оттуда на Днепр. На реке лед около берега вскрылся, и поэтому люди стояли не на льду (как обычно), а на берегу. Когда освятили воду, двое мальчишек и один инвалид купались. Выпустили голубя».

Однако с конца 20-х - начала 30-х годов крестные шествия уже запретили. Перед войной в этом месте был благоустроен берег Днепра от улицы Московской до Коцюбинского, сооружены подпорная стенка, спуски к Днепру, бульвар. Теперь здесь располагается начальная часть Центрального (Нового) моста. В 2005 году этот участок Набережной капитально реконструирован, сооружены фонтаны и поставлены скульптуры. В независимой Украине благочестивая традиция крестного хода на Днепр и освящение там воды возрождена.

Вообще, все достоинства Успенской церкви перечислить сложно. Соборный храм находился в центре города и имел огромное значение в культурной и духовной жизни Екатеринослава. Он не мог не поразить своим величием и чистотой строения. А высокая колокольня и пять куполов отлично вписались бы в ландшафт нашего современного города. Но увы, режим воинствующего атеизма его не пощадил…

С приходом новых времен церковь с ее святынями, традициями, историей оказалась никому не нужна. Прихожан разбросало по миру, ее ценности из драгоценных металлов конфисковали в пользу государства, а предметы, не имеющие в глазах власти материальной ценности, были уничтожены после ее закрытия. Поначалу храм приспособили под плохонький и никому, в общем-то, ненужный склад. Лишь в конце 1940-х годов у власти появились новые мысли по использованию громадного здания. Разрушив купола и колокольню, поделив высокие помещения на этажи, ее приспособили под госпиталь участников Великой Отечественной войны. А в конце 1950-х годов реорганизовали в городскую больницу № 10.

Была серьезно нарушена архитектура здания: достроен еще один этаж, фактически уничтожена колокольная верхняя часть храма. Также было проведено очень много внутренних перестроек, и сегодня только с очень-очень большим трудом можно узнать храм по паперти и по боковым окнам. А ведь это был один из самых красивых соборов Приднепровья! Если ссылаться на летопись - этот соборный храм был уникален, уникален своей архитектурой, уникален своим убранством, уникален своим, если можно так сказать, стратегическим положением.

На сегодняшний день в городском совете принято решение о плановой, согласно Указа Президента Украины, передаче храма законному владельцу, т.е. Православной Церкви. Сегодня уже начали этот сложный процесс, он предполагает несколько этапов, но, прежде всего, важно было принять политическое решение о том, чтобы все были готовы к этому шагу. Второй, не менее важный, вопрос - подготовительные работы. Это и оценка конструкции здания, и достаточно серьезный историко-архитектурный реставрационный проект. И, наконец, сами работы, которые рассчитаны, не на один год. Важно то, что Днепропетровская епархия УПЦ эту работу уже начала. Однако следует отметить, что работа абсолютно не связана с тем, что завтра или послезавтра пациентов клиники выгонят из больницы, а врачей лишат работы. Только после того, как появится новое здание для больницы и будут определены новые места для больных, начнутся реставрационные работы.

Это произойдет еще не скоро, потому что на создание точного проекта уйдет достаточно много времени, хотя вернуть храмовому сооружению первозданный вид с сегодняшними техническими возможностями не составит особого труда. И Днепропетровская епархии во главе со своим мудрым Архиереем митрополитом Иринеем прилагает максимум усилий для того, чтобы этот проект осуществился как можно скорее, и потрясающее архитектурное строение станет поистине настоящим украшением города «на трех холмах».

Но у данного проекта есть одна особенность - он объединяющий. Реконструкция и возрождение кафедрального Успенского собора должна объединить всех, кому дорога история нашего города, прежде всего, православных христиан. Это некий экзамен наших возможностей, сможем ли мы вместе сделать достаточно серьезное и важное дело.

Пока это все в проекте, а также в молитвах и мыслях Правящего Архиерея Днепропетровской кафедры митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Но уже можно сказать об одной очень большой радости - в прошлом 2009 году на праздник Успения Пресвятой Богородицы по случаю храмового торжества впервые за семьдесят лет на месте разрушенного первого Свято-Успенского Екатеринославского кафедрального собора прошло архипастырское богослужение. Также впервые возрожденная Свято-Успенская больничная община городской клиники № 10 торжественно отметила престольное торжество.

Божественная литургия, которую возглавил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, совершалась в актовом зале больницы, на месте алтарной части бывшего собора. За богослужением также молились мэр Днепропетровска Иван Иванович Куличенко, начальник управления охраны здоровья городского совета Александр Афанасьевич Рудяк, медицинский персонал больницы, пациенты клиники и горожане. Выступая с приветственным словом, мэр областного центра подчеркнул, что по решению городской власти, которая учитывает мнение горожан, собор хотят восстановить. По его словам, вопрос возвращения христианских ценностей - наш национальный долг, поэтому совместно с Владыкой Иринеем и представителями епархии, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Митрополит Ириней в своем слове тоже выразил надежду на скорейшее возрождение исторически знаменательного храма - первого кафедрального собора Екатеринославской, а ныне Днепропетровской епархии. Также Архипастырь отметил, что с этого дня по воскресным и праздничным дням в помещении больницы будут совершаться Божественные литургии.

На сегодняшний день Указом Правящего Архиерея настоятелем больничной общины и куратором реституционных вопросов бывшего соборного здания назначен иерей Тимофей Кучук - заведующий канцелярией Днепропетровской епархии.

... Городская больница № 10 существует и сегодня. Сохранивший большую часть наружного декора бывший собор стоит посередине площади Демьяна Бедного. И пока он стоит, надежда на возрождение одного из самых ценных памятников архитектуры Днепропетровска Свято-Успенского собора - первого кафедрального храма города - не исчезнет!

Диакон Георгий Скубак. Глава 4 из книги «Кафедральные соборы Днепропетровской епархии: история и современность». Днепропетровск: Издательский отдел Днепропетровской епархии УПЦ. 2010 г.

Комментарии и обсуждение