Новая трапезная - крупнейшая крупнейшая сохранившаяся постройка монастыря. Предыстория постройки существующей так называемой Новой трапезной Симонова монастыря прослеживается с 1484/1485 года (6993): «Того же году трапеза каменная на Симонове свершена, иже у врат».

Этот факт был введен в научный оборот уже в XIX веке одним из первых исследователей истории монастыря - Н.Д. Иванниным-Писаревым: «... Также много было даяния от Василия Дими-триевича и Иоанна III, который, кроме соборного верха, построил там, в 1485-м, каменную трапезу (она была перестроена при Царе Алексее Михайловиче...)».

Имеет смысл принять во внимание также сведения о единовременных с ней постройках: «...в 1485 году была построена трапезная палата, около того же времени были построены на вкладные деньги казначея Ивана III Владимира Ховрина: церковь Преображения, «колокольница» (звонница) и ограда из кирпича».

Архитектурный облик и точное местоположение первой каменной трапезной неизвестны, однако некоторые исследователи придерживаются мнения, что она была одностолпной, возведена к западу от собора, то есть у западных ворот с церковью Преображения: «Начиная с 1485 г. и до конца столетия в монастыре были возведены каменная одностолпная трапезная, возможно, соборная звонница и первая каменная ограда. Каких-либо определенных сведений об облике первоначальной трапезной, стоявшей к западу от собора... не обнаружено».

В материалах о ранних этапах строительства в монастыре представлены противоречивые сведения о трапезной в XVI веке. В.И. Троицкий и С.А. Торопов писали: «В XVI в. казначей Ивана Грозного - Петр Иванович Головин пожертвовал 300 рублей на постройку обширной новой трапезной палаты с церковью, так как прежняя палата 1485 г. при общем количестве к этому времени до 170 «старцев» оказалась тесною... В монастыре в это время перестраивался вновь центральный собор монастыря, Успенский, при чем, для подсобных работ к этой постройке созывались с лошадьми вотчинные симоновские крестьяне, освобожденные на срок с 1543 по 1549 гг. от всех пошлин на царя; строилась громадная трапезная палата с церковью и службами, теперь уже не существующая; построены были каменные хозяйственные здания - конюшня и солодовня».

Судя по приведённой цитате, исследователи опирались на определённый документ, но современные авторы исторических справок датируют постройку трапезной то серединой, то первой четвертью XVI века: «... в сер. XVI в. на средства казначея Ивана Грозного Петра Ивановича Головина была построена обширная каменная трапезная, расположенная к югу от собора. Одновременно с ней сооружались конюшня и солодовня. Об архитектуре монастырских зданий, построенных в 1-й пол. XVI в., нет никаких определенных сведений».

«В первой четверти (XVI) века на средства казначея Василия III - Петра Ивановича Головина - была построена обширная каменная трапезная, располагавшаяся (в отличие от первоначальной) к югу от собора».

Неопределённость сведений ставит под сомнение достоверность факта постройки нового здания трапезной и даёт возможность предположить, что в XVI веке могли быть предприняты перестройка, расширение или ремонт трапезной, выстроенной в 1485 году. Что касается её местоположения, то позицию «у врат» - западных ворот - по генеральному плану монастыря можно определить и как «западнее» собора, и как «южнее» него. На иконе, хранящейся в Музее «Коломенское» и опубликованной О.А. Поляковой, небольшие объёмы «поварни» и «хлебного двора» изображены стоящими у западной степы монастыря среди иных невысоких построек. Поскольку икона, датируемая XVIII веком, по составу изображений монастырских построек, скорее всего, является списком или повторением более ранней, можно предположить, что старая трапезная, разобранная при строительстве повой, находилась где-то рядом с поварней и хлебным двором, что не противоречит и сообщениям текстов.

Уместно будет также отметить, что при проведении летом 1988 года раскопок остатков северного участка галереи, изначально окружавшей Новую трапезную, были обнаружены две терракотовые плиты (одна в виде обломка её верхней части) с выраженным рельефом и следами побелок-покрасок на их лицевой поверхности. Размер уцелевшей плиты 26,5 х 22,0 см; включая высоту рельефа, плиты имеют толщину около 6 см. Точно такая же плита была найдена в 1990 году при раскопках фундаментов столбов галереи Сушила у северного фасада.

В работе С.А. Маслиха «Русское изразцовое искусство...» приводится аналогичный рисунок красных терракотовых плит размерами 26 х 22 х 3,5-4,2 см из пояса церкви Ризположения в Московском Кремле (1484-1485 гг.). Плиты с подобным или иными рисунками рельефа, близкие по размерам, находились во фризовых поясах в нескольких известных нам памятниках конца XV - начала XVI века, в том числе и во фризе церкви Рождества в Старом Симонове (1510-1511 гг.).

Хотелось бы думать, что найденные нами плиты принадлежат именно трапезной 1485 года, однако они могут относиться и к иной постройке, вплоть до своего разрушения сохранявшей частично декор конца XV века. Наличие в верхних слоях покрасок глухой сине-голубой масляной краски с нанесённой местами позолотой не исключает того, что в последние годы существования памятника декоративные плиты находились в интерьере. В любом случае, эти предположения могли быть уточнены обширными и планомерными археологическими раскопками территории, расположенной к северу от Сушила и к западу от Новой трапезной.

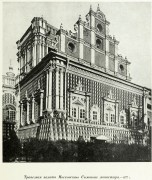

Во всех дореволюционных изданиях, посвящённых Симонову монастырю, начиная с работы К. Тромонина (1841), время постройки существующего здания Новой трапезной определяется как «около 1677 года». Новая дата - 1680 год - впервые появляется в работах 1926-1927 годов, что свидетельствует о знакомстве авторов с архивными материалами.

Публикации 1940-1950-х годов окончательно утвердили новую дату строительства трапезной. Однако оставался спорным вопрос о датировке подвалов (погребов) под трапезным залом. Р.А. Кацнельсон в обширной публикации 1956 года по этому поводу писала: «По-прежнему остается невыясненным, было ли здание построено па чистом месте, или же существующие под зданием подвалы были, как это указывалось в нашей статье (1948), выстроены значительно раньше. Об этом говорят результаты археологических раскопок, произведенных в связи с поисками столбов галереи... Однако, если подвалы и существовали до постройки трапезной палаты, то во всяком случае они не могли относиться к зданию старой трапезной палаты 1485 г., как это представлялось возможным до обнаружения документа. Документ подтверждает высказанное на основании натурных данных предположение о том, что подвалы эти были двухэтажными».

Исследования в натуре однозначно показали, что их первоначальные кирпичные своды, проломившиеся в результате обрушения свода трапезного зала, относятся к последней трети XVII века: в разломе одной из распалубок над проемом в северной стене чётко читается клеймо «Д», датируемое приблизительно 1670-1680-ми годами.

Однако этот факт не означает полной отмены предположения, что подвалы, над которыми возводилось здание, к моменту заключения обнаруженной подрядной записи с артелью Парфена Петрова уже хотя бы частично существовали. Из текста архивного дела обращают на себя внимание следующие выдержки (выделение курсивом. - Л.Ш.У.

«... а вышина в погребе 2 сажени косых, а стены класть каменем белым а пошва весть толщиною полторы сажени косых а ямы выкопаны и сваи набиты а от сводов погребных до взвод трапезных в нижних житьях 2 сажени без четверти а погреб переделать пополам стена перегородить а в выходе зделать двери в свету сколко надобно будет архимандриту...».

«... а над кельею зделать верх и полуглавье тем обрасцом как у него архимандрита на чертеже а столбы крылечные тесать ис кирпичю по обрасцу как образец даст архимандрит... а на наперти ганачки тем же обрасцом каку него архимандрита на чертеже а ганачки крыть лещадми и зубцы поделать а у дверей в трапезе и в церкве и в сенях тремя обрасцы один образец что у Грановитой йодаты а те двери глаткие тем обрасцом как у святейшего патриарха крестовой...».

Из приведённого текста ясно, что, во-первых, часть строительных работ была выполнена ещё до подрядной записи, оформленной только 10 июля 1680 года. Во-вторых, при заключении подряда у архимандрита кроме рекомендованных образцов имелся чертёж, которому необходимо было следовать.

Учитывая большой объём работ, выполненных по отрытию котлована (ям) и забивке свай под фундаменты и, вероятно, по возведению части мощных стен погребов, так как предусматривалось погреб переделать, перегородив его стеной пополам, можно предположить, что заготовка материалов и строительство было начато в предыдущие годы. Если же принять к сведению, что возведение огромной и сложной по композиции трапезной велось по специальному чертежу, имевшемуся у архимандрита, то придётся признать, что условную датировку начала строительства «около 1677 года» отвергать полностью не стоит.

Вряд ли когда-нибудь удастся узнать, по какому именно чертежу возводилась первоначальная постройка. Несомненно, одно: в замысле трапезной, безусловно, учитывались пожелания царственного ктитора, для которого предусматривалась и келья для проживания во время его посещений монастыря, и специальная «молельная палатка», примыкавшая с юга к четверику церкви. Недаром в качестве образцов указывались постройки в Кремле и палаты Михаила Тимофеевича Лихачева, одного из самых ближних ко двору людей. Находки в натуре деталей, наличие которых может подтвердить традиционное наименование трех помещений - «чертоги царя Феодора Алексеевича», «царские сени», «палатка для уединенного богомолья царя Феодора Алексеевича», - снимает вопрос о недостоверности этих наименований. Царь Феодор Алексеевич (род. 30 мая 1661 г., умер 27 апреля 1682 г.), скорее всего, так и не успел пожить в недостроенном здании, однако закрепившиеся за помещениями названия история сохранила.

Из документов следует, что свод трапезной обрушился в 1681 году (челобитные от 15 и 21 сентября 7190 года были адресованы ещё царю Феодору Алексеевичу), но в конце мая 1682 года, уже после смерти царя, «Парфенко Петров» всё ещё «сидит за решеткою». Отпущен он был не ранее лета 1683 (июль 7191), «...чтоб ему сидя одному мимо товарыщев его за решеткою работы своей впредь не отбыть».

Завершал постройку трапезной Осип Старцев. Этого мнения придерживаются все исследователи, писавшие о Симоновом монастыре, однако просмотренные документы, кроме свидетельства об участии Старцева, совместно с Гуром Вахромеевым, в «досмотре построек Симонова монастыря» (при осмотре присутствовали также «столник Самойло Никалев да дьяк Михайло Воинов»), сохранили только замечание Парфена Петрова по поводу того, что «те недоделочные каменные многие дела которые он против записи зделал подмастерья Оска Старцов переломал рияс прежней недружбе».

Остаётся неясным, когда именно Осип Старцев приступил к перестройке трапезной; принимал ли дальнейшее участие в её строительстве Парфен Петров после своего освобождения; кто, собственно, был инициатором кардинальной перестройки здания с включением западноевропейских форм в его декор.

Вряд ли решение о перестройке принадлежало царю Феодору Алексеевичу: болезненный государь потерял в июле 1681 года любимую жену, смерть которой тяжело переживал, а через несколько дней и новорожденного сына-наследника; 27 апреля следующего года Феодор Алексеевич скончался сам. Скорее всего, проблема завершения строительства решалась после мая 1682 года, когда во главе государственного управления при недееспособном Иоанне Алексеевиче и десятилетнем Петре Алексеевиче встала царевна Софья. В том же документе фигурирует имя князя Василия Васильевича Голицына, занимавшего значительное место ещё при дворе Феодора Алексеевича и ставшего сподвижником и любимцем царевны-правительницы Софьи, возглавив при ней посольский приказ и получив статус ближнего боярина.

Представляется вполне оправданным мнение Р.А. Кацнельсон, что отстранение от работ Парфена Петрова вызвано, кроме прочего, и несоответствием довольно архаичных декоративных форм возводимой им трапезной новым художественным требованиям конца XVII века.

Известно, что с 1672 года, с одиннадцатилетнего возраста, воспитателем царевича Феодора Алексеевича «определен был знаменитый богослов и ученый того времени Симеон Полоцкий, ставший лично известен царю Алексею Михайловичу еще во время Польской войны 1655 г.». В обиходе молодого царя Феодора Алексеевича проявились «...две черты, унаследованные им от отца:

1) некоторое влияние на старомосковский царский уклад жизни западноевропейской, главным образом польской культуры, проявившееся преимущественно в сфере эстетической, а затем в одежде царя, царедворцев и бояр и в строительстве царских дворцов и церквей;

2) церковно-благочестивые обычаи этой жизни. Ф.А. является продолжателем своего отца относительно украшения царского дворца в новом вкусе (на польский и немецкий образец)...». Феодор Алексеевич знал польский и латинский языки, «первый из русских надел польское платье, чему последовали и все придворные».

Василий Васильевич Голицын, которому, вероятно, было поручено ведение спорного дела, вполне соответствовал требованиям нового времени. Человек чрезвычайно даровитый и образованный, он, как свидетельствуют биографы, «прекрасно знал языки немецкий, польский, греческий и латинский». Привлекая к «досмотру» и работам по перестройке «подмастерья Оську Старцева», он хорошо знал о его многочисленных работах в качестве зодчего и эксперта как в Кремле, так и на других важных объектах Москвы и Подмосковья. Возможно, В.В. Голицыным были изысканы и средства не просто на достройку - на многодельную и дорогую перестройку здания.

Точной даты окончания строительства трапезной пока не найдено; предполагается, что перестройка и достройка продолжалась с 1683 по 1685/1686 (?) годы; но поскольку последняя челобитная по делу датируется 31 мая 7195 годом (1687), то, возможно, полное завершение работ можно отнести к этому году.

Надо отметить, что в Правилах монастыря, относящихся к 1685 году, оговаривалось необходимое соблюдение братией следующих предписаний, касающихся трапезы:

«d. В братской трапезе, кухне, кладовых и погребах наблюдалась бы чистота, опрятность и во всем бережливость; все бы братия приходили в общую трапезу в приличном одеянии, и в оной сидели благочинно в совершенном молчании, питающе дух свой втайне молитвою, ум слушанием чтения, а тело с благодарением предлагаемыми брашнами.

е. Не дозволять своевольно брать без благословной вины братскую пищу по келиям, а кольми паче не угощать оною приходящих без благословения Настоятельского, в отвращение от сего могущих быть беспорядков. Никто также не должен из братии никого из посторонних вводить с собою в трапезу для вкушения без ведома Настоятеля или Наместника».

Дальнейшие сведения о трапезной относятся уже к XVIII веку. Серьёзные государственные преобразования, проводимые Петром I, безусловно, подорвали благополучие Симонова монастыря, так что всё чаще оказывалось, что на поддержание ветшающих построек у монастыря нет средств.

В 1703 году требовалось «В трапезную церковь к печному делу образцов кирпичю на 4 рубли...». В 1725 году явилась необходимость в починке кровель во всём монастыре, в том числе и на трапезной церкви; ветхости осматривали «Кирил Чичерин, Петр Лебятинской».

К 1730-м годам во всём монастыре обнаружились многочисленные ветхости. В 1731 году их осматривал архитектор И.Г. Устинов, в 1733 - И.А. Мордвинов, которые составили подробную опись с указаниями о необходимых ремонтных работах, но, похоже, денег на них так и не поступило. Указом от 20 февраля 1734 года «...велено от учинившегося в том монастыре того же февраля 7 дня от топления трапезной печи пожару сгорелую на той трапезной церкви деревянную кровлю и упадшей внутри той церкви средней деревянной большой подзор с медным паникадилом осмотреть и учинить смету...».

Однако доношение о ремонте поступило только в сентябре 1737 года: «... 6) на погорелой трапезной церкви глава каменная опасна вновь жестью и крест поставлен новой золоченой; 7) на той же церкви и над олтарем кровля покрыта вновь тесом и выкрашена; 8) трапеза и при ней над податками своды покрыты лубьем...» При этом 13 октября того же 1737 года сообщается: «... а на показанной трапезе чрез многопрошедшее время от дождей своды протекли и стали рушится и для того ныне кровлю начали строить заемными денгами, не допуская до крайнего разрушения и опасаясь, чтоб к недосмотрснию не пришлось».

В июне 1740 года в монастырь был послан архитектор Иван Мичурин, который в апреле следующего года подал опись ветхостей построек, в том числе трапезной. В ней, в частности, говорится о разрушениях «каменных переходов» вокруг трапезной церкви и государевой палаты, а также «заднего каменного крыльца» и предписывается все поврежденные детали разобрать и вновь сделать. Отмечается ветхость кровли («...подле той же трапезы над переходами крышка тесовая ветха...») и запущенность интерьера, где «...живописное писмо облиняло и окоптело...». Какие из ветхостей этой обширной описи были устранены, сказать трудно, но можно предположить, что выполнены были только самые неотложные работы.

В 1771 году Симонов монастырь из-за моровой язвы был закрыт и превращен в карантин. «В скором времени вся выведенная братия погибла в Новоспасском монастыре от заразы».

Последние документы, свидетельствующие о состоянии трапезной перед упразднением монастыря, относятся к 1774 году. 24 января архимандрит Амвросий писал в прошении: «...а пятая церковь с большою трапезою преп. Сергия чудотворца, хотя в ней и печь имеется, но она еще в бытность покойного архимандрита Гавриила как за величиною оной церкви и трапезы, так особливо за опасности! и за порванием железных двух связей и ветхостию печи, в зимнее время многие годы не топилась и ныне не топится, а ранние литургии в зимнее время служатся в холодных церквах с немалым трудом». Тем не менее, 17 ноября того же года архимандрит просит дозволения весь обветшавший иконостас в храме сделать вновь, «кроме царских дверей и четырех местных образов, и в оный иконостас написать другие местные образа на кошт доброхотного дателя, ротмистра, вкладчика Симонова монастыря, Якова Афанасьевича Татищева». Контора разрешила все возобновить и по окончанию работ церковь освятить.

В июле 1776 года Синодальная контора дозволила также «имевшийся на царских вратах, построенных от давних лет, серебряный, по местам вызолоченный и убранный разных родов каменьями, оклад снять, серебряные места отбелить, золоченые открасить и каменья вычистить». Это потребовалось сделать, «по приличности вновь всего иконостаса со образами построенного и позолоченного коштом вкладчика ротмистра Якова Афанасьевича Татищева». Оклад возобновлен на его же средства.

Однако, несмотря на старания настоятеля, монастырь именным указом от 6 мая 1788 года велено было упразднить «для учреждения в нем гошпиталя, и отдать в ведомость главного Криге-Комиссариата».

По возобновлении монастыря весной 1795 года Сергиевская церковь с трапезной, как одна из основных построек, функционирующих в суровом климате круглый год, приводится в порядок в первую очередь. В июле 1796 года подано доношение с просьбой «...во имя преподобного Ксенофонта храм соорудить в означенной Сергиевской трапезе на одной стране, а на другой иной придел устроить во имя святителя Афанасия Александрийского...». Уже 29 ноября того же года архитектор Московской управы благочиния Николай Легран рапортует: «Во исполнение полученнаго... сего года минувшего октября 4 дня приказа... учиненной специальной план Симонову монастырю и при нем расположение церкве преподобнаго Ксенофонта с разрезом; так же расположение церкви Сергия Чудотворца с трапезою; разрез оной трапезе и фасада церкве и трапезе, при сем представляю на благоусмотрение».

Подписной чертёж 1796 года архитектора Николая Леграна «План расположения церкви преподобного Ксенофонтия с трапезою, в коей имеется придел Сошествия Святаго Духа» опубликован в издании «Памятники архитектуры Москвы». Однако два иных чертежа, приведённые там же (фасад и план трапезной) и приписываемые Н. Леграну, не могут относиться к концу XVIII века (см. об этом ниже).

7 октября 1798 года получен «...указ о устроении в трапезе Сергиевской церкви двух приделов, 1-й во имя Афанасия Александрийского и муч. Гликерии, а 2-й во имя преп. Ксенофонта и Марии...».

Приделы устроены на средства московского купца А.И. Долгова, сын которого позже пристроил летнюю трапезную с южной стороны здания. 20 ноября 1800 года вновь устроенные приделы были освящены.

Достаточно долгое время, потребовавшееся на устройство двух приделов, может объясняться, кроме прочих причин, проведением и других работ в трапезном зале. Пока не обнаружены чертежи перестройки трапезной, достоверно подтверждающие авторство Н. Леграна и определяющие характер предполагаемых им работ. Не найдены также иные документы об изменении первоначального декора оконных и дверных обрамлений в помещении. До получения достоверных сведений можно предположить, что перестройка интерьера трапезной была осуществлена именно в эти годы.

Из описи церковного имущества 1804 года следует, что к этому времени трапезная с новыми приделами полностью приведена в порядок: «Церковь преподоб. Сергия игумена Радонежского чудотворца каменная и при ней трапеза большая каменная. На оной церкви одна глава на главе крест железный. Как и церковь, глава, олтарь, так и трапеза все крыты железом листовым...».

«При вышеозначенной Сергиевской церкви в большой трапезе на правой стороне придел святого Афанасия патриарха александрийского. В оном иконостас и царские врата столярной работы с резьбою вызолочены на полимент... червонным золотом. На царских вратах написана тайная вечеря...».

«В оной же трапезе на левой стороне придел преподобного Ксенофонта и дружины его. В котором иконостас и царские врата столярной работы с резьбою, вызолочены на полимент червонным золотом. На царских вратах написано сошествие Святого духа».

В начале 1805 года поступило прошение жены графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина графини Прасковьи Васильевны об устройстве придела во имя св. муч. Валентина и о перенесении тела покойного мужа в этот придел. При этом предполагалось использовать существующую пристроенную палатку: «... с полуденной стороны состоящую при том этаже палатку удобно обратить в церковное устроение... на что и графиня Мусина-Пушкина изъявив свое согласие поданным... прошением просила о дозволении обратить ту палатку в церковное устроение коштом ея и во имя святаго мученика Валентина, причем приложила той палатки профиль с планом и фасадом...».

Поскольку дело было связано с перенесением уже захороненного тела, что запрещалось законом, на это потребовалось специальное высочайшее разрешение.

Однако в процессе исполнения замысла старая палатка была снесена: «К настоящей теплой церкви, с южной стороны, была приделана небольшая палатка, сообщающаяся с церковию полукруглым окном, для уединенного богомолья Царя Феодора Алексеевича, во время священнослужений. Сия палатка за ветхостию и по причине распространения храма уничтожена 1805 года, а дверь в оную закладена».

8 августа 1806 года освящение уже готового нового придела было разрешено.

В 1812 году в монастыре стояло неприятельское войско, разорившее и ограбившее храмы, однако уже И декабря того же года «по возобновлении освящен» придел во имя свт. Афанасия и св. муч. Гликерии; 22 марта 1813 года - придел прп. Ксенофонта и Марии, а 25 сентября - «храм во имя Преподобного Сергия».

5 апреля 1815 года архимандрит Герасим просит об освящении Валентиновского придела: «...чтоб приготовленная ею [графиней Мусиной-Пушкиной] вновь церковь, естли возможно, освящена была, в день тезоименитства покойного супруга ея, то есть сего апреля в 21 день, а потому и прошу, оную церковь освятить, для чего и светлый антиминс откуда следует, получить, дозволить...». К 21 апреля подготовить всё необходимое не успели, но 1 мая был выдан «освященный на атласе антиминс» и придел освящен.

Около 1820 года обветшавшая южная пристройка XVII века, где находились помещения для приготовления и раздачи пищи, была частично разобрана (второй этаж). «Коштом» надворного советника Долгова «с южной стороны к паперти пристроена... большая братская трапеза с поварней и хлебней, и вся росписана».

Обнаруженная в фонде М.И. Александровского в бумагах Н. Скворцова «Летопись Симонова монастыря» велась, вероятно, с мая 1825 года и содержит очень подробные, местами подённые, сведения обо всех работах, проводившихся в монастыре вплоть до мая 1849 года. Из этих записей стало известно:

19 июня 1825 года. «Расписана летняя братская трапеза за 250 рублей».

23 июня «Расписана под Сергиевским алтарем палатка, где крест, на масле за 170 руб., на монастырском хлебе».

30 августа 1831 года «... в Сергиевской теплой церкви тщанием оного монастыря Архимандрита Мельхиседека начались перестройки... Каменная 2-х этажная небольшая ризница, бывшая на южной стороне среднего Тихвинского (тогда Сергиевского) олтаря, где теперь Валентиновский придел, сломана до основания, а из кирпича оной ризницы сделана с севера в проломанную в стене дверь Сергиевской настоящей церкви, крытая лестница, но оная недолго существовала...».

С 21 октября по 1 ноября «... всю трапезную церковь внутри чистили пеклеванным хлебом, а окна и печи красили под мрамор».

6 ноября. «В трапезной церкви между двумя приделами Афанасьевским и Ксенофонтовским начали ставить новый третий придел во имя Тихвинской Божией Матери».

21 ноября. «Новый между приделами Афанасьевским и Ксенофонтовским придел Тихвинской Божией Матери, еще не озлащенный, освящен Архим. Мельхиседеком с четырьмя иеромонахами».

1833 год. «В летние месяцы озлатили придел Тихвинской Божией Матери...».

В Сергиевской трапезе вновь сделаны две печи. Расписывали Сергиевскую трапезу масляными красками...».

12 сентября того же года. «По расписанию Сергиевской трапезы и озлащении иконостаса Тихвинской Божией Матери, по приглашению вкладчицы купчихи Соколовой, служил в оном приделе, по малом освящении оного, Митрополит Филарет с двумя архимандритами... и двумя иеромонахами».

1834 год. «Паперть в теплую церковь покрыта и ограждена стеклянными рамами».

В апреле 1839 года «...чистили и в теплой церкви три иконостаса - Тихвинской Бож. Матери, Афанасьевский и Ксенофон-товский... В сем месяце промывали водой с поташом и мылом и протирали щетками и губками закоптевшую живопись на своде в Сергиевской трапезе».

Однако самая серьёзная перестройка Новой трапезной началась, когда завершались работы на основной постройке этих лет в монастыре - грандиозной колокольне (1835-1839 гг., арх. К.А. Тон).

Весной 1839 года «кредиторы покойного Графа Мусина-Пушкина-Брюс», продав дачу Дербень, пожертвовали «на возобновление в Симонове монастыре церкви 39803 р. 26 коп.». Необходимые документы оформлялись по ходатайству графа Александра Христофоровича Бенкендорфа.

Материалы дела, хранящиеся в фонде монастыря, к сожалению, не содержат сведений об авторе проекта пристроенных приделов. Разрешено устроить приделы «... один с правой стороны, во имя св. мученика Валентина, мученицы Параскевы и Василия Блаженного над прахом рода графов Мусиных-Пушкиных, а другой с левой стороны во имя преподобного Сергия над прахом рода Лепехиных. При чем, представляете планы и фасад, профили и смету на пристройку означенных приделов...».

Сохранились копии чертежей, выполненных архитектором А.Г. Григорьевым в 1836 году: копия с чертежа северного фасада, разреза и план первого этажа. Но приделы возведены по иному проекту, от которого сохранились только копии планов. Были тщательно просмотрены два достаточно подробных биографических словаря с хорошим справочным аппаратом: работа М.В. Дьяконова и справочник «Зодчие Москвы». Однако попытки установить авторство чертежей пока успехом не увенчались. В словаре М.В. Дьяконова упоминается, что Александр Сергеевич Кутепов (23.08.1781 - 06.04.1855) «в 1848 г. составил чертежи Новоспасского монастыря и церкви при нем, церкви при Симоновом монастыре в Москве (план-акварель)», но для уточнения характера, даты чертежа церкви в Симоновом и его принадлежности Новой трапезной необходимо провести серьёзную проверку в нескольких архивах по ссылке автора словаря.

Здесь уместно уточнить датировку уже упоминавшихся опубликованных чертежей, приписываемых Н. Леграну. Исходя из текста «Летописи Симонова монастыря», в начале ноября 1831 года в трапезной «между двумя приделами Афанасьевским и Ксенофонтовским начали ставить новый третий придел во имя Тихвинской Божией Матери», который был вскоре, «еще не озлащенный», освящён. Он просуществовал до сентября 1841 года, когда престол был перенесён на место Сергиевского (в объёме церкви) и «Сергиевская, а ныне Тихвинская церковь опять соединилась с трапезою тремя входами». Таким образом, опубликованный план может датироваться временем между 1830 и 1840 годами, но до пристройки новых приделов.

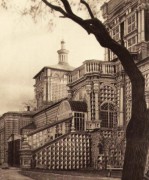

Наиболее выразительным доказательством принадлежности чертежа северного фасада тому же времени может служить вид главы храма, претерпевшей, вероятно, перестройку в 1840 году вместе с конструкциями крыши. Во всяком случае, на гравюрах и литографиях 1820-1830-х годов изображена традиционная глава на барабане, стоящем на ярусе кокошников. Изображение главы на двухъярусном барабане встречается не ранее 1838-1843 годов.

К 5 июня 1839 года была разобрана до основания Валентиновская церковь, «бывшая на том же месте, где теперь новая 2-х этажная», в июне же сломали «с северной стороны паперть, через которую ходили под Сергиевскую церковь ко кресту»; «с северной стороны Сергиевской церкви разломаны до основания кирпичные переходы на столбах со сводами, кирпичным над оными сводами полом, и с карнизом из белого камня, строенные вместе с сею церковью. Таковые же переходы были и около чертогов царя Феодора Алексеевича... но когда отломаны неизвестно»; «...каменная лестница широкая в сухой погреб под церковью; лестница сия выбрана, завалена и дверь закладена кирпичем; в сии же погреба завалены и заложены еще три двери, а всех дверей в погреб с северной стороны заложено четыре».

Когда освидетельствованные «планы, фасады и профили» возвращены были в монастырь, состоялась закладка новых приделов: 14 июня Сергиевского, несколькими днями позже Валсн-ТИНОВСКОГО.

С весны 1840 года работы пошли и на старой Сергиевской церкви: «...сломали железную крышу и железные стропила сняли... покрыли оную крышку новым железом по дерев, стропилам. Под крышку вместо карниза подбиты доски, а углы церкви сверху до пояса обиты тесом, около шеи обведен деревянный обруч, которого прежде не было, и обит железом; на стенах церкви положены три венца из дерева, и на них утверждены деревянные переводы и стропила».

Как уже говорилось, эта запись свидетельствует о том, что двухъярусное завершение храма, видимое на всех изображениях, начиная с 1838-1843 годов, возведено было в процессе перестройки здания. Надложенные три деревянных венца, на которые опирались «переводы» и стропила, повысили отметки крыши, в том числе и её верха, что повлекло за собой перестройку главы. Тогда же, вероятно, появились и накладные дощатые пилястры на углах четверика, на ярусе под кровлей, где расположены декоративные кокошники.

После разборки над Сергиевским алтарём железных стропил была поднята до уровня верха стен приделов и восточная стена алтарного объёма, при этом, как видно на фотографиях, выполненных до оштукатуривания кладки, первоначальный карниз остался в неприкосновенности. Все новые крыши были окрашены медянкой.

В «Летописи Симонова монастыря» подробно зафиксированы этапы завершения строительства. В 1841 году отделывались все помещения. Оштукатуривались стены, настилались полы, в новых приделах устраивались иконостасы; в Тихвинской церкви (бывшей Сергиевской) расчищался и вновь золотился выкрашенный «белою краскою» существовавший иконостас. «Итак, Сергиевская, а ныне Тихвинская церковь опять соединилась с трапезою тремя входами; средний ход поднят выше на три четверти; тут вырубили вверху 4 железные связи, дабы они не производили безобразия».

«В трапезной церкви между окнами витые столбы раскрашены разными красками, а капители и пояски столбов покрыты паталью, также и шары над столбами; в некоторых местах поновлена живопись... Клиросы в Тихвинской церкви сделаны новые с раззолоченными болясами... повешено большое новое медное посеребреное паникадило, о 30 подсвечниках, хорошей работы, устроенное Московским купцом Семеоном Андреевичем Сыромятниковым».

9 ноября 1941 года, в воскресенье, архимандрит Мельхиседек освятил придел Тихвинской Божией Матери.

Придел «во имя Св. муч. Валентина, Параскевы и Св. Василия Блаженного, устроенный на иждивение графов Мусиных-Пушкиных над их гробами, по правую сторону Тихвинского алтаря» был освящен 18 июля 1843 года; через год, 18 июня 1844 года был освящен северный придел прп. Сергия Чудотворца, выстроенный на иждивение статского советника Сергея Лепехина.

В 1845 году работы ещё продолжались, но в основном касались отдельных переделок внутри помещений. В сентябре «...в летней братской трапезе и кухне разломаны две огромные печи, соединенные вместе, и сделана одна печь в кухне».

В 1846-1847 годах были предприняты попытки упразднить внутри трапезного зала приделы, построенные в конце XVIII века, однако разрешение на это переустройство получено не было. «...Но не одобрив проект устройства трапезы Сергиевской церкви после снятия 2-х приделов, по его неблаговидности, Отделение полагает устроить внутренность трапезы, как изображено на присланном при сем особом чертеже». Летом 1847 года, не получив разрешения на сломку приделов, «поновляли живопись во всей Сергиевской церкви...».

Дальнейших существенных изменений в трапезной не происходило, проводились в основном работы по поддержанию здания в пристойном состоянии. По установленному во второй половине XIX века правилу, на все производимые работы испрашивалось разрешение в Императорском Московском археологическом обществе (ИМАО), поэтому сведения о них откладывались в архивах как Общества, так и монастыря.

Обновление стенописи в Тихвинской церкви производилось в 1890 и 1900 годах. В 1900 году «поновлялись фрески» в приделах св. Валентина и прп. Сергия.

В 1907 году по согласованным чертежам в Тихвинском храме было устроено центральное водяное отопление. Проект был выполнен фирмой «Кертинг», со стороны Общества наблюдать за ведением работ «поручено члену Общества З.И. Иванову». При этом рекомендовалось, «чтобы дымовая труба была устроена в простенке восточной стены, позднейшей к храму пристройки с юго-западной стороны, при чем, имеющийся в настоящее время под храмом ледник было бы желательно устроить в другом каком-либо здании, дабы не портить сыростью древнего памятника».

В сентябре 1910 года собирались провести работы «для освещения паперти при теплом Тихвинском храме». Московский синодальный архитектор И. Злобин предписал: «...в виду предполагаемого пробития арки из паперти в трапезную (имеется в виду летняя трапезная в южной пристройке) вместо существующей небольшой двери... а также увеличение входных дверей по высоте разборкою стенки сверху сих дверей толщиною в один кирпич... необходимо запросить Археологическое общество не найдет ли оно препятствий к разрешению произвести означенные работы». В октябре было выдано разрешение ИМАО на пробивку арки и не разрешено расширение наружной двери «как искажающей древний вид входа».

К сентябрю 1910 года выполнялись и были уже выполнены следующие работы: «в Тихвинской церкви живопись промыта, настлан паркетный пол; в приделах Ксенофонта и Марии и Афанасия и Гликерии иконостасы в ремонте; в трапезе пол дощатый, «печь из ленточных изразцов 3х4 в. с карнизом и цоколем»; в «Государевой палате» - трапеза; хотят обратить в библиотеку; перед входом, предназначенным к перестройке, отмечены живописные сюжеты; по поводу живописи в сенях замечено, что она «старее, чем в трапезной».

Епископ Мисаил писал о проведённых работах этого периода: «В 1910 году запущенная хлебопекарня... вновь открыта в исправленном приличном виде... в том же году закоптелый большой Тихвинский храм сверху до низу, т.е. потолки и степы, промыт. К тому же поправлено ветхое паникадило...».

«В 1910 и 1911 годах, на средства потомственной почетной гражданки Московской, Анны Степановны Бахрушиной, произведен капитальный ремонт с богатыми и изящными украшениями, многоценными, в Тихвинской, теплой, 5-ти престольной церкви, в летней братской трапезе и колокольне, а именно: обновлена и украшена большая пятипрестольная... теплая Тихвинская церковь; в двух приделах ее иконостасы и иконы промыты, по местам исправлены, большие киоты запрестольных икон... и царские врата с навесами позолочены, клироса окрашены, старый паркетный пол, местами погнивший, вынут и на место его поставлен новый паркет, в трех алтарях полы покрыты новым линолеумом».

«...В летней трапезе братской, несколько лет стоявшей в запущении и жалком виде без употребления... вновь устроена арка широкая для освещения сеней церковных; в ней произведены штукатурные и малярные работы по устройству нового потолка и подоконников, окрашены масляной краской пол и рамы, реставрированы стенные иконописи (числом 14), вновь написана на стене большая икона - насыщение Иисусом Христом пятью хлебами 5000 человек».

«В течение короткого времени - около 2 лет... (архимандритом Андреем Садовским) сделано много для благоустройства монастыря, при пособии разных... благотворителей, именно: возобновлен и реставрирован внутри и снаружи обширный Тихвинский храм теплый, наружные стены которого разделаны разноцветными шашками в древнем стиле масляною краскою...».

«В 1911 году, на средства монастыря, проведены по стенам обновленной братской столовой железные трубы для нового духового отопления».

На этом, собственно, история строительства, перестроек и ремонтов Новой трапезной кончается. Далее наступает полоса её варварского разрушения.

К началу (или в начале) 1920-х годов монастырь был упразднён. В публикациях встречаются разные даты его закрытия, от 1918 до 1923 года, но для истории трапезной важно, что в 1923 году, по сведениям П. Паламарчука со ссылкой на рукопись М.И. Александровского, «в монастыре устроен музей, занявший Тихвинскую церковь с трапезной. В задней части повредились своды, что требовало значительного ремонта». В 1928 году, как писал «Московский краевед», «... восстановлены прежние детали в помещении при б. трапезной (арх. Н.Д. Виноградов) и самое помещение приспособлено для музея».

С музейной экспозицией связана и легенда о якобы существовавшем подземном ходе, ведущем прямо в церковь Рождества в Старом Симонове: «Старожилы столицы вспоминали, что вход в него (музей) был из так называемой Царской трапезной. В правом приделе спускались по винтовой лестнице вниз, затем поворачивали направо, потом налево, снова спускались по лестнице и попадали в коридор, в стенах которого виднелись железные двери. Коридор заканчивался обширным помещением: там, в застекленных нишах были выставлены красочные фигуры христианских святых, выполненные из воска. Вероятно, в музей они попали из костела. В других витринах экспонировалась коллекция старинного русского оружия. Здесь же находились саркофаги с останками героев Куликовской битвы. Из этого подземелья, по утверждению очевидцев, можно было подняться в древнюю (XVI век) церковь Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежавшую ранее комплексу Старо-Симо-нова монастыря».

Начальную часть описанного маршрута вполне можно интерпретировать так: спустившись со второго этажа южного придела по винтовой лестнице, посетители музея поворачивали направо, к выходу из нижнего этажа придела, а далее могли, в зависимости от сохранившегося в памяти поворота (направо или налево), попадать или в Келарский корпус (в проём на восточном торне) или, через пристройку, следы примыкания которой видны ещё на фотографиях южного фасада трапезной до реставрации, в помещения под трапезным залом. И в том, и в другом случае мог быть проход по лестнице, поскольку нижний этаж Келарского корпуса был засыпан землёй по самые окна.

Как уже говорилось, при исследовании откопанного фундамента ограды была обнаружена косая «вылазная калитка» недалеко от юго-восточного угла Келарского корпуса, заглублённая ниже уровня подошвы фундамента стены, что может свидетельствовать о проходящем здесь небольшом овраге. Но других свидетельств о «тайных» ходах локационными приборами пока не обнаружено. Поэтому необходимо согласиться с мнением автора работы: «В 1987 году с целью выявления подземных сооружений в монастыре проводилась биолокационная съемка. Были определены места расположения древних фундаментов, колодцев, какой-то галереи. Автор не склонна принимать на веру данные, полученные «лозоходцами». Эти материалы нуждаются в проверке путем проведения разведочного бурения, закладки шурфов и, наконец, осуществления профессиональных больших раскопок. Только после этого на план Симонова монастыря можно будет нанести подземелья, галереи и т.п.».

Основная часть экспозиции музея, организованного в монастыре, размещалась в Новой трапезной. Экскурсии в нём проводились на высоком уровне. Сохранилось известие, что 11 марта 1928 года тематическую экскурсию «Монастырь-крепость XV в.» проводили такие знатоки истории монастыря, как В.И. Троицкий и профессор С.А. Торопов.

Однако возникали и другие планы по использованию большого объёма трапезной. Ещё в 1927 году профсоюз металлистов просил «предоставить Тихвинскую церковь для занятий физкультурой». В одном из помещений в 1928 году работал двигатель: «На этом ветхом своде расположено оборудование мастерской, состоящее из 29 действующих станков с трансмиссиями, 60 тисков и, кроме того, там же находится запас около 300 пудов железа».

В результате бесхозяйственного отношения к уникальному памятнику обрушилось парадное северное крыльцо. Сохранились фотографии, выполненные после обвала и датированные 1928 годом.

Но на этом дело не закончилось. Осенью 1929 года правление Рабочего дворца «Пролетарская кузница» запросило разрешение «на переоборудование трапезной Симонова монастыря под театр для рабочих Ленинской слободы». В. Суходолов в статье «Кинотеатр в трапезной Симонова монастыря» подробно излагает все перипетии дела с привлечением переписки, сохранившейся в архивах. Первоначальный план устроить в здании театр был отвергнут: «Московское управление строительного контроля... сообщило... что находит нецелесообразным тратить 120 тыс. руб. на переустройство трапезной вместимостью в 428 человек...»

Все попытки приостановить бесконтрольное разрушение памятника оказались безуспешными. И декабря 1929 года из учреждения, носившего название Главнаука, в Народный комиссариат по просвещению РСФСР направляется документ, в котором говорится: «... ввиду того что здание трапезной причислено к высшей категории, Главнаука заявляет, что для разрешения проекта требуется ее санкция и просит представить проект на согласование. Основание: «Декрет об охране памятников искусства и старины от 7 янв. 1924 г.».

Далее в статье В. Суходолова приводится переписка по вопросу устройства в трапезной кинотеатра; в документах встречается ссылка на «Декрет об охране памятников искусства и старины от 7 февр. 1929 г.».

12 января 1930 года в Московское управление строительного контроля поступает протест от деятелей Главнауки, в состав которой входили реставрационные мастерские: «Имеющуюся вышку постройки начала 17 века клуб «Пролетарская кузница» желает разобрать до конька крыши основного строения. Со стороны Главнауки имеется протест по отношению разборки указанной вышки, с обязательством производства ремонта таковой, как памятника старины и места для экскурсий».

К концу января 1930 года события в монастыре стали развиваться ещё стремительнее. Из Центральных государственных реставрационных мастерских поступил документ, в котором говорилось: «...Пробивка до 1500 траншей в стенах собора б. Симонова монастыря в целях взрыва его в ближайшие дни поставила вопрос, не может ли этот взрыв отразиться на целости др. здания - трапезной, расположенной вблизи собора.

По поручению Главнауки комиссия в составе директора ЦГРМ Грабаря И.Э., арх. Барановского П.Д. и Максимова произвела 18.01. с. г. обследование состояния трапезной и установила, что при полной сохранности и прочности сводов замечается с одной стороны парапета крен ее вышки. При наличности вышеуказанных обстоятельств комиссия не решилась дать своего заключения по столь ответственному вопросу и просит Управление строительного контроля срочно командировать сегодня своего представителя в Симонов монастырь для совместного осмотра и дачи окончательного заключения».

Однако 22 января 1930 г. запланированное событие всё-таки совершилось: была взорвана значительная часть Симонова монастыря - вся его северная половина. Трапезная и смотровая вышка на ней выдержали взрыв. В статье П. Шара «Конец Симонова монастыря», опубликованной в газете «Вечерняя Москва», с восторгом сообщалось: «...восемь оглушительных взрывов, от которых в ближайших домах Ленинской слободы вылетели стекла, навсегда смели с лица земли «знаменитый» Симонов монастырь». Как писал В. Суходолов, «Автор с особым удовлетворением отметил, что за взрыв рабочие Ленинской слободы долгое время боролись, встречая препятствия со стороны некоторых работников Главнауки и МОНО».

«18 марта 1930 г. в трапезной работала Архитектурная комиссия, которая решала следующие вопросы: 1) устройство кинобудки; 2) переустройство внутренней лестницы; 3) ремонт вышки; 4) снос барабана главки церкви над трапезной.

Первые два вопроса были достаточно мирно проработаны с архитектором П.Д. Барановским. Третий же застопорился, причем Свирский (руководитель работ по переустройству трапезной палаты в кинозал) и другие настойчиво убеждали в том, что вышка будет угрожать общественной безопасности, что она является уже наполовину разрушенной. Барабан решено было снести».

Архитектурная комиссия от 21 марта «пришла к заключению, поскольку оставшаяся часть парапета находится в состоянии малоудовлетворительном - таковой сломать до корпуса вышки. Самую вышку, поскольку таковая не представляет опасности с технической стороны, покрыть железной четырехскатной крышей...

«... Только в начале 1931 г. киноклуб был, что называется, сдан в эксплуатацию. Есть сведения, что летом 1931 г. в клубе проводилась выставка проектов Дворца культуры Пролетарского района. А вот найти документы, подтверждающие, что трапезная использовалась как кинозал, не удалось. Похоже, что дело так и не довели до конца, хотя были истрачены большие средства /по сведениям П. Васильева, 25 000 рублей, а главное - серьезно пострадал очень ценный архитектурный памятник».

Судя по фотографиям, сделанным П.В. Клепиковым в 1942-1943 годах, трапезная, как, вероятно, и другие уцелевшие монастырские здания, использовалась в эти тяжёлые годы в качестве жилья: перед её северным фасадом был разбит регулярный огород с грядками; на фотографии начала 1950-х годов у восточного фасада ещё видно развешенное бельё.

К счастью, чудом сохранившийся памятник, фотографии которого входили во все издания до 1917 года, в дальнейшем не мог оставаться без внимания исследователей. Уже в 1943 году были проведены первые достаточно подробные обмеры трапезной. Как счастливое исключение среди немногочисленных археологических работ в послевоенные годы, «когда материалы реставрационных раскопок оставались неопубликованными», отмечает известный археолог Л.А. Беляев «раскопки 1945 г. на трапезной Симонова монастыря». Научные публикации Р.А. Кацнельсон и Е.В. Михайловского заставили обратить внимание на памятник, но его судьба от этого не стала счастливее.

Когда в 1955 году в мастерскую по реставрации памятников архитектуры, незадолго до этого созданную в составе института «Моспроект», пришёл заказ на обмерно-исследовательские работы по объектам Симонова монастыря, осуществить все намеченные планы по изучению здания Новой трапезной, как и остальных построек, оказалось невозможным. В том «Материалы предварительного исследования и проектно-реставрационное задание» 1956 года сведения о Новой трапезной не вошли. В «Отчете о реставрационных работах 1958 года» авторы писали: «Закончить проектные работы было невозможно из-за отсутствия лесов, заселенности объектов, отсутствия рабсилы для производства шурфов и зондажей и из-за сильных искажений зданий многочисленными перестройками, что крайне осложнило исследование... Параллельно велись работы по приспособлению здания новой трапезной под цеха Промкомбината МДО «Рыболов-спортсмен», которому был в 1957 году передан в аренду ансамбль». В отчёте отмечалось, что работа «велась беспорядочно, отдельными участками», отсутствовало своевременное обеспечение строительными материалами. Ни на одном из объектов работы не были закончены.

Работа по приспособлению здания Новой трапезной для нужд промкомбината производилась силами его строительного цеха. «Зимой 1957-1958 гг. после освобождения зала 2-го этажа от общежития ЗИЛ, были разобраны все временные перегородки, деревянный помост сцепы (четверик церкви)... В помещении зала и церкви была отремонтирована поздняя штукатурка, побелены своды и покрашены масляной краской стены... В помещениях зала и церкви проведен газ, электропроводка, установлены станки и рабочие столы цехов Промкомбината...».

В 1965 году выполняется проект приспособления для того же промкомбината «Рыболов-спортсмен», в котором автор, архитектор Е.А. Дейстфельдт, пыталась на основании «условий технологического процесса» разместить в древних помещениях производственные цеха с наиболее щадящим режимом работы, предлагая вывести из здания компрессорные установки и санитарные узлы.

Но, как показала практика, проект был грубо нарушен. Когда в 1983 году в мастерскую (к этому времени мастерская под № 13 входила в состав управления «Моспроект-2») вновь поступил заказ на проектно-исследовательскую работу по Симонову монастырю, Новая трапезная была доведена до аварийного состояния. Во многих помещениях были установлены гальванические ванны, из которых, судя по неработающей канализации, регулярно происходила утечка агрессивных вод. Свод в северо-западной палате 1-го этажа рухнул, крестовые своды южного придела были близки к падению; в подвалах на высоту не менее 80 см стояла вода. Химический анализ воды подтверждал её агрессивность. Белокаменный цоколь стены южного придела, несмотря на проведённые в 1980-х годах мероприятия по его очистке и обессоливанию, до сих пор даёт на своей поверхности чудовищные высоты.

В начале 1980-х годов промкомбинат «Рыболов-спортсмен» был выведен с территории монастыря, здание стали занимать производственные цеха объединения «Росмонументискусство». К сожалению, грандиозному плану превращения сохранившейся части ансамбля Симонова монастыря в культурно-просветительный центр, с музейными функциями в том числе, который возник в это время, так и не суждено было сбыться. Уже к концу 1980-х годов финансирование реставрационных работ резко сократилось, а с 1992 года прекратилось совсем.

31 декабря 1991 года была зарегистрирована община глухих, и для Новой трапезной с храмом в честь Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря началась новейшая история её существования.

Шитова Л.А. «Симонов монастырь: зеркало истории»

27 ноября 2016

27 ноября 2016

27 октября 2017

27 октября 2017

![Симонов мужской монастырь. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери, Лубок [18-- год], Москва, Южный административный округ (ЮАО), г. Москва](https://sobory.ru/pic/03300/03318_20211025_1026240t.jpg)

Комментарии и обсуждение