История Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате восходит к 70-м годам XIX в. Верненская крепость в Семиречье, у подножия Заилийских гор, была основана по указу императора Николая I в 1855 г., а уже в 1867 г. городок становится областным центром Туркестанского края. Верный быстро приобретал все большее политическое и культурное значение в Туркестанском крае. В 1871 г. была основана Туркестанская епархия Русской Православной Церкви. Новая епархия объединила земли современного Южного и Западного Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Ее центром стал город Верный.

Сюда в мае 1872 г. прибыл первый архипастырь вновь учрежденной кафедры – Преосвященный епископ Софония (Сокольский). По архивным документам тех лет, количество прихожан на тот момент составляет около 1800 человек (ЦГА РК, ф.44, оп.1, дд.502262, 502267) и поэтому в скором времени принимается решение о строительстве нового кафедрального собора вместимостью 1500 человек.

Однако прошло десять лет, пока в 1882 г. были сделаны первые проектные предложения. Небольшой конкурс архитекторов П. Гурдэ и Г. Серебренникова, организованный Комитетом по строительству совместно с епархиальным управлением, был решен в пользу Г. Серебренникова. Его проект признается «более подходящим как по размерам, так и по изяществу и стилю для кафедрального собора». Но затянувшееся открытие финансирования, смерть архитектора и разрушительное землетрясение 1887 г. внесли изменения в постройку собора.

Землетрясением была уничтожена большая часть построек Верного. Оно стало серьезным предостережением строителями молодого города. Широкомасштабное исследование и анализ конструкций уцелевших зданий, их сопоставление с конструкциями разрушенных было осуществлено специальной комиссией из лучших российских инженеров. Результаты ее работы показали, что каменные постройки пострадали во много раз сильнее деревянных: 1800 из них разрушилось, в то время как 800 деревянных остались невредимыми. Эти данные Областной строительный комитет учел при разработке «Правил для возведения казенных и общественных построек в местах Семиреченской области, подверженных землетрясениям», утвержденных Министерством внутренних дел Российской империи в 1889 г. В соответствие с этими правилами запрещалось возведение в сейсмических районах крупных зданий из кирпича и камня, рекомендовалось использовать древесину, здания делать рубленными, на каменных фундаментах с устройством подвалов и укреплением стен по углам вертикальными брусьями, стянутыми болтами.

Для кафедрального собора Туркестанской епархии возводится временное здание на территории Губернаторского сада – сегодняшнего парка имени 28-ми Героев-панфиловцев, так как церковь Большеалматинской станице, где она размещалась до землетрясения, была целиком разрушена. Храм имел один предел во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и потому назывался Софийским. Всем известно: ни что не бывает более постоянным, чем временное. Так с постройкой временного здания проблема возведения нового - капитального - была отодвинута на второй план. Сколько ремонтов пришлось претерпеть ему из-за того, что было построено в спешке и из некачественных материалов! Объем временного собора уже очень скоро перестал соответствовать нормальному функционированию, в результате галереи были перестроены и превращены во внутренние помещения, а позже - пристроена и колокольня. Сюда же в 1894 г. помещаются привезенные из Гатчины новые 8 колоколов, из которых самый большой весил 249 пудов 17 фунтов (ЦГА РК, ф.153, oп.1, д.240). В 1907 г. эти же колокола будут водружены на колокольню Вознесенского кафедрального собора.

Несмотря на постоянные ходатайства сменяющихся епископов Туркестанской епархии перед самыми высокими инстанциями, новый проект для Кафедрального собора был разработан лишь к концу 90-х г.г. Этот виток в его истории строительства связан с приездом в Верный в 1893 г. нового епископа Григория. Он предложил использовать для строительства средства, полученные городом от Всероссийского кружечного сбора по церквам в пользу пострадавших от землетрясения жителей города Верного и селений Семиреченской области. Эта идея была рассмотрена и одобрена Генерал-губернатором и Туркестанской епархией. В 1894 г. выделяется под храм земля, и место это освящается. Однако из-за строительства, развернувшегося по всему Семиречью после землетрясения, проект собора разрабатывался так долго, что к 1898 г. уже новый епископ - Аркадий - вынужден был снова ходатайствовать об ускорении процесса, так как без проекта, утвержденного Святейшим Синодом в Санкт-Петербурге, об открытии подобного финансирования на строительство собора не могло быть и речи. К этому моменту временный кафедральный собор уже совсем не соответствовал требованиям по вместимости и успел прийти в состояние, грозящее обрушениями (ЦГА РК, ф.44, оп.1, д.50608, стр.21).

Наконец, в 1899 г. архитектором Константином Аркадьевичем Борисоглебским был предоставлен на утверждение Строительному комитету и Епархии проект для здания собора. Рассматривая его в 1900 г., Строительное отделение Семиреченского областного правления отметило, что "величественный и поместительный Собор должен быть в нашем городе Верном как для поддержания престижа русского имени и православной веры сея представителем в мусульманском крае..."(ЦГИА РУз, ф.И-1, оп.10, д.18, стр.35). Этот документ дает возможность проследить, каков был первоначальный замысел Борисоглебского, как он изменялся на протяжении всех последующих лет, даже в разгаре строительства: "Ввиду местных землетрясений постройка проектирована деревянная со стенами в виде сруба, на каменном фундаменте и цоколе, под железной крышей, с деревянными полами, штукатуренными известью внутри и снаружи стенами и потолками, отопление печное. Церковь трехпредельная, рассчитана примерно на 2000 прихожан и в достаточной степени снабжена службами... План, вообще, вполне удобен. Фасад разработан довольно изящно, но массы неудовлетворительны в виду того, что главный купол мало доминирует над боковыми..."(ЦГИА РУз, ф.И-1, оп.10, д.18, стр.35).

С этого момента чертежи вместе с пояснительной запиской и сметой отправились в длинное путешествие по различным инстанциям Верного, Ташкента, Санкт-Петербурга, вызывая бури сомнений и предложений. Например, резко критиковалось то, что собор должен был возводиться из дерева. В первую очередь с точки зрения сложного обеспечения пожарной безопасности. Возникали опасения по поводу возможного заражения древесины грибковыми болезнями. Беспокоил слишком большой объем здания, ведущий к высокой стоимости, а также к трудностям в обеспечении сейсмостойкости. Подвергалось сомнению даже отопление: предлагалось заменить запроектированное печное центральным паровым или водяным. И, конечно же, критиковались архитектурные формы собора и отделка: вместо купола на центральном барабане, конечно же, должен быть шатер (а был бы шатер, то стать ему куполом ...), и штукатурку фасадов - заменить на деревянную обшивку, дабы не имитировать каменное строение, а подчеркнуть его деревянную сущность... Все как во все времена: споры и обсуждения, за которыми стояли годы... За это время даже успел появиться альтернативный проект архитектора Сергея Константиновича Тропаревского. В конечном итоге, в 1903 г. в Санкт-Петербурге Святейший Синод утверждает скорректированный и дополненный инженером А.П. Зенковым проект К.А. Борисоглебского и новую к нему смету. Комитет по строительству нового собора формируется уже в начале 1904 г., и, наконец, его возведение начинается.

Ответственным за производство всех строительных работ был назначен Андрей Павлович Зенков, исполнявший в то время обязанности областного инженера. Несомненно, он сыграл значительную и яркую роль в истории строительства собора, так как внес немало изменений в проект архитектора Борисоглебского, который еще в 1902 г. покинул Верный навсегда.

Здание собора уникально тем, что многое здесь осуществлено впервые в строительной практике Семиречья. Как, например, применение железобетонных конструкций, антисептиков для обработки древесины, приточно-вытяжных систем вентиляции и специальных каналов... Но самым важным моментом является то, что впервые семиреченские строители возводили высотное здание (до подкрестного шара колокольни - 41,4 м), специально решая вопросы его сейсмической устойчивости, и на это был направлен целый ряд мероприятий. Именно благодаря инициативе Зенкова при устройстве фундаментов было решено кирпичный цоколь заменить армированным бетонным, что обеспечило надежную основу сооружению. Он же настоял на том, чтобы рубка деревянных брусчатых стен производилась не «в лапу», как это было распространено, а «в обло» - с остатком, доходящим до 45 см. По углам и в простенках срубы скреплялись сжимами из деревянных брусьев, стянутых болтами. Аналогично укреплялись мощные - рубленые колонны в интерьере. Нагели в стенах здесь устанавливались чаще обычного, а ствол колокольни и барабаны куполов в прямом смысле прошиты насквозь металлическими связями. Сруб центрального барабана скреплен стальными накладками; плоское перекрытие, выполненное здесь из перекрещивающихся балок, обеспечивает надежную связь стен его восьмерика в верхней части. Все стропила укреплены металлическими связями и скобами, обрешетка кровли сделана в виде сплошного дощатого настила. Несмотря на такое обильное использование металла в конструкциях, до сих пор ходит народная молва, утверждая, что собор построен «без единого гвоздя».

Вне всяких сомнений, смелым инженерным решением Зенкова, принятым уже в ходе строительства, можно считать конструктивные изменения объема колокольни. Возведенная было уже до 3 яруса, она подверглась серьезной перестройке: высота была увеличена на 9,24 м, а восьмигранная рубка ствола изменена на более прочную - четырехгранную. В ходе реконструкции уровень расположения колоколов, вес которых достигал более 7 тонн, был снижен до минимума. Максимальному снижению центра тяжести всего объема здания внимание уделялось еще на стадии проектирования при выборе архитектурных пропорций: формы его плана и разрезов симметричны и уравновешены, в верхней части все конструкции максимально облегчаются, даже гипсовая лепнина потолков из соображений большей безопасности во время возможного землетрясения была имитирована литьем из папье-маше.

Завершилось строительство в августе 1907 г. По желанию жителей города собор был посвящен "Вознесению Господа нашего Иисуса Христа" (ЦГА РК, ф.153, д.417"а", л.1).

Следует особо отметить труды главного строителя собора, начальника строительного отделения Семиреченского областного правления, подполковника Андрея Павловича Зенкова – автора гениальной инженерной идеи возведения в сейсмоопасной зоне грандиозного по высоте и объему деревянного здания. Возможностью любоваться изяществом Вознесенского собора мы обязаны Зенкову, который смело пошел на пересмотр утвержденного Святейшим Синодом шатрового перекрытия центрального барабана, и изменил его на купольное, вернувшись снова к идее Борисоглебского, но уже в новом варианте. Все эти коррективы и решения требовали от Андрея Павловича и согласовавшего их Строительного комитета не только больших знаний и строительного опыта, чувства архитектурной гармонии, но и свободы ума и даже дерзости.

Разрушительное землетрясение, случившееся в январе 1911 г., стало серьезным испытанием для нового храма.

Его строителям было чем гордиться: лишь слегка просел юго-восточный угол колокольни, согнулся крест, выбило стекла из окон. Собор, "при грандиозной высоте своей представлял очень гибкую конструкцию, колокольня его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус, заделанный одним концом", писал А. Зенков в 1911 г. в газете "Семиреченские областные ведомости" (№52, 1911 г.). Не многие здания города уцелели в этой катастрофе: Николаевская церковь на Кочугурах (ныне - Никольский собор, построен в 1908 г., архитектор С. Тропаревский), Большестаничная церковь или Николаевский собор, Приютская церковь (ныне – мед. училище, построено в 1896 г. на средства Н. Пантусова, архитектор - К. Борисоглебский), здания Женской и Мужской гимназий, Успенский собор (построен в 1896 г., архитектор - К. Борисоглебский). Как правило, это были деревянные постройки, многие из них стоят и до сих пор.

Собор имеет три придела: центральный освящен в память праздника Вознесения Господня, южный - Благовещения Пресвятой Богородицы, и северный Веры Надежды, Любови и матери их Софии, которых считают покровителями Семиречья.

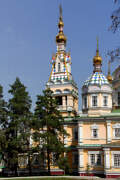

Вознесенский собор является уникальным архитектурным сооружением. Это одно из высочайших в мире деревянных зданий, самый высокий в мире православный деревянный храм. Высшая точка на верхнем конце креста на главном куполе составляет 39, 64 м, то же самое на верхушке колокольни – 46 м. Вместительность – 1,8 тысяч человек.

Первым настоятелем собора был назначен протоиерей Алексий Шавров.

В 1916 г., в городе Верном учреждена кафедра викарного архиерея, на которую назначен епископ Пимен (Белоликов) с титулом Верненский и Семиреченский. 3 сентября 1918 г. преосвященный Пимен был арестован и расстрелян без суда и следствия, бойцами отряда Кихтенко.

С 1929 г. использовался как Центральный государственный музей Казахской АССР, в связи с чем внутренний интерьер здания был изменен. Колокольня собора использовалась для организации первых радиопередач в Алма-Ате.

В апреле 1995 г., Указом Президента РК Н.А. Назарбаева, был передан в бессрочное и безвозмездное пользование Русской православной церкви. Первым настоятелем Вознесенского собора после его второго открытия стал протоиерей Евгений Воробьев.

В июне 1995 г., во время своего визита в Казахстан, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (+2008), совершил в Вознесенском соборе Божественную литургию.

В 2003 г. настоятелем собора был назначен протоиерей Василий Зализняк. В эти годы проводилась реставрация собора, в результате которой был воссоздан иконостас, началась роспись стен.

С 2009 г. настоятелем Вознесенского кафедрального собора был протоиерей Александр Милованов.

В январе 2010 г., в ходе официального визита в Республику Казахстан, Божественную Литургию в Вознесенском соборе совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В марте 2010 г. на Казахстанскую кафедру был назначен митрополит Александр. Недолгое время настоятелем собора был архимандрит Геннадий (Гоголев), ныне епископ Каскеленский, викарий Астанайской и Алматинской епархии.

В настоящее время настоятелем Вознесенского собора является Правящий архиерей – Глава Митрополичьего Округа в республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Официальный сайт собора, http://cathedral.kz

4 сентября 2011

4 сентября 2011

22 апреля 2015

22 апреля 2015

Комментарии и обсуждение

С августа 2017 года Вознесенский кафедральный собор Алматы закрыт на самую масштабную реконструкцию за всю историю его существования. Видеоматериал о ходе и целях реконструкции https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fXzW7eaOLSk

Вознесенский собор со времени насаждения обновленческого раскола в 1922/1923 гг. до закрытия в октябре 1929 г. был кафедральным собором обновленческих епископов - сперва Джетысуйских (Семиреченских), а с 1928 г. - Алма-Атинских и Казахстанских. Поэтому сведения, указанные в одном из комментариев к Никольскому собору Алма-Аты о том, что он "после закрытия Вознесенского собора в советский период был Кафедральным", ошибочно. Общины Вознесенского и Никольского соборов относились к разным церковных течениям. Соответственно, эти храмы были кафедральными соборами не последовательно, а параллельно (т. е. одновременно). В 1930-х гг. обновленческим кафедральным собором Алма-Аты служила Софийская (Большестаничная) церковь.