В основанной в 1701 г. в лесах северной Черниговщины слободе Зыбкой первый православный храм будет заложен лишь во второй половине XIX столетия. На то были объективные причины, поскольку основателями слободы были пришедшие в 1686-1697 г.г. в эти края из других мест староверы.

Если на первоначальном этапе население слободы и округи состояло преимущественно из приверженцев старого обряда, то к 1861 г. православных жителей в городе и уезде насчитывалось уже более 84 тыс. человек, тогда как старообрядцев числилось свыше 18 тыс., единоверцев – 1,7 тыс.

В связи с этим потребность в строительстве православного храма официальной господствующей церкви с каждым годом возрастала. Перед местными властями вопрос о постройке церкви инициировал Михаил Уманец. По его замыслу церковь должна была именоваться в честь Архистратига Божия Михаила, небесного покровителя самого Уманца и вождя воинства Господня. Учитывая его столь ревностное личное отношение к этому богоугодному делу, в 1860 г. Уманца избирают председателем комитета по сбору средств на строительство, организованного руководством Черниговской епархии.

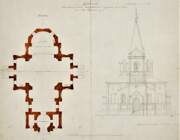

Детальный проект храма предположительно разработан академиком, историком и теоретиком архитектуры Дмитрием Ефимовым (1811-1864), поскольку на архивных документах о строительстве церкви, хранящихся в фондах Российского государственного исторического архива, стоит подпись человека с его фамилией. Затем этот проект был представлен архиепископом Черниговским и Нежинским Филаретом (Гумилевским) в канцелярию Обер-прокурора Святейшего Синода Александра Толстого. После чего в июле 1861 г. вся проектная документация будет передана для рассмотрения в Главное управление путей сообщения и публичных зданий Российской империи, к полномочиям которого относились вопросы строительства и эксплуатации общественных зданий в городах. Толстой лично подписал сопроводительное письмо на имя Главноуправляющего названного ведомства Константина Чевкина следующего содержания (оригинальная орфография и пунктуация во всех цитируемых документах сохранены): «В следствие определения Святейшего Синода препровождая к Вашему Высокопревосходительству представленный Преосвященным Черниговским проект, на трех листах, на построение в городе Новозыбкове соборной церкви во имя Св. Архистратига Михаила, на иждивение Надворного Советника Уманца и добровольныя пожертвования, имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, по разсмотрении означеннаго проекта в Главном Управлении Путей Сообщения и Публичных Зданий, с последующем почтить меня уведомлением».

По результатам 8 ноября (все даты в тексте указаны по старому стилю) К. Чевкиным была составлена пояснительная записка для доклада Императору Александру II: «Обер Прокурор Святейшего Синода доставил проэкт на постройку иждивением Надворнаго Советника Уманца и добровольных жертвователей, Соборной Церкви во имя Св. Архистратига Михаила, в г. Новозыбкове, Черниговской губернии. Проэкт этот, во вверенном мне Управлении исправленный, приемлю долг всеподданнейше представить на Высочайшее Вашего Императорского Величества благоусмотрение». Император утвердил представленные ему документы на постройку храма 9 ноября 1861 г. на Царскосельской железной дороге, о чем было сообщено Обер-прокурору Синода А. Толстому, а затем руководству Черниговской епархии.

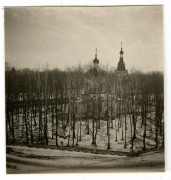

Большинство местных, а также жителей близлежащих сел, хуторов и деревень приняли посильное участие в формировании необходимого денежного капитала. Не оказались в стороне от финансирования строительства и многие старообрядцы, откликнулись благотворители из других мест. В результате чего на первоначальном этапе было собрано около 2 тыс. рублей. Однако названной суммы не хватало, чтобы приступить к работам. По этой причине Уманец и его супруга единовременно жертвуют 30 тыс. рублей серебром. Этого было достаточно для начала строительства. Освящение церкви состоялось 16 февраля 1867 г.

Первым настоятелем храма назначат благочинного священника Василия Вихрова, который исправно и с великой христианской любовью исполнял свои обязанности практически 25 лет вплоть до самой своей смерти в апреле 1891 г.

На освящении храма отец Василий произнесет замечательные, исполненные глубоким смыслом и светом православной веры слова, запечатленные в вечности: «Слава и благодарение Всевышнему! Храм, так давно ожидаемый и так долго не устраиваемый по бедности православных жителей града сего, наконец окончен. Слава и благодарение Всеблагому! Храм сей благодатию святого Духа освящен ныне во святилище таинств, в училище благочестия, в дом молитвы».

Отец Василий родился в семье священника Калужской епархии, в 1846 г. окончил местную семинарию. После чего его родителя – Петра Вихрова – перевели в Черниговскую губернию в качестве миссионера по делам раскола. В 1848 г. Василия Петровича рукополагают в священники церкви села Фоевичи Новозыбковского уезда, а спустя два года, в 1850 г., направляют служить в церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Людков вблизи Новозыбкова. Одновременно он становится законоучителем Новозыбковского уездного приходского училища. Избирается депутатом суда для присутствования по духовным делам и увещания арестантов, а также членом общества попечительства о тюрьмах. Преподавал Закон Божий в классах батальонов военных кантонистов во время их пребывания в Новозыбкове. По определению консистории в 1864-1874 г.г. состоял членом уездного училищного совета. В Новозыбковском, Стародубском и Суражском уездах активно занимался миссионерской деятельностью по обращению раскольников в православие. За усердную службу в 1854 г. будет награжден набедренником. В память Крымской войны 1853-1856 г.г. получил бронзовые наперсный крест на Владимирской и медаль на Андреевской лентах. В 1860 г. награжден фиолетовой скуфьей (головной убор православного духовенства).В том же году определен в должность благочинного, каковую занимал в течение 30 лет, до 1890 г. Умер он в ночь на 26 апреля 1891 г. на 66 году своей жизни. Похоронен в Новозыбкове на городском кладбище.

Следующий плодотворный этап в жизни Чудо-Михайловской церкви будет связан с именем священника Александра Павловича Бурневского, яркого миссионера и проповедника, подвижника веры и благочестия. Он родился в 1860 г., курс наук окончил в Черниговской духовной семинарии. В феврале 1883 г. рукоположен в священники Покровской церкви села Шаповаловка Конотопского уезда. В этом же селе занимал должность законоучителя в основанной им церковно-приходской школе. Через год будет перемещен в Ильинскую церковь села Омельянова Остерского уезда, где также откроет церковно-приходскую школу и будет преподавать. В июне 1894 г. назначен настоятелем Чудо-Михайловской церкви Новозыбкова. Состоял законоучителем Новозыбковских 3-хклассного городского училища (1894-1908 г.г.) и женской гимназии, членом попечительского совета гимназии и уездного училищного совета. Избирался депутатом Новозыбковского уездного земского собрания и городской Думы. В 1911 г. возведен в сан протоиерея. Долгое время отец Александр заведовал открытой в сентябре 1895 г. по его инициативе при Чудо-Михайловском храме церковно-приходской школой для девочек, именовавшейся среди местного населения «Братской».

Отдельная страница в жизни Чудо-Михайловской церкви связана с именем протоиерея Александра Васильевича Бутырского. Он родился в 1871 г. в семье священника, духовное образование получил в Черниговской семинарии. После чего епархиальным начальством был определен в псаломщики Михайловской церкви села Голубовка. Затем рукоположен в сан священника Михайловской церкви села Рахманов. Состоял заведующим Рахмановской и Волокитино-Кустичской церковных школ Стародубского уезда, преподавал в школе при Нежинском Свято-Введенском женском монастыре. Был женат на Надежде Прудниковой. Воспитывал четверых детей. Совместно с городским головой Григорием Волковым стоял у истоков возникновения в Новозыбкове церковно-приходской школы имени Императора Петра I.

Следует отметить, что на территории храма в дореволюционные годы были захоронены лица духовного сана, а также местные жители. Среди них талантливый фотограф Василий Немцев, запечатлевший здания и улицы Новозыбкова на рубеже XIX-XX столетий. К счастью, этот небольшой некрополь сохранился до наших дней практически в неизменном виде и напоминает всем нам о тех днях, что уж далече.

В разные годы XX столетия в храме будут служить священники Симеон Гуляницкий, Александр Трисвятский, Виталий Любичев, Алексий Воспяков, Виктор Цинцевич, Михаил Халюто, диакон Алексей Вербицкий, псаломщик Константин Сахновский.

С 16 сентября 1976 г. и по настоящее время настоятелем церкви является благочинный протоиерей Владимир Похожай. Он родился в 1947 г. в крестьянской семье, был воспитан в традициях древнего христианского благочестия и любви Христовой. В 1975 г. по окончании школы и службы в армии Владимир Михайлович поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил в 1983 г. Отец Владимир своим присутствием, заботой, вниманием, добротой и что самое важное – спасительным словом – трогает сердце каждого прихожанина, да и вообще любого к нему обращающегося. Во время беседы он зачастую просто слушает, ничего не высказывая, не перебивая, не поучая, не делая каких-либо заявлений. Просто внимательно слушает. Но в этом всегда бывает так близок. Рядом с ним возникает какая-то особенная тишина, покой и благоговение.

И ещё... Своим непрестанным служением отец Владимир поддерживает стремление души к святости и горнему Иерусалиму. Он дорожит божественной литургией, православными праздниками и молитвой. Огромная духовная радость принимать участие в его службах, слышать, как из алтаря доносится его голос и душеспасительные слова: «Господи Боже! Призри с небеси и виждь, и посети виноград свой, и утверди то, что насадила десница Твоя».

Дудников А.П. «Чудо-Михайловский храм Новозыбкова: история и современность», http://маяк32.рф/culture/2022/03/19/chudo-mixajlovskij-xram-novozybkova-istoriya-i-sovremennost/

20 сентября 2009

20 сентября 2009

8 марта 2010

8 марта 2010

Комментарии и обсуждение

Епархиальные известия

По указу Святейшего Правительствующего Синода от 26 августа сего года за № 9262 при Чудо-Михайловской церкви г. Новозыбкова открыт второй причт из священника и псаломщика. В приходе этом дворов 372, прихожан обоего пола 3077 душ, ружной земли нет, домов для священника и псаломщика нет, жалованья от казны не производится.

Черниговские епархиальные известия (часть официальная) от 15 сентября 1906 года, № 18, стр. 695

В прежде открытые попечительства избраны на 3 года при церквах: Чудо Архистратиго-Михайловской церкви города Новозыбкова: председателем – князь Николай Дмитриевич Долгоруков, а членами: коллежский секретарь Константин Алексеевич Нехаевский, коллежский советник Семен Адамович Линницкий, уездный исправник Виталий Николаевич Фальковский, помощник уездного исправника Александр Матвеевич Лозинский, надворный советник Иван Яковлевич Матвиевский, коллежский секретарь Михаил Александрович Туссен, статский советник Козьма Дмитриевич Волков, надворный советник Григорий Иванович Рубец, технолог Александр Феодорович Кузьмин, коллежский асессор Иван Иванович Иванов, коллежский регистратор Иван Петрович Зенченко, титулярный советник Василий Иванович Иванов, помощник акцизного надзирателя Александр Аполлонович Маркович, инженер Сергей Николаевич Лазарев-Станищев, коллежский асессор Николай Моисеевич Маслов, Степан Федорович Сухов, мещанин Александр Ильич Скороходов, купец Григорий Андреевич Шведов; мещане – Иван Макарович Моцкевич, Герасим Кириллович Годовин, Георгий Кузьмич Лящинский, отставной солдат Иван Иванович Малоземов, отставной солдат Иван Устинович Солонопко и крестьяне – Антон Иванович Ковалев, Михаил Викулович Кривоносов и Авдий Маркович Тесмин.

Черниговские епархиальные известия (часть официальная) от 1 августа 1889 года, № 15, стр. 654, 656, 657

Слово по освящении первого православного храма в г. Новозыбкове во имя Чуда Архистратига Михаила

Слава и благодарение Всевышнему! Храм, так давно ожидаемый и так долго не устраиваемый по бедности православных жителей града сего, наконец окончен. Слава и благодарение Всеблагому! Храм сей благодатию святого Духа освящен ныне во святилище таинств, в училище благочестия, в дом молитвы.

Высоко и многознаменательно назначение храмов Божиих! Велико же и торжество наше ныне, не описаны радость и веселие всех. И кажется мне, что и древние израильтяне не более радовались, когда праздновали освящение скинии и храма, воздвигнутых в честь и славу Господа Иеговы.

Оказались, благодарение Богу, между нами и такие, кои, подражая Моисею, Давиду и Соломону все силы и средства употребили на то, чтобы воздвигаемый храм Богу был вполне достоин своего назначения…

Когда народ израильский, по повелению Божию, был приглашен Моисеем к устроению скинии, то он охотно и с удовольствием жертвовал большим количеством серебра, золота, драгоценных камней, тканей и прочих вещей, так что оказалось более, недели сколько нужно было для того: и дела быша им довольна на строение творити: о преизбыша (Исх. 36, 7). Давид, царь израильский, изгнав из Иерусалима иевусеев, сделал его своим столичным городом и, несмотря на воинственную жизнь, успел собрать многочисленные сокровища для построения в нем храма Божия из собственного своего достояния и от доброхотных приношений своих подданных: и возвеселишася людие о усердном подаянии, понеже всем сердцем приношаху Господу и Давид царь возвеселися зело (1 Пар. 29, 9). А Соломон, умножив сокровища отца своего и испросив у царя тирского искуснейших художников, воздвиг столь великолепный храм Господу, что он, по своей обширности, богатству и изяществу, считался чудом в свете.

Нечто подобное, конечно в малых размерах и своим образом происходило и у нас. По приглашению начальников епархии и губернии все сословия нашего уезда, и во главе их дворянство, с усердием принесли свои жертвы на алтарь новосозданного храма; даже самые старообрядцы здешнего града сделали жертвование деньгами в пользу храма и землею в пользу причта.

А ко всем этим жертвам, присоединив немалую часть своего достояния, благоверный раб Божий Михаил – устроил в непродолжительное время это красивейшее произведение зодчества, приводящее местных жителей в восторг и на далекое пространство веселя сердца и взоры окрестных жителей. Да, храмоздатель, это лучший и величественнейший памятник твоего благочестия! Это лучшая и неумолкающая похвала твоей добродетели! Это лучший и блистательнейший венец твоей веры!

Но вот, по прошествии некоторого времени, нужно было обновить храм иерусалимский: и повелел царь Иоас, да сотворят ковчежец, и поставят при вратех Господних извне. И даша вси начальницы и вси людие, и вношаху и влагаху в ковчежец, и собраша сребра многа, и возставиша дом Господень в состояние прежнее его, и укрепиша (2 Пар. 24, 8-13). Видите ли, что недовольно того, чтобы только устроить храм, а нужны некоторые жертвы с вашей стороны и для поддержания его в благолепии. При этом да не стесняется никто ограниченностию состояния и скудостию средств. Кто мало имеет, тот, подобно евангельской вдовице, пусть малым жертвует, но только с полным усердием. А кого Господь в избытке наградил благами мира, тот пусть щедрою рукою жертвует, да не оскорбит он Господа, благодеющего ему, скудостию подаяния.

К сожалению, в последнее время не мало оказывается между нами и таких, кои, увлекаясь тлетворным духом неверия и развращения, с пренебрежением отзываются обо всем, касающемся религии и обрядов церковных. У таких людей находятся с избытком деньги для роскошного обеда и дорогих вин, для пышного убора дома и модных нарядов, для разорительных игр и безнравственных зрелищ и для всего тому подобного, но вовсе нет денег для храма Божия. Правда, такие люди и в храм-то Божий не ходят; если же иногда и приходят, то не по расположению сердца к молитве, не по чувству благоговения к Творцу и Спасителю Богу, а единственно по обычаю. Не ждите от них приличного дому молитвы поведения: их поведение большею частию служит соблазном для истинно верующих и молящихся, тем менее ждите от них пожертвований на поддержание благоустройства и благолепия храма Божия… Ах, дай Бог, чтобы таковых менее было в нашем православном Отечестве и их действительно еще не так много – это только те гордые умом, которые, по выражению писания, взимаются на разум Божий.

Вы же, истинно православные христиане, зная, что во все времена были люди, по безумию говорящие в сердце своем: несть Бог, уклоняйтесь от религиозных разговоров с подобными людьми и, чистосердечно веруя, что вне церкви нет спасения, спешите при первом ударе колокола во храм Божий и тут изливайте свои сердечные чувства в пламенной молитве Господу – это самая чистая и приятная жертва Богу. Не верьте тем, которые говорят, что Богу можно и дома молиться и потому нет нужды ходить для того в церковь. Не буду спорить против того, что можно и дома молиться и даже должно, но только спрошу: действительно ли молятся те, которые так говорят? Едва ли! Если же у кого не достает охоты молиться во храме, где все располагает к молитве, то можно ли верить, чтобы он проводил время в молитве дома, где все отвлекает его от молитвы. Нет, не обманывайте ни себя, ни других. Едино просих от Господа, говорит о себе Давид, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его (Псал. 26, 4). Вот прекрасный образец для молитвы вне храма! Молиться о том, чтобы Господь согрел холодное сердце наше пламенем любви ко храму Божию. И отчего, в самом деле, родилось у Давида такое сильное влечение ко храму? От чего храм представлялся так важным для него? От того, как говорит он, что это – дом Божий; от того, что здесь красота Господня; от того, что он святой. Есть Господь на месте сем, аз же неведех, говорит в ужасе Иаков, страшно место сие: несть сие (то есть простое место), но дом Божий, и сия врата небесная (Быт. 28, 16 и 17) и сам Господь сказал Соломону о храме: и ныне очи Мои будут отверсты, и уши Мои послушни к молению места сего. И будут очи Мои и сердце Мое ту вся дни (2 Пар. 7, 15 и 16). Видите, какое высокое обещание делает Господь храму: в храме Господь преимущественно будет выслушивать молитвы молящихся, в храме Господь будет пребывать особенною благодатию любви своей.

И ныне в новоосвященном храме сем первые принесенные молитвы и первая безкровная жертва да будут умилостивительною жертвою пред престолом Вседержителя за тебя, виновник торжества сего! Да благословит тебя Господь Бог в чадах твоих и чадах чад твоих и умножит дни живота твоего, а в царстве небесном воздает тебе вместо тленных и временных нетленными и вечными благами! Посли, Господи, благодать Твою и всем боголюбивым душам, которые ревновали о устроении и украшении сего святого жилища Твоего!

Помяни, Господи, и жертву жителей града сего (старообрядцев) и прими ее, как залог примирения и единения их с нами!

А ты, святый архистратиг Божий Михаил, да будешь отныне верным хранителем и покровителем и града сего и святого храма, во имя твое посвященного; да будешь пламенным молитвенником за нас грешных и скорым помощником всем призывающим во храме сем имя твое святое. Аминь.

Благочинный священник Василий Вихров

Прибавления к № 8 Черниговских епархиальных известий от 15 апреля 1867 года, стр. 328-333.

11 мая сего года в Чудо-Михайловской г. Новозыбкова церкви после ознакомления мирян настоятелем о. Александром Бурневским о значении прихода и реорганизации его на новых началах, миряне приступили к выбору из всего прихода (мужчин и женщин, достигших 20 лет) приходского собрания, каковое и выбрано в количестве 34 человек от мирян.

14 мая приходское собрание из них избрало приходской совет в числе 6 мирян.

И, наконец, 22 мая приходской совет в полном составе – 6 мирян, 3 духовенства и староста церкви – всего 10 членов, тайным голосованием приступили к выбору председателя и секретаря приходского совета. Причем избранными оказались: председателем приходского совета – Николай Николаевич Шоластер и секретарем – священник Димитрий Норонович.

Таким образом, приход Чудо-Михайловской церкви фактически перешел на новые начала и с благословения Божия приступил к своей работе в лице приходского совета.

Черниговский вестник от 9 июля 1917 года, № 15