«…Село Дивеево Нижегородской области расположено на берегу реки Вичкинзы, в 180 км от Нижнего Новгорода (в Ардатовском р-не), 65 км от Арзамаса, 12 км от Сарова. Является крупным административным центром. Село возникло в 1559 г., а название получило по имени первого владельца - татарского мурзы Дивея, сына Мокшева Бутакова. После победы над татарами Иван Грозный за военные заслуги возвел Дивея в княжеский титул и подарил землю с пахотными угодьями на реке Вичкинзе.

Во второй половине XVIII в. Дивеево - небольшое село с деревянной церковью в честь Святителя Николая Чудотворца и Архидиакона Стефана. Церковь стояла на пересечении дорог, что вели в Саров. Паломники, которые шли в Саровский монастырь, останавливались на отдых у церкви. Именно здесь решила отдохнуть основательница Серафимо-Дивеевского монастыря Агафия Семеновна Мельгунова. В ХІХ веке селом владели многие собственники, среди них - Мотовиловы, Толстая, Цицианов, Баташовы, Ждановы, Шахаевы. Дивеево известно как Четвертый и последний удел Божией Матери. На этой святой земле располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

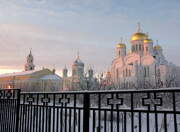

На протяжении полутора столетий созидался Дивеевский монастырь. Начался он с каменной Казанской церкви, построенной в 1773-1780 годах. По благословению преподобного Серафима к Казанскому храму были пристроены церкви Рождества Христова (1829) и Рождества Богородицы (1830). В центре обители в 1865-1875 годах был возведен пятипрестольный Троицкий собор. В линию с ним, на рубеже XIX и XX веков, поднялась пятиярусная колокольня.

По сторонам от Троицкого собора в конце XIX века были построены Игуменский корпус с домовым храмом в честь равноапостольной Марии Магдалины и трапезный храм благоверного князя Александра Невского. В начале XX века (1907-1916) за Троицким собором воздвигнут Преображенский собор.

В храмах обители почивают в святых мощах ее небесные покровители: преподобный Серафим Саровский, преподобные жены Дивеевские - Александра, Марфа и Елена, блаженные Дивеевские Пелагия, Параскева и Мария.

Святая Канавка - одна из ярчайших святынь Дивеева - представляет собой молитвенное духовное средоточие Четвертого удела Пресвятой Богородицы, Ее сердце. <…>

В первой половине XVII века в Киеве на Подоле был основан Флоровский монастырь при церкви Святых Флора и Лавра. Приблизительно около 1760 г. в Киево-Флоровский монастырь прибыла некая богатая помещица, владения которой находились в Ярославской, Владимирской и Рязанской губерниях.

Называлась паломница Агафьей Семеновной Мельгуновой, вдовой полковника. По рождении она носила фамилию Белокопытова и значилась нижегородской дворянкой. Во владении Агафьи Семеновны находилось 700 крестьянских душ. Она имела немалый капитал.

В Киев Агафья Семеновна прибыла с трехлетней дочерью. Здесь, во Флоровском монастыре, она и приняла монашество с именем Александра, полагая в обители и посвятить себя служению Богу. Но ее подвижническая жизнь в монастыре продолжалась недолго.

Однажды, после долгого полуночного моления, впав в легкую дремоту, Агафья Семеновна ясно увидела Пресвятую Богородицу, которая повелела ей покинуть монастырь и отправиться в северную землю России в обход святых обителей. Там ей и будет указано место, предназначенное для богоугодной жизни.

«На том месте, - сказала Матерь Божия, - Я осную такую обитель великую Мою, на которую изведу Я все благословения Божии и Мои со всех трех жребиев Моих: Иверии, Афона и Киева». В 1760 году мать Александра шла из города Мурома в Саровскую пустынь. В Дивееве, у западной стены тогдашней деревянной Никольской церкви, на лужайке она сидя отдыхала. И в легкой дремоте снова увиделась ей Божия Матерь, которая сказала ей: «Вот то место, которое Я повелела тебе искать на севере России. Живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней своих, и Я всегда буду с тобою. Я осную здесь такую обитель, равной которой не было и не будет никогда на всем белом свете: это четвертый жребий мой во вселенной. И, как звезды небесные и как песок морской, умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих; и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!»

Здесь, в Дивееве, мать Александра на свои средства вместо ветхой деревянной церкви построила каменный храм в честь Казанской Божией Матери с приделами Святителя Николая и святого архидиакона Стефана.

На земле, пожертвованной помещицей Ждановой, матушка построила келии и поселилась в них с четырьмя послушницами, управляя общиной под руководством саровских старцев Исайи и Пахомия. Праведная матушка Александра, которую отличали особое милосердие и чрезвычайное смирение, с особым уважением обращалась к еще юному отцу Серафиму, провидя в нем исполнителя начатого ею Божиего дела.

В 1789 г. матушка Александра скончалась. Община, увеличившаяся постепенно до 40 сестер, продолжала жить по уставу саровскому. Монахини кормились от рукоделия по заказам Саровской пустыни. С 1825 г. деятельное участие в жизни Дивеевской общины принял старец Серафим. Он увидел, что среди сестер все большее преобладание получала строгая уставность в ущерб милосердию и любви, а потому и благодатных указаний свыше не было. Отец Серафим посоветовал новой начальнице общины Ксении Михайловне Кочеуловой отказаться от непосильного для большинства сестер устава, но старица не согласилась. Тогда и явилась преподобному Божия Матерь: «Ксению с сестрами оставь, а заповедь рабы Моей Александры не только не оставляй, но и потщись выполнить ее... Я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивеево, и на нем устрой обетованную Мою обитель... Возьми из общины Ксении 8 сестер...» Богоматерь назвала имена сестер, указав, что новая община должна состоять лишь из девиц, причем новый устав для них был дан самой их Верховной Игуменьей - Царицей Небесной.

В записях Н. А. Мотовилова говорится, что Божия Матерь указала отцу Серафиму место на «востоке, на задах села Дивеево, против алтаря церкви Казанского явления Своего... И указа- ла, как обнести это место канавкой и валом, приказала ему сначала из саровского леса сру- бить... ветряную мельницу и келии первые, а потом соорудить в честь Рождества Ее и Сына Ее Единородного двухпрестольную церковь для сей обители, приложив оную к паперти церкви Казанского явления Своего...»

В течение года отец Серафим сам заготавливал лес для нового строительства. В конце 1826 г. была заложена мельница-«питательница», а летом 1827 г. она заработала. При мельнице были построены келии для сестер образовавшейся Мельничной общины, часть из них старец поставил своими руками. Устроенная преп. Серафимом в 1825 г. небольшая Мельничная девичья община дала начало этому монастырю в 1842 г.

В 1828 г. была заложена церковь Рождества Христова с западной стороны Казанской церкви. Через год, стараниями и на средства Михаила Васильевича Мантурова, близкого друга своего исцелителя отца Серафима, церковь была построена и освящена. По указанию старца и по выданной им мерке под ней была устроена еще одна церковь, освященная в 1830 г. в честь Рождества Богородицы. Этой подземной церкви отец Серафим предрекал стать «усыпальницей мощей»: «Четыре столба - четверо мощей... Четверо мощей у нас тут почивать будут!» Преподобный предсказывал, что три монахини Дивеева станут святыми и «открыто в мощах почивать будут». Это Агафья Семеновна Мельгунова - мать Александра, Мария Семеновна Мелюкова и Елена Васильевна Мантурова. М. С. Мелюкова, «дивная отроковица», умершая в 19 лет и постриженная отцом Серафимом перед кончиной в схиму с именем Марфа, была свидетельницей явления преподобному Божией Матери с указанием о дивеевских сестрах. Батюшка называл ее своей невестой в Царствии Небесном, также начальницей Небесного Дивеева. Е. В. Мантурова, сестра «Мишеньки», рясофорная монахиня и начальница Мельничной общины, по исключительной своей преданности воле Божией, взяла на себя небывалый подвиг вольной смерти по послушанию вместо смертельно больного брата...

В 1829 г. наследница генерала Баташова, госпожа Постникова, пожертвовала по просьбе отца Серафима под Мельничную общину три десятины земли. Весной старец велел вспахать эту землю три раза и обрыть ее канавкой в три аршина глубины, а вынутую землю бросал внутрь, в сторону общины, чтобы образовался вал.

«Канавка эта - стопочки Божией Матери! Тут ее обошла Сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока. Землю эту взяла в удел Сама Госпожа Пречистая Богородица. Тут у меня и Афон, и Киев, и Иерусалим! Как антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит!» - говорил Преподобный.

Отец Серафим предсказываал строительство большого холодного собора Пресвятой Троицы, превращение Казанской церкви из приходской в монастырскую, появление «к концу века дивного собора» и даже набросал план будущего монастыря с многочисленными постройками, что в то время, при бедности обители, казалось мечтой. Преподобный предрекал: «Еще не было и нет примеров, чтобы были женские Лавры, а у меня, убогого Серафима, будет в Дивееве Лавра. Лавра-то будет кругом, то есть за канавкою, в обители матушки Александры... у ней могут жить в обители и вдовы, и жены, и девицы, а киновия будет только в канавке... в обители моей будут одне лишь девицы».

Предчувствуя свою кончину, старец Серафим не раз с болью говорил дивеевским сестрам: «После меня отца уже не будет вам, останетесь вы совершенными сиротами... Самой Матери Божией Царице Небесной вручаю вас. Она Сама все управит!», указывая при этом на свою келейную икону Божией Матери «Умиление».

После кончины преподобного Серафима управление общиной принял на себя саровский послушник Иван Тихонов (Толстошеев), «чуждопосетитель», как называл его старец. Истинные друзья обители, М.В. Мантуров и приходской священник отец Василий Садовский, были оттеснены Тихоновым, который добился в 1842 г. насильственного соединения Казанской и Мельничной общин. Наступили для дивеевских сестер времена, которые им предрекал отец Серафим: «До антихриста не доживете, но времена антихриста переживете». При Тихонове все здания, построенные по указанию Преподобного, сломали или перенесли. Новые здания строились задним фасадом к Святой Канавке. Обе Рождественские церкви были запечатаны, нарушился наказ святого старца, дабы вечно, неугасимо горели свеча и лампада перед храмовыми иконами.

На месте Мельничной общины Тихонов затеял возведение деревянного храма, истратив на него средства, предназначавшиеся для строительства собора по завету преподобного. Эта церковь была освящена в честь Тихвинской Божией Матери в 1847 г. Чтобы уничтожить со временем память о Мельничной обители отца Серафима и основать свой собственный «Ивановский» монастырь, духовно ослепленный Иван Тихонов хотел построить собор, изменив его посвящение, не на специально купленной отцом Серафимом земле, а в трех верстах от обители и перенести туда весь монастырь. Однако преосвященный Иаков в 1848 г. освятил закладку собора на предуказанном преподобным месте. (Возможно, был использован проект архитектора К. А. Тона). Но строительство собора было надолго заброшено по вине Тихонова. В то же время пензенская дворянка Д. М. Каменская построила деревянную кладбищенскую церковь Преображения Господня в 1855 г., как предрекал преподобный.

По благословению преосвященного Иеремии келия отца Серафима в дальней пустыньке была обращена в алтарь церкви, вокруг нее устроили витрины для вещей старца. В 1861 г. Серафимо-Дивеевская община была преобразована в монастырь. Однако смута и духовные нестроения не прекращались.

Только благодаря старицам-блаженным, находившимся под благодатью, а не под законом, среди которых выделялась Пелагея Ивановна Серебренникова, «второй Серафим обители», да при помощи Царицы Небесной и преподобного Серафима, община выдержала смуту.

В 1841 г. Серафимовские сестры окончательно отказались перед лицом духовных властей от возглавления их обители Тихоновым, к тому времени уже отцом Иоасафом. Вмешательством митрополита Филарета и Святейшего Синода было достигнуто умиротворение в монастыре, а наставницей была назначена Елизавета Алексеевна Ушакова, в монашестве мать Мария, которая в течение «смутного времени» отстояла заветы отца Серафима и, став игуменьей в 1862 г., более 40 лет возглавляла Дивеевский монастырь.

В 1864 г. было возобновлено строительство собора, а в 1875 г. он был освящен в честь Пресвятой Троицы, как и хотел преподобный Серафим. Внутренняя отделка собора продолжалась силами сестер обители под руководством монахини Серафимы. Правый придел в честь иконы Божией Матери «Умиление» освятили в 1880 г., а левый был оставлен неосвященным до 1903 г. в ожидании прославления Преподобного Серафима. На хорах усердием А. Д. Нарышкина был устроен придел Владимирско-Оранской Божией Матери, освященный в 1884 г.: с левой стороны хоров был воздвигнут придел во имя Обретения главы Иоанна Предтечи.

Осенью 1904 г. игуменья Мария скончалась, оставив после себя монастырь, насчитывавший около 1000 сестер, в котором было «изобилие во всем». Место игуменьи заняла монахиня Александра. На средства, пожертвованные Ф. В. Должинцевым, в 1905 г. был заложен против Св. Канавки огромный теплый собор. В 1915-1916 гг. он был построен по проекту архитектора А. А. Румянцева и расписан сестрами обители под руководством художника Парилова. Однако устройство отопления задержало окончание строительства. Собор, который предполагалось освятить в честь иконы Божией Матери «Умиление» в феврале 1917 г., так и не был освящен. Серафимо-Дивеевский монастырь представлял собой в начале ХХ в. богатейший архитектурный комплекс, в котором кроме перечисленных построек имелись колокольня, многочисленные корпуса келий, трапезная, богадельня для сестер с домовой церковью, больница, училище на 10 девочек; вне ограды - дома священнослужителей, две гостиницы, мастерские: живописная, литографская, портновская, ризная, свечная, мантийная, свиточная, стекольная, красильно-малярная.

При монастыре были мельница, две житницы, молотильня, водокачка, сад, огороды, конный двор и кузница. Над всеми этими постройками доминировали два грандиозных собора, каждый из которых представлял собой интереснейший образец храмовой архитектуры XIX-XX вв.

Однако при изобилии «будет и конец всему», как предсказывал преподобный Серафим. В ноябре 1917 г. были конфискованы монастырские хутора. Как «нетрудовой элемент», монахини подлежали выселению; тогда они организовали в монастыре артель. В 1927 г. артель была закрыта, богослужение запрещено. Сестры расселились в округе, тайно собираясь на службы. В 1937 г. по суду «тройки» монахини были сосланы в лагерь в Среднюю Азию, кто на 3 года, кто на 10 лет... Но и там сестры берегли свое монашество.

В лагере монастырь просуществовал до конца 40-х годов. Сроки заканчивались, и монахини постепенно снова собирались вокруг обители. Умирали старые сестры - их место занимали новые. Молитвенная дивеевская жизнь все эти годы не прекращалась. 31 марта 1990 г., на праздник Похвалы Богородице, при огромном стечении паломников, архиепископом Нижегородским и Арзамасским Николаем был вновь освящен Троицкий собор в Дивееве. Во иереи был рукоположен священнослужитель из рода Мантуровых, потомок М. В. Мантурова. Только одна последняя сестра дореволюционного Серафимо-Дивеевского монастыря дожила до этого дня - схимонахиня Маргарита.

В 1991 г. св. мощи преп. Серафима были обретены в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе, превращенном безбожниками в «музей религии и атеизма», и торжественно возвращены в Дивеево, где они покоятся и поныне в Троицком соборе.

В 2003 г. Православной Церковью и Российским государством широко отмечалось 100-летие прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых, а в 2004 г. - 250-летие со дня его рождения. В связи с этими торжествами большая часть храмов и зданий монастыря была подновлена, а старинная Казанская церковь почти полностью реставрирована (восстановлена в прежнем виде). Святая Канавка приняла вид, заповеданный преподобным Серафимом. Дивеевская земля славится Святыми источниками - Матушки Александры, Иверской Божией Матери, Казанской Божией Матери, Преподобного Серафима Саровского, Явления Божией Матери и другими…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 758-763

Комментарии и обсуждение