В историческом труде Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Выпуск 8 (1884)/Царскосельский уезд есть такие сведения о гатчинском соборе Св. апостола Павла. Под №15 мы читаем, что Для жителей города Гатчины приходскою церковию сперва была госпитальная церковь, а с 1852 г. жители причислены к собору. Собор построен по повелению и щедротами Императора Николая Павловича. Он заложен 17 октября 1840 г. в присутствии Его Величества, освящен 29 июня 1852 года митрополитом Никанором, в присутствии Великого Князя Константина Николаевича.

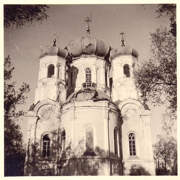

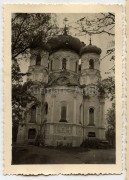

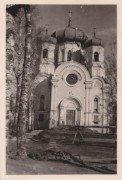

Собор каменный, пятиглавый, без колокольни; выкрашен белой краской. Средний купол – открытый, прочие – глухие. Купола покрыты белым железом. В среднем куполе 6 окон, в прочих – по четыре открытых окна с железными, выкрашенными зеленой краской, перилами. Крыша собора железная, выкрашенная медянкой. Снаружи, ниже куполов, находятся барельефы, с символами завета и изображениями святых: Петра, Павла, Константина и Елены, Николая Чудотворца и Марии Магдалины.

Окружность собора 56 саж. Здание окружено плитным тротуаром в две и три плиты. Пред входом в притвор, во всю ширину здания – площадка, из плиты; на нее ведут 11 ступеней. Длина и ширина ее, без ступеней, 2 саж. и 3 верш. Дверь в притвор дубовая. Длина притвора 2½ саж., ширина 2 саж. На левой стороне притвора – сосновая дверь в свечную комнату с одним окном. Над комнатою – чердак, на который ведет лестница с 20 ступеней. На правой стороне притвора другая, такая же, дверь на хоры и в сторожку. В притворе пол плитный. В храм из притвора ведет двустворная дверь со стеклами. Над притвором – хоры, длиною в 5 саж., шириною в 2 саж. Лестница на хоры и в сторожку каменная, в 84 ступени, с железною решеткою и сосновым поручнем. Она освещается тремя окнами. Хоры нагреваются унтермарковскою печью. На хорах поставлены деревянные подмостки в 6 ступеней, с деревянными перилами сзади и с боков. Хоры освещаются большим круглым окном, с разноцветными стеклами. Пол на хорах плитный. С хор ведут двои двери в колокольни, находящиеся в западных куполах.

Длина храма 7 саж. и 8 верш., ширина 10 саж. 5 верш. Толстые каменные колонны, примыкающие ближе к западной стене, делят храм на две неровные части. Храм освещается снаружи двумя круглыми окнами, с легерными белыми стеклами, а внутри такими же круглыми окнами, с живописью и разноцветными стеклами, и 4 окнами четырехугольными, с белыми стеклами. Одно круглое окно освещает храм с южной, а другое – с северной стороны. Четырехугольные окна находятся на западной стороне, по углам храма. Храм внутри выкрашен белою и, по местам, светло-зелёною краскою. Пол плитный. Стены внутри обведены железными, обитыми медью, поручнями.

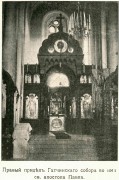

Главный алтарь собора посвящен св. ап. Павлу, правый – Константину и Елене, левый – Марии Магдалине. Солея возвышается на 5 ступеней. Между приделами на солее находятся чугунные решетки. Клиросы поставлены по сторонам солеи, в нишах.

Длина главного алтаря 4 саж., ширина 3 саж. В нем два четырёхугольных окна. Над престолом – разноцветное стекло, под стеклянным колпаком; в алтаре – камин для угольев. Длина боковых приделов почти в 2 саж., а ширина – ровно в две. В приделах – по одному четырёхугольному окну. Воздух в церкви очищается вентиляторами и душниками. Окна церкви и алтарей помещены на значительной высоте.

Ризница находится под главным алтарем. Длина ее 5 саж. и 1½ арш., ширина 2 саж. и 10 верш. В нее сходят из алтаря по каменной, о 28 ступенях, лестнице. Из ризницы есть ход в подвал, освещаемый 8-ю окнами. В окнах подвального этажа – железные решетки. В подвале 4 духовые, коробовые печи, а в соборе – три унтермарковские печи, при них 29 душников. Над выходами из подвального этажа – два зонтика из листового железа. Под зонтиками – лестницы в 11 ступеней. В подвале под притвором – свечная комната и сторожка с русскою печью.

План и фасад собора составлен архитектором Кузминым. Вся постройка, с иконостасом, кроме ризницы и церковной утвари, обошлась в 186 т. р. с.

Иконостасы все двухъярусные, кипарисные, резные, с украшениями из красной фольги. Над царскими вратами и над местными образами – резной карниз; в главном алтаре под кипарисом подложено красное стекло, а в приделах – красная фольга. В 2 ярусе – 11 образов святых, соименных лицам Царского дома.

Все иконы, живописные на золоте, писаны художником Шамшиным. На двух местных иконах главного алтаря, сребропозлащенные, с венцами, ризы, пожертвованы А. С. Редигорскою, и П. Г. Белиным; на образах правого придела – серебряные ризы, с позлащенными венцами – сооружены усердием И. А. Ганнибала. У царских врат среднего иконостаса, по воле Николая 1, поставлена на аналогии, сделанная художником Вовиным, копия с иконы Филермской Божией Матери, находящейся в большой церкви Зимнего дворца.

Замечательна также стенная живопись. Таковы, в главном алтаре, над престолом, Спаситель благословляющий, а по сторонам Его – два ангела и ап. Петр и Павел; в нишах клиросов – Иоанн Предтеча и прор. Моисей. Стенная живопись художника Завьялова. В куполе – 12 пророков и 4 евангелиста, работы Шамшина. В 1878 г. при ремонте собора, на сводах его изображены шесть событий из жизни И. Христа и два – из жизни Марии Магдалины и Царя Константина.

Кроме обычных крестных ходов бывают здесь крестные ходы 8 и 20 июля, в память избавления Гатчины от холеры в 1831 и 1853 годах. Но особенно торжественный крестный ход бывает 12 октября, по следующему случаю: по освящении собора, обыватели, и в числе их, мещанин Никита Миронов, благодаря Императора за устроение собора, просили его, чтобы св. мощи десные руки Иоанна Предтечи, перевезенные из Гатчины в церковь Зимнего дворца, были перевезены навсегда в Гатчинский собор. Не изъявив на это согласия, Государь дозволил, однако же совершать ежегодно, 12 октября, крестный ход из гатчинской придворной церкви в собор, с мощами Иоанна Предтечи, с образом Божией Матери и с частью древа св. Креста. Эти святыни должны быть привозимы из Петербурга 11 октября в придворную гатчинскую церковь. Кроме того, Государь велел поставить в соборе копию с иконы Божией Матери. Святыни остаются в соборе до 22 октября, т. е. до того дня, в который, по указу Святейшего Синода (от 12 ноября 1799 г. за № 2663) положено праздновать перенесение святынь, из Мальты в Гатчине. В указе предписывается, чтобы «отправлено было благодарственное Господу Богу молебствие в градских церквах в тот самый день, буде успеть можно, а в селах – в воскресный день или праздничный, а дабы сие знаменитое происшествие незабвенно осталось на времена будущие, то, в память оного, каждогодно, в 22 день октября, к празднованию в честь святой иконы Божией Матери Казанские, прилагать празднование и св. Иоанну Крестителю Господню».

На стенах собора, ближе к западу, в 4 больших кипарисовых рамах, на бронзовых вызолоченных досках, начертаны имена войск, служивших в Гатчине при Павле 1 и послуживших основанием гвардейскому Егерскому полку, названному после «Гатчинским». 9 колоколов в соборе висят в западных куполах. Самый большой из них в 296 пудов, следующий – в 230, а потом – в 126 пудов. Колокол в 296 пуд. пожертвован, в 1883 году, коллежским асессором Василием Тимофеевичем Городиловым; колокол в 230 пуд. – пожертвован в 1882 г. прихожанами и церковным старостою Ив. Ив. Будуновым.

Из предметов церковной утвари замечательно серебряное облачение престола в главном алтаре. Весу в нем 1 пуд. 23 ф. 21½ зол. Его пожертвовала, в 1867 г., вдова чиновника А. С. Редигорская.

К собору принадлежат две каменные часовни. Одна – на Большом проспекте, против госпиталя, в память 4 апреля; другая – на Динабургском шоссе, в Александровской слободе, в память в Бозе почившего Императора Александра 2. На часовни особенно жертвовали: петербургский купец Г. М. Медведев, купец И. Ф. Чикин и ковровский мещанин Ф. И. Репин.

Городское кладбище освящено в сентябре 1851 г. На нем деревянная часовня во имя Всех Святых. В неделю «Всех Святых» бывает сюда из собора крестный ход и служатся: молебен с водоосвящением и, среди кладбища, общая панихида.

Метрические книги имеются с 1801 г., когда приходскою церковию была госпитальная; исповедные росписи имеются с 1853 г. Прихожан в настоящее время числится: духовных мужского пола 20, женского 20; военных мужского пола 205, женского 281; статских мужского пола 79, женского 120; купцов, мещан, цеховых и пр. мужского пола 451, женского 614; сельских крестьян мужского пола 486, женского 414. Всего мужского пола 1242, женского 1449.

По штату 1853 г. при соборе положено быть: ключарю, 2 священникам, диакону, 2 псаломщикам, 2 пономарям и просвирне. С 1876 г. ключарь заменен протоиереем и убавлен один пономарь. Жалованья в 1853 г. положено: ключарю – 51 р. 45 к., священникам по 42 р. 90 к., диакону – 28 р. 59 к., псаломщикам по 11 р 43 коп.; пономарю 8 р. 58 коп., просвирне – 9 р. 53 к., квартирных – ключарю, священникам и диакону – по 142 р. 83 к., причетникам по 71 р. 40 коп., просвирне – 57 р. 12 к. На хлеб на весь причт 731 р. 64 к. в год; на дрова для причта 295 р. Всего на причт и просвирне в год 2071 р. 90 к.

В 1858 г., для улучшения содержания причта, Свят. Синод дозволил купить, для причта, дом купца Папкова, каменный двухэтажный, с подвальным этажом и деревянным флигелем, на участке земли в 520 саж., за 15000 р., с дозволением причту занять у больше-охтенской церкви 12000 р. для уплаты Папкову, с тем, чтобы погашать этот долг частью из сумм собора, частью из доходов, получаемых с членов причта за квартирование. В 1863 г., к земле под домом, дворцовое правление прибавило соседний участок в 1044 квадр. сажени. В пользу причта идут проценты с 1200 р., пожертвованных на вечное поминовение.

С 1852 г. в причте гатчинского собора состояли следующие лица:

По освящении собора определены были: старшим священником Владимир Андреевич Славинский, сын протоиерея петербургской ямской церкви, кандидат петербургской духовной академии, служивший сперва при госпитальной церкви, перемещенный к собору 29 июня 1852 г. и в 1863 г. произведенный в протоиерея. Он священствует и ныне. Вторым священником был поставлен Александр Яковлевич Снежницкий, кандидат С.-Петербургской духовной академии, сын священника саратовской епархии, бывший прежде законоучителем гатчинского института; в 1859 г. он переведен снова в институт и 7 августа 1879 г. скончался в сане протоиерея; третьим священником был Дмитрий Фелицин, студент петербургской семинарии, сын дьячка кронштадтской церкви, армейского ведомства. Он скончался в 1856 г. На его место рукоположен кандидат С.-Петербургской духовной академии 21 курса Николай Иванович Большой, сын священника рязанской епархии, умерший в 1872 г. На место Снежницкого определен армейский священник Петр Николаевич Казанский, окончивший курс в петербургской духовной семинарии, сын священника петербургской Князь-Владимирской церкви. Он умер в 1871 г. На место его поставлен кандидат московской духовной академии, учитель александро-невского училища Григорий Ив. Цветков, сын пономаря города Рузы; умер в 1872 г. На место Большого переведен с Митрофаниевского кладбища Николай Мих. Рождественский, кандидат С.-Петербургской духовной академии, сын священника псковской епархии; на место Цветкова определен Александр Ив. Вознесенский, кандидат московской духовной академии, учитель александро-невского училища, сын диакона города Вереи, московской епархии.

На должности штатного диакона состояли: Иоанн Евдокимов (1852–1854), Ириней Семенов Великославинский (1854– 56), Иоанн Ильин Николин (1856–65), Иоанн Семенов Силуанов (1865–1874), Герасим Васильев Щеглов (1874– 1884); на псаломщицком окладе были диаконы: Герасим Георгиев Преображенский (1853–1855), Василий Яковлев Преображенский (1855–1861) и Герасим Васильев Щеглов (1865– 1874).

Ныне при соборе состоят: протоиерей Владимир Славинский, священники Николай Рождественский и Александр Вознесенский, диакон Андрей Матвеев Шотовский, окончивший курс в новгородской духовной семинарии и – псаломщики: Егор Вознесенский, Андрей Каменский и Алексей Вифанский; просвирня Александра Иванова Фроловская.

Церковные старосты много заботились о благолепии храма: так первый староста Григорий Семенович Овчинников (1853– 1862) пожертвовал, между прочим, на покупку церковного дома 2000 р. с.; староста Алексей Семенович Соловьев, служивший 10 л., много потрудился для благолепия храма и для сбора денег на уплату долга Большеохтенскому кладбищу; Феодор Филипович Сорокин, усовершенствовал певческий хор и, при оставлении должности старосты, пожертвовал 900 руб., чтобы проценты с них шли на улучшение хора. Нынешний староста, Исак Иванович Будунов украсил собор новыми иконами, соорудил большой колокол и заботился о лучшем устройстве помещений для причта.

Из прихожан особенным усердием к собору известны: г-жа Редигорская, устроившая серебряное облачение на главный престол, стоившее более трех тысяч; капитан Георгий Алекс. Ганнибал, пожертвовавший серебряные ризы на иконы Константина и Елены; гатчинский брантмейстер С. П. Малыхин, устроивший на свой счет две большие иконы ап. Павла и архид. Стефана, в кипарисных резных киотах; служивший в придворном конюшенном ведомстве Платон Гавр. Белин, соорудивший серебряные ризы на местные иконы главного иконостаса и к ним две серебряные свечи; крестьянин Костромской губернии Димитрий Афиногенов, по ремеслу плотник, устроивший запрестольный образ Св. Троицы, в дубовой резной раме.

Для вспоможения бедным устроено попечительство, по проекту протоиерея Славинского, утвержденному митрополитом Исидором 19 февраля 1866 г. В апреле 1867 г. на собранные от членских взносов и в кружки деньги до 800 р., открыты были: столовая для бедных, дневной приют для обучения детей и школа в мариенбургской части. Устав попечительства Высочайше утвержден 4 июля 1874 г. Попечительство названо благотворительным обществом и при нем составился комитет из 9 членов и в числе их непременный член – настоятель собора. Почетным попечителем приглашен управляющий городом. По ходатайству управляющего, генерал-лейтенанта Багговута, общество принято под покровительство Государыни Императрицы.

Через 7 л. по учреждении, общество купило за 12000 руб. дом для приюта. Тут помещено до 35 беднейших детей, а 25 стали пользоваться пищею. В 1878 г. коллежский асессор Семен Алекс. Андреев завещал обществу свой дом для призрения престарелых женщин. На устроенную здесь богадельню, названную Андреевской, Андреев пожертвовал 5000 руб., а В. В. Григорьев и Т. П. Нечаевская 4400 руб. По отчету 1883 г. общество, кроме двух домов, имеет капитала до 36150 р. и призревает до 200 человек, в том числе: живущих в приюте мальчиков 14, девочек 26; приходящих учиться мальчиков 20, девочек 25; в отделении приюта, на Пильной, мальчиков 18, девочек 14; в Андреевской богадельне старушек 15. Получающих пищу из приюта и пользующихся денежник и хлебным пособием 55. Всего на попечении общества 197 лиц.

С сайта: https://azbyka.ru/otechik/Spravochiki/Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. Выпуск 8 (1884), 15) Гатчинский собор св. апостола Павла.

Комментарии и обсуждение

Построена в 1852 г. архитектором Р. Кузьминым. Приделы: святых Константина и Елены, св. Александра Невского, Божьей Матери "Утоли моя печали". Действует.

Прим.мод.: непонятно, в каком году это происходило