В одном из дореволюционных путеводителей по Курску так рассказывается о Сергиево-Казанском соборе: "Местность от собора к Московской улице в старину была покрыта озёрами, около них были капустные огроды, и поэтому потомки этих огородников и до сего времени сохранили уличное название капустников. Любопытно отметить, что и теперь по всей Сергиевской улице грунтовая вода находится на глубине одного аршина. Собор устроен в 1762 году старанием купца Первышева, по имени которого и называется улица от Сергиевской к Московской. На этой улице находится принадлежавший Первышеву дом, занимаемый в настоящее время конторою Курского водопровода".

Сам Сергиево-Казанский собор в Курске построен, как и вообще большинство каменных храмов, на месте деревянной приходской церквушки. О ней известно, что она имела посвящение преподобному Сергию Радонежскому и сгорела в первой половине ХVIII века. И опять же, как это часто бывало, расчищая пепелище, прихожане нашли чудом уцелевшую икону. В нашем случае - Казанский образ Божией Матери. Что удивительно, побывав в огне, он остался совершенно невредимым. Поэтому и решили куряне возродить церковь на старом месте - на сей раз в камне. Нижний, будничный, храм предполагалось посвятить - в память о старой церкви - преподобному Сергию Радонежскому, а верхний - праздничный - обретённой Казанской иконе Божией Матери. Благословение на строительство собора испрашивали у епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Горленко). Архипастырю идея пришлась по душе, и он лично приехал освящать место и закладывать первый камень. Строительство храма началось в 1752 году. Нижнюю церковь освятили через десять лет, а ещё через пятнадцать - верхнюю. Такой солидный разрыв объясняется, видимо, тем, что именно столько времени потребовалось на создание иконостаса. Имена мастеров-резчиков остаются загадкой, но их почти 20-метровое трёхъярусное творение поражает великолепием. Про этот иконостас писали, что он "представляет собой великолепное сочетание вычурности, изящества и богатства" и что "изгибающиеся архитектурные формы, пышный фантастический растительный орнамент, статуи ангелов, колонны и гирлянды, - всё это сверкающее позолотой и темнеющими живописными иконами сооружение в насыщенном светом и воздухом пространстве производит потрясающее, торжественно-величественное и ликующе-праздничное впечатление".

Подряд на строительство взял на себя купец Исидор Мошнин. Из "Курских губернских ведомостей" за 1907 год можно узнать об истории этого человека - в частности, что в ХVIII веке Мошнин владел несколькими кирпичными заводами и подряды на строительство храмов брал часто. Однако Сергиево-Казанский храм Исидор достроить не успел - преставился, и тогда "обязанности его по подряду приняла на себя его жена Агафья". Нередко во время своих инспекций она брала с собой сына Прохора. Придя вместе с семилетним мальчиком в очередной раз, Агафья поднялась с ним на колокольню. А дальше произошло следующее: отрок Прохор "по детской неосторожности" упал с колокольни прямо на кирпичи и строительный мусор. Мать в ужасе побежала вниз не рассчитывая увидеть сына в живых, но случилось чудо: мальчик остался цел и невредим... Спустя время, на месте его падения у стен курского храма земляки установят памятник, а в самом соборе ему поставят придел. Артель приглашённых строителей была хорошо знакома с творчеством Бартоломео Растрелли и архитектурными, как теперь бы сказали, трендами своего времени. Однако это ничуть не умаляет великой ценности курского собора, и современники, при взгляде на Сергиево-Казанский храм, нередко восклицали, подобно курскому прокурору С. Ларионову в его "Описании Курского наместничества", вышедшем в свет в 1786 году: "Сия церковь великолепием своим превосходит прочих всех!". До 1833 года Сергиево-Казанский храм оставался обычным, приходским. В кафедральный собор он превратился только после того, как архиерейскую кафедру решили перенести из Белгорода в Курск. Примерно в то же время несколько изменился внешний вид церкви - с западной стороны к колокольне пристроили лестничную клетку. Изначально же, для того чтобы попасть в верхний храм, требовалось преодолеть две наружные лестницы - весьма неудобные! Путеводитель начала прошлого века так описывал этот подъём: "Ход в верхнюю церковь прежде был открытым из чугунных плит и решёток, как в киевской церкви святого Андрея Первозванного; впоследствии он был переделан на закрытый". Сделать подъём более комфортным для прихожан предложили архитектору Курской казённой палаты Павлу Грознову. В начале ХХ века встал вопрос о поновлении храма. Для этого из Московского археологического общества специально вызвали известного архитектора и реставратора Фёдора Фёдоровича Горностаева. До него последнее поновление храма проводили в 1866 году. Тогда заново настелили полы, отделали под мрамор арки в нижнем храме. В основном же собор до наших дней сохранил свой первоначальный вид. Все реставрационные работы касались покраски крыши и стен, а также восстановления скульптурного орнамента на фасадах.

После революции 1917 года службы в Сергиево-Казанском соборе прекратились. Но судьба храма в богоборческую эпоху сложилась довольно благополучно. Сначала в верхнем храме действовала картинная галерея, а внизу - художественная мастерская. Затем в бывшей церкви открыли музей религии и атеизма. Под их защитой сохранялось не только само храмовое здание, но и его интерьеры. Кроме того, превратив храм в музей, большевики начинали свозить в него реликвии из других окрестных церквей, превращая их в экспонаты и тем самым спасая от гибели. В разных источниках содержится различная информация о дате переосвящения храмов Сергиево-Казанского собора. По одной из версий, это произошло после реставрации Горностаева, по другой - событие было приурочено к открытию храма уже ближе к середине ХIХ века. Как бы то ни было, в какой-то момент верхняя и нижняя церкви поменяли свои посвящения. Нижнюю освятили в честь Казанской иконы Божией Матери, а верхнюю - во имя преподобного Сергия Радонежского. Ныне в соборе буквально всё дышит памятью о святом Серафиме Саровском. Мемориальная доска сообщает, что "в этом храме молился Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский". Её установили к столетию канонизации святого в 2003 году. А на другой год, отмечая двухсотпятидесятилетие рождения великого подвижника, в ограде собора поставили посвящённую ему часовню. Три года назад, специально ко дню памяти преподобного Серафима Саровского, в приделе, освящённом в его честь, полностью обновили иконостас. Сергиево-Казанский собор долгое время был незаслуженно забыт.

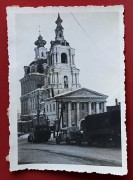

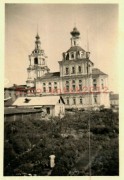

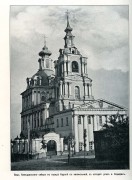

В советском культурно-историческом контексте Курск связывался совсем с другими памятниками и событиями, связанными с Великой Отечественной войной. Между тем, это необыкновенно интересный памятник. В плане собор имеет традиционную композицию, это "корабль" с запада на восток: колокольня - трапезная - основной храм - алтарь. Длина его (около 33 метров) по проекту почти ровно вдвое превышала ширину, что придавало геометрическую "правильность" сооружению. Появление в ХIХ веке большой пристройки разрушило эту строгую пропорцию. Двухэтажное тело храма кажется слишком массивным в тесной оградке; формы напоминают скорее светский дворец, чем собор: несколько почти равновеликих четвериков, поставленных друг на друга. Чтобы не утяжелять их и без того "сундуковатые" формы, зодчий ограничился минимально допустимым для барокко набором декора: трёхчастное деление стен пилястрами сложного ордера, изящный лепной орнамент, обрамляющий оконные проёмы. Для каждого светового яруса - свой. Скромное оформление фасадов позволило "отыграться" на завершении храма. Мощный верхний четверик переходит в восьмигранный свод, каждая грань украшена массивной люкарной с колонками, перекликающимися с колоннами, которые украшают верхние ярусы колокольни. Купол венчают опять же четырёхгранный, со "стёсанными" углами световой фонарь и затейливая "растреллиевская" главка. Завершение колокольни чуть строже, но гармония соблюдена идеально. Западная пристройка у колокольни, этакий гипертрофированный портик, - помесь классицизма и "как бы барокко" - появилась в 1830-е годы. Она, по замечанию автора книги "На земле великой битвы" из серии "дороги к прекрасному" - М.М. Дунаева, нарушила целостный облик здания. Пристройка диссонирует с завершением храма, при этом неожиданным образом "пришлась ко двору" его нижней части, образовав своего рода последовательное ступенчатое нисхождение равновеликих объёмов: тело храма - трапезная... и вот эта самая пристройка. Диагональное тяготение к низу в значительной мере "остановило" вертикальный "взлёт" колокольни. Немудрено, что колокольню упрекали в излишней грузности. Мысленно отчеркнём пристройку, представим храм в первоначальных формах... Надо полагать, и грузности поубавится, и пропорции станут живее, динамичнее, раскованнее.

Украшением пристройки является классицистический портик. Перекрытие лежит на колоннаде из шести колонн, хоть как-то оживляющих кубоватую двухэтажную пристройку, которая "вобрала" в себя парадные лестницы в главный храм. Вроде бы и ордер колонн соблюдён, и лепнина стилизованная, но это чистой воды классицизм! По сравнению с другими шедеврами елизаветинского барокко орнаментовка Сергиево-Казанского храма кажется чересчур сухой, рисунок - несколько уплощённым. Это, однако, всё те же барочные растительные орнаменты; а сухость можно объяснить, с одной стороны, провинциальными особенностями, с другой - тем, что, возможность, зодчий не хотел излишне утяжелять и без того массивный объём храма. Завершение довольно массивного сооружения получилось неожиданно лёгким. Это отработанный в барокко стилистический приём: криволинейный купольный свод с оригинальными люкарнами, ажурный барабан, фигурная главка. Оформление верха колокольни вышло строже и одновременно легче. Восемнадцать окон, расположенных в три света, плюс окошки в люкарнах вдоволь пропускают внутрь солнечных лучей, позволяя великлепному резному барочному иконостасу и всему убранству интерьера по-настоящему "играть": похоже, что проектируя собор, архитектор гораздо больше внимания уделял внутренней освещённости, нежели пресловутой "красивости" снаружи, чем и объясняются эти ряды окон. В контрасте с верхним храмом, нижний невысок, приземист, затенён; его декоративное оформление более сдержанно, своды и стены - ощутимо массивны. Они пропускают существенно меньше света; вообще, традиционно в русском зодчестве нижний храм - место не для празднеств, а для сосредоточенной молитвы и размышлений. Высота Сергиево-Казанского храма по колокольне - 46 метров. Ширина собора в плане - около 16 метров, длина (без западной пристройки) - около 33 метров. Алтарь и трапезная равны по высоте. Высота роскошного иконостаса верхнего храма - свыше 18 метров, и при том, что в нём всего три яруса. В необычайно светлом верхнем храме - 28 окон, считая люкарны и световой фонарь.

Из журнала "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №69, 2013 г.

Комментарии и обсуждение

Семья Мошниных жила рядом с церковью во имя преподобного Сергия Радонежского. В 1751 году церковь сгорела, и на ее пепелище была обнаружена чудом уцелевшая от огня храмовая Казанская икона Божией Матери. Было принято решение на этом месте построить Сергиево-Казанскую церковь, но уже каменную, в память о старом престоле и чудесно обретенной храмовой иконе. Горожане решили строить такой храм, который мог бы впоследствии стать кафедральным собором. Пока неизвестно, кто проектировал собор, однако специалисты Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева отрицают участие в этом Растрелли или его учеников. Денежные средства были предоставлены Карпом Ефремовичем Первышевым, каменный дом которого стоит в Курске и поныне. Исидор Иванович Мошнин выступил в роли руководителя строительных работ.

В 1833 году Сергиево-Казанский храм становится, как и планировалось, кафедральным собором г. Курска. Однако в 1760 году, когда уже была построена нижняя церковь с престолом во имя преподобного Сергия, благочестивый строитель Исидор Иванович Мошнин скончался. Свое состояние он передал своей жене Агафии Фотиевне и поручил ей довести дело построения храма до конца. В 1778 году храм был окончательно отделан, а освящен 22 октября/4 ноября, в день празднования иконы Казанской Божией Матери. Работа была выполнена настолько качественно, что семейство Мошниных приобрело особое уважение среди жителей Курска. Агафия Фотиевна много помогала бедным, особенно сиротам и неимущим невестам. В течение многих лет она продолжала постройку Сергиевской церкви и лично наблюдала за работами. Часто она брала с собой и Прохора. Что Прохор был избранником Божиим от своего рождения — это видели все духовно развитые люди, и не могла не почувствовать его мать. Во всех первых «Сказаниях» о жизни преподобного Серафима присутствует описание следующего случая: «Во время строения храма однажды Агафия пошла на церковное здание, взявши с собою и сына своего, которому было тогда около семи лет, — и как взошла на здание, то он, отлучась от нея, по детской неосторожности упал с высоты здания на землю». Испуганная мать думала увидеть своего сына разбитым до смерти, но, к несказанной своей радости и величайшему удивлению, увидела Прохора целым и невредимым».

В 2002 г. в ограде собора построена часовня в честь прп. Серафима Саровского, где круглосуточно можно брать чистейшую родниковую воду из источника. С 2006 г. при соборе действует регентская школа при Курской Православной Духовной семинарии. Всю информацию о соборе, новостях и событиях приходской жизни, а также регентской, воскресной школ и молодежного отдела можно найти по адресу: www.ser-kaz-sob.orthodoxy.ru