В истории русского Зарубежья Свято-Николаевский собор в Харбине, построенный на рубеже XIX-XX столетий, занимает важнейшее место, особенно среди русского эмигрантского населения. Заложенный практически вместе с основанием Харбина в 1899 г., он многие десятилетия отражал собой русский характер этого нового по тому времени города в Китае и по праву считался символом русского Харбина, олицетворением русской православной культуры в Китае.

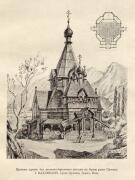

Строительство этого уникального храма осуществлялось по проекту, разработанному в Санкт-Петербурге архитектором И.В. Подлевским, а строительные работы велись под наблюдением архитектора Алексея Климентьевича Левтеева - первостроителя Харбина и КВЖД. Ему помогали и другие инженеры: В.К. Вельс и С.И Люро, техник Е.П. Ярилов, специалист по кровельным работам Т.А. Головизнин и простые рабочие–строители. В качестве рабочей силы использовались и китайцы. Примечательно, что и здесь, за пределами России, храм был заложен и строился практически с основанием города. Таким образом, соблюдалась древняя русская традиция - начинать строительство нового поселения с возведения храма. Примечательно ещё и то, что этот первый русский православный храм в Китае был назван в честь наиболее почитаемого на Руси Святителя Николая Мирликийского.

Для размещения храма строители Харбина выбрали самое лучшее место в центральном районе, получившем название Новый город. Расположенная на центральной, круглой в плане, площади, Свято-Николаевская церковь доминировала в окружающем пространстве, чему способствовала и её шатровая архитектурная композиция. Особенно великолепно храм воспринимался во время движения от железнодорожного вокзала в центр города по Вокзальному проспекту. Двигаясь от вокзала по проспекту, пешеходы и водители транспорта наблюдали, как храм, словно живой, вырастал, поднимаясь вместе с шатром вверх, к небу. И уже на площади он представал перед всеми во всем своем величии.

Выбирая место для строительства Свято-Николаевской церкви, первостроители Харбина считали, что этот храм должен стать не только главной доминантой площади, но одновременно и своеобразным символом, украшением города. Первые десятилетия (1900-1940-е г.г.), когда вокруг площади не было относительно высокой застройки, храм доминировал в пространстве. Он стал самым крупным культовым деревянным сооружением не только в Харбине, но и на всем юго-востоке Азиатского региона. Из разных районов Харбина в Свято-Николаевскую церковь приезжали и приходили многочисленные прихожане, особенно в 1900-е г.г., когда православных церквей в Харбине было совсем немного.

После окончания строительных работ на восточной стене храма была прикреплена памятная медная доска с текстом, гласившим: «Основася сия церковь при председателе Станиславе Ипполитовиче Керберзъ и главном инженере-строителе Александре Иосифовиче Юговиче в лето от сотворения мира 7407-е, от рождества же по плоти Слова в 1899 году октября 1–го дня в железнодорожном поселке Сунгари, архитектором Алексеем Климентьевичем Левтеевым, по освящении священниками охранной стражи Александром Петровым Журавским и Стефаном Михайловым Белинским. Временные мастерские Сунгари».

Во время так называемого «Боксерского восстания» (1898-1901), начавшегося в Пекине и направленного против династии Цин и иностранцев и охватившего многие районы Китая, в 1900 г. даже дискутировался вопрос о том, чтобы разобрать или самим сжечь только что построенный храм, но волна восстания до Харбина не докатилась.

Храм несколько раз менял свой статус: до 1903 г. он считался церковью Пограничной стражи, после чего стал железнодорожной церковью, с 29 февраля 1908 г. по указу Св. Синода возведен в ранг собора, а с учреждением в 1922 г. Харбинской епархии стал именоваться кафедральным собором. Спустя год при соборе был сооружен придел в честь иконы Божьей Матери «Нечаянной радости».

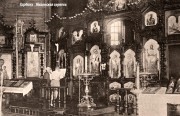

В Свято-Николаевском соборе имелось богатое убранство - великолепный иконостас, росписи, ценные иконы, разнообразная церковная утварь. Над росписями внутри храма трудился художник Н.Д. Глущенко - выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств. Именно он создавал изображение Св. Троицы в главном алтаре и композицию «Сошествие Св. Духа» над хорами. Художниками, чинами Пограничной стражи, в 1900 г. был написан образ Иверской Божией матери.

Основное строительство было закончено уже в конце 1899 г., и на праздник Святого Покрова Богородицы в храме состоялось первое церковное торжество, хотя внутренняя отделка оставалась не законченной. В 1900 г. хабаровская газета «Приамурские ведомости» сообщила в небольшой заметке, что «5 декабря сего года освящен первый приходской храм в Маньчжурии, в Харбине, во имя святителя Николая Чудотворца, построенный в древневологодском стиле… Чудный храм этот красиво высится над Харбином, издали сверкая своими золочеными крестами».

Во время освящения построенной церкви в Харбине находились военные чины полевого штаба во главе с командующим Приамурского военного округа. Там у них и родилась идея подарить церкви особо почитаемую в Приамурье икону Албазинской Божией Матери. С этой целью инициаторы благотворительной акции обратились к хабаровскому купцу I-й гильдии В.Ф. Плюснину, который заказал икону в Москве и, как отмечала местная газета, «в нынешнем году (1901. - Н.К.) икона Албазинской Божией Матери, в серебряной ризе, была получена, и по изготовлении для неё в Хабаровске приличного киота, в минувшем августе была отправлена в Харбин, в адрес настоятеля церкви о. Александра Журавского».

В 1923 г. в соборе соорудили придел в честь иконы Божией матери «Нечаянной радости». Среди особых святынь в храме выделялись прекрасно написанное изображение Пресвятой Троицы в главном алтаре и Сошествия Святого Духа над хорами, а также большой образ святого Николая Чудотворца, под покровом которого покоился первый глава Харбинской епархии, митрополит Мефодий. Имелись в храме и несколько исторических, давних икон - дары командующего войсками генерал-губернатора Н.И. Гродекова, а также великого князя Александра Михайловича и других высоких особ. Глубоко почитался прихожанами образ Иверской Божией Матери, написанный в 1900 г. чинами Пограничной стражи.

Храм производил на всех настолько сильное впечатление, что он постоянно становился не только объектом обозрения, но и посещения, особенно в праздничные дни. Вмещавший 500 человек, он никогда не пустовал.

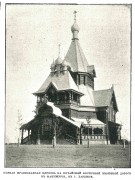

Центричный план Свято-Николаевского собора представлял собой восьмигранное ядро, обрамленное галереями и выступами апсиды (с востока) и звонницы (с запада, над входом), а также двух дополнительных входов-крылец с северной и южной сторон. Благодаря удачным пропорциональным соотношениям частей храма, его объемно-пространственная композиция выглядела логичной, понятной и выразительной. Облик фасадов и всей объемной формы подчеркнут нарастанием объемов к центру, где кульминационным акцентом служит высокий стройный шатер с главкой и крестом наверху. Пирамидальность Свято-Николаевского собора как элемент композиционной структуры и его архитектурной выразительности присутствует и в отдельных его частях, к примеру в трехглавом завершении звонницы, расположенной над входом. Очертания и уклоны скатов крыш над галереями, крыльцами, форма завершений объемов (алтарь, звонница) - во всем чувствуется стремление подчеркнуть, выявить движение вверх, к центру. Являясь произведением архитектуры высокого эстетического уровня, выполненным в духе архитектуры Русского Севера, созвучный вкусам и предпочтениям русских людей, оказавшихся далеко за пределами своего Отечества, Свято-Николаевский собор в Харбине стал выражением русского начала на востоке Азии.

К сожалению, в 1966 г. этот храм был варварски разрушен хунвейбинами по приказанию пекинского правительства во время так называемой «Культурной революции». Собор не только разрушили, его в течение нескольких дней жгли при стечении и под одобрительный гул огромного количества людей. Просуществовав почти 67 лет, храм тем не менее остался в памяти не только русских людей, но и многих китайцев, жителей Харбина. Анализируя архитектурные постройки Харбина, к примеру, китайский автор отмечал в своей книге: «После того как царско-русские колонизаторы вторглись в Харбин, они первым делом построили церкви. В 1899 году на кульминационном пункте города, в центре р. Наньгана построили православный Свято-Николаевский собор. С этого момента в Харбине начали подражать образу “восточной Москвы”, и церкви на долгий срок стали символом восточной Москвы».

Выражая своё негативное отношение к русской политике XVII-XIX в.в. на востоке, автор тем не менее восторгается архитектурой, созданной русскими и иными зодчими в Харбине. В частности, описывая главную площадь Харбина, он восхищается ее композицией, а также архитектурой собора: «Это правильно-радиальная площадь, центр которой составлял собор и которая имела подвижной, вольный и раскрытый характер. Бывший Свято-Николаевский собор находился в центре площади и крест на крыше палатки собора, который тянулся к голубому небу, был фокусом линий зрения. Православный Свято-Николаевский собор представлял собой один из характерных ландшафтов в Харбине вплоть до 1966 года. План этого собора был в виде греческого креста в направлении с запада на восток. Композиция плана - сосредоточенно-симметричная. Так как срок строительства был чрезмерно сжат, все конструкции были деревянные и в виде колодезного сруба. Внутри собора образовалось такими конструкциями огромное пространство купола для религиозной деятельности. Внешний вид собора воплотил в себе традиционную форму, палаточную крышу русской народной деревянной конструкции. Вершина восьмиугольной палаточной крыши высоко подняла небольшой купол в виде луковицы. Вершина соединена с куполом с помощью барабанной опоры в середине. Эта выдающаяся архитектурная драгоценность играла важную роль в образовании городских ландшафтов. К сожалению, она была снесена невежественными разрушителями во время 10-летних анархий и беспорядков».

Оставим в стороне небрежный перевод с китайского на русский и отметим эмоциональность автора описания, китайского профессора архитектуры. До сих пор Харбин остается без своей православной святыни, чем обеспокоены в первую очередь русские эмигранты, разъехавшиеся после 1945 г. из этого города по многим странам и континентам. Они бережно хранят его образ в своей памяти, на открытках, календарях и книгах, увезенных с собой из Харбина. Поскольку православие в Китае запрещено, речи о восстановлении храма на его прежнем месте почти полстолетия не велось. Вместе с тем многие китайцы, любящие русскую культуру, с горечью вспоминают годы культурной революции и до сих пор считают большой ошибкой разрушение этой святыни.

И тем не менее, Свято-Николаевский деревянный собор сегодня восстановлен, но не в самом Харбине, а в 30 км от города, в экологическом парке «Ашихэ», недалеко от одноименной станции. Идея создания данного парка принадлежит Хуан Цзу Сяну, директору одного из промышленных предприятий Харбина и большому почитателю русской культуры. Представляет большой интерес не только сама история воссоздания храма, но и техника его сборки (рубка). Выше упоминалось о том, что изначально собор был срублен из бревен–карандашей, изготовленных в Канаде и привезенных оттуда. Эту же технологию использовали китайские мастера и при воссоздании храма, но теперь бревна-карандаши изготавливались из привезенного с российского Дальнего Востока леса (сосна) непосредственно на промышленном предприятии господина Хуана, расположенном на окраине Харбина. Для этой цели на заводе были изготовлены специальные приспособления для обработки бревен - устройство желобов, врубок, приведение к единому диаметру. В результате такой подготовительной работы в дальнейшем сборка на месте осуществлялась практически без топора и пилы. Непосредственно на заводе изготавливался и иконостас храма по чертежам, выполненным вместе с проектом всего храма.

Летом 2009 г., когда в Харбине со всех континентов собирались на свою встречу бывшие русские эмигранты, они посетили и местечко Ашихэ, чтобы посмотреть на свою бывшую святыню. Во время посещения нового парка всеми было отмечено, что храм воссоздан таким, каким он выглядел и раньше, в годы их жизни в Харбине. Вновь воссозданный храм сегодня в большей степени выполняет функции музейного объекта, он стал главной композиционной доминантой всего парка. В самом начале создания парка на его территории совершенно ничего не было, никаких строений. Подъезжая к месту, где планировалось воссоздать храм, можно было видеть только голый пейзаж - и ни одного сооружения. Сегодня, приближаясь к парку, можно издали видеть силуэты его многочисленных строений, среди которых доминирует Свято-Николаевский собор.

Сегодня, спустя полвека после трагического разрушения храма, приходит прозрение. В настоящее время у Правительства Харбина появилось желание восстановить Свято–Николаевский собор на его прежнем месте и превратить его в музей. Остается надеяться, что эта идея всё-таки найдет свое воплощение в жизнь, и Свято-Николаевский собор, как и раньше, вознесется ввысь на своем прежнем месте и снова обретет важную для бывших русских харбинцев роль символа русской православной культуры на чужбине.

Рябининские чтения – 2015; http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2015/1527.html

В Никольском соборе в разные годы служили: 1900-1908 г.г. - Журавский Александр Петрович, протоиерей; 1921-1927 г.г. - Пономарёв Аристарх Рафаилович, протоиерей; 1927-1937 г.г. - Пекарский Леонтий Федосьевич, протоиерей; 1937-1946 г.г. - Викторов Леонид Николаевич, протоиерей; 1923-1925 г.г. - Викторов Леонид, протоиерей; 1923-1928 г.г. - Брадучан Сергей Дмитриевич, священник.

https://dikc.academic.ru

Комментарии и обсуждение