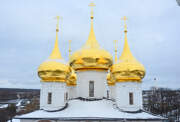

Доминирующей постройкой старинного Гороховца, является двусветный Благовещенский храм, обладающий крупными монументальными формами, увенчанный каноническим пятиглавием. Большие и гладкие плоскости его наружных стен равномерно членятся широкими лопатками на три прясла. В полукружиях закомар видны остатки фресковой живописи.

Собор замыкает собой панораму масштабной по провинциальным меркам площади. Рядом возвышается отдельно-стоящая ровесница храма — шатровая колокольня. Ее архитектурный облик имеет характерную для Гороховца черту — низкий четверик в основании.

И вот что интересно — из-за высоких грунтовых вод и постоянных подтоплений водами Клязьмы, все здания собора построены без фундамента. Это кажется невероятным — фундамента нет, но ни одно строение не покосилось, не потрескалось и практически не просело в землю. Секрет заключается в том, что собор сооружали по технологии белокаменного строительства, характерного для домонгольской Руси. В те времена вместо закладки фундамента всю площадь, отведенную под строительство, мостили плитами из белого камня, и на этом основании возводили стены. Фрески Благовещенского собора, которые мы можем видеть в полукружьях закомар на всех внешних стенах храма, созданы почти 400 лет назад, обладают уникальной особенностью. Дело в том, что в советские годы эти «картины религиозного содержания» перед каждым социалистическим праздником скоблили, затем сверху белили и штукатурили… Но уже через неделю изображения святых проступали снова. И по сей день, присмотревшись, можно различить, что на стенах собора изображены 12 главных христианских праздников.

Уникальным произведением искусства были западные ворота собора, выполненные гороховецкими кузнецами. Они выполнены из узорного кованого железа со вставками из бересты и украшены вставками разноцветной слюды. Важно отметить, сколько мастерства и выдумки применили гороховецкие мастера при создании ворот. Так, в частности, береста выполняла не только декоративную функцию, но и забирала влагу и тем самым предохраняла изящный кованый узор от ржавчины. А недорогие кусочки слюды на солнце сверкали всем многоцветием радуги, и казалось, будто ворота украшены драгоценными камнями. Сейчас эти врата, подлинное произведение прикладного искусства XVII века, можно увидеть в помещении Гороховецкого музея.

В комплекс входит также колокольня — 37 метров высотой, с основанием в форме восьмерика. По традициям тех времен, венчает ее высокий шатер со слуховыми окнами, расположенными над звонницей в три ряда. На верху шатра – маленький купол, увенчанный крестом. До 1950-х годов на колокольне находились часы-куранты, отбивающие время древнего города. Позднее, они были увезены на реставрацию в областной музей-заповедник и, позднее, их след затерялся. В 1930-е годы были сброшены колокола и затоплены в Клязьме. Казалось бы, недалеко от берега, но в 2009 году предпринимались попытки разыскать эти колокола, но к сожалению, попытки оказались безуспешными. Река умеет хранить свои тайны… Сейчас колоколов на колокольне нет.

«В 2018 году во время реставрационных работ по укреплению фундамента колокольни Благовещенского собора с северной стороны было обнаружено углубление, из которого извлечены фрагменты колоколов. Обломки находились в закопанной яме, созданной в XX веке, предположительно во время закрытия Благовещенского собора в 1934-1936 годах и сброса колоколов с колокольни», — говорится в выпуске Гороховецкого историко-архитектурного музея. Найденные фрагменты колоколов были переданы Гороховецкому историко-архитектурному музею Институтом Археологии Российской Академии Наук. Увидеть их можно в музее «Дом Канонникова». На стенде приведена надпись на полиелейном соборном колоколе, которая гласит, что отлил сей колокол "Лета 7199 годъ" мастер Григорий Иванов — по-современному в 1691 году. Сейчас на звонницы повешены новые колокола для того, чтобы туристы, поднявшиеся на верхний ярус колокольни, могли в них позвонить.

Оказались утраченными и многие церковные ценности. Среди них по описи: особенно чтимая прихожанами и окрестными жителями старинная икона Божией Матери «Смоленская», которая почиталась чудотворною; риза на ней серебряная и частью вызолоченная. Напрестольный крест, на нем внизу на лицевой стороне изображен Макарий Желтоводский, а сзади св. муч. Параскева; приложен в 1653 г. Гр. Ив. Кувалдиным. Такой же крест позолоченный, чеканной работы, с частицами Св. мощей. На задней стороне подпись: «В сем св. кресте Господнем различныя чудесоточныя Святых Божиих мощи, их же имена на местех противу частей коегождо начертаны, в Богоспасаемый град Гороховец в св. соборную церковь Благовещения Пресв. Богородицы положишася в царствующем граде Москве от Спасительного во плоти Смотрения Господня 1704 лета». Сосуды серебряные, приложенные С. Ершовым в 1685 г. Сосуды серебряные позолоченные с финифтевыми изображениями, приложены в 1732 году посадским человеком Ан. Ив. Холкиным. Ковчег серебряный, в виде церкви, с надписью: «Ковчег не ветхаго иногда, но новаго завета вечного, имущь в себе сокровенное под видом хлеба и вина Таинство, Честное Господа нашего И. Христа тело и кровь Его драгую. Соделан в Гороховецкую соборную церковь Богородичню усердием того града жителя И. Авд. Ширяева в лето спасения 1710». Чара серебряная вызолоченная в виде виноградной кисти, верх оканчивается двуглавым литым орлом; приложена тем же Ширяевым. Ковш серебряный с надписью внутри: «из сея чаши пити на здравие воспоминаючи благодаря Спаса в подобное время» и пр., и пр…

Как видим, для городка, население которого к 1700 году составляло около полутора тысяч человек, Благовещенский собор – не только грандиозное сооружение, но и богатейший храм. Нетрудно предположить, что в городе, где строится собор такого уровня и размаха, был буквально строительный «бум». Работали «мастера различных строительных специальностей, за которыми должны были приходить мастера-иконники, художники стенного письма и мастера, связанные с украшением интерьеров. Художественная жизнь Гороховца в конце XVII века была исключительно насыщенной и богатой, черпающей вдохновение в столичных образцах».

Внутреннее убранство Благовещенского храма знаменито роскошными фресками, выполненными в ХIХ веке. Увидеть их можно только два раза в году — на Пасху и на Благовещение, когда здесь проводятся церковные службы. Что же касается такой достопримечательности, как уникальный по красоте дубовый паркет, то он полностью погиб в годы советской власти, когда в храме был устроен соляной склад. Храм построен на средства купца Семена Ершова в 1670-х годах, освещен в 1700 году. Урожденный гороховчанин, Семен Ефимович Ершов был человеком «гостиной сотни», то есть входил в сотню богатейших людей России.

Список «Гостиной сотни» — своеобразный средневековый аналог современного списка «Форбс». Несмотря на то, что Иван Ширяев по размаху благотворительности не мог тягаться с гостиносотенцем Ершовым, все храмы, построенные на его деньги, отличает затейливый декор. В частности, мы видим подобный декор на стоящей рядом, церкви Иоанна Предтечи. Это - красивые наличники в форме раковин. Большее удивление вызывает тот факт, что в 1837 году в Гороховец, в провинциальный городишко, приезжал сам цесаревич Александр Николаевич. Будучи еще молодым человеком, великий князь, наследник престола, приезжал со своим наставником и воспитателем В. Жуковским.

Что за особый случай привел их сюда, в глубокую провинцию? А может быть, это всего лишь красивая легенда? Тогда почему спустя годы, в 1887 году, у стен собора со стороны алтаря была построена часовня в память убиенного царя-императора Александра III...

И все-таки Великий князь Александр был в Гороховце! Не с целью, не с визитом, а проездом. Был и В.А. Жуковский, воспитатель и учитель Александра, который в своем Дневнике (а вел он его очень кратко, но ежедневно), оставил запись: 11 (августа). Переезд в Нижний, Ковров. Свидание с Пожарским. Вязники. Крутой спуск и въезд. Обед ... Гороховец, живописное местоположение, крутой спуск. Благовещенский собор.

Тогда, весной 1837 года, девятнадцатилетний наследник престола, великий князь Александр Николаевич, только что закончивший основной курс обучения необходимым будущему царю наукам, по приказу отца, Николая I, отправился во главе обширной свиты в большое путешествие по России. Наследнику предстояло проехать около 12 тысяч верст и обозреть империю до Урала и Западной Сибири на востоке, до Смоленска на западе и до Елисаветграда на юге.

Путешествие имело двоякую цель: «узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным». В походную свиту цесаревича входили наставники, адъютанты, титулованные офицеры, лейб-врач. Среди них В. Жуковский. Всем было велено «вести свой особый журнал», то есть путевой дневник. Журнал Жуковского сохранился. Но он настолько пунктирно обозначил места пребывания и впечатления, что трудно видеть детали и подробности. В первый же день пути Жуковский огорченно воскликнет: «Как писать, если мы так быстро летим? Вся прелесть путешествия сим парализована». Но главные впечатления обозначены: Гороховец, живописное местоположение, крутой спуск. Благовещенский собор.

Гороховец – живописное место. Высокая гора (наверное, Гребенская – именно по ней в то время въезжали в город). И поразил, запомнился Благовещенский собор. В этот день цесаревич со свитой в экипажах проехали огромное расстояние: от Владимира, через Ковров и Вязники… в Гороховце были уже под вечер. Вероятно, в собор все-таки вошли, поклонились иконам, встретились с духовенством и руководителями города… Имен нет, но собор явно поразил!.. Цесаревич благосклонно улыбнулся, поблагодарил за встречу. Окинул взглядом собравшееся на соборной площади население города… Принял прошение о финансировании строительства дороги из Гороховца в Красное село. Пообещал посодействовать в решении вопроса (и деньги действительно были выделены в 1844 году)… Ночевать, видимо, в городе не стали, т.к. в 5 утра были уже в Нижнем Новгороде.

В 1930-е годы судьба храма не раз могла закончиться печально (были даже безумные предложения по сносе столь крупного сооружения Гороховца). Храм был закрыт местными властями в 1934 - 1936-х годах. После кощунственного беспредела и разграбления святыни, спустя некоторое время, в храмовом помещении разместили зернохранилище (некоторое время в нём даже хранились мешки с солью). Благовещенский собор с годами ветшал и разрушался. На радость туристов и путешественников, в советские "брежневские" годы, собор был реставрирован на средста ВООПИиК Владимиро-Суздальскими реставрационными мастерскими. Но в огромный храм, по-прежнему не пускали туристов, он был закрыт для посещения.

16 апреля 1999 г. в Гороховецком Благовещенском соборе после длительного периода запустения, состоялось первое богослужение с участием архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия. Собор и колокольня были переданы Русской Православной Церкви в 2000 году, а полностью весь комплекс был передан в 2022 году. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы внешне был отреставрирован в 2021-2023-х годах, а вот на проведение реставрационных работ в интерьере сейчас изыскиваются средства (внутри до сих пор ремонтные работы не проводились с 1930-х годов).

Богослужения совершаются в Благовещенском соборе только 7 апреля (престольный праздник) и на Пасху, а также с мая по сентябрь в храме по средам читается акафист Пресвятой Богородице в 12.00 часов (на зимнее время чтение акафиста переносится в храм Всех Святых). Чтобы представить в целом ансамбль Благовещенского собора, нужно не только увидеть златоглавое величие и силу главного городского Собора, скромную красоту Предтеченской церкви и белокаменную стройность соборной колокольни. Этого мало. Надо представить себе и богатую белокаменную ограду с торжественными Святыми вратами, ухоженный внутренний двор с пышно цветущими кустарниками и яблоневым садом, услышать праздничный благовест соборных колоколов или бой часов-курантов над Благовещенской площадью…

Из книги-путеводителя: Ольга Исаева. «ПОСЛАНИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ». Гороховец: монастыри и храмы/История Собора Благовещения Пресвятой Богородицы, 2023 и из книги: Надежда Максимова. Гороховец. Град Пресвятой Богородицы, 2021

3 марта 2016

3 марта 2016

27 февраля 2025

27 февраля 2025

Комментарии и обсуждение