«…Время возведения Троицкого собора было эпохой, когда русское образованное общество только-только открыло для себя изумительную глубину и величавую духовную строгость древнерусского искусства.

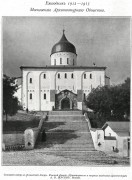

Издававшийся в Почаевской Успенской Лавре журнал «Русский инок» писал: «Построен собор во вкусе православной старины XV века и представляет собой точную копию (вчетверо большую) другого, Троицкого же собора, находящегося в Лавре Сергиевской... Новый храм Почаевской Лавры спроектирован знаменитым академиком А. В. Щусевым, который является в области архитектуры тем же, кем явились в области живописи Васнецов и Нестеров. Он сумел так художественно возродить русскую старину, что, когда любуешься этим собором с его башнею, величественным куполом, таинственными хорами и переходами, — как бы погружаешься в давно минувшие времена, когда Русь воистину была святою, когда она, начиная от палат великокняжеских, представляла собой огромный монастырь, живший по Уставам Св. Церкви, строго соблюдавшей заветы преподобных отцев».

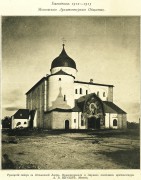

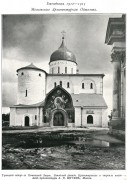

Близким прототипом собора может служить и храм Антониева монастыря в Новгороде, хотя Троицкий собор и не копия его. Архитектура его проста: беленый куб, завершенный одной главой, с башней с запада (для входа на хоры) и апсидами с востока. Тяжелые монолитные стены имеют минимум украшений - лишь орнамент, выложенный из кирпича (кладка рельефом), проходящий поясом на высоте хоров и по барабану, да мозаика над тремя входами. С западной стороны - образ Почаевской Божией Матери, Которой поклоняются волынские святые, с северной - Новозаветная Троица с Голгофой в центре, с южной - образ Спаса Нерукотворенного, перед которым склонились святые князья.

Намеренно узкие проемы окон создают в храме постоянный полумрак. Свет концентрируется в подкупольном пространстве и, опускаясь вниз, к полу, становится все менее ярким, словно растворяющимся, сливающимся чуть-чуть с настенной живописью. Ибо колорит росписи, светлый, радостный, он как будто и не нуждается в полуденном свете. В притворе он напоминает ярославскую стенопись XVII века. Эта роспись выполнялась силикатными красками, что, по замыслу архитектора и художника, содействовало фресковой (плоскостной) трактовке форм в стиле древнерусских стенных росписей. Надо сказать, что роспись стен и мозаика не были завершены в свое время. Стены и потолок были расписаны позже по эскизам художников В. С. Щербакова и В. В. Фролова уже клеевыми красками, создающими особую матовую поверхность, словно окутанную прозрачной дымкой.

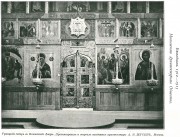

Два иконостаса, насыщенные золотом, охряным красным цветом, кажутся одним - сплошной четырехъярусной стеной, - благодаря тому, что у них одинаковая высота и иконы закреплены в одних тяблах. Тябла из темного дуба, резные, рельефные; орнамент резьбы - стилизованные растения. Иконы (написанные в московской мастерской О. Чирикова в стиле русской иконописи ХVI века) местного или нижнего и праздничного рядов обложены золочеными басменными окладами, чей рисунок тоже воспроизводит орнамент и технику XVI века. Иконостас сделан также по проекту А. В. Щусева.

Вглядываясь в роспись стен, окидывая взглядом весь собор издали, трудно удержаться от вопроса: что это - восстановленная древность или только подражание ей? Однако собор вовсе не пытается скрыть свою молодость, не прячет ни яркости своих мозаик и настенной росписи, ни продуманной простоты своего архитектурного замысла. Он символ древности, символ же никогда не копирует ту реальность, которую знаменует. Цель архиепископа Антония, видимо, заключалась в том, чтобы в комплексе монастырских зданий, над которыми доминирует «прозападный» и барочный Успенский собор, внести архитектурными средствами — «на вечное памятование» традиции древнерусского иночества.

Оба собора поладили друг с другом, и в сознании как насельников, так и богомольцев Почаевской Лавры стали неотделимы от ее облика. Вступая на монастырский двор через Святые ворота, почти прямо перед собою входящий видит восточную стену Успенского собора, а повернувшись направо - широкую лестницу со многими ступенями, ведущую к собору Троицкому. Рядом с ним - высокая колокольня, чей поздний классический стиль служит как бы невольным знаком примирения двух архитектурных решений и духовных традиций.

Возведенная в разные эпохи разными зодчими, Почаевская Лавра сложилась как единое духовное и архитектурное целое, которое, как и всякий живой организм, продолжает расти и развиваться и по сей день…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 824-825

23 августа 2011

23 августа 2011

19 января 2025

19 января 2025

Комментарии и обсуждение